Se c’è un aspetto che spaventa nelle stragi di Bruxelles e prima in quella di Parigi e di San Bernardino, è la capacità di alcune idee di arrivare a distanza, parlare a chi non è stato coinvolto nella guerra in Iraq, né ha parenti che vivono sotto le bombe di Assad delle potenze che bombardano in Siria. La forza dell’Isis è quella di costruire un luogo geografico del conflitto militare, un fronte per il quale partire, l’idea di uno Stato islamico che amministra ed è la realizzazione di una profezia – il regno di dio in terra – e, al contempo, la possibilità di consegnare una missione a chi sceglie il Califfato ma vive a migliaia di chilometri di distanza.

Con un messaggio efficace e un’ottima organizzazione della propaganda in rete, la macchina di al Baghdadi è riuscita ad arruolare migliaia di foreign fighters occidentali (in Afghanistan erano uzbeki, mediorientali, arabi) e, grazie a questi, a seminare la paura in occidente. Una paura così, per quanto sia possibile misurarla, non c’era stata dopo l’11 settembre, non dopo le bombe di Madrid e neppure dopo quelle di Londra.

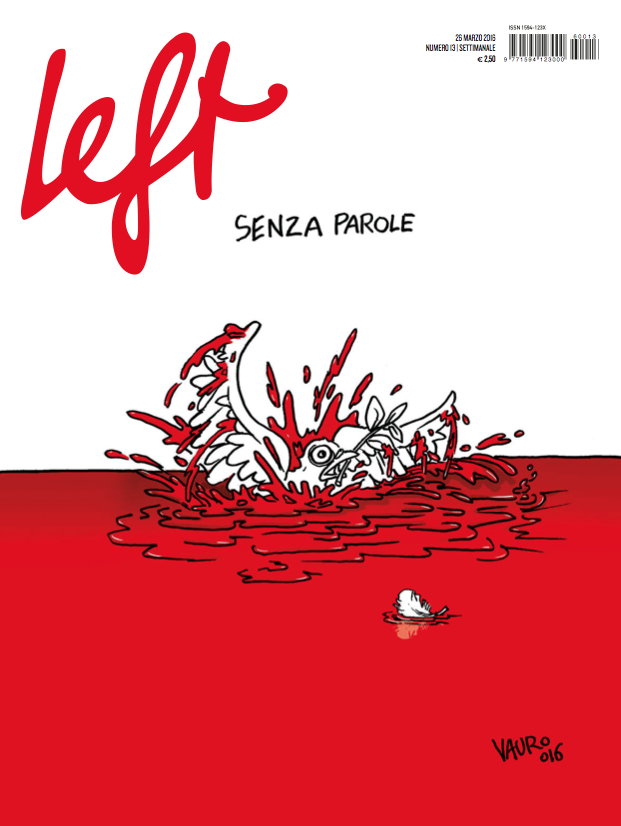

Gli attentati in serie, e gli episodi minori come le coltellate nella metropolitana di Londra costringono a tornare a interrogarsi sulla natura del Califfato e dei suoi seguaci in Occidente – foreign fighters di ritorno dalla Siria o a questi legati, come a Bruxelles e lupi solitari che siano. A che gioco sta giocando Daesh e come mai il suo messaggio produce tanti coscritti volontari nelle capitali d’Europa? E perché la risposta bellicista ed emergenziale del presidente Hollande e quella dell’opinione pubblica francese che ha votato in massa il Front National sono esattamente quello che gli strateghi del Califfato cercavano?

Il frontespizio di Management of savagery

Per rispondere a queste domande sarà utile tornare a leggere Idarat at Tawahoush, un manuale di strategia politico-militare il cui titolo possiamo tradurre in La gestione della ferocia (o della barbarie). Disponibile online dal 2004 – e tradotto qui in inglese da William McCants, un analista di Brookings Institution – il volume è firmato dallo sconosciuto Abu Bakr Naji, nome che ricompare solo su qualche articolo di Inspire, il magazine online di al Qaeda in Arabia Saudita, ed è una guida pratica alla realizzazione pratica della feroce utopia apocalittica professata da Daesh.

Le 250 pagine saccheggiano a piene mani da teorici e pratiche occidentali: tra gli autori citati c’è, nel prologo, lo storico Paul Kennedy, che scrisse della crescita eccessiva degli imperi come causa della loro implosione (gli Stati Uniti sarebbero in questa fase, secondo Abu Bakr Naji ). Il testo più menzionato è invece The war of the flea, un classico sulle tattiche della guerriglia scritto da Paul Taber nel 1965. Il libro di Taber comincia così :«La guerriglia combatte la guerra della pulce, mentre il suo nemico militare subisce gli svantaggi del cane: troppo territorio da difendere; troppo piccolo, onnipresente e agile il nemico con il quale ha a che fare».

Leggendo La gestione della barbarie e confrontando il testo con gli accadimenti delle ultime settimane sembra di ritrovare la messa in pratica della strategia contenuta nel volume. Una strategia che ha funzionato in due modi diversi: per la costruzione e consolidamento del Califfato nel caos iracheno-siriano e come arma di propaganda e reclutamento in Occidente. E che prevede la violenza brutale e la sua diffusione online come strumento per diffondere paura e trovare nuovi seguaci. Le decapitazioni e le esecuzioni di massa, non sono il frutto della violenza sanguinaria di un gruppo di selvaggi, ma parte di un disegno di propaganda moderna. E l’autore non è un chierico che commenta il Corano, ma uno che legge in inglese e sa come va il mondo. Del resto i documenti pubblicati da The Guardian la scorsa settimana, che illustrano i piani per il consolidamento del Califfato, il suo farsi entità statuale compiuta, sono un ulteriore segnale di questa capacità di pensiero strategico e pianificazione.

Partiamo dal Califfato ricordando come a metà anni Duemila la strategia globale di al Qaeda e la sua rete sono in seria difficoltà. I vuoti di potere in Iraq e altrove vanno incoraggiati e creati perché sono lo spazio dove insinuarsi per riportare l’ordine – dice in sintesi Abu Bakr Naji – Per questo è utile colpire gli interessi economici degli Stati deboli (turismo, petrolio) in maniera da portare eserciti e polizie a difendere quei luoghi e lasciarne incustoditi altri – vengono in mente la notte di Parigi e le bombe allo Stade de France, così come alcuni omicidi mirati in Yemen. Negli spazi occupati occorrerà usare la violenza per generare terrore nelle popolazioni che abitano i territori del Califfato e perché in quegli spazi vuoti si sarà in competizione con altri gruppi jihadisti e con le mafie. Con questi gruppi criminali occorrerà fare alleanze o sconfiggerli militarmente, si legge ancora nel volume.

Anche queste scelte sono state fatte: il commercio di armi e petrolio, il traffico di opere d’arte non si fanno senza alleanze con le mafie. E legami – stavolta militari – fatte con le tribù sunnite vessate dal governo iracheno guidato dal filo-iraniano al Maliki fino al 2014 e con gli ex baathisti legati a Saddam Hussein sono una costante. In questo, come sull’uso di alcune forme di violenza contro i nemici inermi, Daesh ha molto poco della purezza dottrinaria della al Qaeda di Osama bin Laden e somiglia semmai alla rete irachena di al Zarqawi, fatta di combattenti cresciuti dopo il devastante assedio di Falluja, in un ambiente di guerra, passati per le carceri irachene e sottoposti alle torture ad Abu Ghraib o alle immagini di queste. Daesh e i suoi strateghi si nutrono del contesto nel quale sono cresciuti: l’Iraq di Saddam, la Siria di Assad e poi le violenze delle milizie sciite divenute esercito iracheno sui sunniti. Colpire a Beirut significa vendicarsi ma anche alimentare lo scontro inter-confessionale con gli sciiti, scontro cruciale per mobilitare la umma in Iraq.

L’uso della violenza viene teorizzato anche come strumento per creare spaccature nelle società, fare in modo che tutti e ciascuno entrino in guerra, con o contro gli eserciti che combattono dalla parte giusta, non va lasciato spazio al dialogo, né alla neutralità.

[divider] [/divider]

Altro punto in cui la strategia proposta da La gestione della barbarie e la realtà si incrociano è dove si legge che occorre far pagare ai nemici le conseguenze delle loro azioni: gli attentati di Parigi, Beirut e l’abbattimento dell’aereo russo sono esattamente questo. Azione e reazione brutale, che serva a spaventare i nemici, ma anche a farli reagire, magari inviando truppe in Siria. Non c’è da temere per queste, la gestione della barbarie passa anche per sconfitte militari che contribuiscano a indebolire gli imperi nel lungo periodo e a coinvolgere un numero crescente di musulmani d’Occidente: «Diversificare e amplificare le vessazioni contro il nemico crociato-sionista dentro e fuori il mondo islamico per disperdere i suoi sforzi».

E qui veniamo alla presa sui foreign fighters. Le attività vanno pensate anche per «motivare folle di persone e portarle a combattere nelle regioni che governiamo. I giovani in special modo» che questi sono naturalmente propensi alla rivolta. Specie quelli cresciuti nelle periferie urbane delle metropoli del Nord Europa, verrebbe da dire, che, come ha scritto l’antropologo Scott Atran, che ha condotto decine di interviste tra estremisti occidentali e foreign fighters catturati, «La maggior parte di queste persone sono “rinati nel jihad”» non attraverso l’avvicinamento da parte di reclutatori o familiari, ma per percorsi individuali o con amici «Molti di questi giovani non si identificano con il loro Paese e neppure con quello di provenienza dei genitori. Ogni altra identità che posseggono è debole (…) Per chi ha faticato a darsi una ragione di vivere l’ISIS è una causa eccitante che promette gloria e stima presso gli amici e un rispetto e ricordo eterni (…) Non si tratta di assumere l’identità del musulmano devoto, ma di diventare un mujahid, un combattente, fare un salto rapido e immediato che cambia la vita e le fornisce senso attraverso il sacrificio». L’idea di partecipare alla costruzione di un’utopia e al compimento di profezie attraverso la rivolta contro il sistema non è male come risposta a una crisi di identità.

Ricapitolando: farla pagare al nemico, polarizzare le società e chiamare ogni fazione alla guerra, usare la violenza per terrorizzare e far crescere la paura. Ora, ripensate alle settimane passate e chiedetevi se questo libro del 2004 non sia incredibilmente attuale. E se una parte consistente dei gruppi dirigenti occidentali – Hollande in testa – non stiano facendo esattamente quel che Daesh cerca.