In occasione dell’uscita del nuovo libro del giurista Domenico Gallo Guerre (Delta3edizioni) pubblichiamo la presentazione firmata dalla costituzionalista e docente universitaria Alessandra Algostino

Il testo di Domenico Gallo è un percorso che attraversa due guerre, quella tra Russia e Ucraina e il conflitto israelo-palestinese, andando alla ricerca delle loro radici, decodificandone il contesto e immaginando soluzioni oltre il buio della violenza bellica. È limpida, sin dalle prime righe, la forte opzione pacifista dell’autore; è un pacifismo non arreso, che coniuga al disincanto di una interpretazione divergente rispetto al dilagare della «narrazione bellicista» la ricerca di vie concrete per uscire dalla guerra, nella consapevolezza che «se si oscurano le cause che hanno portato alla scoppio del conflitto, … come si fa a rimediare agli errori commessi per impostare un nuovo criterio di convivenza pacifica?».

Affiora, quasi naturalmente, dalla messa a nudo dei fatti, il nesso tra pace e democrazia, che sottintende il suo opposto, il legame fra guerra ed autoritarismo: «la dottrina democratica non è fatta per arrestarsi e per concludersi alle frontiere nazionali. È verità ormai troppe volte tragicamente scontata che totalitarismo e dittatura all’interno significano inesorabilmente nazionalismo e guerra all’esterno» (Piero Calamandrei, Costituente italiana e federalismo europeo, settembre 1945, ora in Id., Opere giuridiche, III, Diritto e processo costituzionale, edizione Roma TrE-Press, Roma, 2019, p. 212).

L’attenzione privilegiata alle guerre interseca l’analisi dei pericoli che il «vento sovranista» porta con sé, sospingendo la democrazia verso «un altro pianeta, che non è più quello della Repubblica fondata sulla Costituzione nata dalla Resistenza». Come netta è l’opzione pacifista, altrettanto è chiara la scelta per una democrazia (la democrazia vive aggettivata) nella quale centrale è l’equilibrio dei poteri (fra legislativo ed esecutivo, ma senza dimenticare l’indipendenza del potere giudiziario) come la tutela dei diritti di tutti, in primis i soggetti fragili, quali le persone migranti.

Si coglie il coinvolgimento di Domenico Gallo per le vicende umane, la passione per l’umanità, per le persone che stanno dietro l’apparenza da videogioco della guerra («duecentomila giovani, russi ed ucraini spazzati via, cancellati per sempre i loro sogni e la loro vita»): «se scompare il fattore umano la storia precipita nella barbarie». È una passione critica e partigiana, con i piedi saldamente poggiati sul sentiero della pace e della democrazia.

Nel testo, che si pone in continuità con i precedenti libri (Il mondo che verrà, 2022 e Guerra Ucraina, 2023, entrambi Delta 3 Edizioni), si snodano gli avvenimenti lungo l’arco del 2023, con un approccio che non è mai mero racconto, descrittivo, ma costante analisi critica, una lettura dei fatti altra rispetto a quella dominante.

Edward W. Said (Representations of the intellectual, 1994, trad. it. Dire la verità. Gli intellettuali e il potere, ed. Feltrinelli, Milano, 2014, p. 26), ragionando sul ruolo dell’intellettuale, scrive: muovendo dal fondamento dei «principi universali» per cui «tutti gli essere umani hanno diritto di aspettarsi dai poteri secolari o dallo stato modelli di comportamento dignitosi in fatto di libertà e giustizia», il compito è «sollevare pubblicamente questioni provocatorie», «sfidare ortodossie e dogmi», «trovare la propria ragion d’essere nel fatto di rappresentare tutte le persone e le istanze che solitamente sono dimenticate oppure censurate».

In questo orizzonte si situa lo sguardo di Domenico Gallo, che assume l’abito del disertore rispetto alla costruzione mediatica e interpretativa dominante e omologante, dove la logica dicotomica della guerra espelle il ragionamento in termini di complessità come l’analisi che muove dalla profondità della storia.

Esplicita la distanza da un approccio semplificatore e appiattito sul presente Gallo laddove, ragionando sul futuro dell’Ucraina, propone di andare a ritroso («se la guerra è iniziata il 24 febbraio, la pace ha cominciato ad estinguersi molto tempo prima») e ricostruisce la storia e il ruolo della Nato («il fatto che per oltre 25 anni gli Usa hanno praticato una nuova guerra fredda per umiliare ed isolare la Russia»). Comprendere il contesto antecedente il 24 febbraio 2022 è fondamentale per riprendere la strada che aveva portato, nel 1975, alla Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa: «La visione del futuro può nascere solo da una revisione critica del passato, dal ripudio di una politica orientata a costruire l’ostilità nei rapporti fra le nazioni, a perseguire la “sicurezza” di una parte (la nostra) a danno dell’altra parte, incrementando le minacce militari e l’assedio geopolitico al “nemico”».

Ad essere rifiutati sono la «mitologia della vittoria» e il «furore bellico», che evocano tenebre e olocausto nucleare, la copertura ideologica della guerra e delle «azioni più atroci e disumane, che [ne] costituiscono l’essenza» attraverso il richiamo a «valori assoluti», la necropolitica praticata nei confronti delle persone migranti. Ad essere evocate sono espressioni come «cessate il fuoco», «negoziati», «blocco della fornitura di armi»; ad essere argomentato è il rispetto del diritto internazionale così come una interpretazione del principio pacifista coerente con il dettato e la ratio dell’articolo 11 della Costituzione, con il rifiuto delle letture riduttive e strumentali della norma.

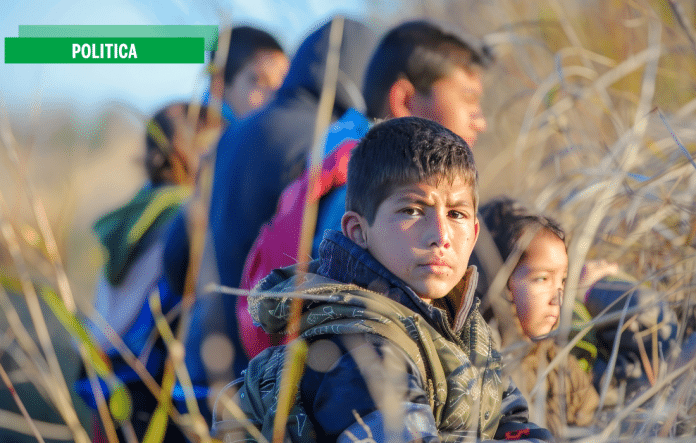

Ragionando di guerra, un inciso: anche in relazione alle persone migranti, alle quali Domenico Gallo non manca di dare attenzione, si può ricorrere al termine “guerra”. È una guerra condotta su un fronte interno, laddove lo straniero è il nemico, sul quale sperimentare politiche di criminalizzazione ed esclusione e scaricare la rabbia sociale; e su un fronte esterno, con le politiche di esternalizzazione delle frontiere, che nell’ansia di difendere i confini, neutralizzano il diritto di asilo e delocalizzano tortura e morte.

Decostruire le narrazioni dominanti, così come contestualizzare i fatti nei tempi lunghi della storia, significa compiere un’opera di demistificazione prodromica e indispensabile per immaginare, e costruire, una visione alternativa del mondo: occorre «fare i conti con la realtà» e «articolare un progetto di futuro».

Senza passato, si indebolisce la critica dell’esistente e si rinchiude l’orizzonte del futuro nella perpetuazione di un eterno presente.

Il libro percorre, come anticipato, il 2023, dai giorni che ne precedono l’avvio, rilevando immediatamente come sia «difficile ripetere i soliti riti propiziatori perché all’orizzonte infuria un tempesta che non accenna a placarsi». È una tempesta esterna, che ha il suo occhio del ciclone nella guerra in Ucraina, ed interna, con un triplo fronte: presidenzialismo, riforma della giustizia e autonomia differenziata.

Il primo capitolo si focalizza sulla guerra ucraina, con un quadro che non può che essere fosco sin dalle prime pagine, dalle riflessioni sull’anno che verrà; sarà buio con la tragedia che si consuma a Gaza, sotto gli occhi strabici di un mondo che ancora indossa lenti coloniali, applicando in senso selettivo il diritto internazionale.

Al conflitto in Medio Oriente è dedicato il secondo capitolo, ma le tensioni e le contraddizioni della democrazia israeliana relative sia alla riforma della giustizia voluta da Netanyahu sia alle pratiche di apartheid nei confronti dei palestinesi sono rilevate da Gallo già prima del 7 ottobre. È un esempio, quest’ultimo, di come il testo colga elementi lasciati ai margini dall’informazione mainstream, con una attenzione sia alla letteratura (il commento, ad esempio, al testo di Benjamin Abelow, Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina, Fazi, 2023) sia a fatti non rilevati o “liquidati” sbrigativamente (per tutti, cito il piano di pace cinese relativo alla guerra russo-ucraina presentato il 24 febbraio 2023).

Nel seguire, con partecipazione, la guerra contro il popolo palestinese (è innegabile che non sia una guerra solo contro Hamas, dopo più di 30mila morti, dei quali il 70% donne e bambini, bombardamenti indiscriminati, privazioni di acqua, luce, gas, comunicazioni; per tacere – per non tacere – delle violenze compiute in Cisgiordania e del regime alle quali sono soggetti i palestinesi in Israele), Domenico Gallo denuncia come «falsa» la «narrazione dominante di uno Stato democratico costretto a stroncare un terrorismo diabolico che minaccia la sua stessa esistenza. Per quanto le incursioni compiute da Hamas il 7 ottobre possano facilmente essere assunte nella categoria del terrorismo e ricadere nel catalogo dei crimini contro l’umanità, non si può ignorare il fatto che esiste un popolo oppresso e uno Stato oppressore». In questa prospettiva viene richiamato il diritto internazionale, quello di ultima istanza, il diritto internazionale umanitario nei conflitti armati, come quello che sancisce il diritto all’autodeterminazione dei popoli, e si situano le riflessioni in ordine alla «spirale di violenza», alle ragioni dell’umanità ma anche della convenienza politica, l’accorata denuncia del genocidio in atto a Gaza. E appare la ricerca di soluzioni, che non si possono limitare alla tregua umanitaria, ma esigono un cessate il fuoco, come terreno sul quale progettare un intervento delle Nazioni Unite: «la Striscia di Gaza deve essere sottratta al controllo di Israele» e affidata «ad una missione civile e militare delle Nazioni unite» che «dovrebbe promuovere la creazione, in attesa di una soluzione definitiva, di una sostanziale autonomia e autoamministrazione della Striscia di Gaza».

Nel testo si incontra non solo una critica dell’esistente, ma anche l’indicazione per cambiare il presente, proiettandosi così verso un altro futuro: «È questo il momento di definire un progetto che superi non solo il conflitto in armi, ma quel sistema di dominio e di contrapposizione politica e militare che ha generato la guerra e sta distruggendo l’Europa. È il momento di pensare che un altro mondo è possibile e di progettarlo».

Sono parole che Domenico Gallo declina in relazione alla guerra e alla pace e che, a partire dalla consapevolezza che la violenza, le atrocità e la sopraffazione proprie della guerra appartengono allo spazio del dominio, possono essere lette come emblema della necessità di costruire relazioni sociali, politiche, e, last but not least, economiche, che si fondino sull’uguaglianza e sull’emancipazione, della singola persona come dei popoli. Il che implica il ripudio della guerra, come il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, e, sul fronte interno, la difesa dei diritti dal loro svuotamento, privatizzazione e riduzione a privilegio con il progetto di autonomia differenziata, la netta opposizione a riforme costituzionali ispirate alla figura del capo come la lotta contro politiche sociali autoritarie e repressive verso il dissenso e il disagio sociale. Implica, ancora, la critica radicale ad un modello di sviluppo, fondato sulla diseguaglianza e la sopraffazione (della persona, come della natura), ovvero al capitalismo, nelle sue radici così come nella odierna versione neoliberista, strutturalmente competitiva e violenta.

Si tratta di mantenere, con Walter Benjamin (über den Begriff der Geschichte, 1940, trad. it. Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Torino, Einaudi, 1997, p. 15), «gli occhi spalancati» dell’Angelus Novus, sugli orrori della storia, e del presente, ma, allo stesso tempo, la «speranza materialisticamente concepita» (Ernst Bloch, Il principio speranza, 1959, trad. it v. 1, Sogni a occhi aperti, Mimesis, 2019, p. 235).

La speranza si accompagna alla tensione verso il cambiamento; il realismo demistificante assume un abito costruttivo; la consapevolezza dell’oscurità e della tragedia dei tempi non impedisce di mantenere aperto l’orizzonte: «se il barometro del tempo politico volge a tempesta, non è questo il momento di abbandonarsi allo sconforto. Al contrario è proprio nelle situazioni più disperate che in ciascuno di noi può venire fuori un’energia insospettata».

Nella foto in apertura, civili palestinesi dopo un attacco aereo israeliano a Gaza, 8 ottobre 2023