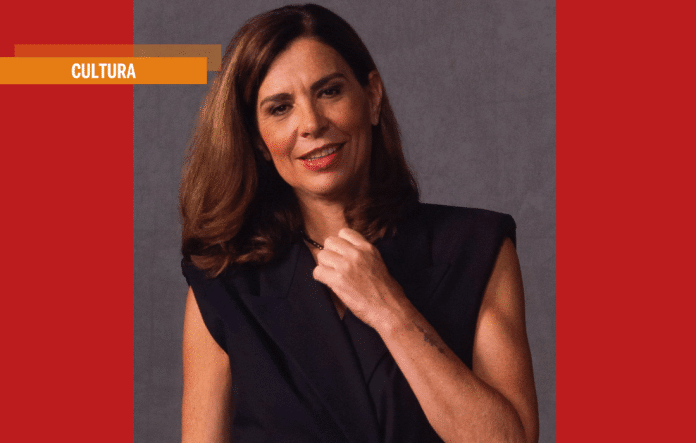

Andrea Purgatori è stato un giornalista che con le sue inchieste ha svelato verità scomode e nascoste. Come per la strage del Dc-9 di Ustica in quel terribile 27 giugno 1980. Tra il 2006 e il 2007 è stato direttore di Left con Alberto Ferrigolo. Lo ricordiamo con questa sua intervista del 19 gennaio 2007 all’ex giudice Rosario Priore proprio sull’inchiesta sulla strage di Ustica.

Il consigliere Rosario Priore ha cominciato a seguire la strage di Ustica nel 1987, come consulente della Commissione stragi. Da giudice istruttore, tra il 1990 e il 1999 ha guidato l’inchiesta giudiziaria che al momento del rinvio a giudizio contava oltre tre milioni di atti, tanto che per trasferirli in Corte d’Assise furono necessari svariati Tir. Successivamente è diventato capo del Dipartimento per la giustizia minorile. Attualmente ha anche un incarico di consulenza per la Commissione Antimafia. Negli ultimi trent’anni ha seguito le più importanti inchieste di terrorismo interno e internazionale, comprese quelle sul sequestro e l’uccisione di Aldo Moro e sull’attentato a Giovanni Paolo II.

Consigliere Priore, la sentenza della Cassazione che assolve in via definitiva i generali dell’Aeronautica è la pietra tombale sull’inchiesta per la strage di Ustica?

Assolutamente no. Questa sentenza ha preso in considerazione solo le posizioni personali di due imputati coinvolti per reati, e mettiamoci le virgolette, “secondari”. Gli autori della strage rimangono ignoti. L’inchiesta prosegue.

Il reato di strage non va in prescrizione.

Esattamente. Su questo ci sono stati degli stralci fatti dalla prima Corte d’Assise. E al termine dell’istruttoria io stesso stralciai una serie di atti proprio perché l’inchiesta continuasse sul reato di strage. Su questo non c’è discussione.

Al processo di primo grado andarono soltanto nove imputati, perché i reati contestati a tutti gli altri erano caduti in prescrizione.

Sì. Noi arrivammo a fine istruttoria con una settantina di imputati per reati tipo falsa testimonianza o favoreggiamento. Reati che chiamiamo secondari, ma secondari non sono. Molte di queste condotte caddero in effetti per prescrizione. Rimasero quelle condotte di particolare turbativa e impedimento dell’attività di governo o di organi istituzionali che, per l’aggravante prevista dal codice penale militare, furono definiti di alto tradimento. Nel corso degli anni ci fu una derubricazione da impedimento a turbativa, un reato minore. Poi una legge entrata in vigore durante la passata legislatura ha abrogato queste figure quando non sono commesse con violenza.

L’assoluzione implica come conseguenza che i reati di depistaggio, falsificazione, omissioni varie eccetera vengono sostanzialmente negati, o no?

Se c’è un registro tagliato con una lametta o nastri radar esistenti e mai consegnati – e ci sono – come si fa a negarlo? Non si può abolire la realtà. I fatti ci sono. Ci fu una vera e propria opposizione alla ricerca della verità… una sparizione quasi sistematica di tutti gli atti che riguardavano quella serata.

Mentre si sono trovati quelli del giorno precedente e quelli del giorno successivo.

Qualcosa che noi abbiamo chiamato una “mano sapiente” si è mossa in tutta questa vicenda. Nessuno può negarlo. I fatti provano che la scala gerarchica militare ha trasmesso notizia della caduta dell’aereo. Ma anche che per tanto tempo è stato negato che su questa vicenda noi avessimo dei rapporti con gli americani, i quali invece avevano costituito un team ad hoc…

Dal giorno dopo?

Certo. Per cercare di capire che cosa fosse successo. E sfido chiunque a trovare tante e tali stranezze in un incidente aereo qualsiasi.

Qualcuno continua a raccontarla come una somma di coincidenze straordinarie, superficialità e imperizie.

La coincidenza potrebbe esserci per dieci, magari cento eventualità. Qui abbiamo migliaia di circostanze di fatto che si volgono ad una determinata ricostruzione. È una coincidenza impressionante. Certo, se poi vogliamo accettare tutto, pu anche darsi che un ordigno collocato all’interno del velivolo sia esploso proprio nel momento in cui la rotta dell’aereo era seguita in parallelo e con rotte intersecanti da altri aerei non identificati…

Aerei militari.

Sicuramente militari. Un aereo civile non può fare improvvise virate a novanta gradi.

Nessuno dei tre gradi di giudizio ha messo in discussione lo scenario di guerra.

Sarebbe difficile, se non impossibile. Si negherebbe appunto la realtà dei fatti. Ma credo che nessuno abbia tentato una ricostruzione diversa. Nel processo di primo grado è stata compiuta un’istruttoria di altissimo livello, durata tre anni, con la presenza di avvocati e consulenti ferratissimi. Mentre in secondo grado il vaglio è stato sicuramente molto più limitato, quanto meno nel tempo. In molti hanno ritenuto insufficiente il tempo impiegato. Si è anche affermato che non bastasse a leggere le 5.400 pagine dell’ordinanza di rinvio a giudizio. Quanto a sviscerarle poi…

Torniamo alla sua ordinanza. Lì si ricostruisce con precisione quel volo e la sua fine. Lo scenario che la gente ha compreso solo a pezzi. Riproviamoci insieme. La sera del 27 giugno 1980, il DC9 Itavia con 81 persone a bordo decolla da Bologna per Palermo in condizioni strutturali perfette…

Era stato revisionato da poco, aveva tutte le licenze per volare senza alcuna preoccupazione.

Dunque, il DC9 decolla…

E viene preso subito in consegna dal radar di Poggio Renatico. Il volo viene seguito dall’immediatezza, non ci sono stati spazi vuoti… quelli li abbiamo trovati dopo perché sono scomparse le registrazioni.

All’epoca controllo aereo civile e militare erano sottoposti alla giurisdizione dell’Aeronautica, e i controllori erano tutti militari.

Divisi per competenze, ma spesso nella stessa sala.

Il radar di Poggio Renatico accompagna il volo fino all’Appennino tosco-emiliano.

E lì ci sono già delle presenze che non sono state sufficientemente spiegate.

Che tipo di presenze?

La convergenza di due aerei, provenienti uno da est e uno da ovest. E uno sembra nascondersi, diciamo così, nel cono d’ombra radar del DC9…

C’è anche un Awacs, un aereo radar della Nato, che in quel momento controlla quella parte di cielo. E vede tutto.

Sicuramente. All’epoca gli Awacs di stanza in una base Nato in Germania si attestavano in volo stazionario tra Piemonte e Liguria per addestrare i nostri caccia delle basi settentrionali. Poi scendevano sul Tirreno per addestrare le squadriglie di base a Grosseto.

Infatti risulta che ci fossero due caccia di Grosseto in volo. Un F104 monoposto e un intercettore biposto TF104 con i capitani istruttori Nutarelli e Naldini, che

poi sono quelli che muoiono nell’incidente delle Frecce Tricolori a Ramstein nell’agosto 1988.

Questi due aerei italiani seguono quasi a vista il DC9 quando c’è già la presenza del terzo aereo. Poi c’è una decisione di rientro alla base, non si sa presa da chi.

Rientrando lanciano il segnale di pericolo.

Premendo tre volte il pulsante del microfono. A conferma di questo c’è pure un tracciato di volo a triangolo, che significa situazione di massima emergenza. Questo è confermato dagli specialisti della Nato che ci hanno ausiliato nella perizia, manuali della Difesa aerea alla mano.

I caccia italiani atterrano una ventina di minuti prima che l’aereo precipiti.

Quasi in coincidenza. È stata una manciata di minuti. Lo dicono i registri della base.

Intanto il DC9 prosegue sul Tirreno e punta verso Palermo sull’aerovia Ambra 13. A questo punto i radar vedono altri aerei non identificati in decollo e atterraggio sulla base francese di Solenzara in Corsica.

Su questo abbiamo anche le testimonianze del generale dei carabinieri Bozzo, braccio destro di Dalla Chiesa, e di suo fratello. Quella sera erano casualmente in vacanza in un albergo a ridosso della pista. Per colpa del traffico militare non chiusero occhio.

I francesi sostengono che la base chiuse alle cinque del pomeriggio. Un po’ come se avessimo spento il radar di Ciampino. Non ci crede nessuno.

Quello è il radar di punta della difesa aerea francese verso il nord Africa. Se si chiude Solenzara è come chiudere gli occhi verso il pericolo.

Il DC9 intanto viene preso in consegna dal radar di Poggio Ballone.

E lì è successo quel che è successo… una serie di eventi strani. Tra gli altri il fatto del maresciallo Dettori che si impicca. Ai parenti più stretti, Dettori disse che quella notte era successo l’inferno. Che si era stati a un passo da uno scontro…

A un passo dalla guerra.

Ed era molto turbato per questo. Ma anche a Poggio Ballone non si è mai riusciti ad appurare chi fosse di turno quella notte. Anche in quelle carte c’era confusione…

A Ciampino avete impiegato anni per ricostruire i turni.

Facendo istruttorie pesantissime. Riportando lì tutti quelli che c’erano, mettendoli ai loro posti, vedendo chi avevano a fianco. Ma un lavoro che ha dato i suoi frutti.

Poi è Ciampino a seguire il DC9.

E il radar di Licola, in Campania…

Al largo di Anzio i controllori vedono tracce di aerei che ritengono americani, senza transponder acceso. Cioè, senza segnale di identificazione radar.

Che apparivano dove non c’erano aeroporti.

In gergo si dice che le tracce originavano dal mare, e facevano presupporre che ci fosse una portaerei. Videro addirittura un elicottero.

Chiarissimamente. Ma Licola ha delle documentazioni di quei momenti a dir poco alterate. Con sigle di aerei che si confondono in modo veramente preoccupante.

I controllori avevano notizia di un’esercitazione americana in corso?

Qualcuno disse che c’era, altri che non si sapeva nulla. Per quelli che dovevano vedere li hanno visti tutti perché l’hanno detto in aula. Non è provata l’esercitazione. Ma a quel tempo gli Stati Uniti erano in grado di compiere grosse manovre in mare prescindendo dal nostro controllo radar. Bisogna dirlo. E ricordare quell’episodio del dicembre precedente, in cui cadde un caccia alla periferia di Palermo.

Quando il relitto venne circondato.

Dai carabinieri e dai marine. I soliti cerchi paralleli, come a Sigonella…

Questo lo racconta l’allora giovane sostituto procuratore Lo Forte, che era di turno. Quando chiese di esaminare i resti se li erano già portati via i marine. Era un Prowler identico a quello che tranciò il cavo della funivia del Cermis.

Un gioiello di caccia, all’epoca.

Costretto a un atterraggio d’emergenza finito malissimo durante una esercitazione segreta al largo di Palermo, in preparazione di un attacco in Iran per liberare gli ostaggi rinchiusi nell’ambasciata Usa.

Infatti c’era la portaerei Nimitz, che in genere era dislocata nel Golfo Persico.

Siamo al momento cruciale. Il DC9 è in volo tra Ponza e Ustica e si vedono delle tracce radar che gli esperti americani contattati dall’allora sostituto procuratore Giorgio Santacroce attribuirono subito ad aerei militari.

Non ebbero mai nessun dubbio. Sia l’inglese John Transue, consulente di guerra aerea del Pentagono, che John Macidull della Federal Aviation Administration. Lui tra l’altro fece parte della commissione d’inchiesta per l’esplosione del Challenger, ed era un ex pilota militare della marina. Sapeva di cosa stava parlando.

Dissero che era una tipica manovra d’attacco aereo. Sole alle spalle, obiettivo di fronte…

Quello è il punto in cui il DC9 sparisce dai radar, ma poi si continuano a vedere altre tracce di aerei militari. Dopo l’incidente, ce ne è almeno uno che continua a volare per un certo numero di minuti. Quindi gli aerei erano sicuramente due. Non credo che nessuna delle istruttorie dibattimentali abbia mai sovvertito questa ricostruzione.

Qualche istante prima, una doppia traccia la vide benissimo un controllore di Marsala, Luciano Carico.

Disse che l’aereo in coda sembrava avesse “messo la freccia per superare” il DC9.

Prima che i mezzi di soccorso italiani raggiungano la zona del disastro, si vede la traccia di un elicottero che va lì a vedere che cosa è successo.

Si vedono parecchie tracce di presenze aeree, che emergono grazie all’esame dei nastri fatto presso la Nato in Belgio. E si vedono le manovre compiute dai nostri controllori a Marsala, tipiche di chi guida un aereo. Azioni alla consolle del radar che sono state sempre negate, e quando poi sono state contestate in modo formale sono state derise con frasi tipo: macché, quelli erano scherzi tra noi.

Anche qua, coincidenze straordinarie.

A pochi minuti dalla caduta di un aereo, non credo che in sala radar ci potesse essere un’atmosfera di gioco.

Il professor Aldo Casarosa, un docente di ingegneria all’università di Pisa che è stato suo perito, e il professor Manfred Helde, un perito tedesco che ha lavorato per lei insieme al professor Emilio Dalle Mese, esperto radarista, hanno fatto una ricostruzione dell’evento come di una “quasi collisione”. Secondo loro cosa è accaduto nel momento in cui il DC9 si è venuto a trovare vicino a questo aereo militare, o a questi aerei militari?

Essi danno per scontata come minimo la presenza di un altro aereo che vola nella stessa direzione del DC9 e a un certo punto, sovrapponendosi o sottoponendosi al velivolo civile, determina dei fenomeni tali, dei turbini che fanno venire meno l’assetto di questo aeromobile con conseguente collasso della struttura.

Per capirci meglio, il caccia non identificato che si nasconde viene intercettato e cercando di fuggire provoca un turbine che investe il DC9 spezzandolo.

Il DC9 ha l’ala di sinistra tranciata di netto.

E sicuramente nell’ala non c’era una bomba.

No, lì nessuna bomba. Questa seconda ipotesi parla di un effetto esplosivo che incide sulla congiunzione tra carlinga e motore di destra, che si stacca e determina la frattura dell’ala sinistra.

Ci sono tre punti radar che si vedono nettamente a destra del DC9.

Compongono una traiettoria radar registrata a Ciampino. Due si vedono prima alla destra del velivolo e uno appare dopo, mentre attraversa il nugolo di frammenti del DC9 che sta precipitando. Sono le tracce che inducono gli esperti americano e inglese a ritenere che ci sia stato un velivolo su una rotta parallela al DC9 con una velocità superiore, che ne attraversa la traiettoria, ovvero compie la manovra d’attacco. Ma le risposte radar che fanno presumere la presenza di questo secondo velivolo sono venute fuori dopo qualche tempo perché nel primo sviluppo dei dati di Ciampino era stato dato un tracciato pulito, dove appariva solo la traccia del DC9.

Senza nulla a destra né a sinistra.

C’è stato detto che non era necessario, perché all’Aeronautica interessava soltanto vedere dove fosse finito il DC9.

Invece, guarda un po’, con quelle tracce la ricostruzione cambia completamente.

In effetti se ne erano accorti fin dal primo momento, ma poi avevano fatto questa scelta di offrirci solo il tracciato del DC9, senza i segnali ai lati.

Singolare. Finché è solo il tracciato del DC9 tutto è congruo e affidabile, quando invece spuntano le altre tracce si comincia a dire che il radar non funziona bene.

Tutti coloro che hanno visto e non facevano parte del mondo, diciamo così, degli esperti italiani che contestano queste evidenze, non hanno mai avuto alcun dubbio.

Parliamo della teoria della bomba. Secondo la ricostruzione fatta dal gruppo di periti guidati dall’inglese Frank Taylor, sarebbe esplosa nella toilette. Ma i pezzi recuperati non portano alcun segno.

Nessun pezzo dell’aereo reca tracce di esplosione. Nessun pezzo si è frammentato o fratturato per effetto di esplosione.

Strana quella bomba capace di far collassare un aereo ma che non lascia segni. Una bomba perfetta. Infatti la tavoletta del water è stata ripescata intatta.

Se è per questo, ci sono curvature nei pezzi del vano toilette che avrebbero dovuto confermare la presenza della bomba e invece dicono tutto e il contrario di tutto. Perché lì dove dovevano essere concave sono convesse, e dove dovevano essere convesse sono concave. Abbiamo lavorato mesi e mesi per cercare di capire quale potesse essere la posizione dell’eventuale ordigno. Abbiamo ipotizzato la bomba posta nel vano dei tovagliolini di carta, la bomba dietro al water, la bomba nella cappelliera, la bomba sotto il lavabo… nessuna posizione corrispondeva agli effetti rilevati. Senza tener conto della perizia frattografica affidata a esperti di grandissimo livello. Lo ripeto, questi periti non hanno trovato un solo frammento che fosse stato esposto ad un’azione esplosiva.

Poi ci sono i corpi delle vittime.

Anche in questo caso, nessuna traccia di esplosione interna. Basta ricordare l’estroflessione dei timpani che è stata ovviamente attribuita a una depressurizzazione improvvisa dell’aereo e non a un’esplosione.

Nella base del Sismi di Verona lei trovò delle carte sopravvissute a uno dei tanti strani roghi che hanno segnato questa storia, che davano per certo che la strage di Ustica fosse conseguenza dell’intercettazione di un Mig di Gheddafi da parte dei nostri alleati francesi e americani, come risposta a una serie di “licenze” che noi consentivamo ai libici i quali mandavano i loro aerei a fare manutenzione a Banja Luka nella ex Jugoslavia e a cui poi noi permettevamo di tornare indietro attraversando l’Appennino e il corridoio tirrenico passando davanti alla base di Solenzara, sulla verticale della Sesta flotta e sopra Sigonella.

È vero. In quelle carte si supponeva anche che ci fosse stato una specie di tradimento da parte dei nostri che avevano rivelato ai libici una aerovia non coperta dai radar per cui era possibile attraversare il nostro territorio senza essere intercettati. Per intenderci, i “buchi” della rete radar.

Sta di fatto che c’è un Mig 23 libico che cade sulla Sila, ufficialmente il 18 luglio.

Tre settimane dopo Ustica.

Ma i due medici che effettuano l’autopsia sul corpo del pilota lo trovano come se fosse stato conservato in un surgelatore.

Sì, odore e tracce di putrefazione che non potevano essere quelle di chi è morto quarantotto ore prima, perché la prima perizia avviene quasi nell’immediatezza.

Infatti, scrivono un supplemento di perizia che sparisce, e di cui viene negata l’esistenza finché invece poi viene ritrovato.

Lì si dice che la pelle delle mani si sfilava come un guanto, che c’erano vermi grossi come fiammiferi, che gli organi interni erano colliquati… e retrodatano la morte a tre settimane prima. Ovvero, in coincidenza con la notte della strage di Ustica.

Della nazionalità del pilota non s’è mai saputo niente, e i pezzi dell’aereo furono restituiti alla Libia. In realtà quelli più importanti stanno ancora qua.

In parte furono trovati in sopralluoghi fatti addirittura diversi anni dopo.

Alcune parti del Mig 23 presentavano fori di colpi di cannoncino aereo.

Helde, che è il massimo esperto di questa materia, ci disse che avevano danni e traiettorie tipiche di colpi di mitraglia.

Quando la cosa fu contestata, cosa rispose l’Aeronautica?

Che sì, era vero perché avevano portato i pezzi alla Snia e avevano provato a sparare sulle lamiere del Mig per vedere qual era la capacità di penetrazione. Poi ci fu un progetto per inabissare quei resti nel Tirreno.

Adesso ci arriviamo. Lei ha trovato una serie di testimonianze della notte del 27 giugno, e non del 18 luglio, di persone che nel cielo della Calabria vedono un caccia inseguito da altri due caccia che gli sparano appunto col cannoncino.

È vero. In punti diversi di quella regione.

Lungo la traiettoria che va a finire sulla Sila dove poi verrà ritrovato il Mig.

La traiettoria coincide perfettamente. Dal mare fino alla Sila.

E invece la storia dell’affondamento dei pezzi?

C’è un documento in cui l’Aeronautica militare chiede al Sismi se può mettere in due casse i pezzi restanti del Mig usati alla Snia per buttarli in mare da un elicottero a 12 chilometri dalla costa laziale. Ma il Sismi, all’epoca il direttore era l’ammiraglio Martini, si oppose fermamente. E per fortuna.

Non li avremmo trovati più.

Procedura un po’ strana francamente, quella di andare a buttare a mare questi pezzi.

Parliamo delle posizioni degli attori potenziali di questa vicenda che, oltre all’Italia, sono Francia, Stati Uniti e Libia. Con una premessa. In quel momento Gheddafi era il nemico numero uno sia degli Stati Uniti che della Francia. Gli americani andarono addirittura a bombardare Tripoli e Bengasi nell’86. Reagan impegnò squadriglie in duelli coi libici sul Golfo della Sirte per anni.

Abbattendone anche alcuni.

Lei ha fatto decine di rogatorie internazionali. Vediamo la qualità delle risposte. La Francia?

Formalmente ha accettato tutte le nostre rogatorie però fornendo risposte parziali.

Come la storia della base di Solenzara chiusa alle cinque del pomeriggio?

Un’affermazione smentita dai nastri radar, dalle testimonianze, da una serie di cose. Per ci hanno fornito anche elementi utili, per esempio le perizie sull’aereo della Uta caduto nel deserto del Tenerè. Lì anche un profano poteva vedere con chiarezza i segni provocati dall’esplosione della bomba all’interno. E Gheddafi se ne è assunto la responsabilità.

Di più. Dopo il pronunciamento dell’Alta Corte dell’Aja, Gheddafi fa un discorso televisivo alla nazione in cui dice: ammettiamo la nostra responsabilità per l’attentato di Lockerbie e per l’esplosione dell’aereo della Uta ma poi, non richiesto, aggiunge che per Ustica la Libia è solo una vittima.

L’obiettivo più probabile erano dei velivoli libici…

Però la Libia non ha mai risposto a una sola rogatoria.

Purtroppo no. Chiesi anche di poter esaminare eventualmente i resti del pilota del Mig 23, così avremmo capito molto di più.

Qualcuno sospetta che il pilota di quel Mig fosse italiano e che in realtà stesse cercando di arrivare sull’aeroporto di Crotone per fare rifornimento.

Molti indizi lo dicono. E non solo perché indossava tuta e stivaletti dell’Aeronautica militare italiana.

È sparita parecchia roba di quello che aveva addosso?

Io so che avevamo una gran fretta di restituirlo alla Libia, ricordo che furono mobilitati anche dei grandi industriali italiani. L’allora direttore del Sismi, generale Santovito, chiese l’intervento dell’Impregilo (gruppo Fiat) telefonando a Romiti.

Gli americani come si sono comportati?

Il giudizio complessivo è positivo perché hanno eseguito quasi 90 rogatorie.

Ma poi alcuni testimoni hanno fatto marcia indietro.

Beh, c’è l’episodio di Coe, uno degli addetti militari. Fu lui a dirci che presso l’ambasciata americana era stato costituito un team apposito sulla strage di Ustica.

Singolare che l’ambasciata americana costituisca un team per occuparsi di un incidente civile che apparentemente non la riguarda.

Che è un non evento, appunto.

Hanno consegnato migliaia di pagine in parte censurate che indicano che l’ambasciata di Roma e il Dipartimento di Stato hanno seguito questa vicenda giorno dopo giorno, fin dalla prima notte. Ma sulla richiesta di consegna dei documenti della Cia la risposta data anche al presidente della Corte d’Assise è stata un secco “no”. Strano anche questo per un non evento.

In effetti gli americani si sono chiusi su alcuni passaggi forti della vicenda, dicendo che c’era una sorta di segreto militare. Strano, perché poi ci hanno dato i registri della Saratoga, e notizie anche sul Mig. Per noi sarebbe stato essenziale capire a chi apparteneva, cioè se fosse davvero libico o di un altro Paese.

Magari utilizzato per compiere un’azione contro la Libia.

Possiamo ipotizzare ogni cosa, perché gli americani avevano avuto una serie di Mig da Israele che li aveva presi alla Siria. Bottino di guerra. O dal Giappone, perché ogni tanto c’erano piloti nord coreani, cinesi o vietnamiti che prendevano il volo verso il Giappone. E uno molto bello che si era piuttosto danneggiato atterrando dalla Libia su Creta. Ma il numero maggiore venne a loro dall’Egitto, col quale si dice che avessero costituito un vero e proprio squadrone.

Per operazioni sporche?

Non si può dire con certezza… sta di fatto che i piloti avrebbero conosciuto il russo.

La Nato ha collaborato fino in fondo?

Ha avuto un atteggiamento di rilevante collaborazione, e voglio ricordarlo perché si perdono troppe cose nella memoria di un Paese. Questo atteggiamento fu determinato da una mia introduzione all’allora segretario generale Javier Solana da parte dell’attuale nostro presidente Napolitano. Fu così che io ebbi un accesso molto più facile alla Nato. Così abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il materiale di alcuni registri e documentazioni coperte dal segreto.

La perizia fatta dalla Nato viene autorizzata dai 17 membri dell’Alleanza ma poi è contestata dalla nostra Aeronautica militare.

È questa perizia che ci dice della presenza probabile di una portaerei.

E anche della presenza prima, durante e dopo l’incidente di aerei militari non identificati col transponder spento.

Questo lo disse nell’immediatezza lo stesso ammiraglio Flatley, che comandava la portaerei Saratoga. Parlò di intenso traffico a sud di Napoli visto dai radar americani e quindi non da quelli italiani. E quando dico radar americani dico radar imbarcati, i cui nastri furono portati immediatamente al comando a terra.

Però sia lui che l’allora capostazione della Cia Duane Clarridge, un signore che è riuscito a svicolare il processo per lo scandalo Iran-Contras, autore di operazioni sporche in mezzo mondo e per sua stessa ammissione, a lei hanno detto una cosa e in aula hanno detto il contrario.

Sì. Clarridge dichiarò davanti a me e a un magistrato del Dipartimento di Giustizia americano che aveva visto il Mig 23 sulla Sila il 14 luglio e non il 18, salvo poi dire che forse s’era sbagliato. E la sua affermazione corrisponde con lo scritto su un diario di uno degli imputati assolti.

In Italia le resistenze nella struttura militare sono state moltissime. Un esempio: l’identificazione di tre controllori di Grosseto che quella sera in torre parlano di qualcosa che somiglia esattamente all’incidente appena avvenuto e che lei ha individuato tra i 700 militari della base soltanto grazie all’indennità mensa e non perché l’Aeronautica le ha dato i nomi. Tra l’altro all’inizio sostenevano di non riconoscere la loro voce registrata su nastro…

Istruttorie pesantissime. L’ostacolo più grande non so se in malafede o in buona fede, ma che è costato un impegno molto forte nella ricostruzione dell’evento, è stata l’assenza presso di noi di ogni sapere tecnico.

Ci sono state diverse morti sospette.

Suicidi in ginocchio, incidenti stradali, aerei, infarti, depressioni fulminanti. Ogni tanto mi chiedo: ma ogni volta che c’è un incidente aereo, succede tutto questo? Che ci siano tante distruzioni di prove, tante stranezze, tante morti…

Alla fine della partita, lei che idea s’è fatto? Quella di un intrigo internazionale?

Qualcosa di internazionale c’è, ci mancherebbe. Fosse stato un fatto solo nazionale non avremmo avuto i mezzi per una operazione di copertura del genere. Ma la sintesi di questa storia credo si possa trovare nelle parole di un grande capo dei servizi di un Paese straniero che ero andato a interrogare per l’attentato al papa. Il francese Alexandre de Marenches.

Cosa le disse de Marenches?

Lei immagina mai di trovare delle prove di quello che è successo a Ustica? Guardi che se io avessi voluto o dovuto organizzare un attentato a Gheddafi, le garantisco che non avrei lasciato tracce. Questo mi disse…

(da Left del 19 gennaio 2007)

Nella foto: Andrea Purgatori dal sito di Atlantide