Che la distruzione di Gaza e del popolo che la abita in atto da quasi due anni sia destinata a divenire uno spartiacque della storia è ormai evidente. C’era un mondo prima di questo annichilimento, ci sarà un altro mondo dopo. Il massacro e le sue giustificazioni, la disumanizzazione dei palestinesi, la complicità dei governi alleati di Israele e l’ignominia di uno sterminio che ogni giorno di più appare di portata epocale sono infatti tali che, se tutto questo avrà una fine, non si potrà semplicemente «voltare pagina» e riprendere il corso delle cose come nulla fosse. Perché la ferita sarà troppo profonda, l’orrore troppo tremendo, il danno troppo enorme perché si possa prescinderne. Come potrà il mondo «fare i conti» con quanto sta accadendo a Gaza? Come sarà quella contabilità? E come farà quei conti l’Occidente stesso nel nome del quale Netanyahu afferma di agire?

Il problema, però, è che tanto più le dimensioni dello sterminio e della distruzione appaiono evidenti, le responsabilità di Israele incommensurabili e la connivenza dei Paesi occidentali imbarazzanti e vergognose, quanto più si sta cercando di porre la questione su un piano relativo. Oltrepassato quel limite che esigeva di definire quanto Israele stava compiendo come genocidio – nessuna azione riferibile agli israeliani aveva mai potuto avere a riferimento un termine che poteva solo ascriversi all’Olocausto – si sta tentando ora di porne l’azione in una prospettiva che suona come «tutti se ne sono macchiati». In effetti, la storia occidentale e del suo predominio è costellata di violenti episodi di sottomissione ed eliminazione di intere popolazioni, di predazione di terre e di risorse. Dai “pellerossa” americani ai congolesi, dagli indigeni dell’Africa sud-occidentale ai nativi di Algeria, Kenya e India, per non parlare degli schiavi africani portati in America e restare agli ultimi duecento anni, sono molteplici gli esempi in cui a prevalere, in definitiva, è stata semplicemente la legge del più forte e l’annichilimento di massa.

Dal 1945, tuttavia, i Paesi dell’Occidente democratico capitalistico avevano sempre difeso e sostenuto i principi degli inalienabili diritti dell’uomo, delle minoranze, dei popoli e della loro auto-determinazione sui quali l’Onu era stata fondata. Forti della loro supremazia politica e militare, affermatasi grazie al predominio tecnologico ed economico costruito sul colonialismo imperialistico e predatorio, quei Paesi si erano erti a garanti del mondo libero, rispettoso dei diritti umani, portatori dei “valori” di progresso ed emancipazione, equità e giustizia alla base della “civiltà occidentale”. Mettendo da parte gli “errori” commessi e arrivando, in alcuni casi, perfino a parlare di “compensazioni”. Lo sterminio e l’appropriazione coloniale erano cosa del passato oggi non più accettabili e tutti avrebbero dovuto conformarsi a questo standard.

Certo, la contrapposizione con l’Unione sovietica e la guerra “fredda” avevano consolidato l’alleanza dei Paesi occidentali, esaltandone un modello che coniugava libertà individuali, democrazia e progresso economico grazie al capitalismo dell’economia di mercato. E quando nel 1991 la dissoluzione dell’Urss ne aveva sancito la “superiorità” si era parlato di «fine della storia», dacché quel modello si sarebbe esteso a tutto il mondo. E noi ci avevamo creduto. Che quel modello fosse scaturito da un passato macchiato di soprusi e discriminazioni, sterminii e trasferimenti forzati di milioni di persone poco importava, c’erano la libertà, la democrazia e pari opportunità, ora, da difendere e godere.

L’Occidente si era così trovato all’apice del suo dominio, sentendosi chiamato a governare le vicende mondiali, intervenendo ovunque per stabilire il rispetto di quei principi fondativi – fossero questi i diritti umani, l’inviolabilità dei confini o la risoluzione dei conflitti per via pacifica – per “esportare” democrazia e capitalismo. Costruendo quella narrazione del mondo libero e democratico vincente che nascondeva il suo passato di suprematismo schiavista, razzista e genocidario, guidato da «missione civilizzatrice».

Ora che poteva vantare libertà, democrazia e tutela dei diritti, dall’alto della sua autorevolezza morale, l’Occidente aveva così usato le istituzioni internazionali per intervenire in quei Paesi che non si conformavano ai principi sanciti in Iraq come in Serbia, in Afghanistan come in Libia e in vari altri casi, perfino ricorrendo al Tribunale internazionale dell’Aja per punire i colpevoli di atti efferati o genocidi. Non smettendo, però, di consolidare la propria supremazia politica e militare, allargandone la propria sfera d’influenza tramite l’alleanza euro-atlantica.

Come «un lupo che non perde il vizio», l’Occidente aveva però continuato a “peccare” di violenze (come ad Abu Ghraib), arbitrarie interferenze (in Kosovo, in Ucraina), illeciti (come con Guantanamo), nel nome della “guerra al terrore” o altre parole d’ordine, con ipocrisia mal tollerata. La storia era finita, ma c’era chi non si adeguava e intanto, non solo il suo prestigio andava scolorendo, ma la sua stessa egemonia veniva meno con il procedere della globalizzazione.

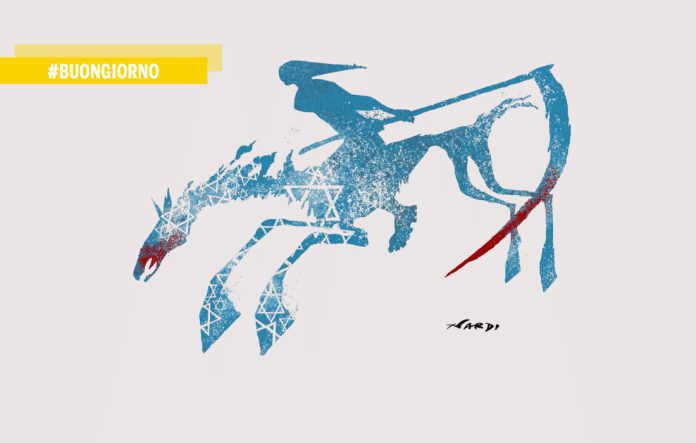

Dopo aver inveito contro l’autocrate russo, chiamandolo di fronte alla stessa corte internazionale per i crimini compiuti in Ucraina dopo il 2022, l’Occidente non ha fatto nulla per fermare la follia devastatrice di Israele a Gaza, rivelando così un “doppio standard” inaccettabile. Perché quanto sta accadendo oggi a Gaza non è che l’ultimo atto di un progetto coloniale da parte di un nutrito gruppo di ebrei che, con somma soddisfazione da parte degli europei ben lieti di liberarsene, decisero di andare ad occupare «una terra senza popolo per un popolo senza terra» con il placet delle potenze coloniali. Un progetto coloniale che non è mai stato stigmatizzato o controllato, sin dalla sua nascita nel 1948.

Di chi allora abitava quella terra non ci si occupò, né allora né dopo e Israele, con il governo attuale, ha deciso di dare un’accelerazione alle sue politiche di eliminazione e occupazione, nascondendosi, come sempre, dietro alla richiesta di un «diritto all’esistenza» che non potrà mai essere compiuto se non garantendo un diritto all’esistenza dei palestinesi stessi. Il problema, tuttavia, è che, mentre fino ad oggi vi era stata una “convivenza” forzata – che oscurava un’occupazione spietata e finanche l’apartheid dei palestinesi – l’azione di Israele ha trovato i suoi alleati inerti e disposti ad accettarne qualunque sviluppo. Il vulnus di quel progetto colonizzatore si è così ingigantito, fino a far suppurare la ferita. Il crimine di Israele è fuori misura e ha oggi definitivamente superato ogni termine di paragone.

Dopo Gaza, non sarà più possibile per l’Occidente parlare in nome della difesa dei diritti umani. Lo aveva fatto contro il Sudafrica, sanzionandolo per l’apartheid: non lo ha fatto oggi, lasciando Israele agire impunito nello sterminio dei palestinesi. Di fronte all’orrore provocato dall’azione di Israele con il sostegno e l’avallo dei paesi occidentali, anche le nostre parole devono cambiare. Non abbiamo più alcuna credibilità, non possiamo più parlare di rispetto del “diritto internazionale”, né tanto meno di “diritti umani”. Non abbiamo – se mai l’avessimo avuta – alcuna autorevolezza né morale né politica. Noi, l’Occidente della “civiltà”, come possiamo guardare a ciò che succede a Gaza senza chiederci come abbia potuto quella “barbarie” nascerci in seno? I “barbari”, storicamente, erano gli “altri”, i non civilizzati. Che senso ha dire “fermare la barbarie” quando siamo noi i barbari, quando quella barbarie siamo noi a generarla?

Il silenzio, l’inazione e la connivenza dei governi si sono fatti insopportabili, per tutti, ma soprattutto per noi che abitiamo in Occidente. Il baratro in cui Israele è precipitato – tanto da far parlare ad Anna Foa di “suicidio” – ci sta risucchiando come mai non era accaduto, smontando le certezze che avevamo di essere «baluardi della civiltà» e «fari del mondo libero». Ed è per questo, quindi, che oggi a Gaza ha fine la storia, quella storia in cui è stato l’Occidente a predominare. La doppia morale – sono crimini quelli degli altri – ne sancisce la fine. Una nuova storia sta cominciando, una storia in cui il mondo, come vediamo, è già in cerca di un altro “ordine internazionale” – quello di un mondo senza modelli né Paesi guida – ed è un mondo con un Occidente “sminuito” non solo perché non ha più l’egemonia economica e tecnologica, ma anche perché quella supremazia che aveva reclamato nelle sfere del diritto internazionale e dei diritti umani è definitivamente venuta meno.