«Razza ebraica, padre e madre». Nel 1938, bastava compilare un modulo con queste poche note per essere depennati dall’Ordine e dalla professione di architetto, tante le schede ritrovate negli archivi degli Ordini degli architetti. L’ostinazione di alcuno ha portato a smascherare l’ennesima volta la mano feroce dell’antisemitismo. Una crudeltà lucidamente programmata che ha portato all’esclusione di molti progettisti dai loro campi professionali e cancellato la loro dignità. Qualcuno è partito, qualcuno è tornato, qualcuno non ha più disegnato. Molti sono stati ammazzati.

In un piccolo libro di studio riemergono le vite di Ciro Contini, Romeo Di Castro, Vito Latis, Luigi Levi Montalcini, Desider Quastler, Alessandro Rimini, Ernesto Nathan Rogers, Endré-Andrej Steiner. Grazie all’impegno dei ricercatori della Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea e dell’Università Comenius di Bratislava, ma anche con le attività culturali della Fondazione dell’ordine degli architetti di Milano e gli ordini di Bologna, Roma, Ferrara, la Fondazione MAXXI di Roma, il progetto internazionale Architecture and remembrance (finanziato dalla Commissione europea) ha indagato le conseguenze delle leggi razziali del 1938/40.

Presente solo una donna, Nina Livia Viterbo, cancellata dall’ordine nel 1940 e poi fuggita in Argentina. Questa ricerca ha permesso di ricostruire tratti della sua carriera di cui inizialmente non si conosceva nulla, a eccezione del fascicolo conservato presso l’ordine degli architetti di Milano.

Studiare il destino dei progettisti durante la persecuzione fascista e nazista in Europa tra il 1933 e il 1945 è un ulteriore passaggio per salvare dalla polvere esseri umani uccisi dai nazifascisti, ma anche la narrazione di un omicidio culturale. È vero, la persecuzione nei confronti degli architetti durante la Shoah è solo un segmento di una repressione a tutto tondo dei diritti e delle vite degli ebrei. Tuttavia, vi è una specificità: durante il fascismo italiano e il nazismo tedesco, l’architettura era una parte decisamente strutturale della propaganda totalitaria. Il rapporto tra arte e potere è sempre stato un mezzo di propaganda. L’architettura nei regimi totalitari è la proiezione del futuro, la cristallizzazione dell’ideologia e il successo di un metodo.

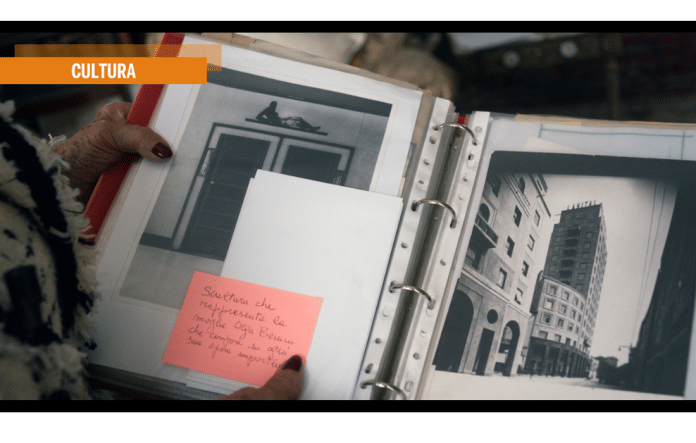

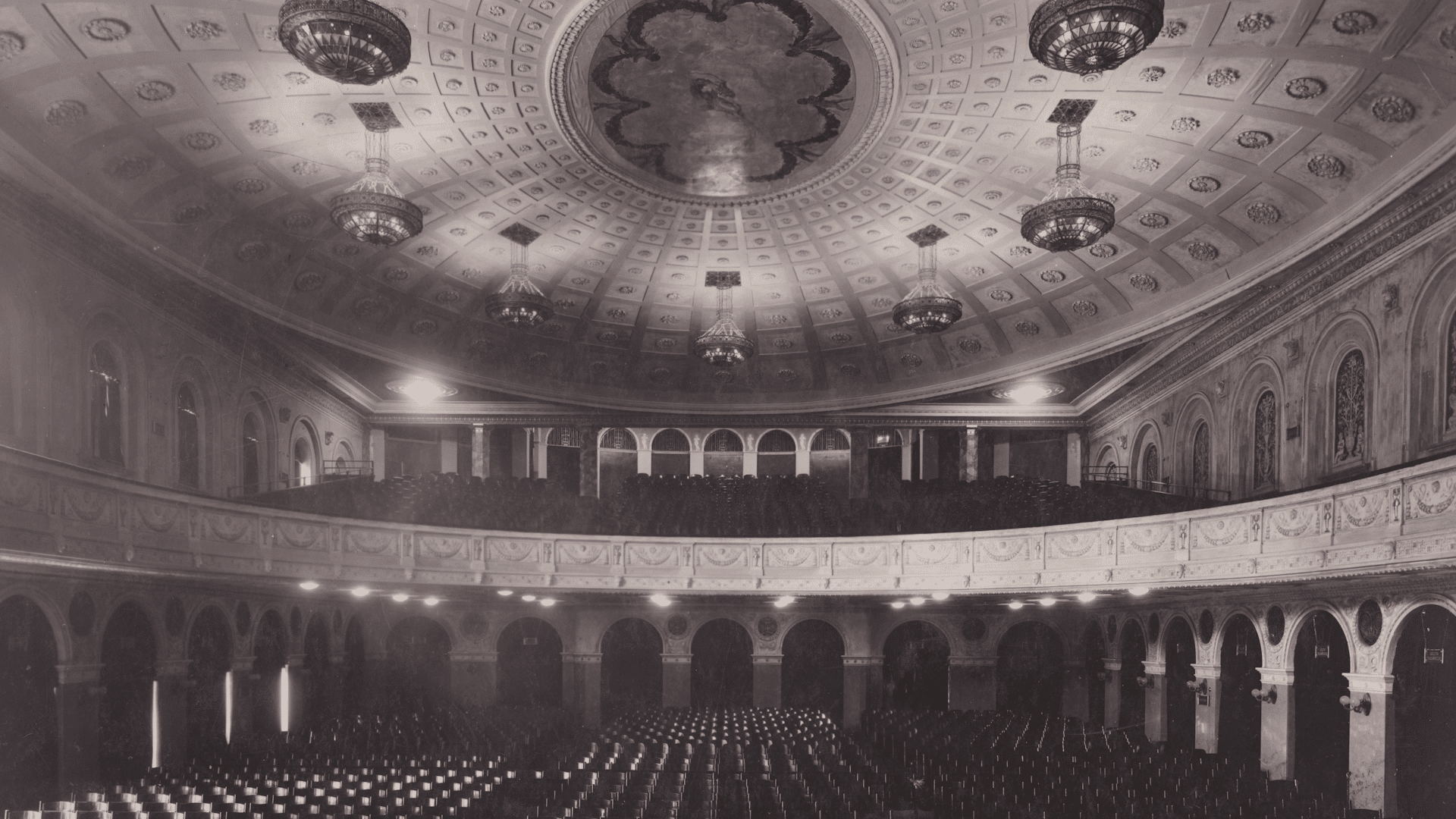

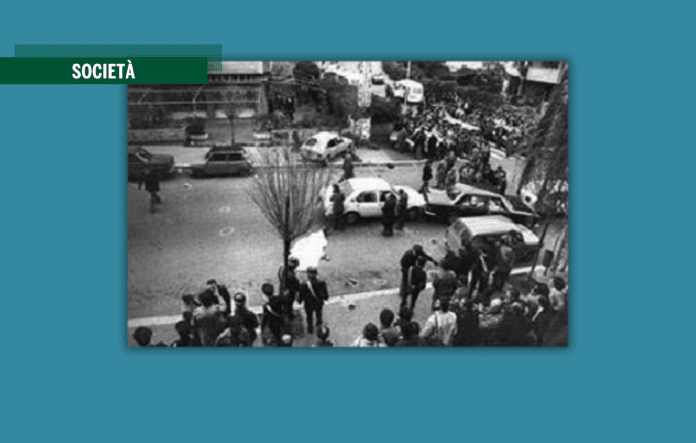

«Nel 2019 all’ordine degli architetti di Milano – racconta la direttrice della Fondazione Beatrice Costa – è tornato tra le mani un faldone d’archivio, etichetta “leggi razziali”. Alcuni fascicoli di qualche nome celebre e qualche cognome senza risonanza. Atti, iscrizione, morte, qualche lettera. Dodici nomi, architetti “cancellati”. Ebrei, prima contati, elencati, poi radiati. Ci si disse tra le scrivanie: dobbiamo dirlo. Organizzammo una serata di ricordo: ciascun consigliere dell’ordine prese con sé un fascicolo e cercò di rintracciare e far parlare per ogni architetto figli, nipoti, eredi, amici, studiosi. L’ordine degli architetti di Bologna e l’ordine degli architetti di Roma aggiunsero iniziative, indagini e un primo video-documentario, per domandarci in fondo: chi saremmo stati? Riemergeva, sfogliando i documenti d’archivio, come l’asettico adeguarsi alla norma abbia trovato il suo compiersi con una somma di obbedienze. Sentimmo la necessità di ritrovare ogni nome e sapere a quale destino la cancellazione aveva condannato. Architecture and remembrance è il tentativo di portare a riva con un documentario, una mostra, un fumetto, la storia delle decine di architetti a cui vennero interrotte vita e carriera». Il film, che viene presentato l’11 maggio in anteprima al cinema Arlecchino di Milano, è dedicato all’architetto Alessandro Rimini, uno dei 12 architetti che vennero cancellati dall’ordine nel 1939 in seguito all’emanazione delle leggi razziali, progettista artefice della Torre Snia Viscosa di piazza San Babila, prima dichiarazione di modernità della città che cresceva verso l’alto, primo grattacielo di Milano, il cosiddetto “rubanuvole”. Nato da una famiglia di religione ebraica all’apice del suo successo, Rimini fu costretto a fermare la sua firma, ma non il suo disegno. Continuò a lavorare in sordina, lasciando a colleghi di razza ariana l’onore di annoverare a loro nome architetture milanesi come il cinema teatro Massimo di corso San Gottardo, l’attuale auditorium Giuseppe Verdi di largo Mahler, il teatro Smeraldo, oggi sede di Eataly in piazza Venticinque Aprile e il cinema Metro Astra di corso Vittorio Emanuele, oggi “tempio ammiratissimo dello shopping”. Il documentario di Davide Rizzo sarà in tour per festival e rassegne.

Nulla ci assolve né dal passato né dal presente, ma informare e sensibilizzare, ricostruire la memoria di questo inumano passaggio storico è utile a fornire uno strumento vivo per prevenire future tragedie, perché mai più nessuno venga inghiottito dalla storia. Un modo forse anche per contribuire alla ricomposizione e alla restituzione di dignità professionale e valore di quelle vicende. E di quello che abbiamo perduto: palazzi, intelligenze, case, nuove città. Una delle questioni evidenziate, direttamente o indirettamente, è quella della parte mancante della nostra storia, questo è uno dei tragici esiti della persecuzione fascista.

È importante che ciascuno ritrovi in una storia quell’interrogativo angosciante e presente: chi sarei stato, chi non sto salvando oggi. Ora siamo in grado di spiegare che anche la cancellazione delle prove erano parte della Shoah, tanto quanto l’uccisione delle vittime e la cremazione dei loro corpi per cancellarne ogni traccia.

Ma, c’è dell’altro, come spiega nel testo l’ordinario all’Università di Modena-Reggio Emilia, Alberto Melloni. «L’idea di prendere in considerazione la storia degli individui prima, durante e dopo la Shoah dal punto di vista degli interessi, delle passioni e dei talenti che stavano caratterizzando la loro esistenza, è fondamentale per tutti gli storici. In modo da non lasciare ai responsabili la vittoria ultima di considerare le vittime come una categoria indefinita: la persecuzione non ha colpito l’ebraismo o una “razza”, ma i diritti e le vite di individui che sono stati perseguitati solo in quanto ebrei».

Storie degli individui che ci fanno indovinare quanto e cosa la nostra società ha perso a causa della Shoah. Questo vuoto deve essere riempito non solo dalla memoria, ma dalla conoscenza. «Indurre compassione per la tragica storia delle persone assassinate nei campi di sterminio è utile, ma troppo facile e incerto nel suo effetto a lungo termine: il rischio è che tutta la tragedia umana susciti le stesse emozioni. Ma il problema storico è più grande del ricordo, dei simboli o della memoria: è un problema di conoscenza», conclude Melloni.

foto di apertura Archivio dell’architetto Alessandro Rimini a cura di Liliana Rimini Lagonigro

trailer del film Alessandro Rimini storia di un architetto: