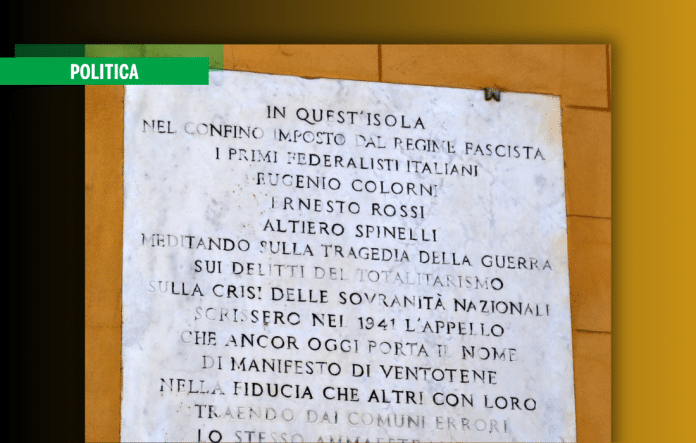

In una piccola isola alle coste dell’Italia, un gruppo di antifascisti si interrogava sulle sorti di un continente che pochi decenni prima dominava il mondo e che, dopo orrori inenarrabili, era in macerie. In quel contesto Ernesto Rossi e Altiero Spinelli scrissero quel Manifesto di Ventotene che è talvolta considerato un documento fondativo al quale riferirsi per completare un’integrazione incompiuta. Ad Altiero Spinelli, che fu eurodeputato grazie al Partito comunista italiano, è peraltro dedicato l’edificio principale del parlamento europeo. Nel gennaio scorso, quasi a voler mostrare l’incultura che contraddistingue le attuali classi dirigenti europee, il parlamento la cui sede porta il suo nome ha votato una risoluzione che assimila la falce e il martello alla croce uncinata nazista.

Inizialmente il Manifesto ricevette scarsa attenzione, anche perché il sistema internazionale come definito dagli accordi di Bretton Woods aveva negli Stati nazionali il suo perno, mentre quel testo, come ora vedremo, mira all’indebolimento dei poteri statali in quanto attribuisce ad essi la responsabilità dei conflitti del Novecento. In seguito, orientativamente dagli anni Novanta del secolo scorso, da sinistra ci si richiama spesso ad esso nella speranza che – anche grazie al particolare contesto in cui è stato redatto – possa fornire una spinta ideale per l’unità politica dei popoli del continente.

Leggendo dunque il Manifesto, sia nella Prefazione del 1944 redatta da Eugenio Colorni, sia nella prima parte attribuita a Spinelli, troviamo un pensiero per il quale la causa delle crisi, delle guerre, delle miserie e degli sfruttamenti va ricercata nella formazione di Stati sovrani guidati dalla volontà di dominare sugli altri e di ampliare i propri «spazi vitali». Gli Stati, in quest’analisi, sarebbero portati inesorabilmente a confliggere tra loro. L’idea è ripresa da un saggio dei 1919 di Lionel Robbins – economista noto per aver formulato la definizione neoclassica di economia che troviamo in ogni libro di testo -, secondo il quale «oggi sappiamo che se non distruggiamo lo Stato sovrano, lo Stato sovrano distruggerà noi». Ed è in effetti vero che gli Stati furono strumento essenziale dell’espansione imperialista dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento: essa ha condotto alle guerre dell’oppio, ai massacri in India, in Africa, a colonizzare in sostanza ogni angolo del globo ove fosse opportuno espandersi, e a portare infine quegli stessi stati a scontrarsi distruggendo il continente.

Ma gli Stati nazionali sono destinati a confliggere per loro stessa natura, o c’è qualcosa di più profondo da affrontare affinché i rischi di conflitti e di guerre possano essere scongiurati? Se seguiamo un’antropologia secondo la quale la condizione naturale umana è quella della guerra di tutti contro tutti, è indubbio che la violenza umana sia potenziata dalla costruzione di stati armati e omogenei per razza, lingua, religione. Ma se accettiamo questa antropologia, perché mai un’entità statale sovranazionale, dotata di esercito e politica estera comune, non dovrebbe riprodurre su scala ancora più distruttiva quegli stessi rischi di guerra? È evidente che gli estensori del Manifesto si trovano di fronte ad un dilemma difficilmente risolvibile. E oggi coloro che sono pronti ad indossare l’elmetto per superare l’impotenza geopolitica del continente, mostrano con tutta evidenza quanto questa strada per assicurare la pace sia illusoria.

La seconda parte del Manifesto contiene invece l’indicazione di una serie di riforme ispirate ai principi del socialismo liberale: nazionalizzazione dei monopoli privati in alcuni settori di interesse collettivo quali quello elettrico, bancario, degli armamenti; riforma agraria con assegnazione delle terre a chi le lavora e sostegni alla piccola proprietà contadina; scuola pubblica che garantisca a tutti la possibilità di studiare fino ai più alti gradi di istruzione; e infine, ovviamente, piena rivendicazione di quelle libertà politiche calpestate dalle dittature, indipendenza della magistratura, laicità dello Stato, e per l’Italia abolizione del Concordato. Obiettivi, questi, da perseguire tramite un’alleanza tra le classi popolari e gli spiriti intellettuali soffocati dai regimi fascista e nazista.

Il carattere contraddittorio del testo emerge da un’affermazione decisiva che ricorre sia nella prefazione, sia nella sua prima parte. Essa è la base di quella deriva tecnocratica che ha fatto perdere al progetto europeo quella carica ideale che in alcune parti conteneva, ed è forse una chiave per comprenderne alcuni sviluppi. Queste riforme nella direzione del socialismo, infatti, non dovrebbero costituire il motore per la costituzione dell’Europa federale, semmai venire dopo la sua realizzazione:

«La linea di divisione tra partiti progressisti e partiti reazionari cade ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta politica quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido stato internazionale».

Ad avviso degli estensori del documento, dunque, prima si costruiscono le istituzioni europee, dopo semmai si soddisfano le esigenze delle classi popolari: un gruppo di tecnocrati dovrebbe erigersi sulle macerie di quei devastanti conflitti ed agire al di fuori e forse contro la volontà dei popoli e dei parlamenti democraticamente eletti, costruendo un’entità statale che, indipendente di una maggiore o minore realizzazione dei principi del socialismo e della democrazia, sarebbe priva del carattere bellicoso degli stati nazionali che l’hanno preceduta e in grado di assicurare pace, sicurezza e benessere.

Inizialmente il Manifesto ebbe scarsa diffusione, anche perché gli Stati – e non la dimensione europea – erano il terreno su cui si andavano affermando quei diritti sociali e politici sanciti da molte delle Costituzioni nate dalle ceneri del fascismo, come la nostra. Come si è accennato, infatti, i governi nazionali disponevano di una vasta gamma di strumenti atti a perseguire obiettivi economici quali l’equilibrio con l’estero, il sostegno della domanda interna, lo sviluppo industriale e delle aree economiche depresse, una fiscalità in grado di contenere gli squilibri nella distribuzione del reddito e di assicurare l’offerta di servizi pubblici; inoltre i partiti comunisti e socialisti, anche quando non avevano accesso al governo, avevano la forza per contrattare tassazione, spesa sociale e orientamenti economici. Tutto questo portò alla costruzione di quel modello sociale europeo che probabilmente è stato il punto più alto di composizione tra i principi della libertà economica e la difesa dei diritti economici delle fasce sociali più disagiate. Lo Stato, piuttosto che condurre alla guerra, pur in presenza di difficoltà e contraddizioni dava la prova di poter essere un efficace strumento di emancipazione e di partecipazione democratica.

Certo, tutto ciò avveniva all’interno di un’area geopolitica saldamente sotto il controllo degli Stati Uniti. Essi, pur intervenendo anche pesantemente per evitare che la partecipazione democratica potesse evolvere verso il socialismo, dovevano mostrare che, contrariamente a quanto affermava Marx, il capitalismo non impoveriva i popoli ma garantiva benessere. Poi, quando con gli anni Ottanta gli orientamenti dell’alta sponda dell’Oceano cambiarono, anche il quadro europeo subì profonde modificazioni. Non è questa la sede per ripercorrere le tappe che hanno condotto alla liberalizzazione dei movimenti di capitale, alla globalizzazione dei processi produttivi e al crollo del potere contrattuale dei lavoratori. Vediamo piuttosto come la tesi contenuta nel Manifesto di Ventotene per la quale il superamento delle sovranità statali sarebbe necessario per assicurare la pace, abbia potuto svolgere un ruolo in questo contesto.

Il neoliberismo afferma che la condizione naturale dell’uomo non è tanto quella hobbesiana dell’homo homini lupus, quanto piuttosto quella che spinge il singolo individuo a perseguire il proprio tornaconto individuale. Questa spinta sarebbe riscontrabile in ogni società e in ogni epoca storica, dunque anche in popolazioni selvagge non civilizzate. Questa idea è sempre stata contestata da gran parte degli antropologi, ma poco conta per un’ideologia del tutto disinteressata ai fatti. Negli anni Novanta del secolo scorso, a seguito del crollo del sistema sovietico, si è così formata l’illusione per la quale, poiché la natura umana è caratterizzata dalla tendenza a barattare in funzione dell’utile individuale, dopo un lungo e accidentato percorso tutti i popoli del mondo avrebbero potuto riconoscersi nei principi della democrazia e della libertà economica come declinati nei paesi occidentali, conducendo, nella sostanza, ad una “fine della storia”. Pace e prosperità sotto le insegne dei valori occidentali si sarebbero affermati ovunque.

L’applicazione di questi principi in Europa è stata leggermente diversa. L’Europa, infatti, ha seguito una variante tedesca del neoliberismo, nata negli anni Trenta del Novecento e detta ordoliberalismo, secondo la quale, se è pur vero che l’ordine di mercato corrisponde alla condizione naturale dell’uomo, esso non sorge spontaneamente ma deve essere istituito e protetto. In questa concezione del mercato, dunque, lo Stato non scompare, ma è chiamato a definire un quadro istituzionale e normativo che ne garantisca il funzionamento: lotta contro i monopoli per assicurare la concorrenza; leggi che regolano e difendono la proprietà privata; emissione di moneta affidata ad un’istituzione indipendente; una spesa pubblica minima in grado di assicurare il funzionamento della società attorno all’ordine di mercato. Un sistema economico integrato tra diversi paesi deve inoltre scongiurare la possibilità che i governi nazionali operino per interferire nella concorrenza, riducendo al minimo gli strumenti di politica economica di cui essi dispongono, per recuperarli semmai su scala più ampia nell’interesse comune.

L’ordoliberalismo fu il pensiero dominante nella Germania Occidentale dopo il 1945 ed ha ispirato quell’insieme di istituzioni, regole e divieti che costituiscono l’ossatura dell’Unione Europea. Tra di esse ricordiamo i limiti al disavanzo e al debito pubblico come definiti dal Trattato di Maastricht, il divieto ai governi di sostenere le industrie nazionali, una banca centrale e una moneta unica il cui compito è garantire la stabilità dei prezzi. La stessa fiscalità, sebbene sia rimasta di competenza dei governi nazionali, in un contesto di libero movimento dei capitali è fortemente condizionata: si possono tassare immobili e redditi da lavoro, ma più difficilmente i profitti, i valori e i rendimenti finanziari, che possono volar via verso paradisi fiscali – anche interni all’Unione – dove le condizioni sono più favorevoli.

Questo insieme di regole e divieti costitutivi dell’Unione, associato alla mancanza di una moneta nazionale e ad una fiscalità gravemente distorta, ha ridotto la capacità dei governi di far fronte alla domanda di servizi e di giustizia sociale proveniente dalle proprie popolazioni. Come è drammaticamente emerso in occasione della crisi del debito sovrano europeo del 2010, quest’ordine tecnocratico basato sui principi neoliberali, piuttosto che unire i popoli europei ha avvelenato i loro rapporti.

Nella sostanza l’ordoliberismo, associato alla diffidenza nei confronti dei poteri statali presente nel Manifesto, ha portato all’indebolimento della democrazia, del potere dei governi nazionali e dello Stato sociale, alimentando risentimenti e sfiducia nei confronti del progetto europeo. L’idea che quest’ultimo possa trovare un nuovo impulso per il risorgere del fantasma della guerra ci riporta ad una storia vecchia come ogni conflitto: il nemico esterno più o meno immaginato, o provocato, utilizzato come fattore di coesione interna. Così allo scoppio del conflitto in Ucraina, l’Europa, piuttosto che operare per il ristabilimento della pace, ha soffiato sulla guerra, alimentando i rischi di un altro disastroso conflitto che il superamento degli stati nazionali avrebbero dovuto scongiurare.

Spiace per i sostenitori del papa, come anche per i paladini della globalizzazione, ma né la religione, né la finanza, né le catene globali del valore sono in grado di assicurare la pace tra i popoli, ponendoli invece gli uni contro gli altri e creando fratture che, sebbene non siano geografiche, sono ugualmente profonde. Ci si dovrebbe chiedere invece perché letteratura, poesia, pittura, musica e arte in genere, pur articolandosi assai diversamente sulla base delle storie e delle culture dei popoli, li avvicinino anziché dividerli. La chiave per una ricerca in questa direzione è costituita dalla distinzione tra bisogni ed esigenze.

Le esigenze, cioè il piano all’interno del quale abbiamo appunto lo sviluppo culturale, si affermano non nella contrapposizione e nello scontro, ma nel rapporto, e in particolare nel rapporto col diverso. Il diverso può essere colui che ha raggiunto capacità artistiche più raffinate, o un popolo che presenta tratti culturali lontano dai nostri perché ha seguito differenti sentieri di sviluppo. Sul piano delle esigenze, dunque, è possibile realizzare l’uguaglianza valorizzando la diversità, escludendo violenza e oppressione. Certo anche l’economia, nello scambio e nella divisione del lavoro, può condurre all’arricchimento dei partner del rapporto, ma l’economia capitalistica, in quanto finalizzata alla massimizzazione del profitto, conduce inevitabilmente allo sfruttamento e all’impoverimento di chi dispone di inferiori capacità e strumenti tecnici. In sostanza un’economia governata politicamente può essere uno strumento di avvicinamento tra popoli, ma lasciata alle dinamiche capitalistiche porta allo scontro e forse anche alla guerra.

Oggi l’Europa appare segnata dalla contrapposizione tra un elitismo autoreferenziale, intellettualmente corrotto e lontano dai bisogni dei popoli, e un populismo che propone facili scorciatoie a problemi complessi. Questa contrapposizione può essere fatale. La politica deve trovare nuove fondamenta: abbiamo armi sufficienti a rendere la terra inabitabile, non c’è bisogno di costruirne ancora; abbiamo scienza, mezzi tecnici e potenza economica che se sottratti alla logica capitalistica sarebbero in grado di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti. Non vi è coesione, né funzione geopolitica che possa svolgere l’Europa, senza una idea di sviluppo umano, di uguaglianza e di civilizzazione che superi i dogmi del passato sulla natura umana portata alla violenza, o sul mitico selvaggio barattante volto all’arricchimento personale. È necessario il recupero e il radicale rinnovamento di quei valori del socialismo che hanno caratterizzato gran parte della storia europea.

L’autore: Andrea Ventura, P.h.D. in Politica economica, ha insegnato Economia per le scienze sociali ed Economia del settore pubblico presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Università di Firenze. È autore di numerosi saggi e storico collabora di Left

Foto WC