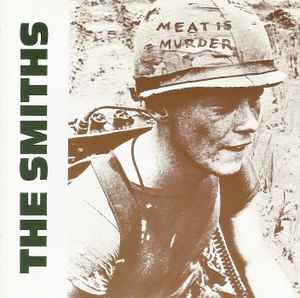

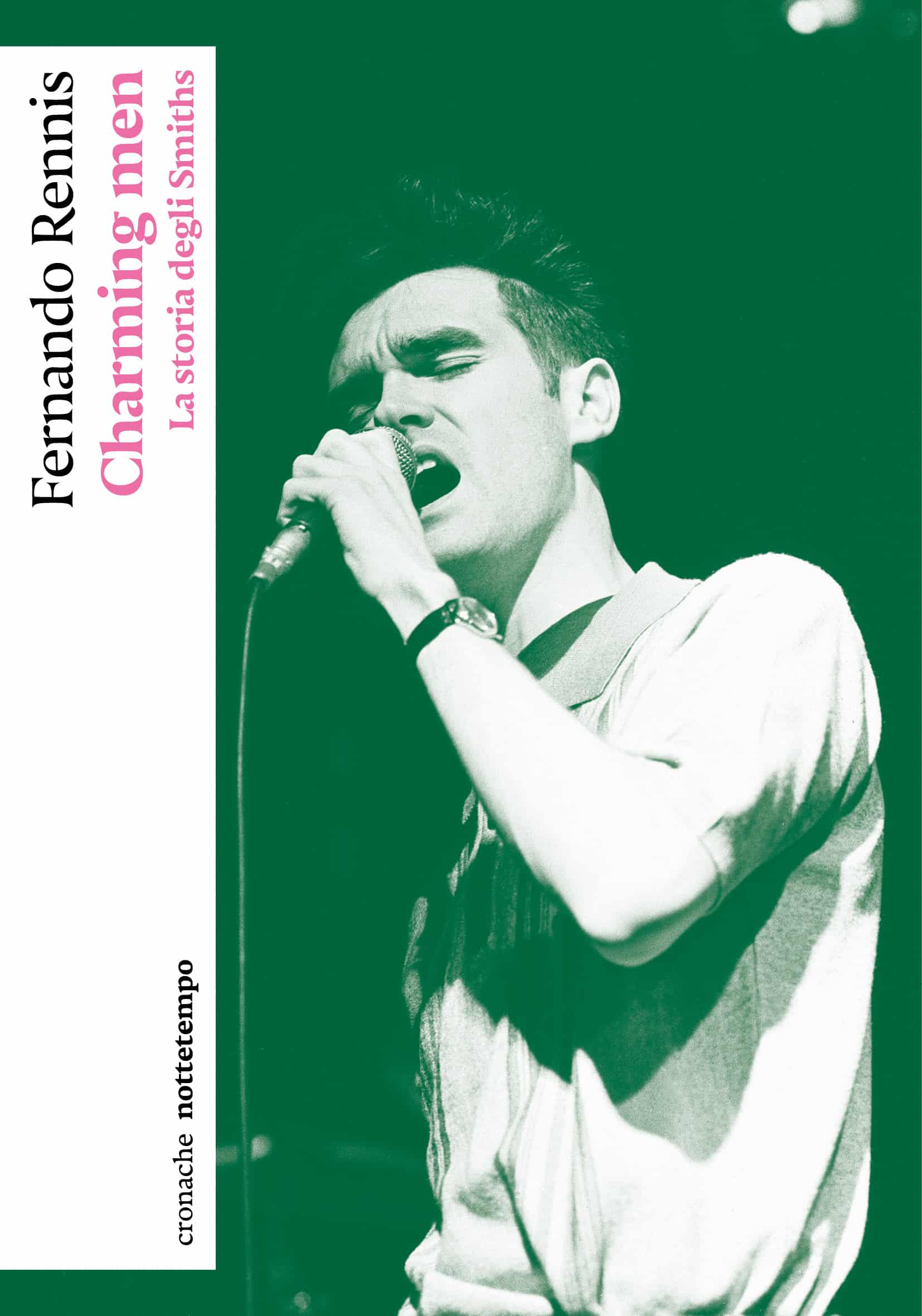

L’11 febbraio 2025 si festeggiano i 40 anni di Meat Is Murder, l’album più smaccatamente politico degli Smiths, a partire dalla copertina, che prende un fotogramma del documentario sul Vietnam In the Year of the Pig e cambia il motto sul casco del soldato: da “Make Love Not War” a “Meat is Murder”. È un album anti-monarchico, contro le istituzioni. Una fotografia della tragica, caustica Inghilterra di metà anni Ottanta. Un disco che arriva al primo posto, contribuendo alla sensibilizzazione sul tema della macellazione animale e della paura nucleare, influenzando un’intera generazione di giovani, ancora più protagonisti della controcultura britannica perché il gruppo si fece portavoce delle loro battaglie, del loro attivismo. Tuffiamoci in quegli anni con il libro di Fernando Rennis, Charming men (Nottetempo)

Ellen Wood è un nome che con molta probabilità non vi dirà nulla. Il 9 dicembre 2010 si trova assieme ad altri studenti a Parliament Square, a fronteggiare la polizia. Stanno protestando contro l’aumento delle tasse universitarie. L’atmosfera è tesa, ci sono scontri, arresti, gli agenti a cavallo. Video e foto testimoniano i tafferugli, ma uno scatto in particolare entrerà nella storia. Verrà accostato come potenza comunicativa a La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix. Sullo sfondo il terso cielo londinese, a destra il Big Ben. Sotto i poliziotti schierati e sui loro scudi si riflette proprio la sagoma di Wood: lei si prende tutto il lato sinistro. Guarda l’altra parte della barricata con aria di sfida. Indossa una maglietta degli Smiths.

Il nome del gruppo era già finito in Parlamento, quando, durante un question time, qualcuno aveva fatto notare che al primo ministro conservatore David Cameron era stato proibito di dirsi un fan degli Smiths dal chitarrista della band sull’allora Twitter. Nel siparietto tra il premier e la parlamentare laburista Kerry McCarthy, erano state menzionate alcune canzoni del quartetto di Manchester, il “gruppo da studenti” per definizione. Ma perché?

Riavvolgiamo il nastro. Siamo negli Ottanta, i coloratissimi anni Ottanta. Il Regno Unito, però, non si è scrollato di dosso il grigiore del decennio precedente. La disoccupazione miete vittime in senso figurato e letterale, sale l’inflazione e dilaga la violenza dentro e fuori gli stadi. I minatori sono in sciopero, ma il drammatico braccio di ferro tra sindacati e governo è destinato a essere perso malamente dai lavoratori. Al numero 10 di Downing Street c’è Margaret Thatcher, paladina del liberismo, nemica dei college d’arte e dei sussidi. A Buckingham Palace una regina che deve affrontare i divorzi dei suoi figli e il gossip attorno a una famiglia tutt’altro che reale; sembra più quella di una soap opera.

I giovani in televisione guardano video di popstar che sorseggiano cocktail a bordo piscina, per strada si imbattono nei rampanti yuppie, a cui interessa fare soldi per condurre una vita agiata. In tavola abbonda la gelatina, nei giornali le pubblicità del primo telefono mobile, del computer. Tecnologia, il successo da raggiungere obbligatoriamente, una forte sessualizzazione dei corpi, artisti che sembrano di plastica. E, poi, la paura della guerra fredda e l’ansia di possibili disastri nucleari, la ricerca disperata di quell’alternativa che per Thatcher, no: non c’è.

Quando gli Smiths fanno la loro comparsa a Top of the Pops con “This Charming Man” nel novembre del 1983 sembra, invece, che un altro mondo sia possibile. Uno in cui si elogia la normalità, dove rispecchiare il proprio essere diversi dai modelli imposti dai mass media. È un mondo pieno di fiori, alla faccia della digitalizzazione dilagante, dove le parole sono importanti. Infatti, con quel brano, gli Smiths mettono in bocca ai giovani del Regno Unito un’espressione vittoriana come “jumped-up pantry boy”.

Sono il cantante Morrissey, il chitarrista Johnny Marr, il bassista Andy Rourke e il batterista Mike Joyce. I primi due, la forza motrice del quartetto, hanno scelto di chiamare il gruppo con un diffusissimo cognome inglese, lo stesso del loro primo album – Smiths, appunto. Nel secondo disco affermano che mangiare carne è un assassinio, nel terzo che la regina è morta e avevano pensato di intitolarlo “Margaret alla ghigliottina”. Ovviamente, si tratta di Thatcher. Quando l’Ira le prepara un attentato, lei scampa miracolosamente alla morte e Morrissey alla stampa si dice contento che l’organizzazione abbia imparato a scegliere i suoi obiettivi, triste perché questa volta erano stati mancati. Forte, certo, sopra le righe, ma perfettamente in linea con i giovani inglesi appartenenti alla controcultura.

Gli Smiths ne sono stati i portavoce, trattando temi come il vegetarianismo, la libertà sessuale. Partecipando alle iniziative dei laburisti, rivendicando un posto per gli emarginati che non volevano fare la fila agli uffici di collocamento per essere costretti a lavorare, incastrati in una vita lontana dai propri desideri. La loro carriera è durata appena cinque anni, cementando il loro mito. Sono diventati il prototipo della musica indipendente – anche se sono stati talmente popolari da piazzare i loro quattro album in studio al secondo e primo posto delle classifiche britanniche – e un esempio di integrità. Nei decenni successivi Morrissey avrebbe tradito questa eredità, dicendosi a favore della Brexit e sostenitore di Nigel Farage, un’ulteriore frattura nel rapporto tra lui e Johnny Marr, il cui deterioramento è stata una delle cause principali della fine del gruppo. Il chitarrista si sarebbe distinto per la coerenza con quel giovane musicista degli anni Ottanta, intervenendo sul dibattito pubblico e resistendo alle sirene di una reunion.

Gli Smiths hanno rappresentato un’alternativa. Lo farebbero anche oggi, dove nuove generazioni subiscono un impatto quasi rimasto intatto negli anni. Perché le loro canzoni non mettono al centro modelli vincenti e inarrivabili, ma personaggi tremendamente normali, loser che non si riconoscono nella rappresentazione mainstream dei giovani. La loro è una lode alla normalità, una lotta al consumismo, un tentativo di combattere le brutture del mondo con un mazzo di gladioli e la poesia, un atto di resistenza estetica e culturale.

Se la commedia romantica del 2009 500 Days of Summer è stata fondamentale nella riscoperta degli Smiths da parte della Gen Z, con l’avvento di Tik Tok i brani del gruppo sono stati perfetti per descrivere il tentativo di affrontare un lungo periodo di crisi economica, sociale, pandemica con un pizzico di amara ironia. Molti giovani preoccupati dall’assenza di lavoro, per esempio, hanno usato nei loro video i versi di “Heaven Knows I’m Miserable Now”: “Stavo cercando un lavoro, poi l’ho trovato e il cielo sa che ora sono infelice”. Allo stesso modo, la capacità del gruppo inglese di sintetizzare fragilità, insicurezza e rabbia nei confronti delle istituzioni, sempre più lontane dai giovani, in piccoli gioielli pop, ha permesso alla Gen Z di riportare all’attenzione la musica degli Smiths.

Ma il fatto che, per esprimere la propria condizione e ridere di questi tempi la gioventù ricorra a una band nata nel 1982 e scioltasi cinque anni dopo, non è il sentore che avremmo bisogno di più gruppi così, in questo nostro difficile presente? Gruppi che non hanno paura di prendere posizione e sono talmente reali da rappresentare un luogo in cui potersi sentire sé stessi? Quando sono stati ospiti di Sanremo nel 1987, gli Smiths venivano presentati da Carlo Massarini come “un gruppo diverso dalla maggior parte delle altre band, che vanno dietro alle frivolezze, che vanno dietro agli atteggiamenti”. In quella occasione, Marr, intervistato per uno speciale, parla di un’Inghilterra che “lotta duro per resistere” e che dovrebbe tornare a essere “democratica e socialista”, meno classista. Spiega anche la motivazione di aver scelto con Morrissey il nome della band: “Era ora che un gruppo si identificasse con la gente normale”. Ecco, sarebbe ora che succedesse di nuovo.

L’autore: Fernando Rennis è critico musicale e scrittore