«Lo sapevate che Bruxelles vuole trasferire l’equivalente di una città di immigrati clandestini in Ungheria?». «Lo sapevate che dall’inizio della crisi immigrazione le molestie delle donne è aumentato notevolmente in Europa?». Queste due frasi fanno bella mostra di sé su cartelli pagati dal governo ungherese, che evidentemente non è neutrale nel referendum sulle politiche migratorie dell’Unione europea a cui i cittadini ungheresi sono chiamati a rispondere il prossimo 2 ottobre. I soldi per pagare i cartelloni, come anche un opuscolo da 18 pagine spedito a 4 milioni e 100mila ungheresi è costato 16 milioni di euro.

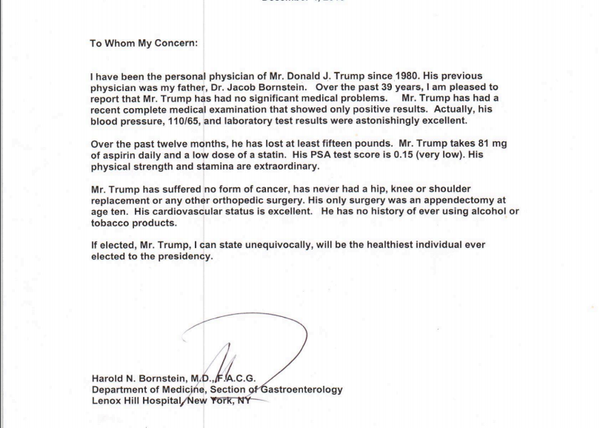

Tra le altre cose, sull’opuscolo leggiamo (qui tradotto in inglese):

Abbiamo il diritto di decidere con chi vogliamo vivere (…) più di 1,5 milioni di immigrati illegali è entrato in Europa. Bruxelles, invece di fermare le migrazioni, prevede l’ulteriore insediamento di decine di migliaia di migranti. Non possiamo permettere che il futuro del nostro Paese per essere deciso da altri. Solo noi ungheresi possiamo decidere con chi vorremmo vivere. A tal fine, il governo ha avviato un referendum contro l’insediamento forzato (di poco più di un migliaio di rifugiati, ndr)

Anno dopo anno, il numero di immigrati illegali cresce. Le élite europee negano il problema e l’Europa non protegge i suoi confini. Bruxelles ritiene che l’immigrazione sia un buon modo per affrontare il declino della popolazione e la carenza di manodopera. L’Ungheria rifiuta questo approccio. L’élite di Bruxelles sostiene che la nuova manodopera sia necessaria. Tuttavia ci sono già 21,4 milioni di disoccupati in cerca di lavoro in Europa. Il numero di immigrati illegali arrivato in Europa: 336.000 nel 2012, 432.000 nel 2013, 627.000 nel 2014, 1,5 milioni nel 2015

L’opuscolo (una pagina qui sopra) parla anche degli attacchi terroristici e, nota bene, parla di immigrati irregolari e non di profughi in fuga dalla guerra destinati a chiedere asilo. Ora, se c’è una certezza, è che i flussi imponenti passati per l’Ungheria nel 2015 coincidevano con l’esodo dei milioni in fuga dalle bombe in Siria. Il libello parla anche di “no go zones” zone delle capitali d’Europa dove è impossibile accedere per via della presenza di immigrati che le rendono pericolose. Da ricordare che persino il quesito referendario sul quale gli ungheresi sono chiamati ad esprimersi è fuorviante: «Siete d’accordo che l’Europa possa decidere di spostare persone non ungheresi in Ungheria senza il parere del Parlamento nazionale?» è una domanda che non vuol dire nulla. L’Ungheria ha l’obbligo, fino a quando aderisce ai trattati internazionali sul diritto d’asilo, ad accogliere persone non ungheresi, a prescindere dall’Europa.

Per questa campagna e per i comportamenti tenuti in questi anni nei confronti dei rifugiati l’Ungheria andrebbe espulsa dall’Unione europea. O almeno così la pensa il ministro degli Esteri lussemburghese Asselborn, che in un’intervista al tedesco Die Welt sostiene che il Paese ha trattato i rifugiati «peggio di animali selvatici – e che – Chiunque, come l’Ungheria, costruisce recinzioni contro profughi di guerra o che viola la libertà di stampa e l’indipendenza della magistratura dovrebbe essere escluso temporaneamente, o se necessario, in maniera permanente dall’Unione europea». Il ministro lussemburghese chiede nuove regole per mettere ai margini un Paese come «l’unico modo per preservare la coesione e i valori dell’Unione europea».

Sono parole forti, ma tutto sommato giuste. L’Europa, presa dalla paura della Brexit e consapevole che il tema dei rifugiati è potenzialmente delicato e politicamente scivoloso – in Gran Bretagna il Sì ha vinto anche sulla retorica anti-immigrazione – fischietta invece di aprire procedure di infrazione, come ad esempio ha fatto con la Polonia.

L’intervista è destinata a provocare una risposta violenta da parte di Budapest e degli altri del gruppo di Visegrad – Polonia, Repubblica ceca, presidente di turno dell’Ue, e Slovacchia – che lavora per far saltare la politica di asilo Ue e utilizza l’esito del referendum britannico per avvalorare la sua tesi che l’Ue è impopolare.

Hanno degli argomenti e ne è conscio Donald Tusk, che in vista del vertice di Bratislava, venerdì prossimo, lavora per cercare di tenere assieme le varie istanze provenienti dall’Unione, con i Paesi dell’est ossessionati dall’immigrazione e dall’eccessivo potere di Bruxelles, la Germania e gli altri nordici attenti all’austerity e tutto sommato favorevoli a riscrivere le norme di libera circolazione delle persone in Europa e i Paesi del Sud che chiedono flessibilità e un cambio di passo della politica economica.

Tra le cose che Tusk proporrà a Bratislava – come rivela politico.eu che ha ottenuto una bozza di documento di discussione – ci sono il sostegno alla frontiera bulgara con la Turchia, gli accordi con i Paesi terzi , guardia costiera, ma anche strumenti per verificare e tracciare gli spostamenti dei cittadini Ue all’interno dei confini. L’idea, insomma, è proprio quella di riqualificare un po’ l’Unione mostrando che è efficace nel fermare le migrazioni. Come se quelle a cui abbiamo assistito nell’ultimo anno e mezzo, quelle che hanno impressionato la società europea, fossero appunto migrazioni e non fuga dalla guerra.

Il problema, con il governo ungherese, così come con quelle parti di società che sono spaventate dall’immigrazione e chiedono risposte brutali sognando un passato in cui tutto andava bene, l’economia correva e non c’era delinquenza (passato che non esiste come ha scritto il vice capo dell’Alto commissariato per i diritti umani Zeid), è che nulla sembra bastare. È normale, le sfide e le difficoltà dell’Europa ci sono eccome e servirebbe inventiva e capacità di rilanciare l’ideale europeo (così chiedono 171 organizzazioni delle società civile che hanno firmato un appello al consiglio chiedendo di rigettare le soluzioni per la crisi europea avanzate dai populisti).

Camminare sul filo, non fare uno scatto, rincorrere un po’ le idee della destra, spiegando che non bisogne esagerare, è quel che si fa da due anni. E in questi due anni, le destre europee hanno ottenuto solo successi. E alzano la testa: c’è il gruppo di Visegrad, c’è la propaganda come quella dell’opuscolo ungherese, ci sono i leader ungherese e polacco che una settimana fa si incontrano e dicono scherzano tra loro: «C’è un detto in Ungheria che, se ti fidi di qualcuno, ci puoi rubare cavalli insieme» ha detto Orban «Ci sono un paio di stalle, e una particolarmente grande di nome l’Unione europea, dove siamo in grado di rubare i cavalli con gli ungheresi» ha risposto Kaczynski. Prima avevano parlato di «puzza di grande capitale a Bruxelles» che vuole «annullare le identità nazionali»:

Sarebbe il caso, come spiega la responsabile per l’Europa di Human Rights Watch Lydia Gall, che la presidenza della Commissione si muovesse, anziché inseguire i leader dell’Europa populista sul loro terreno.

#Hungary‘s anti-refugee campaign:18p disinformation booklet. @eucopresident shld condemn it: https://t.co/fpxrJ7bOZw pic.twitter.com/M8ZqX1ArBb

— Lydia Gall (@LydsG) 13 settembre 2016