ANSA/TWITTER

ANSA/TWITTER

Il colpo di stato è fallito. Nella notte una folla ha circondato i militari “buoni” ad Ankara e Istanbul. In difesa di un presidente eletto, ancorché dispotico e lunatico. Una folla che ha affrontato le armi a mani nude, che è salita sui tank, che ha detto “no, grazie”, il popolo è sovrano e l’esercito non può proteggerlo contro la sua volontà. E ha vinto quella folla. Eppure alle 10 di ieri sera, quando aerei da caccia ed elicotteri hanno preso a sorvolare Ankara, e i ponti sul Bosforo sono stati bloccati dall’esercito spezzando in due Istanbul, quando l’aeroporto Ataturk è stato occupato e la televisione di stato è stata spenta, pochi avrebbero scommesso su di un tale esito. I social media non funzionavano perché i militari golpisti avevano adottato le medesime tecnico di controllo sperimentare da Erdogan. I Media internazionali raccontavano di un presidente in fuga verso la Germania e di Berlino che gli avrebbe negato il permesso di atterrare, i titoli dei nostri giornali davano già per concluso il tempo di Erdogan, ma Erdogan stava parlando alla televisione, alla CNN turca, si stava facendo vedere, usando il sistema Apple di video chiamata, stava chiamando il suo popolo a resistere. Gli Imam nelle moschee -era notte tarda, ma pur sempre venerdì di preghiera invitavano i fedeli musulmani a sollevarsi in difesa del sultano. Così fra mezzanotte e le due lo scenario è cambiato. Il rapporto di forze si è rovesciato.La televisione è stata “liberata”.

754 militari sono stati arrestati, 16 uccisi -la polizia era sempre rimasta dalla parte di Erdogan-, 29 colonnelli e 5 generali sono stati rimossi dall’incarico. «All’interno delle forze armate purtroppo c’era un gruppo di persone che non ha potuto ammettere l’unità della nostra nazione e che si è organizzato in uno stato parallelo», ha detto Halusi Akar, capo delle forze armate turche, sequestrato dai militari ribelli in una base aerea alla periferia di Ankara durante il tentativo di golpe. “Questo Paese ha un governo legittimato dai voti del nostro popolo…se vi azzardate a puntare le stesse armi contro la nazione, dovrete renderne conto” Parole che sembrano promettere una resa dei conti. Perciò ci si chiede: quanti altri reparti, quanti altri alti ufficiali della Turchia e della Nato sapevano del colpo di stato ed erano disposti a sostenerlo? Costoro si rassegneranno, si consegneranno e accetteranno di finire sotto processo? Stanotte, dopo un’ora di black out, di silenzio imbarazzato, le cancellerie occidentali hanno scelto di sostenere il governo legittimo e il presidente eletto: “L’ordine democratico deve essere rispettato”, Lavrov, il russo, ha chiesto “evitare un bagno di sangue”.

Eppure Erdogan aveva fatto di tutto per meritare di essere cacciato. Si era alleato, di fatto con Daesh, vendendo armi al califfo in cambio di petrolio, aveva sbattuto in galera come traditori i giornalisti che avevano documentato tali accordi, aveva rotto la tregua con i curdi, bombardando le postazioni in Iraq e in Siria da cui combattevano Daesh, ma anche spianando villaggi del Kurdistan, aveva fatto abbattere un aereo da caccia russo al confine tra Siria e Turchia, aveva vinto le elezioni due volte -la seconda più chiaramente- ma lasciando che il voto fosse disseminato di attentati e minacce contro il partito curdo che, ciononostante, entrambe le volte aveva superato la soglia del 10% necessaria per entrare in parlamento. Non contento, Erdogan aveva sospeso l’immunità parlamentare mettendo i deputati dell’opposizione sotto il ricatto dell’arresto, aveva fatto entrare un imam a celebrare il rito islamico dentro Hagia Sofia, la basilica bizantina che dal 1935 era stata trasformata in museo e per questo interdetta ai muezzin. Da ultimo il presidente eletto stava facendo marcia indietro su molte cose, senza che fosse chiaro perché e in quali direzioni volesse portare il paese. Aveva inviato una lettera di scuse a Putin per l’abbattimento dell’aereo, aveva riavviato relazioni diplomatiche con Israele e sembrava persino disposto a discutere del dopo Assad con le tribù alavate, sostenute dai russi, e che combattono in Siria i suoi ex alleati sunniti.

Non è più tempo per colpi di stato. Informati in tempo reale, consapevoli di sé, i popoli -che sono poi masse di individui- non sopportano nessun protettore se non quelli che scientemente, sebbene talvolta incautamente, si sono scelti. La democrazia vince in Gran Bretagna, paese che dopo il referendum si separerà davvero dall’Europa e che ha chiamato a guidare il ministero degli esteri il trionfatore del Leave, quel Boris Johnson che aveva parlato di una Germania (e di un’Europa) nazional socialista e definito “infermiera sadica” Hillary Clinton. La democrazia vince a Istanbul, anche se non sappiamo se il potere legittimo, dopo il fallimento del colpo di stato, non scatenerò ugualmente una guerra civile per promuovere un progrom contro i curdi e imporre la sharia, la legge islamica, a un paese in cui l’esercito era stato per un secolo tiranno ma anche garante di una certa laicità. La democrazia rischia di portare Trump alla Casa Bianca, se la sua avversaria democratica continuerà ad apparire troppo vicina all’establishment, cioè ai luoghi dove si decide in modo oscuro e in nome delle elites e non del popolo. La democrazia porterà l’anno prossimo Marine Le Pen al ballottaggio, travolgendo senso e intenzioni della legge maggioritaria e della costituzione voluta da De Gaulle. Il voto democratico ha già portato due fascisti al potere in Ungheria e in Polonia, paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Questa è la contraddizione con cui fare i conti. E la Turchia è l’anello sensibile, la Turchia ha una enorme importanza strategica. Un paese, uno stato, un’esercito -punta di diamante della Nato-, che se finissero in preda al caos potrebbero davvero scatenare una guerra mondiale, stavolta non “a pezzi”. Ma è un illuso chi crede di poter fare a meno del rapporto con le masse, con il giudizio del popolo, con le scelte della maggioranza, giuste o sbagliate che siano. Viva le democrazia. Brindo al fallimento del golpe, anche se temo Erdogan e non escludo che voglia trasformarsi in Sultano.

La politica inglese pensava di essersi disfatta di Boris Johnson. Con la sua ultima conferenza stampa, quella durante la quale aveva rinunciato alla corsa alla leadership del partito, commentatori e analisti avevano tirato un sospiro di sollievo: il “mostro” che avevano contribuito a creare si era autodistrutto. Ma ancora una volta, la sete di potere dell’ex sindaco di Londra ha avuto la meglio e la rinuncia alla premiership gli ha regalato il ruolo di ministro degli esteri nel neo insediato governo di Theresa May.

Boris, licenziato da due quotidiani inglesi per essersi inventato di sana pianta le notizie che scriveva, ha tentato la strada della politica e, sostenuto dai suoi ex-colleghi della carta stampata, è diventato un’icona londinese al pari del Big Ben e i suoi capelli arruffati celebri come i cappelli della regina.

Ma la voglia di mentire non gli è mai passata. Ed è lo stesso ministro degli esteri francese, Jean-Marc Ayrault, che ieri dai microfoni di Europe 1 Radio ha detto quello che mezzo mondo pensa: «È un bugiardo con le spalle al muro. Ha mentito sul referendum e lo farà ancora. Io ho bisogno di avere a che fare con qualcuno di credibile e affidabile, non certo un ministro degli esteri ambiguo e confuso». La sua inclinazione alla menzogna va di pari passo con l’immagine del gaffeur: non ultimo, l’aver definito Barack Obama “mezzo keniano” e l’aver accostato l’idea di Europa di Jean Claude Juncker a quella di Adolf Hitler.

E ieri pomeriggio, per la sua prima uscita pubblica da rappresentante del Regno Unito sulla scena internazionale, Boris è andato proprio al ricevimento del 14 luglio all’ambasciata francese a Londra dove è stato accolto da fischi e insulti. Ad eccezione del Telegraph, giornale di cui Boris è editorialista di punta, molti dei quotidiani inglesi avevano già mandato alle stampe il necrologio dell’ex sindaco, vittima della sua stessa vanità e annegato nel mare delle sue stesse bugie. Ma BoJo è tornato e questa volta sembra determinato nel lasciare un segno indelebile nella diplomazia britannica.

Aggiornato alle 8.30

Scontri ad Ankara, Istanbul e altre città del Paese nella notte, quando il presidente Erdogan è atterrato in città e ha parlato in diretta Tv dichiarando fallito il colpo e promettendo pene severe per i golpisti (in Turchia la pena di morte è stata abolita).

Decine di migliaia di persone, anche militari e polizia hanno risposto all’appello di Erdogan scendendo in strada e circondando i mezzi corazzati e i blindati dell’esercito, a volte sdraiandosi in terra, a volte assaltandoli. Si parla di circa settanta morti e molti feriti. Circa 1500 militari sono stati arrestati. L’HDP, il partito di sinistra e filo curdo, nemico di Erdogan, e altre forze di opposizione, si sono schierate contro il colpo di Stato. Alcune caserme e zone, per certo un jet militare, sono ancora nelle mani dei golpisti.

Il principale nemico di Erdogan, Fethullah Gülen, religioso che ha chiesto asilo negli Usa e accusato dal presidente di essere il regista del colpo militare, ha negato in maniera risoluta ogni addebito già prima del fallimento del putsch: «Il potere si prende vincendo le elezioni, ho sofferto e visto diversi colpi militari nella mia vita, trovo infamante essere accusato di simili tecniche e non ho nulla a che vedere con il golpe» ha detto.

Erdogan ha promesso che il colpo di Stato tentatto porterà alla ripulitura dell’esercito. Le prossime ore diranno se e quanto il tentativo di golpe determinerà una nuova stretta dell’Akp, il partito al potere, sulla società turca o se Erdogan aprirà agli oppositori democratici, avviando una specie di riconciliazione nazionale. La Turchia in questi mesi è stata scossa da una serie di attentati brutali, dalla presenza di due milioni di rifugiati siriani e dalla brutale repressione nelle città curde ritenute basi del Pkk, dove sono stati compiute violenze contro i civili nel quasi silenzio internazionale.

Pezzi dell’esercito sostengono di aver preso il controllo del Paese in Turchia, i ponti che separano la parte europea e asiatica di Istenbul sono chiusi e aerei volano bassi sui cieli di Ankara, dove si segnalano colpi d’arma da fuoco. Spari anche al di fuori del quartier generale della polizia a Istanbul, dove carri armati stazionano fuori dall’aeroporto (chiuso). Elicotteri hanno colpito obbiettivi militari e una rete pubblica radio è stata spenta. Segno di un tentativo serio e ben organizzato.

Il tweet del consolato Usa conferma spari e ponti chiusi

US citizens in #Turkey: US Embassy Ankara confirms shots have been heard in Ankara & both bridges in #Istanbul closed.

— Travel – State Dept (@TravelGov) 15 luglio 2016

Il premier Binali Yildirim ha parlato di «azione illegale» da parte di un «gruppo» militare, sottolineando come non fosse in corso un colpo di Stato. Il governo, ha detto, rimane in carica. Le notizie sono confuse, i media oscurati, i social media chiusi. La polizia sembrerebbe schierata con il potere civile.

La CNN Turchia sostiene che il presidente Erdogan sia «al sicuro». Altre fonti riferisono che il presidente avrebbe lasciato il Paese in aereo. Erdogan ha parlato alla Cnn via Facetime – non rassicurante come strumento per un leader che sostiene di avere il controllo della situazione – dicendo che solo una minoranza dell’esercito è coinvolta. Erdogan potrebbe volare ad Ankara e ha chiesto ai suoi sostenitori di scendere in strada. Fonti diverse sostengono che abbia chiesto asilo in Germania e poi altrove e che questo gli sia stato rifiutato. Si parla anche di passaggio a Teheran e destinazione finale in Qatar. Kerry e Lavrov hanno entrambi fatto inviti alla calma e a evitare spargimenti di sangue.

Una dichiarazione del gruppo golpista letta in televisione recita: «Il potere nel Paese è stato sequestrato nella sua interezza». I golpisti hanno imposto il coprifuoco e si sono definiti, in un comunicato trasmesso dalla radio nazionale, «Consiglio per la pace», dicendo di agire per la democrazia e i diritti umani e annunciando che scriveranno una nuova costituzione a breve.

Gente in strada inneggia a Erdogan

Civilians are in the street against the military takeover. “We are Tayyip’s [Turkish President] soldiers” pic.twitter.com/sunsiLdd1A

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 15 luglio 2016

Yildirim ha detto NTV per telefono:«Fermeremo questo tentativo…Chi si è imbarcato in questa azione illegale pagherà il prezzo più alto», negando che sarebbe in corso un vero colpo di Stato. «C’è un azione illegale da parte di un gruppo all’interno dell’esercito al di fuori della catena di comando», ha detto.

Ci sono voci che il comandante dell’esercito sia ostaggio presso il comando. Dal 1913 il Paese ha conosciuto sei tra colpi di Stato militari e tentativi. Negli ultimi mesi e anni l’Akp, il partito di Erdogan ha aumentato il controllo sul potere giudiziario e dato una violenta stretta alla libertà di stampa ed espressione. È inutile dire che gli equilibri e la politica estera turca hanno un’influenza immane sulla regione e sugli equilibri mondiali in uno scacchiere dove in questi anni sono tornati a confrontarsi gli Stati Uniti e la Russia.

Martedì 5 luglio il tribunale di Verona ha prosciolto Ilaria Capua dalle accuse più infamanti che si possano immaginare per una virologa: associazione a delinquere finalizzata alla diffusione di epidemie. Chiudendo così, felicemente, i tre mesi più intensi nella vita di una donna molto impegnata e molto coraggiosa. Segnata da almeno quattro tappe che sono degne di nota non solo perché costellano la vita di una grande donna di scienza, ma anche perché sono indicative del complesso rapporto che c’è tra questo nostro paese, l’Italia, e, appunto, la scienza.

I tre mesi che Ilaria ha vissuto pericolosamente iniziano lo scorso marzo, quando cade il decimo anniversario di un atto, compiuto dall’allora capo dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha cambiato il modo di lavorare e persino di pensare di un’intera comunità scientifica. Correva, appunto, l’anno 2006 e il mondo era preoccupato per il virus H5N1 – il virus dell’aviaria – che l’Organizzazione Mondiale di Sanità considera potenzialmente in grado di scatenare una pandemia devastante, del tipo, per intenderci, di quella “spagnola” che nel pieno della Prima guerra Mondiale fece molte decine di milioni di morti.

Ilaria Capua, una laurea in medicina veterinaria, è una virologa giovane (è nata nel 1966) ma già affermata. Non solo perché sta trasformando il piccolo Istituto Zooprofilattico delle Venezie in un centro di ricerca di livello internazionale, ma anche perché, grazie alle moderne tecniche del DNA ricombinante, nell’anno 2000 ha messo a punto una strategia, la Differentiating Infected from Vaccinated Animals (DIVA), che consente per la prima volta la vaccinazione contro l’influenza aviaria. Il virus H5N1 allarma anche lei e la spinge a studiare il ceppo presente in alcuni uccelli infetti giunti in Egitto. Ilaria Capua è rapida e sequenzia per intero il virus, individuando e mettendo in fila tutte le basi di cui è costituito il pericoloso agente infettivo.

È prassi, presso l’Organizzazione Mondiale di Sanità, che conoscenze così delicate non siano rese immediatamente pubbliche, ma depositate in una banca dati aperta solo a una dozzina tra i più grandi centri di ricerca del mondo. Ilaria Capua avrebbe modo, con il suo Istituto Zooprofilattico, di entrare nel ristretto gotha della ricerca mondiale in virologia. Ma compie quello che gli appassionati di scacchi chiamano un “salto del cavallo”, infrange regole non scritte ma consolidate, e decide di conferire tutte le informazioni genetiche in suo possesso alla GenBank: una banca dati “open access”: aperta a tutti. Il ragionamento è semplice: una dozzina tra i più grandi esperti di virus al mondo ha buone probabilità di trovare una soluzione al problema H5N1. Ma tutti i virologi del mondo, compresi quella eletta dozzina, hanno una probabilità maggiore. E poiché in gioco ci sono, potenzialmente, decine di milioni di vite umane, un buon ricercatore ha un solo dovere: rinunciare al proprio interesse scientifico e imboccare la via potenzialmente più vantaggiosa per tutti.

È un gesto semplice, persino banale. Ma la storia, anche della scienza, è piena di gesti semplici e persino banali che hanno cambiato il mondo.

Le sciocchezze più colossali – dopo quelle dell’eurodeputata Gardini sul reato di tortura – le ha dette Donald Trump a Bill O’Reilly, il più seguito anchorman di FoxNews, la Tv che ha contribuito non poco a creare la cultura di destra populista che è diventata maggioritaria nel partito repubblicano. A domanda: «Chiederesti al Congresso i poteri di guerra in questa situazione?», The Donald risponde: «Certo che lo farei, questa è una guerra. Se guardi a questa guerra, ti accorgi che arriva da luoghi diversi. Abbiamo a che fare con una guerra contro gente senza uniforme. Ai vecchi tempi avresti avuto soldati in uniforme, sapevi contro chi combattevi. Questa gente…stiamo facendo entrare di tutto nel nostro Paese, non abbiamo idea di chi siano, da dove vengano, chi siano, non hanno carte o documenti e in molti casi Hillary Clinton vuole farne entrare il 550% più di quanti non ne abbia lasciati entrare Obama. E lui ne sta facendo entrare a migliaia».

Trump, insomma, vuole dichiarare guerra ma non sa bene contro chi. Quel che sa per certo è che vuole fare la Terza guerra mondiale e che chiederebbe poteri speciali, senza sapere in che direzione muoversi e, infine, che Hillary vuole fare entrare il 550% in più di terroristi nel Paese. Da dove venga quel 550% non lo sapremo mai, ma sappiamo per certo che a sentire queste parole, come la proposta di vietare ai musulmani l’ingresso negli Stati Uniti, Al Baghdadi e i suoi sodali hanno battuto le mani. Obiettivo dell’Isis è infatti alimentare lo scontro di civiltà, farlo crescere usando il risentimento anti-islamico e ciò he questo, a sua volta genera in Medio Oriente e nelle comunità musulmane del mondo. Ne sanno qualcosa proprio gli americani, che da Guantanamo e Abu Ghraib in poi hanno fornito strumenti di propaganda formidabili ai nemici terroristi.

Ovviamente Trump non è il solo a dichiarare guerre. Marine Le Pen affida la reazione a un comunicato nel quale chiede una «La guerra contro la piaga del fondamentalismo islamico chenon è ancora iniziata, e che è urgente dichiarare». Obbiettivo è «sradicare la piaga dell’integralismo islamico».

Stesso tono, anzi, peggiore, è quello di Geert Wilders, leader del PVV, il partito della libertà olandese. Il suo nemico, da sempre, sono i musulmani e, dunque, anche lui, alimenta l’odio con un tweet che recita: «Questa è una guerra che non finirà fino a quando non chiudiamo i confini all’Islam e non de-islamizzeremo le nostre società».

This is a war.

And it will not stop until we close our borders for Islam and de-Islamize our societies.

No more terror.

No more Islam!— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 luglio 2016

Matteo Salvini, che dopo un passato nel quale voleva lasciare Roma Ladrona, oggi è il campione dei No Euro-NoIslam-prima gli italiani ci spiega che è ora di usare le maniere forti. Contro chi? Contro cosa e in che direzione, naturalmente non lo dice: alimentare paura, seminare un poco di odio sembra essere il punto. Obbiettivo sono i consensi, che alle ultime amministrative non sono arrivati.

Attacco terrorista a #Nizza, decine di morti.

Ormai le preghiere non bastano più, occorrono le maniere forti.— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 luglio 2016

A questa serie di dichiarazioni di guerra aggiungiamo quella di Giorgia Meloni che vuole spazzare via l’Isis e, come in molti avranno visto sui social network, introdurre il reato di integralismo islamico. Non è demagogia priva di senso dal punto di vista giuridico la sua, è proprio che, una volta introdotto il reato, i giudici potranno determinare, sulla base delle loro conoscenze approfondite del Corano, cosa si debba intendere per islamismo moderato e estremismo. Come se il codice penale non fosse pieno di articoli buoni per mandare a processo chi incita all’odio, chi invita a compiere attentati e così via. Come dite? Non è questo che interessa a Meloni, Trump, Salvini e Le Pen? Probabilmente avete ragione.

Al dolore per la Strage di #Nizza si aggiunge rabbia per incapacità governi europei di assicurare #sicurezza. ST pic.twitter.com/2QHKrdrmPv

— Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 15 luglio 2016

Ieri, 14 luglio 2016, l’ennesimo “carnage” probabilmente di matrice terroristica che colpisce la Francia. Dopo Parigi con la redazione di Charlie Hebdo e il Bataclan è la volta di Nizza. Ecco le foto della strage compiuta da un camion lanciato a 80 all’ora lungo la Promenade des Anglais che per due km ha investito chi passeggiava sul lungomare. Qui sotto una gallery che mostra la città francese il giorno dopo la carneficina e le reazioni di solidarietà che si sono subito diffuse in ogni parte del mondo.

Dopo Mali minori (Laterza) , il libro che più ne ha fatto conoscere il talento di scrittore, il cantante e compositore Simone Lenzi continua la sua ricerca lavorando a un saggio sulla forma canzone (dedicato «a tutti quelli che almeno una volta nella vita sono rimasti incantati da una canzone e magari si sono chiesti perché») e con un originale progetto di storytelling in cui autori come Marco Vichi e Marco Mavaldi si passano il timone con scrittori non professionisti per raccontare la Toscana, con uno sguardo nuovo. La novità riguarda il lavoro in collettivo, ma anche la committenza, che in questo caso è pubblica. Sono gli stessi Comuni toscani delle terre del buon vivere (in tutto 279) a farsi “mecenate” e ad accogliere come guest blogger gli autori sul proprio sito.

«Il punto focale del progetto è l’idea che i Comuni toscani si raccontino, come comunità, che trovino qualcosa che sentono il bisogno di raccontare agli altri. Non è una vetrina per scrittori – precisa Simone Lenzi – ma molto più spesso per uomini e donne di buona volontà che si sono messi lì e hanno raccontato qualcosa del posto in cui vivono. Poi abbiamo avuto ospiti di eccezione, scrittori veri che si sono prestati a regalare il loro sguardo su un territorio cui si sentono legati: Marco Malvaldi ha scritto di Pisa, Margaret Mazzantini di San Casciano dei Bagni, Marco Vichi dell’Impruneta (il suo racconto qui di seguito ndr).

Quali consigli daresti a un esordiente che voglia proporre il proprio lavoro per la pubblicazione?

Il primo, forse un po’ maleducato, è quello di chiedersi se davvero non ne può fare a meno. Se davvero quello che ha da dire ha una sua verità letteraria o se è solo una contemplazione dell’ombelico. Si vive benissimo anche senza pubblicare libri.

Il lavoro culturale oggi in Italia viene valutato e pagato sempre meno e c’è anche chi fa lavorare gratis i giovani usando gli stage. Come la vedi?

Se devo dire che ne penso male, lo dico, perché la cosa è un male in sé e nessuno può dubitarne. Ma se ci chiediamo quali siano i motivi veri per cui questo avviene allora la cosa assume contorni un po’ più complessi e sfumati. In generale mi sembra dipenda dal fatto che le nostre parole hanno sempre meno valore, per la sovrabbondanza di mezzi che abbiamo per diffonderle. È il prezzo della democratizzazione assoluta della scrittura. Facebook, per chi lo usa, offre a tutti ogni giorno ribalte e occasioni di confrontarsi con la parola scirtta. È gratis. Non costa nulla scriverci, non costa nulla leggere. E dove tutto non costa nulla, nulla vale niente. Che poi i giovani sui giornali vengano pagati una miseria è semplicemente la realizzazione di questa utopia per cui uno vale uno: quello che scrivi tu; potrebbe scriverlo chiunque, perché mai dovrei pagarti tanto per farlo?

Luciano Bianciardi si rivolterà nella tomba e non solo lui…

Pensa a quanto dovette soffrire il povero Virgilio per le balle augustee che gli era toccato scrivere nell’Eneide. Sapeva che le sue parole erano importanti, che avrebbero costituito un modello pericoloso di rapporto fra intellettuali e potere. In punto di morte chiede che l’Eneide venga distrutta. Ecco, Virgilio non se la passava troppo male economicamente, Mecenate era generoso con gli amici. Ora di Virgilio non ce ne faremmo nulla: conta la massa critica dei troll, le coorti di bufalari. E sono gratis.

Il racconto di Marco Vichi:

Il fuoco dell’Impruneta

Dalla cruda terra alla cupola del mondo, senza scordarsi di condire generosamente

La campagna

Giunse finalmente il giorno in cui la famiglia si trasferì in campagna, a Impruneta, in una grande casa colonica ristrutturata. Il paese era molto carino, con una grande basilica, un alto campanile, e una stella rossa luminosa che la notte brillava nel cielo come una speranza perduta. Arrivarono a metà pomeriggio, con la macchina piena come un uovo. I genitori scaricarono le valigie e si misero a sistemare le stanze. I bambini si lanciarono a perdifiato nei campi alla ricerca di avventura. Erano tre bimbi -due maschi e una femmina – nati e vissuti in città, che in un baleno scoprirono la vastità del cielo. Correndo per la campagna si trovarono davanti un edificio lungo e basso, da cui provenivano delle voci.

La fornace

Si avvicinarono, e passando sotto un arco di pietra entrarono in un ampio spazio pieno di uomini indaffarati e vestiti in modo strano. I bambini furono attratti da uno spettacolo singolare: in una parete di fronte a loro si apriva una vasta porta interamente ostruita con dei mattoni non murati che apparivano incandescenti, o è meglio dire che dalle fessure sprizzava una infuocata luce infernale e un immenso calore “Ehi bambini, cosa ci fate qui?” chiese un tipo con lo sguardo potente, che aveva l’aria del capo. Era vestito con una larga camiciona scura che gli arrivava fino alle ginocchia. “Cos’è quella cosa?” chiese la bimba, la più piccola. “È una fornace” “A che serve?” “A cuocere la terracotta” disse l’uomo, piegandosi sulle ginocchia davanti ai bambini.

La cupola del mondo

“E cosa stai cuocendo?” chiese il bambino più grande. “Sto cuocendo le tegole per coprire la cupola della chiesa più bella del mondo” disse l’uomo, sorridendo. “E quale sarebbe?” chiese il fratellino di mezzo, che non voleva restare indietro. L’uomo si alzò in piedi, e con le mani disegnò lentamente in aria una cupola grandiosa, che ai bambini sembrò di vedere. “La mia cupola… La cupola di Filippo…” mormorò, con un tono solenne e insieme beffardo. I bambini dilatarono gli occhi e dissero insieme Ooooohhh, impressionati soprattutto dallo sguardo folle dell’uomo. In quel momento si avvicinò un ragazzo, con addosso una casacca sporca. “Messer Filippo, mi sa che ci siamo…” borbottò, rispettoso. “Finalmente” disse Filippo. “Venite ad assaggiare, così potete dire se è di vostro gusto.” “Quante ore?” “Quasi undici…” disse il ragazzo. “Il pepe è abbondante?” “Abbondante…” “Bene” disse Filippo, fregandosi le mani. I bambini stavano osservando la scena, cercando di capire di cosa stessero parlando. Alla fine fu la bimba a farsi avanti. “Hai cotto la cupola del mondo?” disse, riassumendo un po’. “Ancora no, ma almeno è pronta la cena” disse Filippo, e tutti scoppiarono a ridere. Anche i bambini si misero a ridere, contagiati da quella ciurma allegra, e un minuto dopo si ritrovarono seduti a un tavolaccio insieme a decine di operai inzaccherati e sudati e con le barbe lunghe, a mangiare in ciotole di legno uno spezzatino ricoperto di salsa Filippo aveva gli occhi luccicanti, e s’incantava spesso a fissare il vuoto…

Portare il terrore ovunque. Se c’è una chiave di lettura per la strage di Nizza, questa va cercata nella strategia del Califfato, nella sua teoria della guerra come strumento per generare il caos, acuire l’odio anti-musulmano in Occidente – e convertire di conseguenza i figli delle seconde generazioni in combattenti – seminare paura tra i nemici. Per guidare un camion contro la folla non servono armi, non c’è polizia che possa seguire la traccia di esplosivi e organizzazione. Bastano un camion e una persona che le sappia guidare. Colpire il 14 luglio è un’ulteriore segnale di come l’Isis sia capace di colpire l’immaginario, utilizzare simboli occidentali.

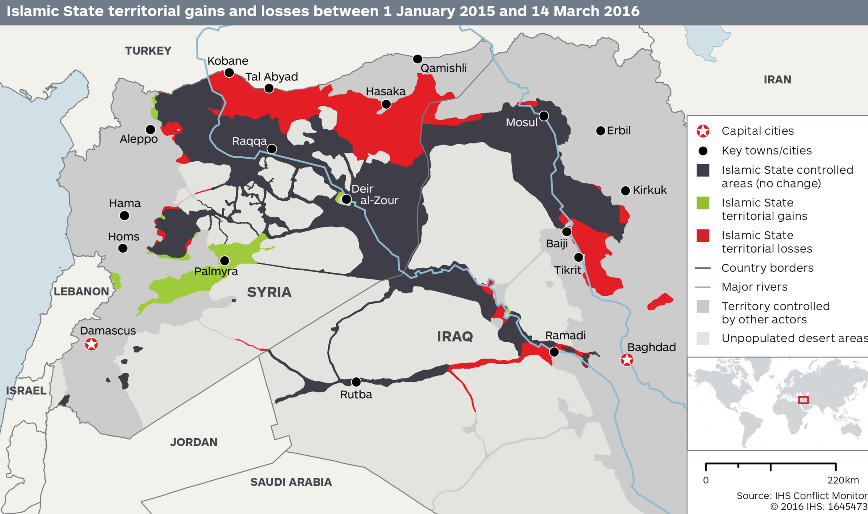

Tutti gli esperti avevano messo in guardia contro la possibilità di una crescita del rischio di attentati causata dalla perdita di terreno nello Stato governato da Al-Baghdadi: le bombe americane e russe, il sostegno finanziario e militare a curdi, esercito iracheno e gruppi di ribelli siriani e all’esercito di Assad hanno seminato altre armi in giro per la regione, ma hanno frammentato geograficamente il Califfato e lo hanno ridotto di dimensioni – come mostra la mappa qui sotto: in rosso le aree perdute. Alcune città sono circondate e i militari americani sostengono che dopo la presa della base aerea di Al-Qayyarah, la riconquista di Mosul sia più vicina.

Accrescere la propria forza in Europa per mostrare di essere vivo e vegeto, colpire le aree sciite con attentati kamikaze – come quello a Baghdad, in Yemen, Libano e Giordania delle scorse settimane – per alimentare gli scontri inter-comunitari sono gli strumenti che Isis sta utilizzando per rispondere alle perdite sul terreno. Isis ha da sempre una strategia globale ed europea, ne abbiamo visto i segnali nei giorni scorsi: Dakha, Baghdad, Orlando, Istanbul e ora Nizza, città originaria dell’attentatore di origine franco-tunisina e luogo in cui operava quello che veniva considerato il più importante reclutatore di combattenti stranieri in partenza per il Califfato o pronti a colpire in casa. Commandos, attentatori kamikaze, lupi solitari reclutati online o persone che si nutrono della propaganda e la sommano al proprio disagio psichico – come è probabilmente il caso della strage nel bar gay di Orlando.

Il presidente francese Francois Hollande, dopo aver rinnovato lo stato di emergenza che doveva finire il 26 luglio, ha detto che i bombardamenti contro le postazioni dell’Isis in Siria e Iraq verranno moltilpicati. Ma serve l’intensificazione della campagna siriana e irachena? In parte, ma tutti spiegano che l’Isis sta cambiando strategia e lo ha anche annunciato. Un modo per giustificare le sconfitte militari, certo, ma anche una strategia di lungo periodo, che precede le sconfitte militari. Come ha detto il direttore della Cia: «Siamo lontani dal poter dire che abbiamo fatto dei veri progressi, è probabile che moltiplicheranno i loro attacchi altrove». Parlando al Council on Foreign Relations Brennan ha detto che colpire in Siria e Iraq è importante perché rende più debole la struttura operativa centrale, ma ha anche ammesso i limiti della lotta al gruppo guidato da Al Baghdadi.

«Isis è molto diverso da al-Qaeda, che al culmine aveva forse un paio di migliaia di operativi contro le decine di migliaia di Isis in Medio Oriente, Africa occidentale, sud-est asiatico e non solo. (…) Isis ha anche un uso molto sofisticato dei sistemi di comunicazione, capace di impedire alle autorità di avere indicazioni su ciò che stanno preparando (…) Il movimento di persone e merci in questo mondo globalizzato può inoltre facilitare quel che l’Isis sta cercando di fare». ha detto Brennan.

Del resto un comunicatore del Califfato, parlando con il Washington Post aveva detto: «Siamo sotto attacco in Iraq e Siria ma siamo stati in grado di espanderci e abbiamo spostato alcuni dei nostri comandi, i media e le risorse economiche in diversi Paesi…Ogni giorno a migliaia vogliono unirsi alle nostre fila, enire a combattere nel Califfato. Noi diciamo loro di rimanere nei loro Paesi e colpire».

L’offensiva del Ramadan è una strategia vera e propria o piuttosto un adattarsi alle condizioni cambiate in seguito all’offensiva contro il Califfato geografico? Difficile a dirsi: c’è chi, come tre eseperti dell’Institue for the Study of War su Foreign Policy che le sconfitte militari siano anche un calcolo, che molti dei territori conquistati siano stati lasciati per riorganizzare le forze e che la strategia è sempre stata globale e non solo legata al Califfato. Altri ritengono che la catena di attentati sia un segnale di debolezza, un tentativo di mostrare forza mentre si sta perdendo la guerra. Tutti ammettono, come ha detto il Segretario di Stato Kerry qualche giorno fa, che l’isis ragiona sul lungo periodo, ha una strategia che guarda lontano mentre chi lo combatte fa un passo alla volta. Se la perdite di terreno genererà la fine del sogno profetico che la propaganda dell’Isis ha venduto online in questi anni è difficile a dirsi. La propaganda di queste settimane ricorda come dopo il disastro nel triangolo sunnita, la riorganizzazione sia stata capace di creare un’entità geografica. E come l’ultimo mese sia stato di grandi successi in tutto il mondo. Certo è che le migliaia di operativi sul terreno, che finiranno col disperdersi in caso di sconfitta militare definitiva, rappresenteranno un’ulteriore enorme problema per i servizi di intelligence. Per batterli, lo sanno tutti, anche i capi delle agenzie di spie, guerra e intelligence non basteranno: serviranno un lungo, lento lavoro culturale, sociale e la capacità di ascoltare. Le urla contro i musulmani, invece, non faranno che creare nuove reclute.

Giovedì 7 luglio, a Dallas, a manifestare contro le violenze della polizia, a gridare Black Lives Matter, “le vite dei neri valgono”, c’erano tante donne e tanti ragazzi armati di video telefono, o in diretta facebook. Come Diamond Reynolds, che aveva avuto i riflessi e la freddezza di filmare la morte del compagno (mentre la figlia stava sul sedile di dietro), ucciso da un poliziotto bianco, il quale poco prima li aveva fermati per via un fanalino rotto: «Gli aveva detto lei di prendere patente e libretto, signore Non mi dica che è morto, non così». E l’America ha sentito.

Ma quella sera in piazza c’erano anche tra “i venti e i trenta manifestanti che sfilavano con fucili da guerra. E li portavano apertamente, con la cinghia a tracolla, sulla schiena”. “In Texas, it was not only legal. It was commonplace”, scrive il New York Times: “In Texas ciò non solo è legale, è ordinario, addirittura d’uso comune”. Quando un cecchino si è messo a sparare, dalla sua postazione in alto sopra un parcheggio, e ha ucciso 5 poliziotti bianchi, si è temuto di avere davanti la scintilla di una guerra civile a sfondo razziale. Neri umiliati e discriminati in quanto neri, che sparano contro la polizia di chi li discrimina. Non era così, non è così.

Dopotutto la borghesia nera sta chiedendo da anni law and order almeno quanto la bianca. Dopo il sermone e i gospel, può capitare di sentire nelle chiese di Harlem uomini e anche donne afroamericani che rintuzzano le lamentele per i troppi ragazzi di colore finiti in carcere: «Imparino a non andare per strada, non seguano bande, rispettino la proprietà». Dopo tutto è stata proprio la borghesia nera, assieme a quella ispanica, a sostenere nelle primarie democratiche la candidata dell’establishment Hillary Clinton.

The Nation, grande settimanale di sinistra, riprende la sigla del Black Lives Matter, movimento nero venuto alla ribalta in questo giorni e il cui leader è stato arrestato per poche ore, e dice in un suo titolo: “Black Lives Still Must Matter, Even After Dallas”, “le vite nere hanno ancora più valore dopo Dallas”. Aggiunge però che «nessuna vita sarà più al sicuro fin quando non faremo i conti con la violenza».

Fare i conti con la violenza vuol dire farli con la libera vendita delle armi. Negli Stati Uniti circolano, secondo un report del Congressional Research Service, 357 milioni di armi da fuoco per una popolazione di 319 milioni di persone. Il famoso secondo emendamento – «A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed» – parlava di “ben organizzate milizie”. Nel 1791 erano i volontari in armi che difendevano i coloni americani dagli imperi inglese e spagnolo, oggi le si potrebbe identificare nell’esercito e nella stessa polizia. Ma la critica liberista allo Stato federale ha voluto presentare quel famoso secondo emendamento come l’affermazione del diritto individuale all’autodifesa armata. Fino alla sentenza del 2012, adottata dalla Suprema Corte con il voto di 4 giudici conservatori e del moderato Kennedy, che ha scolpito nel diritto questa interpretazione, liberista e individualista. Obama ha posto il problema: più in là non ha potuto andare.

Armi a parte, chi ha sparato sui poliziotti, chi sono gli autori delle recenti e delle prossime stragi? Si potrebbe rispondere: schegge estreme di un’anti mondializzazione feroce quanto disperata. A Dallas Micah Johnson, un ragazzo nero che vediamo nelle foto in divisa o col pugno chiuso, ha sparato sui poliziotti bianchi come aveva imparato a sparare in Afghanistan sui talebani. A Orlando Omar Mateen, americano con pulsioni omosessuali, figlio di un afgano simpatizzante Taliban, ha massacrato i frequentatori di una discoteca gay e dedicato la strage al Califfo del sedicente Stato islamico. C’è pure il figlio di Bin Laden, che gli americani armarono perché combattesse l’armata rossa in Afganistan, si fa vivo e minaccia nuove stragi contro l’America che gli ha ucciso il padre. “Nemici pubblici” che disseminano le città di lutti e dolori, ma che alla fine sarebbero un prezzo, certo sgradevole, tuttavia sopportabile da pagare, contenibile con arresti e carcere duro, se fosse tutto lì, se il sistema tenesse e la mondializzazione avesse il vento in poppa.

Non a caso il presidente Obama ha deciso di presentarsi a Dallas con George W. Bush, che è di quelle parti, per dare un segno di unità, ha ricordato i poliziotti uccisi ma anche i neri uccisi, ha provato a dire che no, questa non è una rivolta nera, l’america non ritorna agli anni Sessanta. Eppure non ha torto Trump: «L’America è divisa». Si cerca, prova a dialogare, a riconoscersi sui social e per le strade, ma è divisa.

Ieshia Evans, infermiera di 28 anni, fotografata a Baton Rouge mentre sola, nel suo vestito estivo svolazzante, sfida un cordone di polizia in assetto da combattimento, Diamond che filma e commenta in diretta la morte del boy friend, rappresentano il coraggio e dunque la speranza, ma mostrano al tempo stesso una sfiducia pofonda nelle istituzioni e nella polizia. Dalle quali ci si difende con la rete e facendo rete. Autorganizzandosi. In un certo senso sono le eredi di Tommie Smith e John Carlos, che nel 1968, dopo aver vinto a Città del Messico la gara dei 200 metri, immobili sul podio alzarono al cielo il pugno ricoperto da un guanto, simbolo del Black Panther Party for Self-Defence. E queste giovani donne nere non trovano – come è sempre stato – la solidarietà solo di radical bianchi e intellettuali. Questa volta trovano – anzi sono loro in qualche modo a seguire – i millennial bianchi, in maggioranza bianchi, di Bernie Sanders. Ragazzi bianchi e neri si sentono parte di un’America nuova, che parte da Occupy Wall Street e ha la pretesa di rappresentare il 99% che subisce contro l’1% che decide.

Il razzismo, certo, è un retaggio terribile e imprescindibile – quanto dell’impulso che spinge il poliziotto a sparare non deriva dalla paura atavica dell’uomo nero, secondo gli stereotipi, ribelle, sessualmente indisciplinato, imprevedibile? – ma l’America di oggi è divisa soprattutto dallo spezzarsi della scala sociale e dal restarne due tronconi: uno sta in basso, l’altro in alto. Chi lavora e fatica giù, su chi decide e investe. Chi sta sotto vive nella Rete e usa la Rete come mezzo di autodifesa, chi è in alto controlla i vecchi (e tuttavia potenti) mezzi di comunicazione di massa. Non è solo l’America di sinistra, la sfiducia nelle élite è trasversale. E se le vecchie identità possono essere rievocate da slogan passatisti come “America first” – in fondo la stessa operazione del Brexit: prima gli inglesi! – si tratta tuttavia di una narrazione nostalgica, che rischia di non tenere e non ha molto da dire.

Nel suo The End of White Christian America, Robert Jones ricorda che nel 2008 il 54% degli americani si potevano dire bianchi e cristiani, nel 2015 solo il 45%. E i giovani abbandonano più numerosi le chiese: se il 27% degli over 65 ne frequenta una evangelica, lo stesso vale solo per il 10% dei millennial. Quando nel 2004 Bush vinse le elezioni contro Kerry, l’America bianca e cristiana fu l’arma segreta – 8 milioni di voti in più – con cui il suo guru Karl Rove gli consegnò il primato. Oggi la destra cristiana non riesce ad affezionarsi al suo candidato naturale, che era Ted Cruz; oggi il Tea Party, nocciolo duro iper liberista viene risucchiato dagli slogan anti mondialisti di Trump. E così la convention di Cleveland intronerà un candidato reazionario, imposto al partito a furor di popolo, ma che stenta a trovare finanziamenti tra i ricchi della destra e suscita la diffidenza delle corporation. La convention di Philadelphia consacrerà la prima candidata donna, ma che dovrà indossare un vestito rosso-Sanders per sperare di vincere in novembre, fino a prendere le distanze persino dal Ttip, vero totem delle multinazionali.

L’America si guarda allo specchio. Il sogno si è spezzato. Vecchie ferite non si sono ancora rimarginate e altre se ne aprono: paura del futuro, paura di contare meno, sfiducia nell’establishment. La sbornia neoliberista sta smaltendo i suoi effetti inebrianti e le stragi dei lupi solitari come la violenza della polizia diventano il sintomo di un malessere profondo, da cui si può uscire immaginando una società nuova o, come teme Vauro in questa pagina, con l’urlo di Munch. Pochi sanno che la gran parte delle opere del pittore norvegese sono improntate all’ottimismo. Noi di Left scommettiamo sul futuro.