Nuit Debout non è solo il movimento di protesta contro la “loi travail” che dal 31 marzo sta agitando la Francia. È anche musica, perché un movimento «deve farsi sentire in musica». Così anche a Place de la République a Parigi va in scena l’ultimo caso di musica legata alla rivolta, alle lotte sociali. Di esempi è piena la storia. Da Bella ciao ai canti di lavoro degli schiavi negri, dall’ideale di fraternità della Nona di Beethoven deluso da Napoleone fino all’Internazionale cantata durante la rivoluzione d’ottobre.

Anche Nuit Debout ha la sua musica. È quella dell’orchestra formata da musicisti, professionisti e non, che è nata in rete il 14 aprile. Sono 350 musicisti che dialogano attraverso una piattaforma (qui). A ogni nome corrisponde uno strumento. Democraticamente la rete vota il brano più adatto alle competenze di ogni musicista. Così il 20 aprile è stato eseguita la Sinfonia n.9 di Dvorak detta anche Sinfonia dal nuovo mondo. Ecco come i musicisti dell’Orchestra Debout hanno spiegato la scelta del brano: «Noi abbiamo il diritto e anche il dovere di ribellarci perché vogliamo un mondo nuovo, o semplicemente migliore, in cui la giustizia e la cultura siano alla base della società».

Ma non poteva mancare Bella ciao, in Place de la République. Il 15 maggio scorso, con la musica eseguita da una vera orchestra, i cittadini francesi con il testo in italiano alla mano, hanno cantato lo storico canto della nostra Resistenza che Oltralpe è particolarmente conosciuto anche perché uno dei primi a cantarlo fu un mito della canzone francese, Yves Montand.

Ma non è finita qui. Il 4 giugno è in programma un altro concerto di cui la piattaforma di musicisti sta decidendo il programma. Ognuno, come al solito, può votare e dire la sua nello spazio commenti. Per il momento le proposte sono: una canzone brasiliana «per sostenere la lotta contro il governo Temer», da scegliere tra “Calice” di Cico Buarque, «che è molto poetica e lancia un grido di speranza contro una società oppressiva, corrotta e criminale», oppure “Apesar de voce”, “malore toi”, sempre di Chico Buarque, «un inno contro la dittatura militare in Brasile dal 1964 al 1985». E ancora altre canzoni di cui vengono “raccontati” i contenuti.

Ancora per il 4 giugno: un’altra canzone tra “Paris Mai” che ci riporta al maggio del 68 o “El pueblo unico”, celebre brano cult degli Inti Illimani dei tempi del Cile di Allende soffocato dalla dittatura militare. Ma i musicisti ripropongono di nuovo Dvorak o il primo movimento della Sinfonia n.5 di Beethoven «perché Beethoven era un appassionato di libertà e questo brano è un invito alla rivoluzione!”». E poi «la Sinfonia n. 10 di Shostakovich, perché era russo e ha fatto un sacco di musica antisovietica». Infine, si legge nella piattaforma, una scelta di cori dal Trovatore di Verdi, da Le nozze di Figaro di Mozart. Leggere i commenti sui brani è molto interessante. Per esempio, rispetto al suggerimento di eseguire i Carmina Burana, si fa notare come alcuni musicisti si siano opposti per il passato di Carl Orff che ha lavorato «senza soluzione di continuità anche sotto il regime nazista».

L’orchestra Debout non tollera compromessi: tutto deve essere coerente con il momento storico che è il fatto di ribellarsi a una ingiustizia come è considerata quella della “loti travail”. L’«opposizione deve essere radicale», dicono i musicisti. Non solo scioperi e manifestazioni politiche, il NO in Francia si dice anche con la musica.

Orchestra Nuit Debout: così la protesta diventa musica

Quanti sono i morti sulle rotte dei migranti? 6 al giorno da inizio secolo. La mappa

Sei vite stroncate ogni giorno. Dall’inizio del secolo al 25 maggio 2016, 32.040 persone sono morte attraversando il Mar Mediterraneo. Il consorzio di giornalisti europei The Migrants Files insieme all’agenzia Journalism++ si è «impegnata a raccogliere e analizzare tutti i dati sulla morte delle persone migranti in Europa».

#opSophia the @Armada_esp frigate #ReinaSofia now rescuing these #migrants spotted by #SW3Merlin3 aircraft… pic.twitter.com/TZOngzwF7v

— EUNAVFOR MED OHQ (@EUNAVFORMED_OHQ) 26 maggio 2016

L’ultimo naufragio avviene mentre scriviamo, nel Canale di Sicilia. A 35 miglia dalle coste libiche si è rovesciato l’ennesimo barcone sulle coste libiche. Si temono almeno altri 30 morti. L’ultimo naufragio, fino al prossimo. Intanto, rimane inascoltato ogni appello per l’apertura di Canali umanitari.

Ventimiglia, sindaco e consiglieri Pd autosospesi: «Governo ignora emergenza»

Il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano e gli undici consiglieri Pd della sua maggioranza si sono sospesi dal partito per protesta contro il disinteresse del governo sulla situazione dei migranti nella città di frontiera tra Italia e Francia. L’esecutivo e gli organi centrali e regionali del partito, spiegano gli amministratori locali che si sono autosospesi, non hanno assunto una «posizione a livello politico» dopo che è stato chiuso il centro di accoglienza diventato un importante punto di riferimento per le migliaia di persone dirette Oltralpe.

Questo ha provocato il proliferare di accampamenti improvvisati tra la stazione e i giardini pubblici di Ventimiglia. «Ci troviamo di fronte a un’emergenza di tipo umanitario» ha commentato il sindaco Ioculano, denunciando la «totale assenza» e il «silenzio assoluto» dei livelli superiori del Partito democratico. Il primo cittadino ligure ha spiegato che il ministro dell’Interno Angelino Alfano non ha mentenuto l’impegno, assunto contestualmente alla chiusura del centro d’accoglinza, di far identificare e trasferire i migranti, evitando che di fermino attorno alla stazione di Ventimiglia.

«Non avendo mai avuto nessun riscontro di queste istanze, si è deciso all’unanimità con il sindaco l’autosospensione fino a quando non avremo riscontri chiari di quello che avverrà a Ventimiglia nei prossimi giorni» ha spiegato il segretario locale dei Dem Domenico Casile. «Non esiste una strategia» lamentano i consiglieri autosospesi.

Critiche sono rivolte anche al governatore della Liguria Giovanni Toti, che non è intervenuto e «ha considerato il Piano Alfano una vittoria ma in realtà si tratta di una sconfitta» dal momento che la chiusura del centro si è rivelata inefficace. «Noi non possiamo pensare che laggiù non ci siano delle persone. Affianco a queste persone ci sono anche dei residenti che hanno diritto di vivere bene sotto il profilo igienico sanitario». Un allarme da non sottovalutare, dal momento che si avvicina un’estate che si annuncia torrida.

Una valanga di No per respingere questa “deforma” della Costituzione

Essendo io nata molto e molto tempo fa, praticamente poco dopo la fine delle guerre puniche, tutto ciò che mi riguarda ha precedenti lunghi. Anche la questione del prossimo referendum, che mi impegno perché sia sconfermativo, inizia per me al 15° Congresso ANPI cinque anni fa.

Mi ero iscritta a parlare e mi toccò la parola poco dopo che il Presidente Napolitano dal Quirinale aveva detto che l’Italia avrebbe dovuto partecipare alla spedizione Nato in Libia. Mi pareva una cosa incredibile e decisi di dirlo; sapevo bene che non si può attaccare “leggermente” il Presidente della Repubblica profittando del congresso ANPI, soprattutto quando il Presidente in carica è considerato per la sua storia uomo di sinistra e quindi con molti preamboli prudenziali e quasi vergognandomi, dissi che NON ero d’accordo con ciò che il Presidente consigliava e anzi che non sarei stata d’accordo nemmeno se avesse detto – come io ritenevo fosse giusto – che NON dovevamo andare in Libia, perché non compete al Presidente dirigere la politica nazionale. Applausi, ma nel libro degli atti il pezzo – ovviamente – essendo del tutto fuori tema con il congresso stesso, non c’è.

Da allora sono stata molto attenta alle esternazioni di Giorgio Napolitano e mi accorsi presto che interveniva spesso, tanto da far pensare che stesse facendo una campagna per la Repubblica presidenziale invece che parlamentare. Il che non è un reato, ma deve essere fatto con le procedure previste e non per “costituzione materiale”, come si dice per dire una modifica della Costituzione ripetuta e tacitamente accettata per inerzia, accettando molte piccole modifiche. Non ho bisogno di dire altro, ma potrei fare il seguente ragionamento che dirò ampiamente dopo che avremo respinto con una valanga di NO il pacchetto deformante del Governo.

Intendo aprire subito una campagna per l’abrogazione dell’art.7, quello del Concordato, perché già alla Costituente passò male e con fatica: ora dopo il Concilio Vaticano II non ha proprio più ragion d’essere: l’idea che i cattolici in Italia per fruire di libertà religiosa abbiano bisogno della tutela di uno Stato estero, fa ridere i polli arrosto. E senza Patti Lateranensi, non solo finalmente capiremo perché Gasparri è senatore e potremo correggere un atto di nepotismo (esiste una ragione qualsiasi perché Gasparri sia senatore, se non che deve essere il pronipote del Cardinal Gasparri che firmò per il Vaticano appunto il trattato concordatario?). Dunque senza articolo7 il nostro appoggio a papa Francesco contro la ricchezza della Chiesa diventerà molto più agevole, con vantaggio delle nostre malmesse finanze nazionali.

E i papi, non avendo più potere temporale potranno essere davvero pastori e non – come oggi – sovrani di uno Stato assoluto, come appunto è anche papa Francesco, che sembra alquanto neotemporalista.

Quanto alla campagna di Renzi si deve dire prima di tutto che essa è non corretta dal punto di vista costituzionale: mi ricordo il dibattito che accompagnò la stesura del testo poi approvato dal popolo e delle discussioni, e come la stampa le riportava e come si discuteva di tutto, il popolo seguiva con passione il lavoro della Costituent. Invece questa “deforma” è tutta fatta di gioco parlamentaristico, di voti di fiducia, di dibattito strozzato, di alleanze che cambiano e di giochi poco chiari. Davvero è giusto fermarla, respingerla, recuperare attraverso una campagna che spinga al voto un maggiore spazio di democrazia e di antifascismo.

Questo articolo lo trovi su Left n. 22 in edicola il 28 maggio e in digitale da venerdì

L’involuzione dell’antipolitica. Tutto quello che trovate su Left #22

Uno spettro si aggira per l’Europa. Non temete, non è il comunismo. Purtroppo. Lo chiamano antipolitica ma è solo un alibi dell’establishment, secondo Lucia Annunziata. Per esorcizzare quello che non si sa inglobare. E tuttavia, quando serve, l’establishiment usa l’antipolitica. Lo spiega bene Nadia Urbinati, a proposito di certe assonanze tra Pd e 5 stelle.

La storia di copertina riguarda proprio questo, l’antipolitica, che tutti temono ma cosa sia nessun lo dice. Quella di Pannella, che si imbavagliava, che usava il corpo con i digiuni contro il potere, era antipolitica? Anche se poi Marco tesseva accordi e alleanze, accoglieva profughi e reietti: faceva, eccome, politica. E la fenomenologia dei 5 stelle? Movimento della rivolta senza se e senza ma o partito opportunista che spera di ereditare tutto il potere, magari grazie alle riforme di Renzi e al doppio turno dell’Italicum?

Trovate tutto in Copertina, ma anche in Cultura: con l’intervista a Emilio Gentile, a pagina 44. Poi Left vi racconta un Grand Hotel di Atene, diventato rifugio per migranti. E accende i riflettori sulla Sicilia che si prepara a sostenere gli arrivi dopo che è stata sigillata la rotta dei Balcani. E con le regole nuove deve identificare uomini, donne e bambini per smistarli non si sa verso dove e quando.

Ancora Michela AG Iaccarino, protagonista e testimone, racconta poi la caccia alle streghe nell’Ucraina “democratica”, che considera i giornalisti tutti spie di Putin e compila lugubri liste di proscrizione. A pagina 40.

Scopri cosa c’è sul numero di Left in edicola dal 28 maggio

Referendum, quanto sperare nella rabbia di Bersani

Nella lunghissima corsa verso il referendum di ottobre, ci accompagneranno i dubbi della minoranza dem, gli appelli di Bersani&co alla dirigenza del partito affinché abbassi i toni, non cerchi la rissa quotidiana, non confermi l’intenzione di voler trasformare il quesito da battaglia nel merito a plebiscito sul premier.

Sappiamo già che gli appelli però cadranno nel vuoto, come dimostra l’ultimo carico messo sulla vicenda da Matteo Orfini. Il presidente del partito, con estrema nonchalance, dicendosi impegnato nella campagna elettorale per le amministrative (e dicendo che Boschi e Renzi sbagliano a dire che se dovessero perdere lasceranno la politica), ha distrattamente detto all’Huffington Post che «se vince il No si vota». In barba alle prerogative del presidente della Repubblica, in barba alla possibilità che in parlamento, se Renzi dovesse lasciare, possano sempre crearsi nuovi governi – con questa o altre maggioranze – Orfini ha deciso: se il Pd di Renzi perde il referendum, si sciolgono le camere.

Come si permette @meb di distinguere tra partigiani veri e finti? Chi crede di essere? https://t.co/AFXjbt9y0P

— Pier Luigi Bersani (@pbersani) 22 maggio 2016

Che margini possa avere così la minoranza dem di farsi veramente tentare dal votare no (dopo che in Parlamento ha peraltro votato sì, salvo rarissime eccezioni), è abbastanza chiaro. Solo Walter Tocci e pochi altri, eletti comunque di seconda fila, potrebbero sfilarsi. Bersani sembra più difficile, anche se continua a censurare l’uscita sui partigiani, il continuo ricorso ai padri nobili, persino la strumentalizzazione del programma di Occhetto del 1994, che era in effetti monocameralista ma che come spiega bene Fabio Mussi, poi ministro, «era più equilibrato», meno maggioritario, con più potere al parlamento, e una legge elettorale simile a quella dei sindaci, che elegge il sindaco sì ma non distorce molto la rappresentanza in consiglio rispetto alle preferenze espresse nel primo turno. Dice così, Bersani, ma a palazzo Chigi scommettono che tutto rientrerà e che non servirà, in realtà, neanche fare la legge che dovrebbe normare l’elezione dei senatori, che al momento, nel vuoto, saranno nominati dai colleghi consiglieri regionali. Maria Teresa Meli, giornalista ben informata da palazzo Chigi, racconta di un Renzi tranquillo (di un Renzi, quindi, che vuole apparire tranquillo): «Ho chiesto una moratoria e Roberto Speranza si è candidato alla segreteria, Pier Luigi Bersani ha deciso di attaccarci ogni giorno e così via», gli fa dire, «Che possiamo farci? Sono gli ultimi colpi prima del referendum». Però, aggiunge il Renzi di Meli, «alla fine io credo che la minoranza opterà per il Sì, adesso è chiaro che devono tenere il punto, ma li voglio vedere a dire No, sarebbe come negare l’impostazione riformista del Pd. Dopodiché, chi insiste non verrà cacciato, perché io non ho mai cacciato nessuno. Ma sono convinto che il dissenso dentro il partito sarà molto circoscritto».

Oggi campagna elettorale, in casa PD. Renzi contro i Cinque Stelle. Bersani contro Renzi #ilgiaguaro

— Ernesto Carbone (@ernestocarbone) 24 maggio 2016

«Se cambiano le carte, io mi sento libero», ripete però Bersani, «stufo della demagogia con cui Renzi rischia di spaccare il campo democratico». Ma la demagogia è un tratto quasi caratteriale del premier. E sembra così più vera la dichiarazione di Roberto Speranza: «La sinistra non cerca scuse», dice l’ex capogruppo e probabile candidato al prossimo congresso dem, «non c’è nessuna escalation verso il no. Ma questo clima da scontro di civiltà non aiuta a decidere i tanti che hanno dubbi. Invece di intercettare gli indecisi, sembra che Renzi voglia spingerli verso il no». Gli indecisi, dunque. Non chi la riforma l’ha già votata in aula. Tutto questo, ovviamente, salvo graditissime sorprese.

@pbersani Scusa Bersani ma non lo ha fatto Letta con te segretario del PD? Politicamente non è lo stesso?

— Linda Lanzillotta (@l_lanzillotta) 24 maggio 2016

Obama a Hiroshima, l’eredità mediocre del Nobel per la pace

Due storiche visite in pochi giorni, destinate a riaprire qualche vecchia ferita e a cementare le alleanze degli Stati Uniti in Asia. Una fissazione di politica estera di Obama, che dopo essere stato in Vietnam ed avere posto fine all’embargo della vendita di armi (e fatto il giro del web per la sua cena con la star Tv del cibo Anthony Bourdain), visita il Giappone e il 27 maggio, prima assoluta per un presidente Usa, Hiroshima, città distrutta dalla prima bomba atomica della storia.

La visita ha alto valore simbolico ed è stata annunciata qualche settimana fa da Ben Rhodes, consigliere e “comunicatore” della politica estera di Obama, con un post su Medium. E già in quell’occasione si mettevano le mani avanti: niente scuse ufficiali Usa per aver usato la bomba H. «Nel suo discorso il presidente non tornerà sulla decisione di utilizzare la bomba atomica», scrive Rhodes aggiungendo che il Paese resta fiero degli eroi che hanno combattuto per una giusta causa durante la Seconda Guerra mondiale e che Obama onorerà le vittime civili del conflitto. Stessa cosa ha detto Obama durante un’intervista con la Tv nipponica NHK sostenendo che «in guerra i leader sono chiamati a fare scelte difficili, sono gli storici a doverli giudicare. È una cosa che posso dire dopo sette anni e mezzo nella mia posizione».

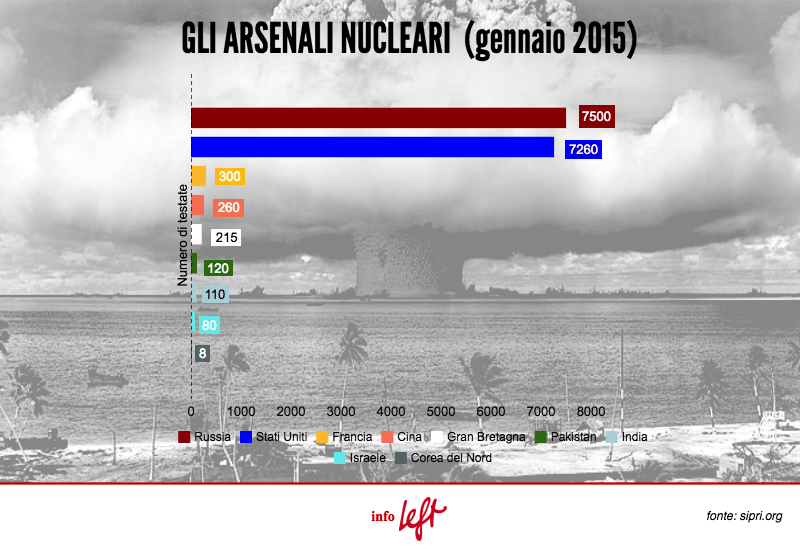

La visita ha un suo significato aggiuntivo: il presidente Usa ha vinto il premio Nobel per la pace molto criticato, soprattutto per l’impegno relativo al disarmo nucleare. A Hiroshima Obama farà un discorso dei suoi, alto e ispirato nel quale ribadirà la necessità di andare verso un mondo senza armi atomiche. Un discorso sensato, ma difficile da applicare se non con passi concreti e il concorso di un partner, la Russia, con il quale in questi ultimi anni non corre proprio buon sangue. Sembrano lontani gli anni in cui si visse un periodo di buon vicinato che portò al nuovo Start, il trattato di non proliferazione firmato assieme a Medvedev a Praga nel 2010, dove l’anno prima il presidente Usa aveva parlato della speranza di un mondo senza atomica, impegnandosi a non sviluppare nuovi sistemi d’arma. E poi il famoso bottone con sopra scritto Reset, regalato dall’allora Segretario di Stato Clinton, al suo collega russo Lavrov. In verità, in questi anni gli Usa hanno rinnovato il proprio arsenale nucleare impegnando una valanga di soldi. L’arsenale viene riammodernato e leggermente ridimensionato – armi più precise, più piccole e meno distruttive – per uno scambio con i repubblicani. Obama, insomma, non ha mantenuto la parola data, deludendo anche diverse figure di primo piano dello staff dei primi anni di presidenza. Certo, nei primi anni Duemila, le atomiche americane erano più del doppio di quanto non siano oggi e nel 1967 erano più di 30mila, ma il dato resta. Così come resta lo sforzo fatto per evitare che l’Iran entrasse a far parte del club dei Paesi atomici. Ci saranno proposte a Hiroshima? Idee? Azioni unilaterali? Improbabile. La visita sarà comunque l’occasione per rimettere il tema del disarmo nucleare al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica mondiale e l’arresto al processo di disarmo non si può imputare solo al presidente Usa.

Quanto alle scuse, in Giappone c’è e ci sarà gran dibattito: il Paese ha digerito la sconfitta ed è divenuto, nonostante le tensioni che da decenni circondano la base militare americana di Hokinawa, un partner strategico di Washington, che, dopo la guerra, ha saputo costruire grandi amicizie con i Paesi sconfitti. Come ha detto a The Guardian il novantenne Tsunai Suboi, un sopravvissuto: «L’America ha la responsabilità di aver sganciato la bomba per prima, ma era solo una questione di tempo… il problema non è il passato ma dove e come lavoriamo assieme per eliminare le armi… l’uso dell’atomica arriva perché qualcosa era andato storto, non in America, ma nel genere umano». Ma c’è anche chi ritiene che senza scuse, o almeno senza riconoscere l’errore e l’orrore di aver sganciato la bomba, la visita sia inutile. I giapponesi pacifisti, che sanno che una parte delle responsabilità per la bomba risiede anche nelle scelte fatte dai loro leader dell’epoca, vorrebbero un atto coraggioso di Obama. Vedremo. Certo è che giapponesi e americani non possono vederla allo stesso modo. E che entrambi i Paesi hanno e mantengono una visione distorta della storia di quegli anni – la maggioranza degli americani ritiene che fu giusto sganciare la bomba, scelta che non aveva veri obbiettivi militari, e le atrocità commesse dai giapponesi sono un tabù in patria e oggetto di scontro perenne con coreani e cinesi. In questo senso, gli unici ad aver fatto i conti con la storia sono i tedeschi.

La visita, come quella in Vietnam, ha sullo sfondo un altro grande tema: la Cina di Xi e dei rapporti non particolarmente fluidi. Obama si è trovato invischiato – ed ha reagito con parecchi sbagli o omissioni – in Medio Oriente, ma fin dal primo giorno del suo mandato è convinto che la sfida degli Usa sia quella di contenere e convivere con la superpotenza economica cinese. Il primo segretario al Commercio della amministrazione del presidente in carica fu Gary Locke, nato in Cina e fluente in mandarino e molte scelte iniziali furono rivolte a quel Paese. Poi l’avvento di Xi e la ricerca del Trattato di commercio nel Pacifico (Ttp), che coinvolge tutta la cintura di Paesi attorno alla Cina, hanno raffreddato il clima.

La scelta di vendere le armi al Vietnam e il rinnovo dell’amicizia con Tokyo, con il premier Abe che è più apertamente nazionalista che in passato (che ha proposto di riformare la costituzione pacifista), sono tutte forme di contenimento della Cina che anche gli amici asiatici vedono di buon occhio: a loro fa più spavento, forse, essere il cortile di casa di Pechino, come ai brasiliani o ad altri latinoamericani fa più piacere avere a che fare con i cinesi che non con gli americani.

Ancora armi vendute all’Egitto: l’Italia non è la sola. La denuncia di Amnesty

L’Italia ha violato la sospensione dei trasferimenti di armi all’Egitto decisa dall’Unione Europea. Amnesty International denuncia che il nostro Paese non ha rispettato la decisione presa nell’estate del 2013 dopo il Massacro di Rabaa, perpetrato dal governo militare di Al-Sisi – appena insediatosi dopo un colpo di Stato – contro alcuni manifestanti vicini ai Fratelli musulmani, che protestavano contro la deposizione dell’allora Presidente Mohamed Morsi. Il bilancio della repressione fu pesantissimo: tra i 600 e i 700 morti e oltre 2.000 feriti.

Sono 12 su 28 i Paesi membri che hanno inviato, direttamente o tramite intermediazione, armamenti in Egitto sfidando i divieti imposti dalle istituzioni comunitarie. Oltre all’Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Polonia, Cipro, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Slovacchia, Ungheria e Romania. Nel solo 2014 gli Stati dell’Ue hanno esportato forniture militari all’Egitto (piccole armi, munizioni, veicoli blindati, armi pesanti, elicotteri) per un valore totale di 6 miliardi di euro. Sono all’incirca 290 le autorizzazioni all’esportazione e inoltre alcune aziende europee avrebbero inviato all’Egitto tecnologia sofisticata per svolgere attività di sorveglianza.

Secondo il diciasettesimo rapporto annuale dell’Ue l’Italia nel solo 2014 ha esportato verso l’Egitto armi per un valore totale di 33,9 milioni di euro. Nel 2015 invece la cifra è scesa a 4 milioni. Inoltre secondo Privacy International, l’azienda milanese Hacking Team, leader nel settore dell’information technology, ha fornito ai servizi segreti egiziani avanzate tecnologie di sorveglianza. La società aveva ottenuto nell’aprile 2015 l’appalto per la commercializzazione del sistema «Galileo», che consente di monitorare a distanza i dati contenuti all’interno di smartphone e computer. Lo scorso marzo il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritirato l’autorizzazione alla società ben due anni prima della scadenza fissata, a causa delle «mutate condizioni politiche» dell’Egitto, in riferimento sopratutto al recente caso di omicidio del ricercatore Giulio Regeni.

Non solo l’Italia. Tra gli stati più «attivi» nel commercio di armi con l’Egitto figurano in primis la Francia, che nel 2014 ha emesso autorizzazioni per il valore di 100 milioni di euro riguardanti «bombe siluri, missili, e altri ordigni esplosivi», seguita da Bulgaria (51 milioni di euro) e Repubblica Ceca (20 milioni di euro).

Dopo la caduta del presidente Morsi, nel luglio del 2013, il ricorso all’uso eccessivo della forza è divenuto il modus operandi delle autorità egiziane, sostiene Amnesty. Che ha denunciato arresti arbitrari di massa, processi sommari, maltrattamenti e torture inflitte dalla Polizia e dall’Esercito ai detenuti. L’episodio più grave avvenne il 29 gennaio del 2015: in occasione dell’anniversario della caduta dell’ex Presidente Hosni Mu-Barak l’esercito represse un corteo formatosi spontaneamente, uccidendo 27 persone, tra cui Shaimaa al-Sabbagh, attivista del partito di sinistra Alleanza popolare socialista. Le immagini dell’uccisione della giovane donna, madre di un bambino di 5 anni, hanno fatto commuovere il mondo intero.

Inoltre una legge del 2013 (conosciuta anche come Legge anti-proteste) ha di fatto limitato gli spazi di protesta e affidato ampi margini di manovra alle forze di sicurezza. Lo scorso febbraio la legge è stata in parte «violata» da un corteo di medici che chiedevano giustizia per due colleghi picchiati dalla polizia per essersi rifiutati di redigere un referto falso.

«Quasi dopo tre anni il massacro che spinse l’Ue a sospendere i trasferimenti di armi all’Egitto, la situazione dei diritti umani è peggiorata» ha sostenuto Magdalena Mughrabi, responsabile del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International. «Gli stati membri dell’Unione europea che trasferiscono armi ed equipaggiamento di polizia alle forze egiziane, responsabili di sparizioni forzate, torture e arresti arbitrari di massa, rischiano di rendersi complici di queste gravi violazioni dei diritti umani», ha concluso Mughrabi.