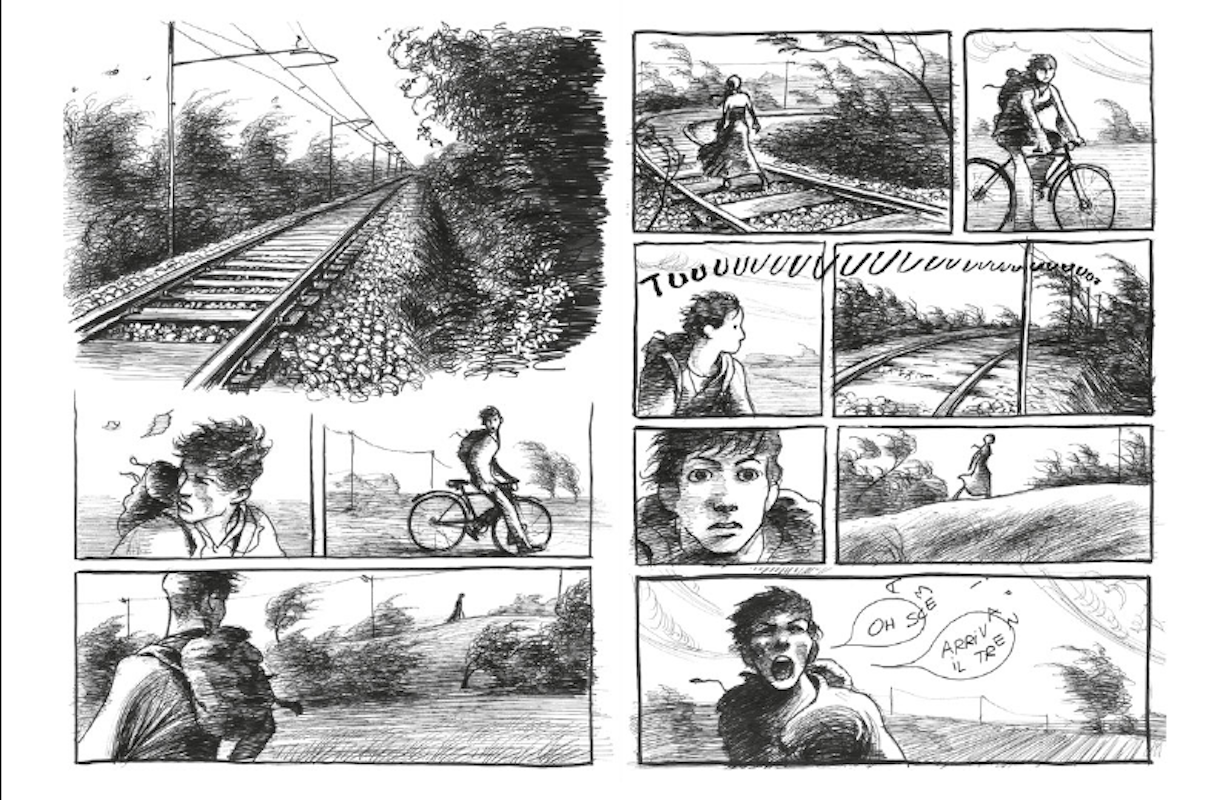

Un gruppo di amici cresce insieme in una periferia che è quasi campagna. Al tecnico industriale si susseguono brutti voti e bocciature. La vita è fuori: tra bar, giri in macchina, scazzottate e “mischioni” di alcol e droghe leggere. Davide Reviati ambienta in un luogo indefinito tra Ravenna e Parma, le sue due città, il romanzo a fumetti Sputa tre volte, arrivato a sei anni di distanza – «gli ultimi due di full immersion», ci racconta – da un’altra opera che ha riscosso molti consensi: Morti di sonno. Stavolta al centro della narrazione c’è l’adolescenza, con i suoi sogni e le inquietudini. «Mentre disegnavo mi è venuto da pensare che stavo raccontando quel tassello che in Morti di sonno mancava. Lì c’era una cesura tra l’infanzia e l’età adulta che inconsciamente ho colmato qui, raccontando la prima giovinezza». Un racconto che sa di vita vissuta: Guido, il personaggio narrante, si dedica alla pittura e al disegno dopo un «36 e due figure» alla maturità, proprio come Reviati. Ma che ha l’ambizione di restituire una storia universale, di andare «al di là del luogo e del tempo» pur descrivendo il quotidiano. «Il tentativo non è quello di raccontare la verità storica – spiega -, legata ai fatti per come si sono svolti, ma di cercare l’autenticità della storia. Se qualcuno mi chiede se i fatti sono realmente accaduti gli dico di no, ma se mi chiede se è tutto vero gli dico di sì». Una verosimiglianza sostenuta, paradossalmente, dall’inserto di numerose scene fantastiche, spesso legate ai sogni del protagonista. Uno sfogo all’interiorità, alle paure e alle aspirazioni dei personaggi, reso magnificamente dalle tavole. Basta guardare quelle in cui Guido, dopo aver fumato e bevuto, vomita un intero stormo di uccelli neri o, più avanti, a quelle in cui sfrecciando in bici trasforma i pensieri in volatili che gli cingono la testa. Allo stesso modo, nel racconto neorealista delle bravate e degli incontri-scontri con gli Stancic – gli zingari accampati accanto a un vecchio casolare nelle campagne frequentate dai ragazzi -, entrano “eroi a cavallo” come John Wayne. «Era il mito di quelli che, come me, sono cresciuti con i film western» spiega il disegnatore. «È un personaggio forte, non per forza acuto, anzi. Però la sua non è un’ottusità cattiva: è quello zio che non ti inquieta perché ha un cuore e non è giudicante. Nell’immaginario di un ragazzino fa da contraltare alla figura paterna». Il padre del protagonista (qui, riconosce l’autore, il tratto è autobiografico), ma anche quello adottivo del suo amico Grisù, sono infatti figure severe, quasi arcaiche, che pur comparendo più volte nelle tavole si caratterizzano per la loro assenza, per il vuoto che lasciano nelle vite dei figli.

In questa autobiografia «molto romanzata» trova spazio anche la riflessione sul rapporto con il diverso, con l’estraneo. È l’incontro con una giovane zingara “fuori di testa”, Loretta, l’unica figlia femmina degli Stancic, ad aprire uno squarcio nella narrazione. «Questa persona mi era rimasta in testa fin da quando ero molto giovane», spiega il fumettista. Traendo spunto dalla sua storia, Sputa tre volte racconta da una parte i «selvaggi ladri e senza dio incapaci all’adattamento sociale» e dall’altra il Porrajmos e la follia della persecuzione nazista. «Ho sentito l’urgenza di introdurre nella narrazione alcune informazioni storiche, per inquadrare quelle persone nell’alveo delle generazioni che le hanno precedute. So che mi sono esposto al rischio di alterare il ritmo del racconto, o di far pendere il libro dalla parte degli zingari, ma non potevo non farlo» dice. «La questione del Porrajmos, dell’Olocausto dei rom, non è così conosciuta come credevo. Mi interessava molto far entrare in una storia a fumetti il racconto dei lager italiani, perché arrivasse a chi non sa». […]

Questo articolo continua sul n. 10 di Left in edicola dal 5 marzo