Nelle ultime settimane le milizie di Daesh, il sedicente Stato Islamico (Is), hanno rivendicato la responsabilità per una serie di attacchi terroristici che hanno colpito l’Egitto, il Libano, la Francia, la Tunisia e i russi. In risposta Francia, Russia e Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi aerei con il fine di colpire e annientare le postazioni di Is in Siria. Ma l’allargamento del conflitto Siriano a una dimensione internazionale presenta alti costi e rischi per tutti. La criticità della situazione si è resa ancora più evidente dopo che martedì 24 novembre due F-16 turchi hanno abbattutto un jet Russo, impegnato sul fronte siriano al fianco di Assad e contro i ribelli supportati dal governo di Erdogan, reo di aver sconfinato per 17 secondi nello spazio aereo nazionale turco e di non aver eseguito i ripetuti avvertimenti di Ankara che intimavano i piloti russi di allontanarsi e ritornare entro i confini siriani. In Siria si stanno intrecciando in un groviglio internazionale sempre più intricato i destini di Occidente e Oriente. Da un lato riemerge la rivalità Usa/Russia con Putin che vuole rinsaldare a tutti i costi il suo ruolo politico militare, dall’altro la rivolta interna alla Siria (dove il governo di Assad si oppone ai ribelli che vogliono rovesciarlo e la Turchia che supportandoli cerca di aumentare il suo peso nell’area medio-orientale) mentre sullo sfondo Daesh avanza alla conquista di porzioni sempre maggiori del territorio.

In un lungo Q&A Noah Bonsey, analista del Gruppo di Crisi sulla Siria, fornisce un quadro più chiaro sulla situazione militare che sembra delinearsi e sulle dinamiche politiche in gioco soprattutto dopo la road map stabilita con il processo di Vienna, il cui ultimo incontro è stato il 14 novembre, il giorno seguente agli attentati di Parigi. Ecco le domande e le risposte salienti per capire cosa sta succedendo e cosa manca per trovare un accordo sulla Siria.

Qual è l’impatto a lungo termine delle sempre più frequenti campagne di bombardamenti aerei contro le posizioni dello Stato Islamico in Siria?

Ancora non si può definire con precisione che tipo di conseguenze ci saranno e qual è l’impatto, ma sicuramente ormai sappiamo che Is è un’organizzazione che ha imparato a adattarsi ai bombardamenti. Controllano un territorio abbastanza vasto, parte della Siria e gran parte dell’Iraq e quindi hanno la possibilità di spostare equipaggiamenti e uomini attraverso tutto il loro territorio. Inoltre possono utilizzare degli scudi umani per proteggersi e ricollocare i loro miliziani facilmente in aree abitate da civili. In questo modo i bombardamenti in qualche modo risultano quasi vantaggiosi perché causando morti civili alimentano l’odio e favoriscono il reclutamento nelle file di Daesh.

La possibilità che gli attacchi aerei riescano a dare una svolta alla situazione è davvero limitata. Questo vale sia per i bombardamenti aerei effettuati dagli occidentali contro il regime di Assad, sia per quelli dei russi contro i ribelli, sia per quelli di entrambi rivolti contro Isis. Se gli attacchi aerei fossero la strategia giusta per mettere fine al conflitto siriano, il governo di Assad avrebbe già dichiarato vittoria molto tempo fa visto che il regime ha bombardato per anni e senza sosta l’opposizione armata siriana. Per i Paesi Occidentali (come è accaduto dopo la strage di Parigi per la Francia) ha senso più per una questione emotiva e psicologica. Ma dal punto di vista tattico ha poche possibilità di risultare davvero efficcace se non supportata da un piano coerente che affronti il conflitto siriano nel suo complesso.

Gli attentati di Parigi del 13 novembre sono il segno di una svolta nella strategia che finora era stata attuata da Daesh?

Sicuramente Parigi è una prima volta. Nel senso che è la prima volta in cui un attentato come questo progettato da Is riesce a essere messo in atto. Questo non significa quindi che non ci abbiano già provato in precedenza ma con esiti negativi. A ben guardare infatti le minacce che Isis fa all’Occidente sono oggetto di propaganda da ormai più di un anno. E anche se Isis ha passato gli ultimi anni concentrato a consolidare la sua espansione in Siria e in Iraq, sembra che questi attacchi al lontano mondo Occidentale servano per espandere e consolidare ulteriormente il loro dominio sui territori orientali come Siria e Iraq appunto, visto che i Paesi Occidentali spesso finanziano i nemici dello Stato Islamico per frenarne l’avanzata.

La risoluzione 2249 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottata il 20 novembre stabilisce che lo Stato Islamico «un’enorme minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale» e invita gli Stati membri a prendere «tutte le misure necessarie» per prevenire e sopprimere gli atti di terrorismo. Che effetti avrà sulla politica internazionale?

Per lo più la risoluzione del 20 novembre fa eco ad altre risoluzioni che già in passato condannavano lo Stato Islamico e lo definivano una concreta minaccia. È un modo con cui le Nazioni Unite hanno voluto mostrare solidarietà alle vittime degli attentati orditi da Daesh a Parigi, ma anche in Libano, in Egitto e in Turchia. E sì dice che bisogna «eradicare Is dai territori in cui si è insediato (Siria e Iraq)» ma non definisce in alcun modo come. Questo perché la risoluzione mostra il disaccordo che c’è fra i membri del Consiglio, in particolare sul ruolo che il regime del presidente siriano Assad dovrebbe giocare all’interno di questa lotta al terrorismo.

Sul piano del linguaggio il documento mostra ancora di più la sua ambiguità, perché pur non essendo adottata secondo i termini (Capitolo VII) per cui è autorizzato l’uso delle forza, ma allo stesso tempo dichiara «tutte le misure necessarie», espressione usata in genere solo per le risoluzioni del Capitolo VII che quindi prevedono l’uso della forza. Almeno per ora quindi, la risoluzione di per sé non sembra segnare un radicale cambiamento nell’approccio del Consiglio o mostrare di aver raggiunto un nuovo accordo fra i membri su come affrontare Is in Siria e in Iraq.

Quali sono le reali prospettive di risoluzione del conflitto siriano che possono emergere grazie ai negoziati di Vienna o altri mezzi?

Il processo di Vienna, iniziato nel mese di ottobre e finora concretizzatosi in due incontri, rischia di essere minato dai disaccordi su come gestire e realizzare una transizione politica in Siria. Come il processo fallito a Ginevra 2014, anche Vienna si basa su un consenso molto fragile stretto i vari Stati sostenitori delle parti in campo. E, in particolare su un accordo molto fragile fra Stati Uniti e Russia (impegnati su fronti opposti, visto che i Russi sostengono il regime di Assad e gli Stati Uniti invece ne preferirebbero la destituzione). Il consenso raggiunto, dunque, non comprende la questione politica principale in Siria: il dopo Assad. Questo punto si presenta quindi come un vuoto attorno al quale sarà molto difficile costruire un processo politico effettivamente attuabile. La guerra in Siria si sta sempre più trasformando in una guerra di logoramento. E anche se Stati Uniti e Russia raggiungessero un accordo, questo non significa che lo stesso potrebbe essere trasferito anche a Arabia Saudita, Qatar e Turchia – contrari al regime in SIria – e l’Iran, che invece resta un fermo sostentitore del governo sciita di Assad. Un altro elemento mancante in questo processo è la presenza di qualcuno in grado di rappresentare una concreta opposizione sul territorio siriano. I gruppi salafiti-jihadista, come IS o Jabhat al-Nusra rifiutano ogni percorso politico per risolvere il conflitto e quindi non possono essere considerati una valida alternativa al regime. Esistono però una serie di fazioni di opposizione armata, anche a guida islamica, che esprimono l’impegno per realizzare un futuro pluralistico siriano, sono interessati a impegnarsi in un processo politico e godono di un significativo potere sul territorio. Il loro peso e i loro interessi attualmente non si riflettono in nessun organo politico dell’opposizione. Questa è una lacuna critica, perché giungere a una soluzione politica praticabile richiede una coalizione di opposizione capace di negoziare in maniera credibile un accordo, metterlo in atto sul territorio e proteggendolo dalle incursioni degli jihadisti. L’opposizione siriana e i suoi sostenitori statali dovrebbero accelerare i loro sforzi per affrontare questo problema e organizzare strumenti coerenti rappresentanza – senza questo i negoziati non possono portare a molto. Il prossimo vertice che si terrà in Arabia Saudita (Paese che supporta l’opposizione) offre, in questo senso, una nuova opportunità per affrontare la questione.

[social_link type=”twitter” url=”http://twitter.com/GioGolightly” target=”” ][/social_link] @GioGolightly

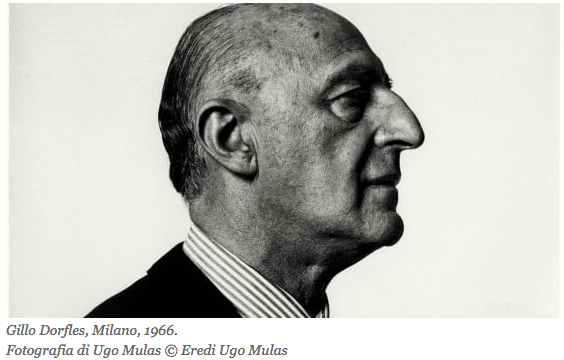

Può vantarsi di aver conosciuto Italo Svevo e di essere stato amico di Lucio Fontana. Come racconta nel libro intervista volume “Gillo Dorfles. Gli artisti che ho incontrato” curato da Luigi Sansone, e appena pubblicato da Skira editore.

Può vantarsi di aver conosciuto Italo Svevo e di essere stato amico di Lucio Fontana. Come racconta nel libro intervista volume “Gillo Dorfles. Gli artisti che ho incontrato” curato da Luigi Sansone, e appena pubblicato da Skira editore.