Dentro il Turco Meccanico un’ora di lavoro è pagata in media dagli 1 ai 5 dollari. La maggior parte dei Turkers – il nome dato ai partecipanti al sistema – completa dai 20 ai 100 Hit a settimana, per un salario pari a 20 dollari ogni sette giorni. Altri svolgono svariate migliaia di Hit, ottenendo nei casi migliori fino a 1.000 dollari al mese. Hit è l’acronimo di Human intelligence task, “un compito univoco e indipendente” la cui caratteristica fondamentale è quella di richiedere necessariamente l’intelligenza umana. Si tratta solitamente di compiti molto semplici e ripetitivi, come quello di identificare determinati oggetti in foto, organizzare dati, trascrivere registrazioni, partecipare a questionari, lasciare commenti in un linguaggio convincente: lavori che i computer ancora non svolgono più efficacemente delle persone.

Chiunque può partecipare al Turco Meccanico, e sulla piattaforma è possibile offrire e comprare servizi di questo genere, con almeno 300mila annunci attivi. Una volta scelto ed effettuato un determinato Hit, il lavoratore invia la sua risposta all’annuncio e ottiene il pagamento, meno una commissione del 10 per cento, ovviamente, trattenuta da Amazon – il colosso del commercio elettronico, con 74 miliardi di fatturato nel 2013, che possiede e sviluppa la piattaforma virtuale su cui avvengono le transazioni. In inglese, si chiama Mechanical Turk. «Tipicamente, per svolgere questo tipo di compiti le aziende assumono un numero molto ampio di lavoratori con contratti temporanei: un processo che fa perdere tempo, è costoso, e difficile da scalare oltre certe soglie», si ammette candidamente sul sito, che di conseguenza si propone per «offrire alle imprese accesso a una forza lavoro scalabile su richiesta ed eterogenea, e ai lavoratori una selezione di migliaia di compiti da completare quando gli è più comodo ».

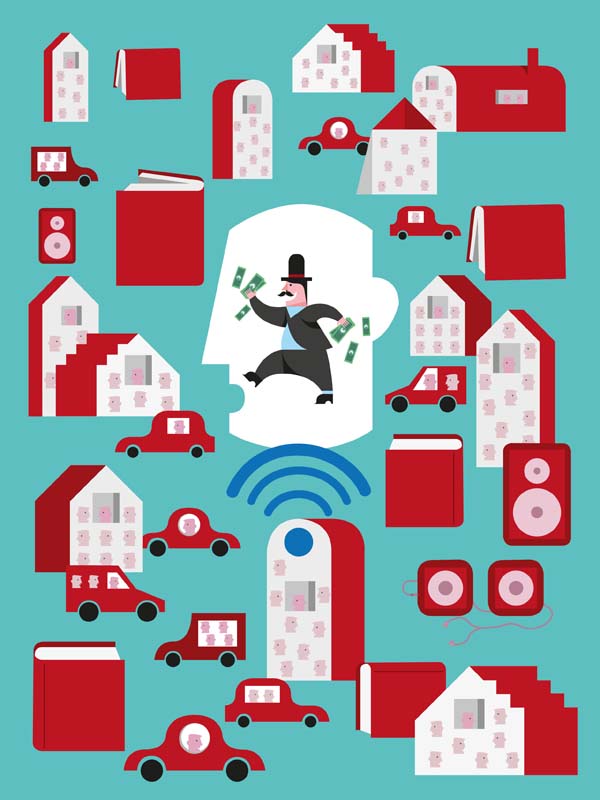

Quello appena descritto è un tipo particolare, e innovativo, di outsourcing. Perché non si svolge attraverso un rapporto diretto tra chi offre e chi acquista il servizio, ma nel completo anonimato del peer to peer, permesso dalle tecnologie digitali. Il nome, Turco Meccanico, si richiama proprio a questa idea, poiché si ispira alla creazione dell’inventore austro-ungarico di fine Settecento Wolfgang von Kempel: una macchina automatica in grado di giocare a scacchi, un robot imbattile che per quasi 84 anni stupì le corti europee e le Americhe – finché si scoprì che, in realtà, la macchina era congeniata in modo da permettere a maestri degli scacchi di nascondervici dentro, dando solo l’illusione di essere in grado di giocare autonomamente. E nascosti dentro il nuovo Turco dell’epoca digitale ogni giorno almeno 500mila lavoratori in 100 Paesi completano, come formiche invisibili, i loro piccoli Hit. Se fosse una vera e propria impresa, si tratterebbe della sesta compagnia privata al mondo per numero di impiegati, dietro solo a una manciata di giganti come la statunitense Walmart, con i suoi oltre 2 milioni di dipendenti nella grande distribuzione, la cinese Sinopec, compagnia petrolifera con un milione di lavoratori, e dietro i 50mila della catena inglese di supermercati Tesco.

Ma benvenuti nel mondo della sharing economy, quella classe di attività economiche che fanno leva sulla tecnologica informatica al fine di costruire mercati virtuali in cui lo scambio di informazioni permette lo sfruttamento di beni e risorse sottoutilizzate. Uno dei primi sistemi digitali di “consumo collaborativo” a entrare nell’utilizzo comune è stato Ebay, che ha condotto a piena commercializzazione l’intuizione libertaria di cui siti come Craiglist e Napster si erano fatti pionieri, quella cioè di una collaborazione diffusa, e per questo fondamentalmente incontrollabile, delle reti sociali virtuali volta a una creazione diretta di valore, sotto la forma di una condivisione di beni e servizi, capace di tagliare fuori gli intermediari tradizionali, annullandone i guadagni. Negli ultimi anni, è però l’ascesa irrefrenabile di aziende come Uber, che sulla sua piattaforma fornisce trasporto automobilistico privato, e Airbnb, che offre l’affitto di case e appartamenti, a essere diventata il simbolo di ciò che è considerato il chiaro segnale di una tecnologia economica destinata a essere disruptive, a rompere cioè i vecchi modelli di produzione e offerta di servizi in determinati settori. La reputazione è meritata.

A fine 2014, senza che Airbnb avesse mai piantato un mattone, il numero di stanze disponibili hanno raggiungo il milione di unità, portando la app a superare nel giro di sei anni gruppi come Hilton, Marriot e InterContinental, ciascuna con circa 700 mila stanze in offerta nel mondo. Il numero di prenotazioni rimane ancora su livelli sostanzialmente più bassi, perché molte stanze non sono disponibili per tutto l’anno, ma il percorso di crescita esponenziale di Airbnb ha spinto gli analisti della banca d’investimento Barclay’s a prevedere che l’offerta triplicherà di dimensioni di qui al 2016, fino a raggiungere le 129 milioni di stanze-notte per anno. Già oggi Airbnb rappresenta il 17,2% di tutta l’offerta ricettiva di New York, l’11,9% di Parigi e il 10,4% di Londra. Una condizione che pone non irrilevanti problemi regolatori: in un duro editoriale intitolato “Il lato oscuro della sharing economy” il New York Times ha sostenuto che, dato il continuo aumento degli affitti e la stagnazione dei salari, «la città non può permettersi di avere ancora più appartamenti trasformati in hotel illegali», sottolineando che «ci sono buone ragioni perché il governo regoli gli alloggi: servono leggi per separare sviluppo alberghiero e residenziale, in modo che i turisti non invadano le città riducendo lo spazio per i residenti, e per assicurare che gli inquilini più poveri abbiano posti dove vivere», e non siano espulsi dall’aumento degli affitti. E anche Uber si è trovato a subire pressioni regolatorie. Dichiarato illegale in Germania, di recente anche in Italia l’app Uber-Pop è stata bloccata. Competizione sleale verso i tassisti – anche questi come gli albergatori non amatissimi dall’opinione pubblica -, dice la sentenza, perché questi, al contrario degli autisti Uber (occasionali, per Uber-pop, non Ncc professionisti come accade per Uber black), devono sottostare a una serie di leggi volte a tutelare la qualità del servizio e la sicurezza dell’utente. Quante ore può guidare, di seguito, ad esempio, chi vende passaggi su Uber-pop?

[divider] [/divider] La sharing economy è nelle mani dell’1% ricco della Silicon Valley: 12,7 miliardi di dollari sono stati investiti in 232 start up. 283 milioni su Spotify, 237 su Airbnb [divider] [/divider]

Ma i confini della sharing economy sono labili e i suoi modelli di business in ampia parte ancora indefiniti. Oltre a Airbnb e Uber, e ai vari loro analoghi (HomeExchange, Vayable, Lyft, ZipCar), ci sono imprese in grande crescita come Netflix, Spotify, Pandora e Gamefly, attivi nella condivisione di video e musica in streaming, oppure RentForRunway e FashionHire, che permettono di prendere in affitto capi d’abbigliamento di alta moda. Anche il Turco Meccanico non è unico nel suo genere, e al suo fianco esistono competitors come TaskRabbit e SkillShare. Secondo le stime della società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC), il giro di fatturato della sharing economy è destinato a crescere fino 335 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. E questo considerando solo cinque settori: finanza peer-to-peer, online staffing, car-sharing, streaming di musica e video, ospitalità. Gli analisti di PwC si aspettano che il settore a più alta crescita sia quello dei prestiti e della microfinanza online, destinata ad ampliarsi del 63 per cento nel prossimo decennio. Seguirà il +37% dei servizi virtuali di allocazione del personale, e poi i tre settori che, già da qualche anno, sono in pieno boom: l’ospitalità peer to peer (+31%), il car sharing (+25%) e lo streaming di musica e video (+17%). È per questo che i venture capitalists statunitensi si sono lanciati in fretta sull’affare e – come ha fatto notare l’analista Jeremiah Owyang di Crowd Companies – in poco tempo la maggior parte della sharing economy è finita nelle mani dell’1% più ricco della Silicon Valley. In pochi anni, almeno 12,7 miliardi di dollari sono stati investiti in 232 start up del settore, con una media di 54 milioni per impresa. Tra questi spiccano i 283 milioni di dollari investiti per Spotify e i 237 di Airbnb, gli oltre 50 milioni di Rent the Runway e Uber, i 38 di TaskRabbit. Si tratta di una contraddizione in termini per imprese che sono nate brandendo uno spirito fondamentalmente anarchico e bottom up, dal basso verso l’alto, finendo invece per essere catturate da un’élite di miliardari e fondi d’investimento attirati dall’idea più vecchia del mondo: monopolizzare mercati in espansione e controllarne lo sviluppo. Infatti secondo Indy Johar, imprenditore digitale fondatore di Project00, la natura “social” di queste nuove imprese implica che il loro modello di business si basi su un processo di “lock in” dell’utente, a cui conviene partecipare solo nella misura in cui, e proporzionalmente alla misura in cui, il numero di altri utenti è sufficientemente elevato.

Non avrebbe senso un Ebay con una frazione del suo oltre un milione di venditori, un Uber in cui le macchine non si trovano mai, o Airbnb se la scelta di alloggi non fosse sufficientemente elevata da accontentare tutte le tipologie di utenti. A sua volta, questo implica che ognuna di queste imprese può sopravvivere solo se riesce ad agire in stato di monopolio, o di forte oligopolio. Il che ha un semplice significato: come ha sottolineato lo stesso Financial Times, dietro una patina d’innovazione il modello economico della sharing economy è sempre più simile a una sorta di feudalesimo digitale, in cui i pionieri del settore utilizzano il proprio tempo non a innovare ma a proteggere e “militarizzare” i territori conquistati. Con ogni mezzo. E in questo i magnati della Silicon Valley sono esperti, perché il loro successo nasce da una cultura imprenditoriale a circuito chiuso, legata allo sviluppo dell’industria militare finanziata dal governo statunitense nei campus universitari attorno a Stanford, in cui l’innovazione non è prontamente condivisa ma anzi protetta attraverso azioni legali e strategie di acquisizione d’impresa estremamente aggressive. È sufficiente la teoria economica di base per capire che un monopolista di questo tipo tenderà a coltivare e raccogliere la propria rendita, scaricando i rischi sui più deboli lungo la catena di creazione del valore. È più facile, nell’economia dello sharing. Ci sono vari escamotage, come, ad esempio, quello dell’autonomia del rapporto tra chi lavora e chi fornisce il servizio digitale. Pur avendo un parco di 160mila autisti, Uber aveva a inizio 2014 solo 550 dipendenti diretti. Allo stesso modo, Airbnb ha poco più di 600 dipendenti, contro gli oltre 300mila di una catena come Hilton Worldwide. La Siae, con i suoi 1.200 dipendenti, ha un numero di dipendenti più alto di quello con cui Spotify ha rivoluzionato il mercato musicale a livello globale. Dietro questo modello cui si nasconde uno spostamento integrale del rischio d’impresa, tradizionalmente sostenuto dai primi, verso i secondi, considerati “contractors” autonomi senza alcun rapporto diretto con l’impresa per la quale lavorano. Il Turco Meccanico, il campione, scarica ogni responsabilità persino sul contenuto dei lavori che la sua piattaforma offre, restringendo il proprio ruolo a quello di un “elaboratore di pagamenti che serve a facilitare le transazioni tra committenti e fornitori”, i quali utilizzano il sito “a proprio rischio e pericolo”. Dentro al Turco Meccanico, una forza lavoro globale produce per 24 ore su 24 e sette giorni su sette, senza pause, senza interruzioni, senza sindacati e senza orari né leggi di riferimento. Un committente può sempre decidere che un lavoro non è all’altezza dei suoi standard dopo averlo ricevuto, lasciando il lavoratore con le tasche vuote. La paga dipende almeno in parte dal curriculum del provider, del lavoratore per usare termini all’antica: si guadagnano punti in base a quanti Hit sono stati accettati e svolti in tempo, e anche solo un rifiuto può sporcare per sempre la “fedina”, in una sorta di graduatoria globale della buona condotta.

[divider] [/divider] Uber ha 160mila autisti ma solo 550 dipendenti. Airbnb ha poco più di 600 dipendenti con un milione di stanze. E il lavoro non ha orari né regole precise [divider] [/divider]

Come le patacche senza valore di Mao, che i lavoratori potevano appuntarsi orgogliosamente al petto ma non riempivano il piatto, anche il Turco distribuisce certificati di eccellenza. Dopo averne ricevuti tre e aver portato a termine oltre 100mila Hit, Rachael Jones, casalinga del Minnesota, è riuscita a guadagnare “ben” 8 dollari l’ora. A fine 2014, dopo aver svolto 830 mila Hit per una media di 20 centesimo l’uno, la 35enne canadese Kristy Milland ha scritto una email al Ceo di Amazon, Jeff Bezos: «Sono un essere umano, non un algoritmo», si è lamentata, senza ricevere risposta. È il rovescio della medaglia del capitalismo cognitivo. «Dobbiamo capire in che cosa gli umani sono insostituibili», ha detto di recente il Ceo di Google Eric Schmidt. Creatività, immaginazione, intelligenza emotiva sono le caratteristiche umane che i robot non possono replicare, e che fondano l’innovazione e la creazione di valore nel nuovo regime economico. Ma, accanto a queste, esiste un’altra fascia di capacità umane ancora impenetrabili all’intelligenza artificiale, come quelle richieste dal Turco Meccanico, che finiscono per creare un esercito di lavoratori simili come ingranaggi senza potere, per dirla con il docente di Berkeley Brad de Long, incatenati a schermi per tutta la loro vita. E se Airbnb nasconde dietro una brillante narrativa comunitarista il fatto di rappresentare il più puro modello di business della rendita capitalistica (i possessori di un bene immobile lo sfruttano per ottenere reddito eludendo regolamentazione e l’interesse pubblico che la motiva), Uber appare ancora di più come lo stereotipo del middleman. I suoi profitti sono possibili solo nella misura in cui vengono tagliati i margini di guadagno di chi vi lavora, e questo in anni recenti è stato fatto in due modi: fissando al ribasso i prezzi che gli autisti devono accettare per accedere al servizio e alzando la quota che finisce a Uber. Dei 10 miliardi di dollari di fatturato previsti per il 2015, Uber si terrà almeno 2 miliardi per il solo fatto che le transazioni avvengono sulla sua piattaforma. Anche i servizi di streaming musicale agiscono secondo un principio simile: dopo essere stata riprodotta per 168 milioni di volte nei soli Stati Uniti, la canzone di Avicii, “Wake me Up!”, ha generato attraverso Pandora royalty per soli 12mila e 359 dollari.

E le cose vanno ancora peggio per gli artisti più piccoli. Nella configurazione attuale della sharing economy, insomma, non è più l’impresa ma sono i singoli lavoratori a caricare sulle proprie spalle eventuali shock sulla domanda o sui prezzi, sono sempre i lavoratori a dover effettuare investimenti in capitale produttivo (gli autisti di Uber o Lyft utilizzano le proprie macchine, spesso acquistandole appositamente, chi offre case su Airbnb offre la propria casa), sono sempre i lavoratori a subire le possibili conseguenze criminali di quello che accade durante le transazioni, o a pagare i danni causati da catastrofi non prevedibili. È il trionfo della rendita attraverso lo sfruttamento del lavoro: appropriazione dei profitti ed esternalizzazione delle possibili perdite. Tanto che ormai emergono commercializzazioni persino di questo aspetto: è il caso di Peers.org, che vende agli autisti delle app di carsharing l’utilizzo di macchine alternative nel caso le proprie siano in panne. È un principio peraltro inefficiente dal punto di vista economico, come sottolineato addirittura dal Wall Street Journal, perché da un punto di vista evolutivo la società esiste proprio in virtù del fatto di essere in grado di assorbire meglio rischi e inconvenienti rispetto ai singoli individui, e il welfare state ha storicamente svolto esattamente questa funzione. Peccato che le imprese digitali vivano ancora oggi in un mondo di irresponsabilità fiscale che sottrae agli Stati potenziali entrate e restringe così gli spazi per una redistribuzione attraverso reti di protezione sociale. Dietro la patina dell’innovazione tecnologica si nascondono dunque una serie di rapporti che si possono studiare con categorie antiche: un mix di alienazione, sfruttamento del lavoro, sistematica elusione delle regole. In quanto tale, la sharing economy va normata e riconciliata con un principio di interesse pubblico, al di là delle difese corporative che, per la logica dello sviluppo tecnologico, sono altrimenti destinate a mostrare la corda.

(da Left numero 21)

[social_link type=”twitter” url=”https://twitter.com/NicoloCavalli” target=”on” ][/social_link]@NicoloCavalli

![]()

a conosce un’altra legge. Gli chiedi ignorantemente “perché stai dentro?” e ti rispondono «per un errore. Un errore mio o del giudice» e ridono. Ma il carcere lo conoscono meglio di tutti. Meglio dei cittadini pagatori di tasse che vorrebbero vedere tutti dietro al blindato. Meglio dei politici che ogni tanto ci finiscono e nonostante quest’esperienza non imparano nulla e si sentono pure perseguitati (una volta i padri costituzionalisti si vantavano di aver conosciuto la prigione!). Meglio dei giudici che ce li mandano e pure delle guardie che li controllano pensando che la prigionia sia tutta gestita da loro.

a conosce un’altra legge. Gli chiedi ignorantemente “perché stai dentro?” e ti rispondono «per un errore. Un errore mio o del giudice» e ridono. Ma il carcere lo conoscono meglio di tutti. Meglio dei cittadini pagatori di tasse che vorrebbero vedere tutti dietro al blindato. Meglio dei politici che ogni tanto ci finiscono e nonostante quest’esperienza non imparano nulla e si sentono pure perseguitati (una volta i padri costituzionalisti si vantavano di aver conosciuto la prigione!). Meglio dei giudici che ce li mandano e pure delle guardie che li controllano pensando che la prigionia sia tutta gestita da loro.