Christiane Jatahy, nello spettacolo che andrà in scena al Piccolo di Milano, Depois do silêncio, si è ispirata al libro Aratro ritorto, di Itamar Vieira Júnior, e al documentario Cabra marcado para morrer, di Eduardo Coutinho. In entrambe le opere, il tema ricorrente è il prezzo pagato dal singolo quando diventa simbolo di una lotta collettiva.

Cosa l’ha spinta, in questi anni, a fare teatro politico?

A mio parere, il teatro è sempre stato e sempre sarà politico, sebbene ciò non venga dichiarato apertamente. L’atto di riflettere insieme all’interno di uno stesso ambiente, rispetto a un tema comune, lo rende automaticamente politico. Tuttavia, è evidente che, quando metto in scena temi propriamente politici, entriamo in nuova dimensione dalla quale derivano situazioni diverse, anche se molto positive, perché concepisco il teatro come una macchina che getta semi di trasformazione rispetto all’argomento trattato. Nel farlo, uso sempre la metafora della pietra gettata nel lago e le circonferenze che genera. È possibile osservare la nascita di affinità e spunti di riflessioni a partire da cosa si mette in scena. Non si tratta di un fatto meramente politico, ma anche rivoluzionario; sarà anche utopico interpretare una forma in questo modo, ma questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda il tema, possono esserci opinioni contrastanti. Vediamo un po’ ovunque situazioni estreme, e le discussioni possono esserlo altrettanto. Nel mio piccolo, però, io avverto l’urgenza di assumermi questa responsabilità di mettere in scena temi fondamentali per la comprensione dei nostri tempi. Depois do silêncio è l’ultima parte della trilogia che ho ideato dopo i quattro anni del governo Bolsonaro. Tutti sappiamo l’orrore che abbiamo vissuto in questi ultimi anni e sappiamo altrettanto bene come ci siamo arrivati. Strutturalmente, abbiamo una serie di nodi storici da sciogliere, questioni mai risolte. Il documentario Cabra marcado para morrer risale al 1962 e siamo costretti ancora a vedere attivisti uccisi nel corso della loro lotta per una terra che apparteneva, di diritto, già ai loro avi.

Nella prima parte della sua Trilogia dell’orrore, intitolata Entre chien et loup, affronta il ritorno del fascismo in Brasile e come l’estrema destra di Bolsonaro ha plasmato le menti. Lei se lo aspettava?

No, per me è stato sorprendente. Probabilmente, non mi sono resa subito conto della portata del fenomeno; solo in un secondo momento ho capito che era un evento semplicemente rimasto sopito nella società brasiliana. Era un come un mostro che dormiva accanto a noi, che poi si è risvegliato enorme. Famiglie intere furono divise e amicizie rotte; ma la cosa ancora più grave è essermi ritrovata a confrontarmi con persone comuni che erano passate a riprodurre idee fasciste, senza rendersi minimamente conto della violenza delle loro parole. Nell’ultima scena di Entre chien et loup, ad esempio, metto in evidenza questa nostra incapacità di comprendere e prevedere la dimensione del fenomeno. Pullula tanta rabbia tra persone convinte di difendere i propri diritti quando, in realtà, stanno difendendo soltanto i loro privilegi e, pur di mantenerli, hanno deciso di abbracciare il fascismo. L’avanzare dell’estrema destra è un fenomeno mondiale, come ben sapete anche voi in Italia. In questo senso, il Brasile è stato una specie di laboratorio. Sebbene il governo Bolsonaro sia finito, il bolsonarismo, invece, è ancora forte. Occorre lavorare parecchio su questioni fondamentali per una rinascita e trovare un modo per ricostruire e ripartire da zero. In tutta onestà, penso che questo nuovo governo Lula abbia la grande opportunità di sanare molte ferite.

Lei ha trascorso la sua adolescenza a Rio de Janeiro. In quel periodo, vi erano attentati forgiati dai militari per destabilizzare i futuri governi democratici. Essendo giovanissima, non si sentiva un po’ impotente? Se sì, quanto ha inciso questa sensazione nella costruzione del suo percorso artistico?

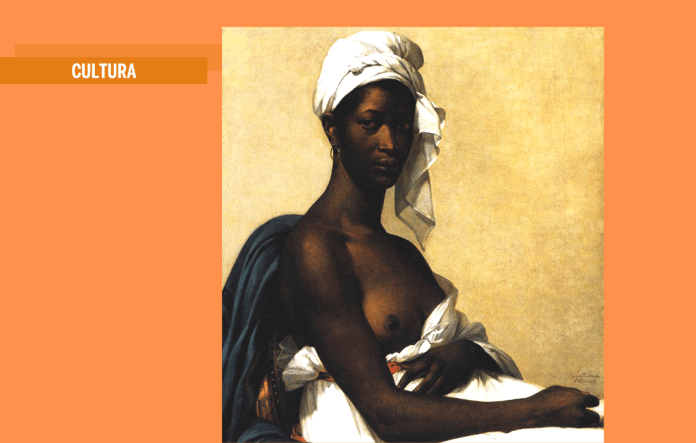

Durante i vent’anni della dittatura brasiliana, oltre al diritto alla vita negato ai tanti che l’hanno persa nella lotta per la democrazia, è stato tolto a noi, che all’epoca eravamo bambini o adolescenti, il diritto di sapere la verità. Ci è stata negata la conoscenza, come accade in tutte le dittature, il diritto all’informazione. Sono riuscita a comprendere la dimensione del mio vissuto così come tanti giovani, molto tempo dopo. A quel punto, consapevole di tutto ciò che ci hanno omesso, come parte attiva della società, ho avvertito l’urgenza di far emergere l’invisibile. E vi dico di più: se la storia si sta ripetendo (ed è agghiacciante), è perché non l’abbiamo studiata abbastanza, non l’abbiamo rivisitata, non l’abbiamo utilizzata come uno strumento per portare alla superficie la gravità della situazione del Brasile in ogni suo periodo storico, tanto nel regime militare del 1964, quanto nel periodo coloniale. Evitare una seria riflessione sul Brasile post-coloniale, significa inevitabilmente sottrarsi a qualsiasi riparazione della struttura sanguinosa sulla quale è stato fondato e si poggia il nostro Paese.

«La realtà di oggi è così impressionante, così forte, che ho difficoltà ad entrare nella finzione», ha affermato in una intervista. Ha per caso avvertito una deviazione del suo percorso creativo con l’arrivo dell’estrema destra al potere?

In realtà, non sappiamo mai da dove proviene il seme che crescerà sul nostro terreno creativo. Sono convinta che lei, come scrittrice, conosce bene il processo. A volte, ci sorprendiamo di noi stesse, delle scelte che facciamo, delle strade che decidiamo di percorrere. Prima di Bolsonaro, il mio percorso artistico stava già prendendo una precisa direzione, incentrata su fenomeni importanti che si stavano verificando nel mondo, o in Brasile. L’opera O agora que demora e il mio dittico sull’Odissea precedono la vittoria di Bolsonaro alle presidenziali del 2018. L’avanzare del progetto politicamente violento che strappò dal potere la nostra prima presidente donna era abbastanza chiaro, quindi c’era già stata una prima interferenza della politica sul mio processo creativo. La vittoria di Bolsonaro fu soltanto il colpo di grazia che ci fece precipitare nell’abisso. Come artisti, non avevamo idea né di come ne saremmo usciti né quando. E come donna brasiliana, in primis, sentivo il dovere di occuparmi di ciò che vedevo e subivo. Trascorrendo molto tempo in Brasile, ma anche all’estero, avevo una doppia prospettiva, interna ed esterna. Lei sa come siamo fatti, noi brasiliani: andiamo via dal Brasile, ma il Brasile non se ne va da noi, un pezzettino di lui rimane sempre nel nostro cuore e rispettiamo le nostre origini. La condizione del migrante, del profugo o del rifugiato è quella di chi trasporta costantemente un immenso bagaglio, che non viene mai disfatto. Perciò, in questi ultimi quattro anni mi sono addentrata in questioni estremamente delicate, inerenti a tematiche politiche e sociali brasiliane, domandandomi quale fosse la direzione più giusta da prendere come società.

Lei è stata una delle poche artiste brasiliane, acclamata oltretutto a livello internazionale, ad utilizzare un linguaggio molto chiaro a riguardo. Ha denunciato il fascismo, il razzismo e il genocidio della popolazione indigena. Il pubblico si sorprende quando scopre che ciò che sapeva sul Brasile erano stereotipi?

La propaganda del regime brasiliano è stata fatta a regola d’arte negli anni Sessanta. Sono riusciti a vendere all’estero l’immagine di un Paese che viveva in armonia, nonostante le differenze. Il razzismo da noi praticamente non esisteva e “tutti vivevamo perfettamente integrati”, così dicevano. Oggi sappiamo che si trattava di una rappresentazione falsa. Riprodurre questo discorso è controproducente, se vogliamo costruire un Paese migliore, e Depois do silêncio parla anche di questo. In Europa, il pubblico spesso non ha la minima idea di ciò che realmente è accaduto e accade tutt’ora nel nostro Paese; ne rimane sorpreso perché scopre la frammentazione della nostra società, oltre al razzismo imperante. È importante che i brasiliani bianchi, quelli che godono di certi privilegi, categoria alla quale peraltro appartengo anch’io in quanto donna bianca, si uniscano nella lotta di tutte quelle persone che, a causa del colore della loro pelle, subiscono pregiudizi, violenze e ingiustizie, di generazione in generazione. Solo partendo da nuove basi, che penetrano con forza e in profondità nella verità storica, possiamo pensare a rivalutare totalmente la società e renderla più equa.

È questo che prova a fare quando cerca di eliminare la distanza tra palcoscenico (lassù) e pubblico (più in basso)? C’è l’ideale dell’uguaglianza di mezzo?

Il mio modo di concepire il teatro è un rapporto senza gerarchie. L’intelligenza e la diversità del pubblico vanno accolte e trasformate come parte integrante dell’opera. La famosa “quarta parete” è crollata da tempo. Il mio lavoro di ricerca artistica si basa perlopiù sui meccanismi di interazione del pubblico con la scena e su come realizzarli al meglio. La dimensione politica del teatro implica una serie di incontri che ci fortificano e ci riuniscono al centro di una agorà dove c’è chi vede cosa accade sulla scena e chi è in scena, che subisce lo sguardo del pubblico. Quando il pubblico è portato ad interagire, a prendere parte nella recita, creo in un certo senso un approccio diretto. Uno dei miei lavori, O agora que demora (L’ora che tarda), è incentrato sulla figura di Ulisse, e gli attori recitano in platea. Ma prima di eliminare determinate frontiere, studio le caratteristiche di ogni territorio e come farle confluire in un terzo spazio più comunicativo e creativo di interazione. Le frontiere sceniche si presentano in svariate forme; in particolare, una di esse è posizionata proprio tra la scena e gli spettatori. Lo studio di questa dinamica è una costante nella mia intera costruzione drammaturgica.

Lei ha vinto l’anno scorso il Leone d’oro alla carriera. Uno degli aspetti fondamentali del suo teatro, ricordato nel corso della premiazione, è la poesia insita nella sua opera. Può parlarcene in maniera più approfondita?

Per me, la poesia vibra nell’aria, in ogni singolo elemento che troviamo nel nostro percorso di vita. Ai poeti spetta il compito di decantarli. Trovo che l’opera del poeta Manoel de Barros abbia molto in comune con Aratro ritorto o il documentario Cabra marcado para morrer. Mi piace la poesia estratta dalle pietre, dalla terra, dagli uccelli. A tal proposito, vorrei menzionare alcuni artisti degni di nota: Clarice Lispector, pur non essendo una poetessa, descriveva immagini poetiche e molto potenti nei suoi romanzi; Fernando Pessoa che, oltre alla maestria e genialità nell’uso della lingua portoghese, ci ha regalato scritti politici fondamentali, con i suoi eteronimi. Aggiungo anche la poesia concreta che per me è fonte di ispirazione: Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, e molti altri. Sono davvero tante le mie fonti di ispirazione poetica!

Per la messa in scena di Depois do silêncio, ha scelto attrici che interpretano ruoli affini alle loro vite. È come se mettessero in scena loro stesse. Immagino si tratti di un processo molto complesso, non è così?

In effetti, è complicato spiegarlo a parole. A falta que nos move (L’assenza che ci muove), è uno dei primi lavori di questo mio percorso artistico, che poi è diventato un film. Racconto la mia generazione, quella cresciuta sotto il regime militare, che conosciamo come “generazione Coca-Cola”. Nel corso della costruzione dell’opera, è nata una discussione molto accesa sull’utilizzo dei veri nomi degli attori e delle loro storie di vita; è maturata quindi l’idea di mescolare tutto, realtà e finzione, attori e personaggi. È stato un lavoro fondamentale. Alla fine, la storia raccontata da un attore al pubblico, presentata come sua personale, non era vera, perché era quella dell’altro attore; l’attore che la raccontava, però, usava il suo vero nome e, a tratti, raccontava parte della sua storia di vita. Il pubblico avvertì l’intensità di quel lavoro per via di questo attrito tra realtà e finzione. Quando un attore si mette a nudo, emergono inevitabilmente tutti i substrati dell’immagine che ha di sé, le sue idee. Per questo, prima di andare in scena, abbiamo discusso tanto e affrontato le paure di ognuno. È un duro lavoro: rivelatore, trasformatore. Pedro Brício, uno degli attori, diceva che, dopo aver ripetuto tante volte la sua storia di vita in scena, essa già non gli apparteneva più, perché era entrata a far parte della recita stessa.

Ci racconti ancora il suo lavoro…

In O agora que demora mi sono messa in gioco anch’io. Ad un certo punto, è come se mi vedessi dall’esterno e, in effetti, stavo sfruttando la mia storia per costruire una recita. Si tratta di un’operazione che va oltre il recitare sé stessi. Il lavoro di regia, in questi casi, diventa un lavoro di gruppo; in pratica, non decido più come fare, ma cosa è bene mettere in scena e cosa no. È un continuo apprendimento, un processo davvero affascinante. Tanto in Depois do silêncio quanto in A falta que nos move, il pubblico si può confondere: ciò che crede trattarsi della storia personale dell’attore è, in realtà, la parte inventata; mentre ciò che è realmente accaduto nella sua vita viene percepito come appartenente alla finzione. Questo mescolamento tra finzione e realtà è presente nelle due opere che ispirarono Depois do silêncio. L’artista e documentarista Coutinho, di Cabra marcado para morrer, aveva molto lavorato sul confine tra la verità raccontata da una persona e l’immagine che aveva di sé. La sua ricerca documentale, a volte, si scontrava con la rappresentazione che i singoli individui avevano di loro stessi e dell’oppressione vissuta. Anche nel romanzo Aratro ritorto, si cela una ricerca documentale notevole. L’autore Itamar Vieira Júnior ha fatto una ricerca monumentale prima di scriverlo, con tantissime interviste nella zona dove è ambientata la storia, la Chapada Diamantina. Ovviamente, il materiale raccolto è stato successivamente romanzato.

Il documentario Cabra marcado para morrer racconta l’omicidio di João Pedro Teixeira, fondatore del primo sindacato contadino, avvenuto nel 1962. I proiettili hanno perforato i libri che portava ai figli. Fu un omicidio politico. Chi controlla l’economia di un Paese cerca sempre di impedire ai poveri di accedere alla cultura e alla conoscenza. In che modo, invece, il teatro può portare le persone ad interessarsi di questi temi?

Il teatro ha tante correnti e sfumature. Tuttavia, qui in Europa ho notato, negli anni, un aumento delle compagnie e degli attori che lavorano su temi sociali e politici. Lo spazio occupato dal teatro di intrattenimento, quello in cui le persone vanno per rilassarsi ci sarà sempre, ma ci tengo a sottolineare un dettaglio, assolutamente non trascurabile. Dal mio punto di vista, l’idea del teatro concepito come spazio di discussione e di riflessione, quello portato in scena dopo un duro lavoro di ricerca e di approfondimento, gode di buona salute. Il punto è: come realizzare un teatro politico senza trasformarlo in un pamphlet, o renderlo didascalico o dogmatico? Possiamo evitare di parlare di politica, quando trattiamo temi sociali? Bisogna trovare il giusto equilibrio tra lo spazio lasciato all’emozione, all’identificazione e alla risata, e quello dedito alla riflessione profonda. In qualità di artisti, non possiamo pensare di essere “unici detentori del sapere”. Nel mio piccolo, ciò che faccio è mettere sulla scena elementi ben precisi, che ritengo degni di discussione. Mi rendo conto che non di rado tutto ciò possa essere visto come denuncia. Ma vorrei far comprendere, invece, che si tratta di un lavoro di sperimentazione artistica, che aggiusto di volta in volta, in questo mio percorso pieno di curve e di deviazioni.