Il discorso di fine anno, come da tradizione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è presentato agli italiani elencando, con la pacatezza che gli è propria, ma con altrettanta autorevolezza, una serie di aree sensibili a cui prestare massima attenzione. Tra queste il presidente non ha trascurato di citare l’importanza del cambiamento della società apportato dalla trasformazione digitale cogliendone due aspetti rilevanti e fondamentali usualmente appartenenti al dibattito “alto”: da una parte ha sottolineato la «fatica nel comprenderne la portata» considerando che «l’uso delle tecnologie digitali ha già modificato le nostre vite, le nostre abitudini e probabilmente i modi di pensare e vivere le relazioni interpersonali”. Dall’altra ha parlato della necessità di una visione conforme alle istanze della modernità, cercando di capire come «la quantità e la qualità dei dati, la loro velocità possano essere posti al servizio della crescita delle persone e della comunità. Possono consentire di superare le arretratezze e divari, semplificare la vita dei cittadini e modernizzare la nostra società». Mattarella ha anche parlato del carattere subordinato della tecnologia che deve essere «al servizio della crescita delle persone».

Nelle sue parole c’è un’allusione culturalmente pregnante all’attuale dibattito epistemologico sempre più costretto ad approfondire la relazione, o l’attrito se si vuole, generato, e non del tutto compreso, dall’incontro di due realtà completamente diverse: l’uomo e la macchina. Entità diverse eppure in stretto necessario rapporto, sin dalle prime rudimentali funzioni che l’uomo assegnò ai manufatti di selce affilata, garantendosi in tal modo possibilità di sopravvivenza sempre più efficaci.

A seguire nelle tappe evolutive in grado di segnare traiettorie nuove nella specie umana troviamo l’invenzione del fuoco, il linguaggio, l’invenzione della ruota, l’agricoltura, la scrittura, la stampa. Ognuna di queste tecnologie agisce sull’essere umano determinando mutamenti più o meno profondi. L’invenzione del fuoco ne è un bell’esempio dove assistiamo a mutamenti cognitivi accompagnati a cambiamenti somatici. Solo cuocendo la carne abbiamo potuto assorbire aminoacidi che hanno favorito lo sviluppo della massa cerebrale e parallelamente facilitato abilità di apprendimento e strategie di sopravvivenza. Così anche per l’invenzione della scrittura, tanto osteggiata da Platone, che sottolineava quanto la memoria potesse impoverirsi una volta che la sapienza interna all’uomo fosse stata posta all’esterno su fogli di papiro. In realtà abbiamo dovuto constatare quanto l’abbandono della nobile arte del racconto orale di fronte alla creazione della linea, tracciata su pareti di caverne o su pergamene diventando scrittura, abbia fatto innalzare il livello di civiltà.

Le neuroscienze hanno ormai ben osservato quanto gli stimoli ambientali possano influire sull’architettura funzionale dei neuroni attraverso processi di accrescimento e sfoltimento sinaptico, che sappiamo avvenire in misura maggiore nei bambini e negli adolescenti dove la plasticità del tessuto nervoso risulta essere particolarmente florida. Memorizzare pagine lette su libri cartacei o su uno schermo ha effetti diversi per l’apertura di circuirti di memoria diversi. È bene approfondire questi studi che al momento sembrano confermare comunque una memoria duratura con la lettura del libro tradizionale. Ma questi aspetti potrebbero essere ancora non del tutto esaustivi, per quanto degni di attenzione, per inquadrare l’impatto della tecnologia contemporanea sull’essere umano. Ciò che assume rilievo sono le inevitabili conseguenze che la tecnologia digitale sta di fatto determinando sul nostro modo di pensare la realtà e di fare cultura. Viviamo costantemente a contatto con realtà virtuali e accettiamo entusiasti che manufatti umanoidi, presentati nella veste del “doppio” dell’essere umano, possano guadagnare un posto nella rete sociale. Non è un caso se oggi a fronte del moltiplicarsi di progetti avveniristici, propinati dai laboratori dell’Intelligenza artificiale “hard”, dove si costruiscono robot nel tentativo di simulare l’essere umano, sono tornate alla ribalta questioni cruciali come l’impellente necessità di ridefinire il perimetro ontologico dell’essere umano. Una volta era la scimmia a crearci dei problemi tassonomici oggi sono i robot umanoidi.

Il buon senso ha ovviamente infinite possibilità per cogliere immediatamente questa incongruente intercambiabilità. Provate a chiedere ad un robot cosa si prova a sentirsi un robot? E smonterete in un attimo le pretese qualità empatiche che gli algoritmi pretendono di inserire in questi manufatti.

Qualunque ingegnere intellettualmente onesto che lavori a tali fantascientifici progetti sa che non siamo riusciti a realizzare se non goffi tentativi di imitazione delle infinite possibili attività espresse dal cervello umano, e questo nonostante le raffinate e complesse meccaniche e l’ampia rappresentanza di sensori di cui le macchine vengono dotate.

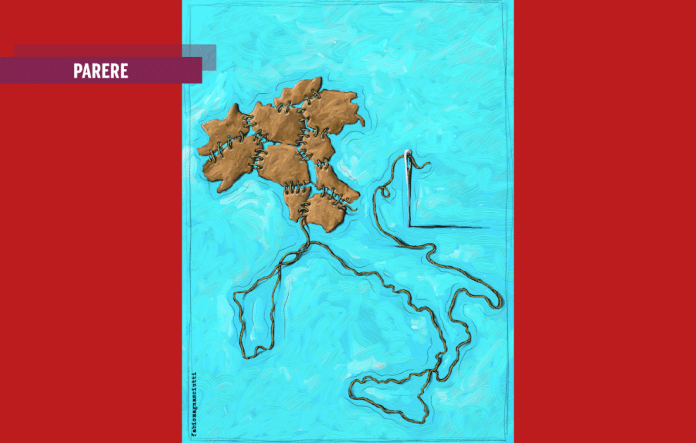

Ma il problema che si muove all’orizzonte di questa nuova traiettoria evolutiva è come detto, mettendo tra parentesi i rilevanti aspetti economici per gli ingenti capitali investiti, di squisita valenza culturale. Non si tratta di sminuire l’uso delle macchine tecnologicamente sofisticate in grado di sopperire soprattutto in ambito medico alle necessità assistenziali, né di porre limiti alle esplorazioni interplanetarie, né tanto meno di addossare il futuro della civiltà ai tecnici dell’intelligenza artificiale, ma di cogliere come la tecnologia avanzata possa influenzare la visione del mondo e dell’essere umano creando l’idea che tutta la realtà sia riducibile ad elementi misurabili e calcolabili, oggetto di predizione statistica secondo algoritmi e procedure create per gestire e amministrare dati numerici.

La questione filosoficamente dibattuta tra riduzionismo estremo ed emergentismo ritrova, qui la sua centralità. Poiché si tratta di estendere il discorso a tutte quelle realtà umane che naturalmente estranee alla computazione rischiano di essere incanalate nella logica dei linguaggi computazionali. Pensiamo al mondo delle relazioni umane, alle espressioni emozionali, agli affetti, alla fantasia e tutto ciò che una cultura millenaria ha realizzato per mostrare come esista accanto alla logica razionale da applicare agli strumenti per gestire la realtà materiale che ci circonda, un’attività mentale specificatamente umana di pensiero libera da tali incombenze in quanto diretta esclusivamente a relazionarsi con altri esseri umani.

Per cogliere come tutto questo possa tradursi nella vita concreta delle persone, possiamo riferirci all’emblematica grottesca situazione presentata nel film Her del regista Spike Jonze (2013). Il film ci mostra un possibile scenario di come si possa risolvere una separazione tra due individui reali, non ricorrendo ad avvocati, né cercando appoggio da altri esseri umani, disposti a farsi partecipe dell’inconsolabile dolore, ma capovolgendo la frustrazione dell’abbandono con un nuovo amore, niente di strano. Solo che qui il nuovo partner è un software opportunamente dotato di voce suadente e argomenti seduttivi. E non è tutto. La cosa intrigante quanto tragicamente triste è che il malcapitato vive veramente, in piena coscienza, una storia d’amore ricca di emozioni. Un delirio? Forse.

Ma istruttivo per farci capire come la “gestione delle emozioni” oggi tanto nominate e poste al centro dei programmi riabilitativi per adolescenti “disregolati” e dipendenti da internet, siano un territorio parziale per reclamare e recuperare uno spazio relazionale autenticamente umano e sano.

Più che nuove concezioni dell’uomo vediamo uno smarrimento antropologico quando adolescenti più o meno problematici, incapaci di stabilire relazioni umane se non con rabbia, invidia e distruzione, cercano di salvare la loro spinta alla vita ripiegando sull’unità minima dell’esistenza psichica umana, sentirsi ancora vivi e in contatto con se stessi, provando emozioni senza distinguere la natura virtuale o reale dello stimolo. Tanto concede la “cultura digitale” con tanto di emoji e di social dilaganti nutriti ogni giorno dalla solitudine di chi ha perso l’immagine della relazione affettiva umana.

L’autore: Psichiatra e psicoterapeuta, Beniamino Gigli ha pubblicato con Alessandra Maria Monti e Assunta Amendola il libro “Adolescenti nella rete. Quando il web diventa una trappola” (L’Asino d’oro ed.)