Occorre di tanto in tanto fermarsi e guardare indietro, fare un po’ di storia, per capire come siamo arrivati sin qui. E un buon filo d’Arianna per districarsi nel labirinto della cronaca carnevalesca di oggi è la vicenda del Partito democratico. Nato nel 2007 dalla fusione dei Democratici di sinistra e della Margherita, è stato sino al 2018 il maggiore partito italiano e, con alcune interruzioni, nel governo della Repubblica per quasi 9 anni. L’intera XVII legislatura coperta con i governi Letta-Renzi-Gentiloni. In tutto 15 anni che, per i tempi della politica, per le sorti di un Paese, costituiscono una stagione abbastanza lunga perché sia possibile valutarne le responsabilità.

Comincio col rammentare che, erroneamente, questa formazione è stata sempre considerata l’amalgama di due grandi eredità politiche, quella comunista e quella democristiana. Non è così. Tanto i dirigenti comunisti che quelli cattolici, prima di fondersi, avevano subìto una profonda revisione della loro cultura originaria. Prendiamo gli ex comunisti. Dopo il 1989 essi hanno attraversato, come tutti i partiti socialisti e socialdemocratici europei, il grande lavacro neoliberale, mutando profondamente la loro natura. Tanto Mitterand in Francia, che Schroeder in Germania, Blair nel Regno Unito, D’Alema ( insieme a Prodi e Treu) in Italia, hanno proseguito o introdotto nei loro Paesi le leggi di deregolamentazione avviate dalla Thatcher in Gran Bretagna e Reagan negli Stati Uniti. In sintonia con Clinton, che nel corso degli anni 90 ha abolito la legislazione di Roosevelt sulle banche, essi hanno liberalizzato i capitali, reso flessibile il mercato del lavoro, avviato ampi processi di privatizzazione di imprese pubbliche e beni comuni, isolato ed emarginato i sindacati.

Democratici americani, socialdemocratici ed ex comunisti europei hanno sottratto le politiche neoliberistiche dai loro confini americani e britannici e le hanno diffuse più largamente nel Vecchio Continente. Un compito svolto senza incontrare resistenza, perché gli agenti politici si presentavano ai ceti popolari col volto amico e le insegne delle organizzazioni di sinistra. Hanno cosi impedito ogni reazione e conflitto. Negli anni 90 le élites di queste forze, hanno compiuto un capolavoro politico: hanno abbandonato il loro tradizionale insediamento sociale (classe operaia e strati popolari) e hanno salvato se stesse come ceto, mettendosi alla testa del processo della globalizzazione. Serge Halimi ha ricostruito con copiosa ricchezza di particolari questa vicenda (Il grande balzo all’indietro. Come si è imposto al mondo l’ordine neoliberale, Fazi 2006).

Sarebbe un errore moralistico tuttavia bollare come tradimento tale ribaltamento strategico. Quei gruppi dirigenti, nutriti di cultura sviluppista e privi di ogni sguardo agli equilibri del pianeta, non hanno fatto fatica a convincersi che rendere sempre più libero e protagonista il mercato, togliere lacci e lacciuoli, come ancora si dice, avrebbe accresciuto la ricchezza generale e dunque allargata la quota da distribuire anche ai ceti subalterni. E a questo compito residuale hanno limitato il loro rapporto col mondo del lavoro, ritagliandosi spazio e consenso tra i gruppi dirigenti. Senza dire che nel vocabolario della cultura neoliberista (libero mercato, flessibilità del lavoro, competizione, meritocrazia, ecc) essi hanno trovato il repertorio linguistico per innovare il loro discorso politico, quello più confacente alla loro nuova collocazione. Quella di forze politiche che non dovevano più promuovere e orientare il conflitto sociale, ma ottenere consenso elettorale per politiche di mediazione e di lenimento risarcitorio degli effetti più aspri dello sviluppo derogolamentato.

Dunque le forze che danno vita al Pd non sono gli epigoni dei vecchi partiti popolari, nati dalla Resistenza, sono forze del tutto nuove, indossano il vestito smagliante del vecchio avversario di classe. Ma quello di Veltroni e degli altri nasce come un progetto invecchiato, perché vuole imporre in Italia il bipartitismo in una fase storica in cui esso è al tramonto negli stessi Paesi in cui ha avuto più fortuna.

Qualcuno ricorda quando il Financial Times si scandalizzava per i programmi elettorali dei Tories e dei Laburisti nel Regno Unito, che erano pressoché identici? La stessa cosa accadeva negli Usa, fino a quando Trump non ha incarnato l’estremismo del primatismo bianco. Luigi Ferrajoli ha scritto pagine lucidissime su quei sistemi elettorali nel secondo volume dei suoi Principia iuris (Laterza 2007). Ma il tentativo di trasferire nel nostro Paese il sistema politico anglo-americano è poi velleitario non solo perché non tiene conto delle nostre varie culture politiche. Come se bastasse creare un unico contenitore per due contendenti, lasciando fuori tutti gli altri, per assicurare stabilità al sistema politico e conseguire la tanto agognata governabilità.

La storia non si lascia comprimere dal volontarismo istituzionale. Quella scelta ha contributo col tempo a mettere all’angolo le varie forze di sinistra, Rifondazione Comunista, Sel, Sinistra italiana, ecc (che portano la loro quota specifica di responsabilità), senza tuttavia risolvere i problemi di coesione e stabilità al proprio interno e nel sistema politico. Ma il tentativo nasconde un altro deficit analitico, comune a tutti coloro che ricercano la “governabilità”, accrescendo la torsione autoritaria degli ordinamenti. La fragilità dei governi riflette in realtà quella dei partiti, vuoti di ogni progettualità, privi ormai di forti ancoraggi sociali (tranne in parte la Lega) e trasformatisi in agenzie di marketing elettorale. Essi inseguono gli umori dei gruppi sociali, in parte creati, e non solo veicolati, dai media, protagonisti in prima persona della lotta politica, e perciò sono volatili, scomponibili come giocattoli di Lego.

Ma ciò che quasi tutti ignorano è che nella stagione di euforia neoliberista i partiti hanno consegnato al mercato, cioè al potere privato, non poche prerogative che erano del potere pubblico. E oggi il ceto politico, si ritrova con strumenti limitati di regolazione e controllo, sempre più costretto a subire la spinta del capitalismo finanziario a trasformare lo Stato in azienda. Le procedure di scelta e decisione dei Parlamenti e dei governi appaiono troppo lente rispetto alla velocità dell’economia e della finanza senza regole. Se un operatore può spostare immense somme di danaro con un gesto che dura pochi secondi, all’interno di società capitalistiche in competizione su scala mondiale, è evidente che la struttura degli Stati democratici appare ormai come un organismo arcaico. E senza un vasto ancoraggio con i ceti popolari, senza essere supportati dalla loro forza conflittuale, i partiti sono fragili e i governi instabili.

Dunque il Pd è nato come “forza di governo”, emarginando le culture politiche alla sua sinistra, imponendo o caldeggiando il sistema elettorale maggioritario. Ciò ha prodotto una torsione antidemocratica all’interno dei partiti in cui le segreterie hanno accresciuto il proprio potere sulla scelta della rappresentanza parlamentare, sempre più sottratta ai cittadini elettori. Un colpo alla democrazia dei partiti e a quella del Paese, governato da Parlamenti nominati, frutto di leggi elettorali spesso incostituzionali.

Se poi entriamo nella narrazione storica delle scelte partitiche e di governo compiute in 15 anni di storia nazionale non possiamo non stupirci della capacità manipolatoria dei gruppi dirigenti di questo partito, e della grande stampa, nel celare la sua natura conservatrice, spacciandolo per una forza di centro-sinistra. Si può ricordare il Jobs Act? Alcuni compassionevoli difensori scaricano la responsabilità su Matteo Renzi, quasi non fosse rampollo della stessa casata. Ma dopo di lui il lavoro precario in Italia è dilagato, il Pd non si mai mosso per arginarlo e, meraviglie delle meraviglie, si è insediato anche in ambito pubblico. Nel ministero dei Beni culturali, presieduto per un totale di 7 anni da Enrico Franceschini, siamo al “caporalato di Stato”, con una miriade di giovani che tengono in piedi musei e siti con contratti a tempo determinato e salari da fame. Non va meglio ai ricercatori della Sanità pubblica, 1290 operatori con una media di 10 anni di precariato alle spalle. Sono i nostri giovani più brillanti, quelli che la Tv ci mostra dopo che sono scappati, quando hanno avuto successo nelle Università straniere. Nel 2021 con la ripresa dell’occupazione del 23%, il 68% è di contratti stagionali, il 35% in somministrazione, e solo 2% a tempo indeterminato.

Ma tutto il mondo del lavoro italiano ha conosciuto forse il più grave arretramento della sua storia recente. «Secondo l’Ocse l’Italia è l’unico Paese europeo che negli ultimi 30 anni ha registrato una regressione dello stipendio medio annuale del 2,9%» (D. Affinito e M.Gabanelli, Corriere della Sera, 11 luglio 2022). E siamo ora al dilagare dei lavoratori poveri. Il rapporto dell’11 luglio del presidente dell’Inps Tridico ricorda che «il 28% non arriva a 9 euro l’ora lordi». Tutto questo quando non muoiono per infortuni: nel 2020 1.270 lavoratori non sono tornati alle loro case. Poveri in un mare di miseria, perché oggi contiamo oltre 5 milioni di poveri assoluti e 7 di milioni di poveri relativi. Ma c’è chi sta peggio. Nelle campagne è rinato il lavoro semischiavile comandato dai caporali. La figura dei caporali era attiva in alcune campagne del Sud negli anni 50, poi travolta dall’onda di conflitti del decennio successivo. Negli ultimi 20 anni è risorta, ma si è diffusa anche nelle campagne del Nord.

Dobbiamo ricordare le condizioni della scuola? Renzi ha portato alle estreme conseguenze, secondo il dettato neoliberista europeo, avviato in Europa col Processo di Bologna (1999) e introdotto in Italia da Luigi Berlinguer, la trasformazione in senso aziendalistico degli istituiti formativi. Con l’alternaza scuola/lavoro ha portato la scuola in fabbrica e la fabbrica nella scuola. Ma il processo è proseguito con gli altri governi per iniziativa o col consenso/assenso del Pd e prosegue ancora oggi, grazie all’assoggettamento dei bambini e dei ragazzi a logiche strumentali di apprendistato, perché acquistino competenze, non per formarsi come persone. Gli insegnanti vengono obbligati a compiti estenuanti di verifica dei risultati, sulla base di test e misurazioni standardizzate, quasi fossero dei capireparti che sorvegliano gli operai al cottimo. Essi non sono più liberi nelle loro scelte educative e culturali, trasformati come sono in esecutori di compiti dettati dalle circolari ministeriali. Sotto il profilo culturale, la torsione della scuola a strumento di formazione di individui atti al lavoro, al comando, alla competizione, – di cui il Pd è il più convinto sostenitore – costituisce il più sordido e devastante attacco alle basi del nostro umanesimo, della nostra civiltà.

Ma il giudizio da dare a questo partito non può riguardare solo le scelte di governo. Certo, alcune sono particolarmente gravi. L’iniziativa del ministro Marco Minniti, nel 2017, di armare la Guardia libica per dare la caccia ai disperati che si avventurano nel Mediterraneo, allo scopo di rinchiuderli e torturarli nelle loro eleganti prigioni, rappresenta forse il più feroce atto di governo nella storia della Repubblica. Dal 2017 sono affogati in quel mare oltre circa 2mila esseri umani ogni anno.

Ma ci sono iniziative meno cruente, non per questo però meno devastanti. La scelta del governo Gentiloni di stabilire “accordi preliminari” con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per avviare i loro progetti di autonomia differenziata è un passo esemplare. Mostra quale visione del futuro del nostro Paese orienta il gruppo dirigente del Pd. Un’Italia abbandonata agli egoismi territoriali delle regioni più forti, la competizione neoliberista portata dentro le istituzioni dello Stato, per disgregare definitivamente un Paese già in frantumi.

Ma occorre mettere nel conto dei 15 anni di presenza politica anche il “non fatto direttamente”, le leggi e le scelte accettate, dal governo Monti nel 2011 a quello Draghi appena concluso. E non abbiamo spazio per elencare le scelte avallate, dalla riforma Fornero all’inserimento in Costituzione dell’obbligo del pareggio di bilancio. E tuttavia non possiamo dimenticare che il Pd ha sabotato in ogni modo il referendum vittorioso per la publicizzazione dell’acqua, ha taciuto di fronte al continuo sottofinanziamento della scuola e dell’Università, non si contrappone ancora oggi al sostegno pubblico alla medicina privata. Il Pd non ha preso alcuna iniziativa per sanare un territorio devastato dagli incendi d’estate e travolto dalle alluvioni in inverno, ha anzi taciuto e sostenuto, tramite i suoi presidenti di regione e sindaci, la cementificazione selvaggia del Paese, la più totalitaria d’Europa. Il Rapporto nazionale Ispra 2022 denuncia che nel 2021 abbiamo raggiunto il valore più alto negli ultimi dieci anni di consumo di suolo con la media di 19 ettari al giorno, per effetto di cementificazione, soprattutto per la costruzione di edifici. È una cifra spaventosa, una sottrazione di verde che espone il territorio alle tempeste invernali, accresce la temperatura locale, sottrae ossigeno alle città appestate dallo smog.

Potremmo continuare ricordando che il Pd non ha mai mosso un dito contro le disuguaglianze selvagge che lacerano il Paese, ha votato la riforma fiscale Draghi che premia i ceti con redditi superiori ai 40 mila euro, mentre il suo segretario, con l’elmetto guerriero in testa, ha prontamente accettato la richiesta Nato di portare al 2% del Pil le nostre spese annue in armi, poco meno di 40 miliardi di euro. Un vero sollievo per le nostre brillanti finanze.

Ma non abusiamo della pazienza del lettore. Quanto già scritto mostra ad abundantiam come questo partito ha immobilizzato un Paese che sta su un piano inclinato e quindi se sta fermo scende, quando, con le proprie scelte, non lo ha spinto indietro. Ma la difesa dello status quo oggi, mentre tutto precipita e il pianeta mostra segni di collasso, è una strada rovinosa.

Dunque, al netto degli effetti prodotti dalle scelte dei governi precedenti, è evidente che il Partito democratico, in questi ultimi 15 anni di storia, è il maggiore responsabile del declino italiano. Per tale ragione tutte le rare lucciole di persone effettivamente progressiste che si aggirano disperse nella pesta notte del suo conservatorismo, concorrono, sia pure involontariamente, a nascondere la natura antipopolare di questo partito, i danni storici inflitti all’Italia. Votarlo non è il meno peggio, ma il peggio.

Ne va dunque dell’onore dei giornalisti italiani continuare a pronunciare il nobile lemma sinistra e alludere al Pd. Così come ne va dell’onore, della coerenza e della ragione di Sinistra italiana continuare a ricercare una alleanza elettorale con questo partito, che ha dimostrato, con ampiezza di prove, di essere un avversario di classe.

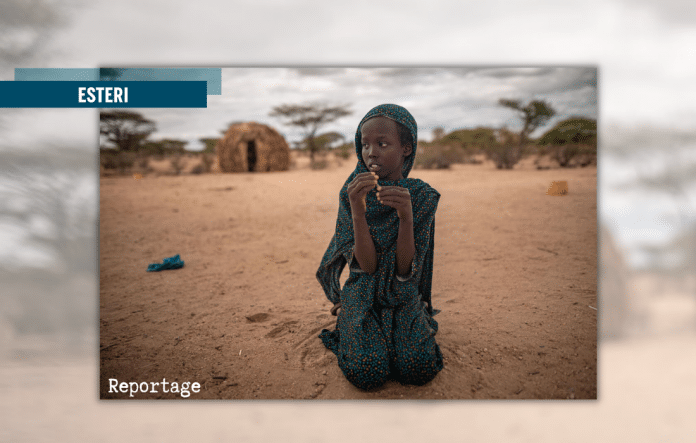

Ma più in generale, nel Corno d’Africa – che viene da quattro stagioni consecutive senza piogge – a pesare sulla crisi è anche l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e questo grazie alla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, oltre naturalmente alle ripercussioni della pandemia. Si calcola che almeno 18,5 milioni di persone tra Somalia, Etiopia e Kenya siano state colpite dalla siccità. Quella messa peggio è proprio la Somalia. Si rischia di bissare il

Ma più in generale, nel Corno d’Africa – che viene da quattro stagioni consecutive senza piogge – a pesare sulla crisi è anche l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e questo grazie alla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, oltre naturalmente alle ripercussioni della pandemia. Si calcola che almeno 18,5 milioni di persone tra Somalia, Etiopia e Kenya siano state colpite dalla siccità. Quella messa peggio è proprio la Somalia. Si rischia di bissare il