«Come possiamo non amare l’Afghanistan?» È già buio a Kabul, mentre Jamilah (nome di fantasia per proteggere l’intervistata) descrive con dolcezza il paesaggio afgano. «Non c’è niente di più speciale dell’aria pulita delle nostre montagne». Cerca le parole giuste, con cura. Poi sospira, lasciando un attimo di silenzio. Vuole farmi respirare quella freschezza insieme a lei, ma a Roma è ancora giorno e il caldo afoso rende difficile ogni tentativo di immaginazione. La connessione è intermittente, le parole di Jamilah arrivano spezzate. Cerco degli odori, dei sapori, delle tracce che mi permettano di capire un po’ dell’Afghanistan che racconta. E che vuole lasciare: «Le mie giornate passano con un unico pensiero costante. Andarmene via da qui con la mia famiglia».

La cucina di Reha e Anush profuma di kabuli palau. Carote, carne e uvetta ricoprono un vassoio di riso in mezzo al tavolo. Ogni chicco del piatto tipico afgano fa da aggettivo alle parole di Reha. Sta imparando l’italiano, ma preferisce parlare in pashto. È originaria della provincia di Paktika; la sua famiglia è per lo più pashtun. «Non capita spesso che pashto e persone che parlano dari si sposino», dice e guarda Anush mentre tiene in braccio il figlio di pochi mesi, nato in Italia. Lasciando Paktika si è presto spostata a Kabul dove ha studiato sociologia. È lì che ha conosciuto Anush, che insieme a lei fa parte di Hambastagi, il partito afghano della solidarietà, una forza politica laica, interetnica e democratica.

E poi di nuovo verso nord, da Kabul a Takhar, provincia di cui è originario Anush. Lì hanno vissuto per anni, prima della loro fuga verso Kabul nell’agosto 2021. «Pensavamo di essere sicuri almeno nella capitale, non ci aspettavamo che i talebani arrivassero così velocemente. Io ho lavorato a lungo per la difesa dei diritti umani, collaborando anche con associazioni straniere. Quindi non abbiamo più avuto scelta. Accettare il rischio o andarsene. Dopo la presa di Kabul del 15 agosto, molte persone sono state uccise, torturate o costrette a vivere in clandestinità. Ed è tutt’ora così». È da un anno che Reha è arrivata con la sua famiglia in Italia: è da un anno che la Repubblica islamica dell’Afghanistan di Ashraf Ghani è stata sostituita dall’Emirato islamico dei talebani.

Dopo il ritiro definitivo delle forze statunitensi e Nato dall’Afghanistan, il 7 settembre scorso è stato annunciato dai talebani un governo ad interim, monoetnico pashtun e interamente composto da uomini. Governo non riconosciuto dalla comunità internazionale. «La situazione è cambiata completamente. Come il cielo e la terra» ci spiega Jamilah. «Prima non sapevamo se saremmo tornati vivi o no a casa. Ora semplicemente non viviamo più. Non possiamo permetterci niente, tutto costa troppo. Le ragazze e le donne non escono e se escono devono indossare l’hijab. I mendicanti sono sempre di più, chiedono anche solo un pezzo di pane».

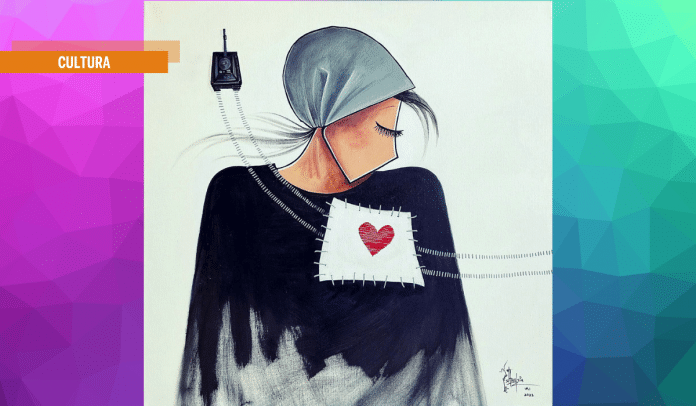

Jamilah ha 47 anni, ha sei figli, ma solo tre vivono ancora con lei e il marito. Mariam e Maliah (anche questi nomi di fantasia) sono sedute nel salone mentre ascoltano la chiamata in vivavoce e a volte sussurrano qualcosa alla madre. Mariam ha 18 anni, la mattina si alza, fa colazione, pulisce casa, scherza o litiga con la madre a seconda dell’umore. Non va a scuola da un anno. Jamilah parla dei figli con apprensione: «I miei figli qua non hanno futuro, voglio portarli fuori da questo Paese. Le mie figlie…vogliono un futuro». La voce in sottofondo di Mariam interrompe la madre: «Mariam vuole diventare dottoressa». Allora anche Maliah, la più piccola della famiglia, sussurra che vuole fare l’insegnante. L’educazione è preclusa alle ragazze dopo i sei gradi della scuola primaria (ossia dopo i 12 anni, ndr), ad eccezione di poche province. Più volte nel corso dell’anno sono state organizzate proteste per la riapertura delle scuole secondarie femminili. Lo scorso mese è stata lanciata una campagna sui social media, mentre a Herat alcune ragazze hanno allestito una mostra di pittura per rivendicare il diritto all’istruzione. Alle critiche che arrivano dagli afgani e dalla comunità internazionale, il governo talebano adduce giustificazioni legate a “questioni religiose”, asserendo la necessità di adattare il curriculum formativo ai valori islamici, assumere insegnanti donne e creare ambienti “sicuri” e separati tra i sessi.

Maliah non sa se potrà continuare a studiare: «Ho dodici anni, quindi è l’ultimo anno in cui posso andare a scuola. Ma spero tanto che le cose vadano meglio e di poter diventare una professoressa. Così i miei studenti diventeranno brave persone». Nel frattempo in videochiamata Ishan (ancora un nome di fantasia), il fratello maggiore, traduce le parole della sorella. Ha 22 anni ed è da quattro anni che ha lasciato l’Afghanistan. È richiedente asilo in Europa dopo un lungo viaggio di confine in confine. «No tu non vuoi essere un’insegnante, ma dieci insegnanti», dice Ishan a Maliah e tutti scoppiano a ridere. Non capisco subito la battuta, ma la risata della famiglia è contagiosa. Poi Jamilah si ricompone e poco dopo Ishan esprime a voce alta i suoi dubbi; difficile dire se scherzi o no: «Forse non dovremmo ridere in un’intervista sull’Afghanistan» ed esorta la madre a continuare. Non è preoccupata solo per le figlie, ma anche per il figlio sedicenne, l’unico figlio maschio ancora a Kabul. «È giovane, le idee dei talebani potrebbero influenzarlo e non voglio che succeda». Secondo Jamilah sono tanti i ragazzini che tra i 14 e i 16 anni si uniscono ai talebani. Non importa che governo ci sia, lavorare con il governo garantisce una minima entrata, sostiene.

La crisi economica che sta vivendo l’Afghanistan ha conseguenze disastrose sulla popolazione, che stava affrontando una crisi umanitaria già da prima dell’agosto scorso. Le sanzioni internazionali hanno isolato il Paese, messo in ginocchio da quarant’anni di guerra e dipendente dagli aiuti umanitari esterni. Il congelamento delle riserve afgane all’estero e il blocco dei trasferimenti economici ha portato alla crisi finanziaria, e quindi alla crisi di liquidità e all’aumento dell’inflazione. «Ho un unico pensiero appena mi sveglio. Cosa mangiamo oggi? Quanti soldi abbiamo? E poi cerchiamo di comprare quello che possiamo, prima che aumenti ulteriormente il costo. Se non avessimo Ishan che ci aiuta non so come faremmo a sopravvivere» racconta Jamilah. Ishan si incupisce mentre traduce. E si spiega poco dopo: «La speranza delle nostre famiglie è riposta completamente su di noi, in Europa». Ma non tutti hanno qualcuno che li supporti fuori dall’Afghanistan.

«Molte famiglie mandano i propri figli a lavorare per sfamarsi. Anche lontano da casa». Le parole di Jamilah confermano quel che riporta Save the children nel report pubblicato lo scorso 8 agosto, intitolato Punto di rottura: la vita per i bambini a un anno dalla presa di controllo dei talebani. Il 25 per cento dei bambini afgani lavora per apportare qualche entrata in casa, un bambino su dieci si allontana dal nucleo familiare per cercare una qualche forma di impiego, mentre a più del 5% delle bambine viene chiesto di sposarsi per supportare la famiglia.

L’insicurezza alimentare diffusa nel Paese non è conseguente solo ai recenti cambiamenti politici e all’instaurazione del nuovo regime. La comunità internazionale è pienamente responsabile della fame della popolazione afghana. Oltre a quarant’anni di guerra a cui direttamente o indirettamente hanno preso parte i governi occidentali e la Nato, a colpire l’Afghanistan sono anche gli effetti dello sviluppo non sostenibile alla base del sistema economico capitalista. Secondo quanto riporta Afghanistan analysts network, tra i dieci Paesi più vulnerabili alla crisi climatica e ambientale, vi è l’Afghanistan. Nell’ultimo mese molte province sono state colpite da alluvioni che hanno distrutto case, provocando morti e sfollati. Ettari di terreno agricolo e infrastrutture quali ponti, ospedali e scuole sono stati spazzati via da ingenti precipitazioni e piogge. Lo scioglimento dei ghiacci e delle nevi hanno influenzato il flusso dei fiumi, alternando periodi di piena a lunghi periodi di bassa portata e quindi di siccità.

«Quando parliamo con gli amici, nessuno di noi spera più di vedere un Afghanistan felice. Forse solo i figli dei figli dei nostri figli vivranno un Afghanistan con meno problemi e senza conflitti. Forse». Jamilah risponde alle parole di Ishan, ancora più sconfortata: «Ho vissuto quarant’anni di guerra. C’erano, ci sono e ci saranno sempre problemi. Non ho più speranza». Ishan sorride, sorpreso di aver ricoperto il ruolo dell’ottimista tra i due. Improvvisamente la connessione cade. Con Ishan rimaniamo d’accordo di provare a richiamare la famiglia più tardi, ma sarà impossibile riuscire a ricontattarli fino a due giorni dopo. Nel frattempo fonti locali avvertono dell’assenza di internet a seguito di attentati nei quartieri ovest di Kabul.

«La situazione è ottima ora, possiamo uscire di casa senza avere paura». Emran (nome anche questo di fantasia) ha 24 anni. Gira la videocamera e mostra il suo gatto e il suo cane nel giardino di Kabul. Fa caldo e riposano all’ombra. Le sue parole stonano con le notizie della settimana. Sono i giorni precedenti all’Ashura, importante cerimonia per la comunità sciita. Nel fine settimana del 6 e 7 agosto, sono 120 i morti e feriti a seguito delle esplosioni rivendicate dall’Isis Khorasan (Isis-K), branca locale dello Stato islamico, come riporta la missione di assistenza delle Nazioni unite in Afghanistan Unama. Già a giugno, la missione aveva pubblicato un report secondo il quale sarebbero 2.106 le vittime civili (700 morti e 1406 feriti) tra il 15 agosto 2021 e il 15 giugno 2022 causate da ordigni inesplosi (tra le vittime di questo tipo di armi, il 71% sono bambini) o a seguito di attacchi rivendicati o attribuiti a Isis-K. «In molti casi i target principali sono le minoranze etniche e religiose, ovvero gli Hazara sciiti, gli sciiti in generale e musulmani sufi» si legge nel report.

Mentre parla in videochiamata Emran si avvia verso l’alimentari sotto casa: «Da quando ci sono i talebani, la sicurezza è garantita. Ora chiunque può fare una passeggiata senza preoccuparsi troppo». Eppure non è un caso che il titolo del nuovo report di Amnesty international sia Death in slow motion. Women and girls under taliban rule (in italiano “morte a rallentatore. Donne e ragazze sotto il regime talebano”).

«Se c’è la guerra o no mi importa poco. Non posso vedere i miei amici, le mie giornate trascorrono dentro casa», dice Mariam e poi passa di nuovo il telefono alla madre Jamilah. Sono trascorsi due giorni prima di riuscire a stabilire un contatto. «Possiamo andare fuori solo in caso di necessità. Con l’hijab, in modo tale che appaiano solo gli occhi e il volto sia coperto. Non possiamo andare sole oltre 78 km e quindi nemmeno fuori dall’Afghanistan; non possiamo salire su macchine o taxi senza essere accompagnate da un guardiano, mahram», spiega Jamilah.

L’esclusione delle donne e ragazze dalla vita pubblica è iniziata fin dall’instaurazione del governo ad interim completamente maschile e seguita da numerosi decreti che hanno limitato l’accesso delle donne all’istruzione, al mondo del lavoro e più in generale alla vita quotidiana. Sono rari i casi in cui le donne afghane sono riuscite a mantenere il proprio impiego. «Non ho più una routine, il tempo passa e basta» dice Mariam. Anche nelle televisioni e nei media le donne appaiono sempre meno. Dall’agosto 2021, il 76,19% delle giornaliste ha perso il proprio impiego, secondo quanto denunciato in un dossier di Reporters without borders. Attività sportive e ricreative sono proibite per la popolazione femminile, che si trova a passare intere giornate in casa. Aumentano così le probabilità di violenza domestica, ma la dissoluzione di strutture atte alla difesa dei diritti delle donne, e quindi alla loro salute, ha reso impossibile denunciare la violenza subita per timore e per assenza di rifugi sicuri e di tutela.

Con il nuovo decreto del 7 maggio scorso, il ministro della Prevenzione del vizio e la promozione della virtù ha reso l’hijab obbligatoria negli spazi pubblici, sancendo definitivamente l’invisibilità della popolazione femminile, a cui era già stata proibita l’apparizione in film e altre attività artistiche. «Anche gli uomini più aperti sono confusi su come comportarsi rispetto al nuovo ordinamento sul’hijab» commenta Silvia Ricchieri del Cospe, associazione di cooperazione internazionale a lungo attiva in Afghanistan. Infatti, secondo il decreto verranno puniti gli uomini “responsabili” delle donne che non adempiranno alle regole relative all’abbigliamento. Mariti, padri e fratelli vengono messi contro le donne della propria famiglia. La distanza tra uomini e donne aumenta, e quindi la comprensione reciproca.

«Se usciamo per fare una passeggiata con tutta la famiglia, non sappiamo dove andare. Molti luoghi pubblici, come i parchi, sono frequentabili solo in maniera alternata: alcuni giorni sono per le donne e altri per gli uomini», racconta Jamilah. Quando va al parco vede impiegati talebani che controllano l’area. «Non ho capito, loro non sono uomini? Solo i nostri mariti e figli sono uomini?» chiede, alzando la voce. Jamilah ha parlato solo una volta con un giovane talebano, quando è andata a ritirare l’attestato scolastico del figlio. Per il resto rimangono figure piuttosto oscure, poco comprese e di cui ha paura. È la seconda volta che Jamilah vive sotto il regime talebano. Le figlie ne hanno sentito parlare fin da appena nate. «Sapevo che erano molto pericolosi. Ero spaventata, ma ora che li vedo tutti i giorni è diventato normale per me» dice Maliah. Le diverte molto truccarsi, fin da quando è piccola. Le dispiace che, ora che diventerà più grande, non potrà truccarsi in pubblico. Ripensa un po’ alla sua vita prima del regime, poi continua: «Finché senti parlare delle cose, ne hai tanta paura, ma una volta che le vivi quotidianamente, diventa tutto normale». Maliah ha impiegato poco tempo a normalizzare la situazione di paura e repressione in cui vive.

Ma, nonostante la violenza selettiva del governo talebano scoraggi ogni tentativo di cambiamento, qualcuno resiste alla normalizzazione. A pochi giorni dall’anniversario della presa di Kabul, il 13 agosto, alcune donne sono scese in piazza a manifestare nella capitale rivendicando il diritto all’istruzione e alla partecipazione sociale e politica. Pane, lavoro e libertà. Mentre urlano il loro slogan, le manifestanti vengono disperse con spari in aria da parte dei talebani. Poche ore dopo la protesta, arrivano già notizie di arresti da fonti locali, tra cui anche giornalisti e giornaliste.

Le misure volte alla repressione, alla censura e alla limitazione del dibattito interno rendono estremamente pericolosa ogni forma di reazione da parte della popolazione afghana. Nel report di Unama vengono denunciate esecuzioni extragiudiziali, torture, detenzioni e arresti arbitrari non solo a danno dei membri del forze armate del precedente governo, ma anche di giornalisti e attivisti. I dati dell’analisi di Reporters without borders parlano con chiarezza. Dei 547 organi di informazione presenti un anno fa nel Paese, 219 hanno cessato le proprie attività nel corso degli scorsi mesi. Ad oggi si contano 4.759 giornalisti rispetto ai 11.857 censiti prima dell’arrivo del regime talebano.

«Ora in Afghanistan l’accesso alle informazioni è controllato dai talebani, quindi al momento abbiamo solo le nostre fonti locali, anch’esse limitate» spiega Abdul Ghafoor Rafiey. È stato evacuato in Germania dopo l’arrivo del nuovo regime ed è direttore di Amaso (Organizzazione di consulenza e sostegno ai migranti dell’Afghanistan), fondata nel 2014 a seguito delle numerose deportazioni di afghani dai Paesi occidentali. «Non tutti sono riusciti a scappare, per cui abbiamo ancora del personale in Afghanistan. Stiamo cercando di lavorare a distanza, ma c’è molta paura e non possiamo mettere in pericolo la vita di chi lavora con Amaso. I talebani potrebbero incolparli di aver agito contro il regime e detenerli», conclude.

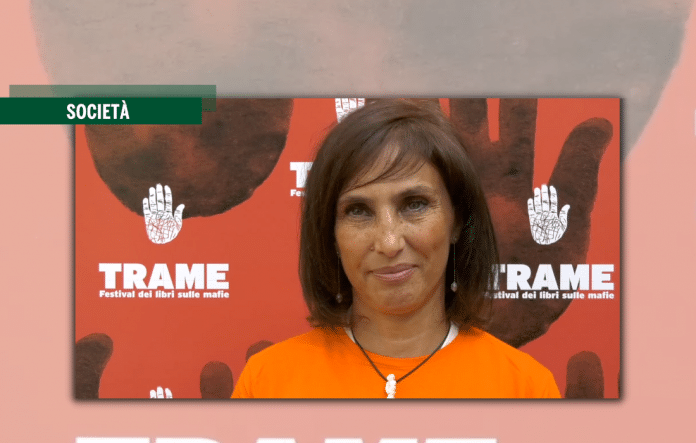

Tra la popolazione civile alcuni nuclei di resistenza cercano nuovi modi per agire e reagire, al sicuro dagli occhi del regime. Tra queste le donne di Rawa (Associazione rivoluzionaria delle donne afghane), organizzazione politica e indipendente che dal 1977 lotta per la pace, la democrazia e i diritti delle donne. «La loro volontà è di rimanere all’interno del Paese e come hanno fatto sempre di lottare a partire dai settori popolari più poveri. È una scelta politica molto chiara: hanno sempre sostenuto che non è possibile alcuna democrazia se si mantiene un tasso di analfabetismo così alto, soprattutto tra le donne», spiega Antonella Garofalo di Cisda, Coordinamento italiano a sostegno delle donne afghane, che fin dalla sua nascita sostiene il lavoro politico e sociale di Rawa. E continua: «Questa è sempre stata la loro prima attività e ancora adesso stanno facendo questo lavoro, clandestinamente, nelle case, attraverso le reti familiari».

Tuttavia non per tutti rimanere è stata una scelta. «Una delle mie colleghe era incinta, come me. Dal cancello principale era impossibile entrare nell’aeroporto di Kabul, così abbiamo trovato un’altra via, ma dovevamo attraversare un fiume. E lei non ce l’ha fatta: ora si nasconde e come lei tante altre attiviste e attivisti», Reha ricorda così la sua fuga da Kabul lo scorso agosto. Ha lavorato per due anni nei progetti di Cospe, associazione di cooperazione internazionale. «Avevamo centri antiviolenza in Afghanistan, ora chiusi. Facevamo corsi di alfabetizzazione e partecipavamo a una rete di promozione dei diritti umani. E tanti altri progetti. Poi dall’anno scorso cerchiamo modi di evacuare le persone a rischio con cui siamo in contatto» spiega Silvia Ricchieri del Cospe.

Reha si siede accanto ad Anush, quando le loro due bambine si affacciano dalla porta. Ascoltano la madre, mentre racconta con amore e dolore l’Afghanistan degli ultimi anni. «Ho lavorato per 14 anni a Kabul con Saajs (Social association of afghan justice seekers). raccoglievamo prove dei crimini di guerra degli ultimi due decenni per denunciare i responsabili rimasti impuniti», prende le melanzane che ha preparato e le serve nei piatti, poi continua. «Quando ci siamo sposati, io e Anush ci siamo trasferiti a Takhar, dove sono diventata focal point di Cospe in progetti legati ai diritti umani», deglutisce un sorso di tè chai, e dice: «Sono stata minacciata più volte con lettere e chiamate. Già da prima dell’arrivo dei talebani. Le milizie locali erano spesso lasciate allo sbando dal governo, spesso torturavano persone qualsiasi. E sono loro che più volte mi hanno esortato a smettere di lavorare con Cospe in quanto stranieri e non musulmani». Indica un piatto pieno di carne macinata, simile a delle polpette schiacciate. Chapli kebab, saporito e molto piccante. Il fratello di Reha, seduto al tavolo ride, spiegando che chapli significa “sandali”. Assaporo il boccone, mi dà un senso di ordine tra la marea di informazioni, immagini e immaginari sull’Afghanistan arrivati in modo intermittente negli scorsi anni.

Anush si aggiunge alle parole di Reha, commentando: «La Nato ha continuato a dire che stava combattendo contro il terrorismo. Bugie. Gli Usa hanno supportato gruppi religiosi fondamentalisti per anni. Hanno distrutto l’Afghanistan, pensando solo ai propri interessi e non alle persone. Ora la comunità internazionale non deve riconoscere i talebani». Reha annuisce, taglia un pezzo di chapli kebab, per poi continuare: «Quando i talebani hanno cominciato ad acquisire potere abbiamo chiesto aiuto al Cospe per aiutarci a scappare. E così siamo arrivati in Italia».

Tra le mille varianti di kabuli palau, ricerco una linea comune. Torno con la memoria in Serbia, tra gli insediamenti informali di migranti vicino al confine con la Croazia, lungo la cosiddetta “rotta balcanica”. È il 2019 e Ahmad cucina il piatto tipico, ma senza uvetta. Insieme a lui vivono in una fabbrica abbandonata molti giovani afghani che l’Unione europea non lascia entrare. Non ci sono vie legali per accedere. Respinti quasi ogni notte dalle violenze continue della polizia croata, non viene garantito loro il diritto d’asilo. Cerco di mettere insieme i pochi pezzi che ho del puzzle per avere un’idea vagamente complessiva di un Paese tanto rilevante nella politica internazionale delle ultime decadi, quanto ignorato. Tanto conosciuto, quanto sconosciuto. Mentre Ahmad cucina Amin ride quando gli viene chiesto da dove viene. «Da Kab..uuum». Rimango sconvolta dal suo modo di scherzare, colmo del trauma che si porta dietro. Stona con il volto mesto di Sadiq, che mostra le immagini dei recenti attentati nell’Afghanistan di Ghani, rivendicati dai talebani. E mentre cerco di capire di più, di farmi raccontare la storia dell’Afghanistan, Ahmad se ne va innervosito quasi gridando che Afghanistan non significa solo talebani. Che c’è molto di più.

«Ci manca così tanto l’Afghanistan» dicono all’unisono Reha e Anush. «Le nostre case, i nostri paesaggi, i nostri amici, il nostro lavoro..», sospirano. Un assaggio di kabuli palau. Mordo un pezzo di carne di manzo; è questo l’Afghanistan che conosco meglio, l’Afghanistan dell’esilio. L’Afghanistan di chi in questi anni se n’è dovuto andare o ha scelto di andarsene, per un motivo o per l’altro.

È il primo gennaio 2021 e nell’accampamento informale vicino alla frontiera croata, tra una tenda e l’altra, alcuni giovani afghani preparano kabuli palau per festeggiare il nuovo anno del calendario gregoriano (diverso dal calendario seguito in Afghanistan). Scattata la mezzanotte non vola una mosca. Ma non appena il riso è pronto iniziano musica e festeggiamenti. Sulle rotaie del treno siede Aziz. Mi chiede se ho un cane. Poi ride e mi dice che il suo cane è «finish, finito». Morto, poco prima che partisse, a seguito di un’esplosione. Ha 16 anni ed è scappato già da qualche anno, dopo che i talebani hanno ucciso il fratello maggiore. Comincia a elencare tutte le volte in cui è stato respinto illegalmente ai confini europei.

Tra le 1.558 testimonianze di pushbacks (respingimenti illegali) raccolte da Border violence monitoring network, in 603 sono coinvolte persone di origine afghana. La Turchia è uno dei Paesi nel quale vengono spesso respinte le persone migranti. Secondo quanto riporta Amaso (Organizzazione di consulenza e sostegno ai migranti dell’Afghanistan), almeno 32.416 rifugiati afghani sono stati rimpatriati dalla Turchia nel corso del 2022, di cui ben 12.222 a giugno. «I Paesi europei non intervengono in merito alle deportazioni (formali e informali) messe in atto da Turchia, Iran e Pakistan verso l’Afghanistan. Ma sono coinvolti. Agiscono in modo sincronizzato» commenta Abdul Ghafoor Rafiey, direttore di Amaso, in merito alle responsabilità europee. E continua: «In seguito all’accordo del 18 marzo 2016 la Turchia è pagata dall’Unione europea per bloccare i flussi. Oltre al fatto che quotidianamente i rifugiati vengono respinti illegalmente dalla Grecia verso la Turchia».

È dal 2014 che Abdul Ghafoor Rafiey si occupa di dare un supporto alle persone rimpatriate e che denuncia alle autorità europee che l’Afghanistan non è un luogo sicuro. «Per i talebani chi vive o ha vissuto in Europa è tendenzialmente considerato infedele. Nelle zone rurali afghane ci sono da anni gruppi estremisti, oltre a malintenzionati e alle milizie locali del precedente governo, che abusavano del proprio potere». Racconta di numerosi suicidi a causa dello stigma sociale. E anche di uccisioni, torture e sparizioni a danno delle persone deportate. Ma le autorità europee sono rimaste sorde agli allarmi. Fino ad arrivare al colmo: «Per quanto possiamo verificare, la Germania ha deportato persone in Afghanistan fino a luglio 2021. Una deportazione prevista per agosto 2021 è stata cancellata. Sappiamo anche di casi in cui persone precedentemente riportate sono state evacuate» afferma Theresa Breuer di Kabul Luftbrücke, organizzazione no profit tedesca che dal 15 agosto scorso ha evacuato 2.500 persone e aiutato altre 1.000 a partire in sicurezza. E commenta: «Ci siamo resi conto che molte persone minacciate sono state abbandonate dalla Germania e dai loro partner occidentali».

Abdul Ghafoor è preoccupato; teme che presto i Paesi europei cerchino scuse per considerare nuovamente l’Afghanistan un Paese sicuro. «La comunità europea non deve dimenticare che il governo dei talebani è un regime terrorista e fondamentalista. Le persone deportate in Afghanistan se non vengono punite o torturate dai taliban, saranno punite dalle circostanze e dalla crisi umanitaria».

* In foto, uno scorcio di Kabul, 7 agosto 2022