Oggi è avvenuta un’altra strage in mare. L’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati parla di 150 morti. Medici senza frontiere di 70 cadaveri in mare, un centinaio i dispersi. E oggi il decreto sicurezza bis ottiene il via libera alla Camera. A Montecitorio il risultato finale è stato 322 sì, 90 no e un astenuto – 17 deputati 5S non hanno partecipato al voto, mentre il presidente Roberto Fico è uscito dall’aula poco prima della votazione.

In questo quadro drammatico ricordiamo quale è stato l’iter e cosa contiene il decreto sicurezza bis, lo facciamo con Stefano Galieni che ne ha scritto, per noi e per a-dif.org:

Il decreto legge sicurezza bis (Dl 53/2019) dopo essere passato dalle commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia della Camera, procede nel suo iter a colpi di fiducia. Un percorso già dall’inizio accidentato, che ha poi risentito dell’effervescenza politica e di dinamiche estranee al provvedimento stesso. Il dibattito c’è stato ma alla fine, a colpi di emendamenti, il testo uscito è assai peggiore di quello approdato alle Commissioni.

L’esame è iniziato il 25 giugno, si è quindi già in ritardo, tenendo conto che entro il 13 agosto il decreto legge 53/2019 va convertito in legge, ed entro quel termine va approvato anche al Senato. In caso contrario finirebbe col decadere. Come sarebbe auspicabile e forse pure possibile se i parlamentari che si oppongono sfruttassero le contraddizioni della maggioranza, arrivando anche al limite dell’ostruzionismo.

Il decreto, come molti ricorderanno, nasce soprattutto in seguito al fatto che, nonostante il primo decreto sicurezza (legge 132/2018), le navi umanitarie delle Ong hanno continuato, fra mille difficoltà, a salvare persone in acque internazionali e i loro equipaggi a svolgere un prezioso lavoro di testimonianza in quel tratto di mare che si vorrebbe deserto e totalmente alla mercé della cosiddetta Guardia costiera libica. Ma c’è un’altra ragione. Al governo erano sfuggiti, nel primo testo, altri punti su cui poter intervenire soprattutto in merito alla repressione del dissenso sociale e, visto il successo riscontrato col primo tentativo, pur non sussistendo i requisiti di necessità e urgenza previsti per tali misure, ma da anni ampiamente ignorati nella decretazione d’urgenza, si è fatto ricorso a un decreto sicurezza bis, n.53/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno scorso.

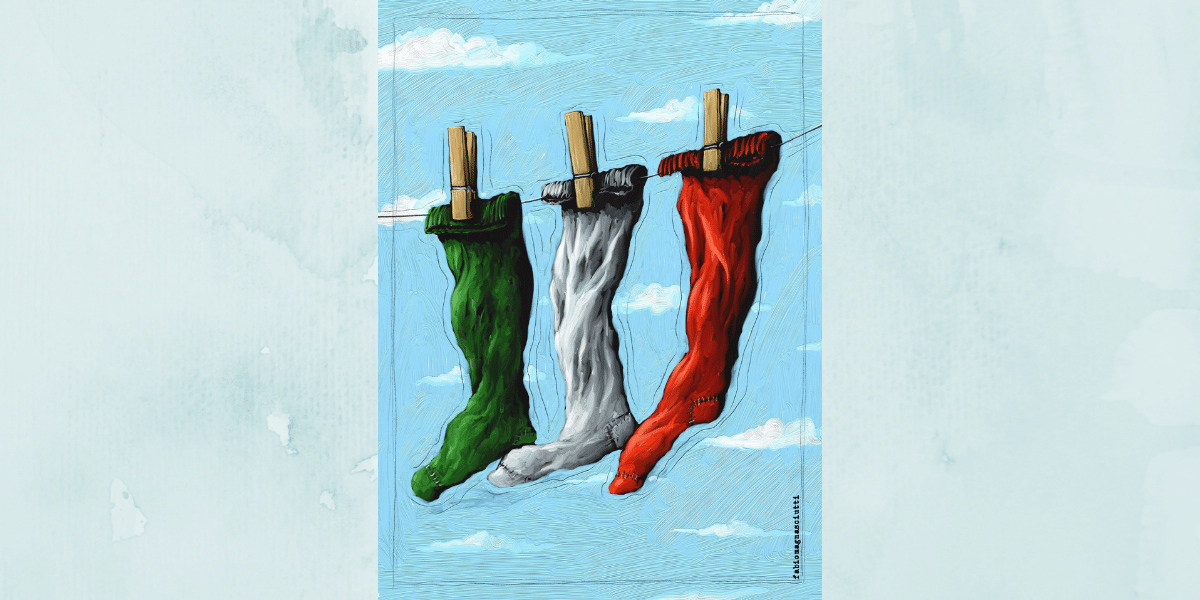

La originaria stesura del decreto, prima delle elezioni europee, aveva creato un certo imbarazzo, vi si proponeva ad esempio di punire le Ong e gli armatori, con una sanzione pecuniaria per ogni persona salvata. Una sorta di “tariffario delle vite umane” che lo stesso Presidente della Repubblica, per il resto sin troppo prudente e silenzioso, ha considerato inaccettabile. Si è giunti, nel testo di decreto legge presentato alla Camera per la conversione, a ipotizzare una cifra forfettaria, con un massimo di 50 mila euro ad imbarcazione. Per velocizzare i lavori, si è deciso di discuterlo congiuntamente nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, quanto segue è l’iter del percorso fin qui seguito. Da lunedì 22 luglio dovrebbe cominciare l’esame del provvedimento nell’aula della Camera, prima di passare al Senato.

All’apertura dei lavori in commissione, dopo la relazione introduttiva si è avuto il primo assaggio del livello della discussione. La deputata della Lega Simona Bordonali, relatrice, si è infatti appellata, per spiegare le ragioni delle misure contro le Ong, all’art 19 comma 2 della Convenzione di Montego Bay ritenendo che le imbarcazioni vadano fermate in quanto il loro passaggio nelle acque territoriali sarebbe «pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato». Una valutazione che dà per scontato il carattere illegale dei soccorsi operati in acque internazionali da navi private che, in assenza di navi militari, svolgono attività di ricerca e salvataggio. Poco importa che il resto della Convenzione di Montego Bay (Unclos) sia stato ampiamente disatteso, e che siano state del tutto ignorate le altre due Convenzioni di diritto del mare, la Convenzione di Amburgo (SAR) e la Convenzione Solas. Come risulta violato il principio di non respingimento affermato dall’art.33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati.

Solo due, e di carattere preliminare, gli interventi in opposizione al decreto. La maggioranza ha operato come un rullo compressore, malgrado i litigi quotidiani tra i suoi maggiori esponenti, ignorando la immediata precettività degli articoli 10 e 117 della Costituzione, che avrebbero dovuto impedire una valutazione favorevole in merito alla costituzionalità degli articoli 1 e 2 del decreto, che prevedono la cd. chiusura dei porti e le sanzioni contro le Ong che salvano vite in mare. Due ulteriori riunioni si sono poi tenute il 26 giugno e il 9 luglio senza alterare molto il progetto presentato per la conversione in legge. Il giorno successivo, il 10 luglio, sono stati presentati diversi emendamenti che inaspriscono ulteriormente il testo originario.

Molti di questi emendamenti portano la firma di esponenti della Lega, altri di Forza Italia e di FdI, tutti sono accomunati dall’intento di aumentare l’effetto repressivo del Decreto legge 53/2019. In alcuni casi si supera veramente ogni limite derivante dalla normativa europea e dalla Carta costituzionale, dall’emendamento che porta da 6 a 18 mesi i tempi di trattenimento nei Cpr, all’abrogazione del reato di tortura, all’utilizzo in maniera sistematica della polizia municipale per mansioni non compatibili con il suo ruolo, all’affondamento delle imbarcazioni delle Ong, all’introduzione del reato di “integralismo islamico”. L’opposizione, in particolare rappresentata da parlamentari di Leu, dei Radicali italiani e di alcuni esponenti del Pd, ha avanzato proposte per tamponare gli effetti del nuovo dispositivo normativo, ma in un’aula che è parsa sorda e cieca persino di fronte ai richiami alla Costituzione. In tutto sono stati presentati 546 emendamenti, in gran parte dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Il 15 luglio, nella Sala del Mappamondo, si è trovato il tempo per alcune audizioni informali, il 16 si è tornati in Commissione. Una riunione lunga, del resto il dibattito avveniva in sede referente, con lavori interrotti spesso da numerose scontri. Si era nel pieno della vicenda Sea-watch 3, ogni occasione di propaganda era dunque buona, anche in sede parlamentare, mentre stava esplodendo sui giornali il caso dei cosiddetti “fondi russi” e l’atmosfera rimaneva incandescente per tutta la giornata.

Le due sedute del 17 e 18 luglio, sono state caratterizzate da un incontro con esponenti del governo che sono intervenuti voltando le spalle ai parlamentari dell’opposizione con le reazioni conseguenti. Nonostante un impegno ancora più forte di alcuni parlamentari che hanno tentato di modificare il provvedimento in senso conforme alle normative internazionali ed alla Costituzione, sono state approvate modifiche sostanziali che inaspriscono le sanzioni contro le Ong. Multe fino a 1 milione di euro per chi opera soccorso in mare e prova a cercare un Place of safety sulle coste italiane, misure per facilitare la requisizione e, entro due anni, la demolizione delle imbarcazioni sequestrate alle Ong.

Ora il testo arriva in aula, dove non è improbabile che vengano presentati ulteriori emendamenti peggiorativi, anche se ormai sembra prevalere la fretta di portare a casa il risultato. Il decreto legge deve essere approvato entro il 13 agosto ed i parlamentari stanno già facendo le valige per le ferie, mentre il quadro politico è sempre più confuso. Si può quindi prevedere una vera e propria blindatura del testo in Senato. Seguiremo costantemente l’iter di questo pessimo, e per molti aspetti propagandistico, tentativo di criminalizzare ancora più drasticamente la solidarietà e il dissenso sociale con il ricorso a sanzioni penali-amministrative sempre più gravi. Comunque venga approvato definitivamente questo decreto, aumenterà in Italia ed all’estero la mobilitazione contro gli effetti nefasti della sua applicazione, e si moltiplicheranno i ricorsi giurisdizionali, come si è già sperimentato con il primo decreto legge sicurezza, adesso legge n.132/2018, fortemente ridimensionato nella sua portata applicativa dalle sentenze pronunciate dai giudici. Questo ennesimo attacco allo stato di diritto non passerà.

Intanto dopo la sessione alla Camera di lunedì 22 giugno il giorno successivo il governo ha posto la “questione di fiducia” sul testo, togliendo spazio ad ogni ulteriore emendamento. Malgrado diffusi malumori, l’esito della votazione, e dunque l’approvazione del provvedimento, col supporto di FdI e Forza Italia, sembra scontato. In occasione della discussione si è registrata una scarsa presenza in aula delle forze di governo, mentre gli interventi delle opposizioni, per quanto fondati su richiami alla Costituzione ed alle Convenzioni internazionali, ben poco hanno potuto, di fronte ad un percorso decisionale ormai deciso dalla maggioranza con una ennesima forzatura dei regolamenti parlamentari.