Dum spiro spero era il motto di Edoardo Salzano: finché avrò un fiato, continuerò a sperare. Sperare in una società che sappia battersi per una maggiore giustizia sociale e, per questo, proteggere paesaggio e città dagli interessi parassitari della rendita, fonte di speculazione edilizia, disagio abitativo, degrado delle periferie, gentrification e, non da ultimo, distorsione dei meccanismi democratici. Salzano è stato uno degli urbanisti più importanti del nostro secondo dopoguerra, interpretando questo ruolo sia come professionista della pianificazione che come docente universitario, in ambito politico e come attivista di primo piano. In sintesi, un intellettuale che non si è mai sottratto alle sfide della contemporaneità, offrendo la propria voce, con infinita generosità e fino ai suoi ultimi giorni, per il sostegno delle mille e sempre più faticose lotte a difesa di una città e di un Paese più giusti e vivibili.

Nato a Napoli nel 1930, Eddy Salzano divenne ingegnere e, fin dai primi anni Settanta, docente di urbanistica, divenuto poi ordinario presso lo Iuav dove ha insegnato fino al 2000.

Ma contemporaneamente, Eddy ha partecipato, sul piano politico (consigliere comunale a Roma e Venezia, regionale nel Veneto e assessore all’urbanistica di Venezia dal 1975 al 1985) a tutte le battaglie che dagli anni Sessanta in poi hanno caratterizzato, in Italia, lo scontro – aperto e sotterraneo – fra i fautori della rendita edilizia da un lato e di chi cercava di sostenere le ragioni di una pianificazione sensibile alle esigenze di una società in profonda trasformazione e in lotta per abitazioni dignitose, città a misura d’uomo e dotate di standards urbanistici allineati con quelli delle coeve esperienze del nord Europa.

Fu una fase politica senza esclusione di colpi, dall’affossamento della progetto di legge urbanistica di Fiorentino Sullo, nel 1963, alla legge ponte del 1967 e alle manifestazioni dell’autunno caldo del 1969, l’anno di piazza Fontana e dell’inizio di quella strategia della tensione che, fra i suoi obiettivi repressivi, includeva senz’altro anche quelli relativi alla conquista di un più moderno e democratico assetto di governo del territorio. Salzano parteciperà, da protagonista, a tutte queste fasi, consulente di primo piano del ministero dei lavori pubblici, membro dell’Istituto nazionale di urbanistica, di cui sarà presidente nazionale dal 1983 al 1990 oltre che fondatore e direttore – dal 1972 al 1992 – della rivista Urbanistica informazioni: uno strumento, all’epoca innovativo, che rendeva conto dell’insieme delle attività di pianificazione a livello locale, permettendo così un confronto costante fra amministratori e tecnici urbanisti.

In quella iniziativa era già evidente la piena comprensione dell’importanza della comunicazione: informare, raccontare ciò che è, come diceva Eddy citando Rosa Luxemburg, è rivoluzionario.

Eddy Salzano, un’altra idea di urbanistica

La forza di Berthe Morisot, pittrice nonostante Manet

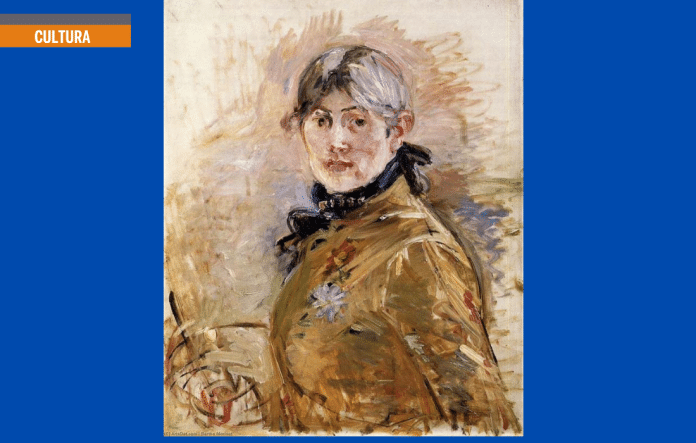

A vari lustri dalla nascita dell’impressionismo la pittrice Berthe Morisot (1841-1895), unica donna ad esporre (e con grande scandalo) nello studio di Nadar nella mostra che il 15 aprile 1874 segnò la nascita del movimento, trova finalmente l’attenzione che merita, anche in Italia, con una doppia occasione di incontro dal vivo con la sua opera: la mostra Impression Morisot in Palazzo Ducale a Genova (fino al 23 febbraio) e Berthe Morisot, pittrice impressionista, alla Gam di Torino (fino al 9 marzo).

Finalmente si mette in primo piano il suo lavoro e la sua originale ricerca, presentando un’ampia selezione delle sue numerose opere (il corpus complessivo ne conta circa cinquecento). Fin qui in letteratura si è parlato molto e soprattutto della sua biografia, molto significativa per una storia delle donne, a partire dallo scritto folgorante che le dedicò Anna Banti in Quando anche le donne si misero a dipingere (ripubblicato nel 2011 da Abscondita) in cui la storica dell’arte e scrittrice scavò nel rapporto ambivalente che Édouard Manet instaurò con la giovane artista. Da geniale pittore quale era, seppe cogliere la vibrante presenza femminile di Berthe in celebri quadri come Le Balcon (che nel 1869 fu presentato al Salon) e in ritratti come l’indimenticabile Berthe Morisot con un mazzo di violette ( 1872), in cui spiccano la bellezza elegante e lo sguardo vivo della pittrice che si era prestata a fargli da modella. Mai Manet la ritrasse con i pennelli. Come invece Berte si auto rappresenta in un emozionante autoritratto del 1885 ora esposto in mostra alla Gam di Torino.

Anna Banti racconta in particolare di quella volta in cui Berthe Morisot sottopose a Manet un ritratto di sua madre, madame Marisot, poco prima di un’esposizione. Lui le fece dei rilievi e poi intervenne personalmente in modo così pesante da ridurla a «una caricatura». «Io rimango avvilita – annotava Berthe nel suo diario -. Mia madre trova la cosa divertente, io la trovo desolante». L’episodio la dice lunga, se ancora ce ne fosse bisogno, a proposito di quanti e quali ostacoli e pregiudizi le artiste nei secoli abbiano dovuto affrontare per poter sviluppare e affermare il proprio talento. Ma su questo torneremo più avanti. Prima però vogliamo parlare di Berthe Morisot come artista, cogliendo l’occasione che ci offre la mostra di Genova, prodotta da Electa e curata da Marianne Mathieu, con un percorso di 86 opere, tra dipinti, acqueforti, pastelli a cui si aggiungono foto, documenti lettere (ora pubblicate nel volume Lettere e taccuini 1869-1895 di Abscondita e nel catalogo della mostra edito da Electa).

«Non splende, il sole, per tutti gli esseri umani?». Le Clézio e la Palestina

Da ormai più di un anno è in corso l’ennesimo conflitto in Medio Oriente, e dopo la tragedia di Gaza si sono aperti altri fronti. Siamo arrivati ora all’invasione nel sud del Libano, ma tra fine agosto e inizio settembre il movimento dei coloni israeliani è tornato a colpire in maniera più intensa – come faceva prima del 7 ottobre – la Cisgiordania, soprattutto la zona di Tulkarem e il campo profughi di Nour Chams. I luoghi portano memoria degli avvenimenti, e in questo caso rimandano ciclicamente al punto d’origine del conflitto, fra 1947 e 1948, con la Nakba, l’esodo forzato e le prime persecuzioni della popolazione palestinese. Ma tutto ciò è diventato anche memoria letteraria: proprio in quelle stesse località è ambientata una parte importante di Étoile errante, bellissimo romanzo del premio Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio, pubblicato in Italia da Il Saggiatore con il titolo Stella errante.

Il romanzo fu pubblicato nel 1992, e vinse il premio della Lega internazionale per i diritti dell’uomo. Lo scrittore aveva iniziato a lavorarci sull’onda della prima guerra in Libano nel 1982, e poi della prima Intifada nel 1987. Le Clézio pubblicò su rivista due racconti relativi alla situazione palestinese durante la Nakba (dopo essersi documentato grazie ai lavori di storici israeliani che demitizzavano la fondazione dello Stato ebraico, come Ilan Pappé): Hanné nel 1987 e Camp de Nour Shams, été 1948 nel 1988. Il secondo testo si rivelerà poi uno dei capitoli della parte centrale del romanzo. Come oggi, già allora il dibattito vedeva una contrapposizione miope, che perde il contatto con il lato umano che invece la letteratura ha la capacità di far emergere, al di là di altri aspetti di ordine geopolitico, strategico e militare. Le Clézio venne attaccato con forza da sionisti radicali, fra questi anche il filosofo Bernard Henri Levy che oggi, intervistato da Piazzapulita su La7, ha sostenuto che i numeri riportati sulle morti a Gaza sarebbero stati gonfiati, e che ogni colpa andrebbe attribuita ad Hamas, senza responsabilità per il governo di Tel Aviv, che sempre secondo lui starebbe agendo in piena moralità. Ma notiamo anche – come già Le Clézio in alcune interviste dei primi anni 2000 – che il romanzo non venne tradotto in ebraico, mentre ha ricevuto grande attenzione nel mondo arabo moderato, in cui da subito alcune voci, come Tahar Ben Jelloun (un articolo del 28 ottobre 1988 su Le Monde), riconobbero in quelle pagine un’opera di testimonianza del dolore, senza distinzioni di confini e popoli.

Un piano coloniale scritto col sangue

Il 7 ottobre, nella sua immane tragedia, pagata cosi duramente dal popolo palestinese e dalle vittime israeliane, ha svelato la verità, oscurata in tutti questi anni da una narrativa che la verità la rovesciava. Lo Stato di Israele è stato presentato come eterna vittima, e non come autore della scelta strategica di annientare il popolo palestinese e sradicarlo dalla propria terra abitata per secoli. Un piano coloniale in atto da più di cento anni, sempre più esplicitato dai governi di Netanyahu, fino al 23 settembre 2023 quando, alle Nazioni Unite, il primo ministro mostrò una carta geografica della regione senza i territori palestinesi occupati. L’ultimo passo verso l’esistenza nei fatti della Grande Israele, accuratamente preparato dalla Knesset che nel 2018 votò una legge fondamentale che conferiva il diritto all’autodeterminazione al solo popolo ebraico, stabilì l’ebraico come unica lingua ufficiale dello Stato, estese la sovranità di Israele agli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. Del resto il governo di Netanyahu è in continuità con la politica di Menachem Begin fondatore del suo partito, il Likud, il quale nel 1947 si rifiutò di riconoscere la partizione della Palestina stabilita dall’Onu, considerandola illegale, motivando il suo rifiuto con il fatto che quella terra “dal fiume al mare” appartenesse al popolo ebraico per diritto divino. A Gaza è in atto un genocidio, vengono compiuti crimini di guerra e contro l’umanità riconosciuti dalla Corte penale internazionale, che chiede l’arresto per Netanyahu e il suo ministro degli Esteri Gallant. Questo accade mentre la Corte internazionale di giustizia indaga sugli intenti genocidiari di Israele e sentenzia l’illegalità dell’occupazione militare del ’67 della Cisgiordania, Gaza e di Gerusalemme Est.

Nella Cisgiordania è il via libera a fanatici fondamentalisti messianici, i coloni che, in tutti questi anni a partire dal 1967, si sono impossessati delle terre coltivate e abitate dai palestinesi con la forza dell’occupazione militare. Ciò è avvenuto non solo durante i governi della destra di Netanyahu, che vinse le prime elezioni nel giugno del 1996, ma ben prima con i governi laburisti che, non dimentichiamo, furono fautori, con alla testa David Ben Gurion, della prima Nakba palestinese (la catastrofe), con l’espulsione di oltre 700mila persone e la distruzione di 482 villaggi palestinesi per cancellarne la memoria ed impedire il ritorno degli abitanti. Ed oggi il ministro Bengvir sostiene che devono portare a compimento l’operazione che Ben Gurion non completò: espellere tutti i palestinesi dalla Palestina storica.

Così resiste la Cisgiordania

QUSRA – Faz3a (Fazha, in arabo aiuto) è il nome della campagna lanciata nel luglio scorso da Ramallah dal Coordinamento delle lotte popolari in Palestina che ha chiesto alle organizzazioni internazionali l’invio di volontari per la protezione della popolazione civile in Cisgiordania. Assopace Palestina ha aderito subito e io e una compagna di Milano, Elena Castellani, siamo partiti il 20 agosto. Quello che segue è un resoconto del viaggio in cui tento di restituire il senso della mia esperienza, quello che ho visto, quello che ho imparato, l’amore per quella gente e per quella terra.

Al nostro arrivo a Ramallah, mercoledì 21, il primo giorno è occupato dal training presso la sede del Coordinamento dei comitati popolari. Siamo una quindicina di persone, la maggior parte cittadini americani. Il training si rivelerà utilissimo: ci spiegano l’abc della lotta pacifica non violenta, il tipo di azione che faremo, le tecniche di de-escalation nelle situazioni di conflitto. Ci mostrano le divise indossate dai vari corpi militari, i loro mezzi di trasporto, i tipi di arma in dotazione e i relativi proiettili. Poi ci spiegano le regole: ogni azione va discussa e decisa collettivamente, se non si è d’accordo ci si può esimere dal farla; prima di metterla in pratica va designato un “decisore di emergenza”, una persona cioè che decide il da farsi nelle situazioni impreviste. Ci informano infine sugli aspetti legali, come comportarsi in caso di fermo o arresto, ricordando i nostri diritti fondamentali: non rispondere, richiedere l’assistenza di un avvocato.

Io, Elena ed altri cinque veniamo assegnati al Comitato di resistenza popolare di Qusra, una cittadina di circa cinquemila abitanti, a 15 km a sud-est di Nablus, letteralmente assediata dagli insediamenti israeliani (vengono sempre costruiti sulla cima delle colline, per poter controllare le valli). Siamo alloggiati nella “casa degli internazionali”, un edificio spartano dentro e fuori, in cima alla collina che fronteggia i due insediamenti di Esh Kodesh ed Ehiya. Ad accoglierci c’è Abed Wady, una persona di grande umanità, leader politico della cittadina. Abed è il punto di contatto fra noi e la comunità locale nonché il nostro riferimento operativo nelle azioni quotidiane.

Ruken Ahmed: La rivoluzione delle donne parte dal Rojava

«La liberazione delle donne è al centro del raggiungimento della vera democrazia, giustizia e uguaglianza non solo nella regione di Rojava ma in tutta la Siria e nel più ampio Medio Oriente…», dice Ruken Ahmed del comitato diplomatico del partito politico Kongra Star, nato dalla rivoluzione femminista del Nord ed Est della Siria. È perciò proprio dalla volontà delle donne che nasce l’autoamministrazione democratica di Rojava contro qualsiasi accentramento del potere e contro ogni regime di repressione per una Siria democratica, libera, multiculturale e giusta. «Noi, popoli delle Regioni autonome, ci uniamo attraverso la Carta in uno spirito di riconciliazione, pluralismo e partecipazione democratica, per garantire a tutti di esercitare la propria libertà di espressione. Costruendo una società libera dall’autoritarismo, dal militarismo, dal centralismo e dall’intervento delle autorità religiose nella vita pubblica, la Carta riconosce l’integrità territoriale della Siria con l’auspicio di mantenere la pace al suo interno e a livello internazionale», si legge nella Carta di Rojava, contratto sociale promulgato nel gennaio 2014.

Ruken Ahmed, sono trascorsi 12 anni dal primo atto rivoluzionario nel Rojava in nome dell’indipendenza dal governo siriano. Quali sono le motivazioni politico-sociali di questa scelta?

La nostra rivoluzione va oltre la mera resistenza contro il regime siriano. Il nostro obiettivo è sviluppare un progetto sociale e politico basato sulla filosofia e le idee di Abdullah Öcalan; è un programma fondato sulla coesistenza sociale e culturale per costruire una Siria democratica all’insegna del pluralismo, del decentramento del potere. Crediamo fermamente che la giustizia e la libertà dei popoli possano essere raggiunte solo attraverso la democrazia e la coesistenza.

La confederazione democratica della Siria settentrionale e orientale trova le sue leggi fondamentali nella Carta del Rojava. Da chi e in che modo è stata pensata?

Il contratto sociale è stato istituito dalle forze politiche e sociali della regione dopo lo scoppio della rivoluzione siriana nel 2011. In particolare dai componenti dell’amministrazione autonoma democratica che comprende i rappresentanti dei vari popoli ed etnie della Siria settentrionale e orientale come curdi, arabi, siriaci, assiri, armeni e turcomanni. Queste forze erano rappresentate da partiti politici, movimenti femminili su base paritaria, organizzazioni giovanili, nonché rappresentanti delle comunità locali e delle organizzazioni della società civile. Ne è nato un contratto che garantisce i diritti di tutti rispettando la diversità culturale e si basa sui principi di decentralizzazione del potere, democrazia, diritti umani, convivenza, libertà e uguaglianza di genere.

Quella violenza invisibile contro donne e bambini

A proposito di violenza contro le donne, consideriamo quella culturale, che diventa psicologica (che è alla base di tutte le altre forme e le giustifica). Agli Stati generali della natalità il 10 maggio 2024 abbiamo sentito il Papa che equiparava «La fabbrica delle armi e quella dei contraccettivi» in quanto «Le une tolgono la vita, le altre ne impediscono l’inizio». Lo ha detto mentre è in corso un massacro di civili inermi in guerre. Affermazione violentissima in particolare verso gli adolescenti che potrebbero sperimentare con un altro/a una sessualità che non è la meccanica dei corpi ma è ricerca continua di vivere insieme la corporeità e gli affetti, le emozioni; che è gioco, crescita e ricerca. Non ci sono state reazioni particolari. Sembra normale e condivisibile colpevolizzare questa ricerca fisiologica e auspicabile, per opprimere con l’angoscia continua di una gravidanza per cui non si è ancora preparate/i, che dovrebbe essere invece l’espressione di una maturazione almeno personale. Angoscia di una colpa e aspettativa di una punizione. Ma l’affermazione è nel solco di una lunga tradizione della dottrina cattolica che ha sempre mirato al controllo della sessualità e delle donne, servendosi di dogmi costruiti nel tempo come il peccato originale trasmesso di generazione in generazione e connesso alla sessualità e la perenne verginità di Maria. Basta leggere il recente interessantissimo e ricco libro di Tino Testa Acuto mise un grido. La visione dell’infanzia: dal mito greco ai padri della Chiesa (Aracne 2024) per rendersi conto di quali radici abbia l’influenza del pensiero religioso che permea la nostra cultura sulla considerazione dell’infanzia e delle donne. Nel III secolo Tertulliano dopo una vita dissoluta ed un periodo di ascetismo, ci affibbia l’epiteto di «porta del diavolo» e ricorda che la donna è pericolosa qualunque ruolo abbia, quando diventa consapevole di essere donna. Da allora donna, seduzione, tentazione, sesso e peccato vanno insieme. C’è chi si evira per scampare il pericolo (Origene di Alessandria). Per Ambrogio nell’ignominioso miscuglio di sostanze proprio della nascita o del concepimento c’è il segno del peccato in cui tutti nasciamo e: «Nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre»! Ecco giusto per rimarcare chi è la vera colpevole! E così via, fino ai giorni nostri. Ancora oggi il catechismo aggiornato da Wojtyla nel 1992 (vedi M. Mantello Sesso chiesa streghe Fefé 2022) recita: «Ogni battezzato è chiamato alla castità… Il piacere sessuale è moralmente disordinato quando è ricercato per sé stesso, al di fuori delle finalità di procreazione e di unione». Ecco il punto.

Non basta parlare di patriarcato

In questi ultimi mesi, molte persone, esperti e non esperti si stanno chiedendo cosa ci sia dietro tutti questi fatti di cronaca: femminicidi, stragi familiari e così via, che si sono particolarmente intensificati nel mese di settembre e che hanno sconvolto il nostro Paese.

Dal primo gennaio di quest’anno fino ad agosto, ci sono stati 186 omicidi…88 in famiglia, quasi la metà. Un primo dato sconcertante è che ogni tre giorni viene uccisa una donna, e l’altro dato altrettanto critico è che si è abbassata notevolmente l’età degli autori dei reati, ma quello che colpisce sono i moventi sempre più labili, incomprensibili, difficili da iscriversi in determinate condotte criminose. Qui potrei elencare tantissimi fatti di cronaca che hanno riempito i social e che portano tutti, giornalisti, opinionisti, gente comune a farsi la medesima e inquietante domanda… ma perché? Cosa c’è dietro? Senza possibilmente scadere nel sensazionalismo.

Gli addetti ai lavori, psicologi e psichiatri, vengono spesso chiamati in causa nel trovare risposte che diano un senso a certe distruzioni disumane, ma il più delle volte sono risposte evasive o piuttosto a sfondo religioso, come la presenza di un male oscuro, dove non troviamo, per quanto difficile, una possibilità di un abbozzo di ricerca, con il rischio di perdersi in un generico e astratto concetto di disagio o di malessere sociale (vedi Left di ottobre “La malattia negata”).

Come è possibile una prevenzione senza una ricerca sulla malattia mentale?

Ci domandiamo: cos’è cambiato da quella sera dell’11 novembre 2023 tra Vigonovo e la zona industriale Fossò, nel padovano, dove Filippo Turetta uccise con 75 coltellate Giulia Cecchetin, la sua fidanzata di 22 anni che voleva separarsi da lui?

Gli Stati proteggano le proteste pacifiche

Le studentesse e gli studenti scesi in piazza all’inizio di luglio 2024 in Bangladesh per protestare contro una legge che, se approvata, avrebbe riservato quote sproporzionate nell’impiego pubblico agli eredi dei veterani della guerra di liberazione del 1971, avevano messo in conto che sarebbero stati affrontati da una repressione durissima. Ma pochi di loro avrebbero mai immaginato di ritrovarsi, poche settimane dopo, nel giorno dell’inaugurazione del suo governo intorno al nuovo primo ministro ad interim che aveva preso il posto dell’autoritaria Sheikh Hasina, il Nobel per la pace Muhammad Yunus.

Allo stesso modo, pochi tra i giovani e le giovani scesi in piazza a primavera in Kenya per chiedere il ritiro della legge finanziaria 2024 che avrebbe impoverito buona parte della popolazione avevano sperato che quel provvedimento sarebbe stato ritirato in breve tempo.

Sono due esempi di proteste pacifiche che hanno ottenuto un cambiamento. Certo, a un costo umano altissimo. Le proteste del 2019 in Cile, del 2021 in Colombia e del 2022 nello Sri Lanka, anch’esse represse con grande spargimento di sangue, hanno portato alla guida delle istituzioni figure nuove, in parte provenienti proprio dalle piazze o che con quelle piazze avevano solidarizzato.

In Iran, nelle proteste della fine del 2022, la repressione ha fatto oltre 537 morti (e almeno altri 10 manifestanti sono stati impiccati nei mesi successivi), ma in quel Paese se non è cambiato il governo e non sono cambiate le leggi, è successo un fatto epocale, ossia la scesa in piazza di mariti, padri e figli accanto alle ragazze e alle donne, le seconde a lottare per il riconoscimento dei loro diritti, i primi finalmente pronti a rinunciare ai loro privilegi.

Non nascondiamo la parte del bicchiere mezzo vuoto: ci sono proteste di massa che non ottengono nulla, almeno nel breve periodo, e le persone sopravvissute e le famiglie delle vittime iniziano una penosa seconda lotta per ottenere giustizia. A volte ci riescono, a volte prevale l’impunità. Che la protesta pacifica dia fastidio lo dimostrano i dati di Amnesty international: in quasi 90 Stati del mondo la libertà di rivendicare diritti o contestare le politiche governative viene repressa in una pluralità di modi.

Uno sfregio alla Costituzione

Due osservazioni preliminari, indispensabili per comprendere la natura della norma voluta con determinazione dal governo. La prima nasce dalla costatazione che l’Italia è in guerra. La guerra chiama lo “stato di eccezione permanente” e la assoluta sospensione dei diritti costituzionali. La guerra è “costituente” di un sistema complesso, di un vero e proprio “salto di paradigma”, che è, insieme, strutturale, sociale, politico, geopolitico. La guerra militarizza la società, dall’economia alla scuola, alla formazione. Abbiamo imparato, ormai, che il capitale ha bisogno della guerra. Scrive Marx: «Il capitale è, per sua natura, un sistema globale. Deve annidarsi ovunque, insediarsi ovunque, stabilire connessioni ovunque». La seconda osservazione verte sul fenomeno in atto che alla centralizzazione dei capitali in sempre meno mani corrisponde una analoga concentrazione del potere politico. È una sorta di “liberismo autoritario”. La guerra non è un ciclo chiuso, marginale. Proprio per questo essa assorbe anche il concetto di “sicurezza”: essa, infatti, oggi, non significa più sistema di sicurezza sociale individuale e collettiva (pensioni, assistenza, e così via) ma subisce una torsione fortemente autoritaria e securitaria. Perfino l’Osce (l’organizzazione per la sicurezza in Europa, alla quale aderiscono governi di 57 Paesi), analizzando l’impianto del disegno di legge italiano scrive: «La maggior parte di queste disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto». Diventa sempre più evanescente lo Stato di diritto e sempre più pervasivo lo Stato penale, assolutista. Non è un fattore inedito. Il panpenalismo e l’ipertrofia carceraria non nascono oggi. L’attuale normativa si pone sulla scia di leggi che abbiamo sempre ritenute incostituzionali. Cito, per brevità, solo il decreto Renzi/Lupi, il decreto Minniti/Orlando, i decreti Salvini, fino alle recenti leggi Cutro e Caivano. E vogliamo ricordare l’azione, esplicitamente razzista, di sindaci contro i migranti? Vogliamo ricordare istituti incostituzionali, come il grottesco ossimoro della “flagranza differita”?