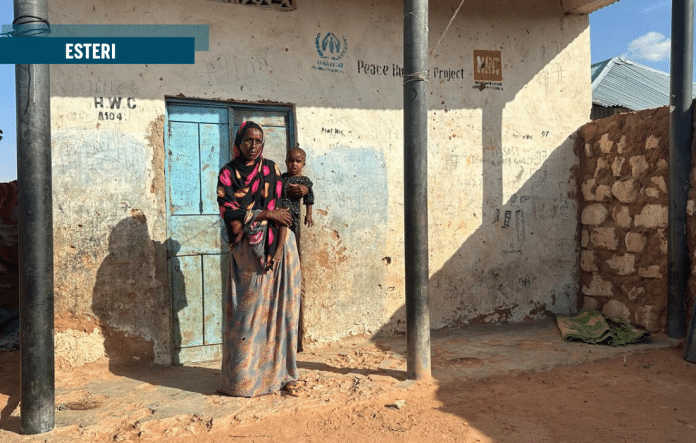

L’emergenza alimentare che sta colpendo il Corno d’Africa rappresenta una delle crisi umanitarie più gravi al mondo, dovuta a una combinazione di fattori legati ai conflitti e agli effetti del cambiamento climatico. In un’intervista Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia, spiega le sfide che l’agenzia delle Nazioni Unite sta affrontando nella regione e le soluzioni adottate per garantire assistenza alle comunità colpite. «L’insicurezza alimentare nel Corno d’Africa ha raggiunto livelli critici, con 62,9 milioni di persone colpite in paesi come Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Uganda e Djibouti», dice Iucci. «L’aggravarsi del conflitto in Sudan ha provocato la fuga di milioni di persone, aggravando una situazione già compromessa dalla carestia, come quella che persiste nel Darfur. La crisi alimentare nella regione è il risultato di molte cause, tra le quali certamente il binomio fatale “violenze ed effetti del cambiamento climatico”, ma influiscono anche i conflitti a livello globale, come la guerra su vasta scala in Ucraina, e la mancanza di soluzioni pacifiche».

Gli effetti del cambiamento climatico nella regione sono devastanti, con siccità e inondazioni che compromettono gravemente le coltivazioni e l’allevamento. I rifugiati e le comunità locali sono fortemente colpiti da queste calamità, come spiega Iucci: «In Etiopia, la lunga siccità e il conflitto hanno avuto un impatto molto forte sulle comunità di pastori che hanno perso i loro allevamenti di bestiame e le attività generatrici di reddito». Anche in Somalia, la più lunga siccità degli ultimi 40 anni ha causato conseguenze disastrose, portando a ulteriori migrazioni forzate.

L’Unhcr presta particolare attenzione alle donne e ai bambini, che risultano essere i gruppi più vulnerabili in questa crisi. Come sottolinea Iucci: «La crisi alimentare determina una maggiore esposizione delle donne alla violenza sessuale e di genere, mentre per i bambini si registra un aumento dei casi di sfruttamento e abuso, abbandono scolastico e matrimoni infantili». Per far fronte a queste emergenze, l’Unhcr garantisce protezione e assistenza attraverso l’educazione, il supporto psicosociale e programmi di assistenza economica diretta, per permettere alle famiglie di procurarsi cibo e altri beni essenziali.

Di fronte agli effetti a lungo termine del cambiamento climatico, l’Unhcr ha lanciato iniziative per rafforzare la resilienza delle comunità sfollate. «Qualche mese fa abbiamo

lanciato il Fondo per la resilienza climatica, che finanzierà esclusivamente gli sforzi per proteggere le comunità sfollate più minacciate», spiega Iucci.

Fame acuta e aiuti insufficienti

Gli aiuti arrivano anche dal Programma alimentare mondiale (World Food Programme) il che sta intensificando gli sforzi per fornire assistenza alimentare alle comunità in Sudan, dove milioni di persone soffrono di fame acuta dopo 500 giorni di conflitto. La priorità del Wfp è garantire aiuti in 14 aree particolarmente colpite, con un focus sul Darfur occidentale, dove comunità come Kereneik e Sirba sono sull’orlo della carestia.

L’accesso umanitario attraverso il confine di Adre, in Ciad, riaperto di recente, sta permettendo di consegnare regolarmente cibo e forniture essenziali. Finora, il Wfp ha inviato 630 tonnellate di alimenti, sufficienti per sfamare 55.000 persone. Tuttavia, le difficili condizioni stradali causate dalle forti piogge stanno rallentando la distribuzione.

Oltre agli aiuti alimentari, il Wfp sta implementando programmi di assistenza in denaro per

300.000 persone in diverse aree del Darfur, come Geneina e Zalingei, oltre che nelle zone più a rischio carestia a Khartoum. Nella capitale, le cucine comunitarie del Wfp hanno già fornito pasti a 180.000 sfollati, mentre altri 45.000 stanno ricevendo cibo nelle aree colpite dal conflitto.

L’impatto della crisi sulle categorie più fragili

La Somalia, come altre aree del Corno d’Africa, sta attraversando una delle crisi umanitarie più gravi a causa di una combinazione di shock climatici, conflitti e instabilità. In un’intervista Francesca Sangiorgi, direttrice umanitaria di Save the Children Somalia, e Gianluca Ranzato, Humanitarian strategist di Save the Children Italia, ci hanno spiegato quanto l’impatto sia particolarmente devastante per i bambini.

La crisi che attanaglia la Somalia ha radici profonde.«Dal 2021 la regione ha subito una delle peggiori siccità degli ultimi 60 anni, a cui è seguita una serie di alluvioni senza precedenti – spiega Francesca Sangiorgi-. La siccità ha generato un aumento significativo di malnutrizione e insicurezza alimentare. Inoltre, i cicli di siccità e piogge estreme si stanno accorciando, rendendo difficile per le comunità agricole e pastorali adattarsi. L’instabilità politica e i conflitti interni hanno peggiorato ulteriormente la situazione, mettendo a rischio soprattutto i bambini. I primi mille giorni di vita dei bambini sono particolarmente critici, e se la nutrizione non è assicurata, subiscono un impatto sia fisico che psicofisico».

Gianluca Ranzato aggiunge che la situazione somala non è unica: «anche in altre aree del Corno d’Africa, come l’Etiopia, si osserva una rapida alternanza tra siccità e alluvioni. I picchi di insicurezza alimentare si trovano nelle zone in cui ai cambiamenti climatici si sommano i conflitti».

Uno degli ambiti chiave in cui Save the Children opera è il sostegno all’istruzione dei bambini somali. «Tra le conseguenze del conflitto c’è sicuramente la chiusura delle scuole o per motivi di insicurezza o per danneggiamenti alle infrastrutture scolastiche»,spiega Francesca Sangiorgi. L’organizzazione ha creato strutture temporanee nelle zone protette e fornisce supporto agli insegnanti. Interviene anche nei campi per sfollati e nelle aree di ritorno, riparando le infrastrutture scolastiche danneggiate.

Gianluca Ranzato aggiunge: «l’educazione è solo uno dei quattro pilastri dell’intervento di Save the Children. L’accesso all’educazione, la salute e la nutrizione, la protezione dei bambini e la resilienza economica delle comunità sono i nostri principali obiettivi».

La violenza legata ai conflitti armati rappresenta una delle minacce più gravi per i bambini in Somalia. Save the Children si impegna a ridurre i rischi di protezione per i minori, con particolare attenzione alle “sei gravi violazioni” definite dalle Nazioni Unite, come l’arruolamento dei bambini soldato e la violenza sessuale. «Lavoriamo per ridurre le sofferenze dei bambini e portare la loro voce nelle sedi di advocacy internazionale», afferma sempre Ranzato.

Inoltre, uno degli interventi più critici riguarda i ricongiungimenti familiari, essendo frequente che i bambini vengano separati dai genitori durante gli sfollamenti. L’approccio di Save the Children in Somalia si fonda su una strategia a 360 gradi, che copre numerosi settori, dalla salute alla nutrizione, dall’acqua all’igiene. Francesca Sangiorgi sottolinea come: «il Paese soffra di un enorme divario nella fornitura di servizi sanitari e come l’organizzazione si concentri sulle donne incinte e sui bambini, cercando di prevenire malattie che nel resto del mondo sono ormai facilmente curabili. L’obiettivo finale è rafforzare le capacità locali per garantire la sostenibilità dell’intervento».

In un contesto così ampio e complesso, dove emergono criticità di ogni tipo, appare evidente che non bastano solo gli aiuti finanziari. È fondamentale creare una diffusa consapevolezza culturale a livello internazionale che promuova una maggiore cooperazione tra gli Stati.

Tuttavia, è essenziale che questa consapevolezza sia accompagnata da un reale impegno politico e operativo per implementare soluzioni durature.

Una società degna di essere considerata responsabile non può permettersi di ignorare questa crisi. Il futuro di intere generazioni è in bilico, e solo un’azione coordinata e determinata può cambiare il loro destino. E ogni giorno che passa senza interventi concreti le vittime aumentano in maniera esponenziale.

Crediti foto di Anna Rauhanen/Save the Children

L’autore: Emanuele Manfredo Fioravanzo è studente di giurisprudenza all’Università degli Studi di Padova