L’idea di curare l’altro, inteso come cercare e trovare una soluzione al “non stare bene”, è sicuramente qualcosa di molto antico nella storia degli esseri umani.

Questo lo si può pensare osservando gli animali che anche se si accorgono quando un altro essere non sta bene, non hanno modo né tentano di fare nulla per l’altro.

Gli esseri umani invece cercano soluzioni, cercano di comprendere cosa succede e tentano di risolvere quello che non va per riportare l’altro alla sanità perduta.

Il pensiero sulla causa, cosa ha determinato lo squilibrio, può essere qualcosa di reale, di oggettivo. Sono cascato e mi sono rotto un braccio.

Oppure, nella misura in cui non se ne capisce l’origine, può essere qualcosa di fantastico, qualche spirito o folletto che invade il corpo del malato o un’idea di divino che manda il malanno. Il non vedere e non sapere è difficile da sostenere. È difficile mantenere un atteggiamento di incertezza. Allora se si perde l’idea che la causa di malattia sia un fatto reale essa può diventare qualcosa che è genericamente pensato come “male” ed essere visto come espiazione di una colpa.

Ed in effetti per tanti secoli la malattia fisica è stata considerata “male”, qualcosa che non ha una causa reale ma è determinata da una qualche entità soprannaturale.

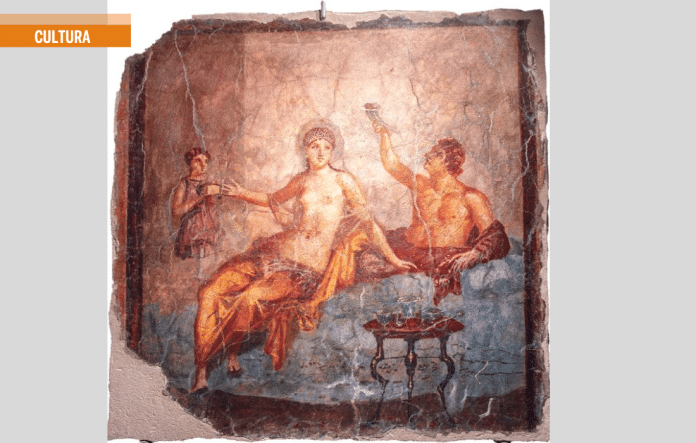

C’è un film di Giorgio Treves del 1986, La coda del diavolo, che rappresenta bene quello che, nel tardo medioevo, era il modo di trattare i malati di sifilide. Essi erano rinchiusi in luoghi di prigionia e la terapia consisteva nel picchiarli con l’idea che questo servisse a scacciare il male da loro.

Essendo la sifilide una malattia trasmessa con i rapporti sessuali, il nesso era che si trattasse di una punizione divina per la eccessiva libertà sessuale. La malattia era la punizione che si doveva espiare per il peccato commesso. Il malato è peccatore e ha la colpa della malattia. In quanto tale va punito per scacciare il male da lui. Ed era inevitabile che questo fosse il pensiero essendo il cristianesimo basato su un’idea di essere umano che ha il peccato originale, di aver voluto vedere e sapere del bene e del male.

Malgrado queste deformazioni estreme, i medici e i guaritori che volevano sapere e conoscere per la cura sono sempre esistiti. Ci sono voluti secoli di scontri e di lotta contro il pensiero religioso ma possiamo dire che la medicina moderna ottiene successi che anche solo un secolo fa erano del tutto impensabili. E penso che possiamo dire che il grande salto epistemologico è stato quando si è capito che ogni malattia è dovuta ad una noxa esterna, a qualcosa che altera il funzionamento fisiologico del corpo.

La scoperta della microbiologia di Pasteur e l’idea del nesso tra “particelle cadaveriche” e la morte delle puerpere di Semmelweiss sono ciò che ha permesso di comprendere malattie prima incomprensibili. La successiva scoperta degli antibiotici e la scoperta dell’immunizzazione indotta dal vaccino, ha determinato la comparsa di una medicina nuova, che poteva immunizzare o curare e far guarire i pazienti da malattie sempre state incurabili e mortali, come la peste, la sifilide, la tubercolosi, il vaiolo.

Questo straordinario salto epistemologico, l’idea che ci sia sempre una causa e che eliminando la causa si risolva la malattia, idea che può sembrare banale ma non lo è perché implica il superamento del concetto di male insito nel corpo, sembra non essere ancora stato compiuto nell’ambito dello studio e della cura delle malattie della mente.

Dico sembra perché ultimamente a leggere sui giornali i commenti degli esperti, di coloro che dovrebbero appunto sapere, per professione, che cos’è la malattia mentale, sembra appunto che non ci siano che idee molto confuse e si ritrovano le idee di male innato che erano comuni nel medioevo per la medicina del corpo. Non si può sapere, perché è il male dentro di noi, un male originario o un abisso, viene detto in tanti modi ma è sempre la stessa cosa, e come tale inconoscibile.

Non sarebbe possibile dire nulla perché incomprensibile il ragazzo di 17 anni che ha sterminato a coltellate il fratello di 12 anni, la madre e il padre, con la motivazione che «voleva essere libero».

Non sarebbe possibile dire nulla del ragazzo che decide che “deve” uccidere qualcuno, la sfortunata Sharon che era là per caso. Non sarebbe possibile dire nulla del perché una ragazza di 21 anni nasconde due gravidanze alla famiglia e al suo ragazzo, uccide i due neonati e li seppellisce in giardino «perché li voleva vicino a sé».

Fatto sta che di casi come questo ce ne sono stati, purtroppo, innumerevoli nel corso degli anni. Tutti accomunati da una incomprensibilità, ma direi meglio una assurdità nelle motivazioni di chi le compie. Tra tanti possiamo citare il caso di Erika ed Omar o il caso di Annamaria Franzoni a Cogne.

In verità esistono nella psichiatria delle parole per definire questa realtà di persone che perdono completamente il rapporto con gli altri al punto tale da poterli uccidere senza apparentemente provare nulla. Le parole sono stolidità e anaffettività, parole che indicano sintomi che possono essere di malattie gravissime.

Non si capisce allora perché gli “esperti” dicano sempre che questi comportamenti così terribili non siano mai riconducibili a malattia. Non ci sarebbe nulla di “sbagliato” nella mente di queste persone che quindi non sarebbero in nulla diverse da chiunque altro.

A me sembra tanto che queste affermazioni “autorevoli” abbiano l’intenzione precisa di dire che questo male, questa violenza terribile e assurda, senza motivo, sarebbe in ognuno di noi, pronta ad esplodere quando meno ce lo aspettiamo. Saremmo tutti assassini, avremmo tutti un abisso dentro di noi. Non si deve dire che queste persone sono malate perché altrimenti potremmo pensare che esista una sanità mentale che riguarda la gran parte degli esseri umani. Non va detto che questa è malattia mentale grave perché altrimenti si potrebbe dire che esistono malattie e disturbi mentali molto meno gravi che possono essere affrontati e curati, che non solo esiste una cura possibile ma che esiste la guarigione.

Se viene negata la malattia, se si dice che non esiste, inevitabilmente ci si trova a pensare che esiste il male e che siamo tutti potenzialmente assassini. La logica è ferrea, è inevitabile.

Se si nega la malattia, il malato non lo è più. Diventa qualcuno tutt’al più da assistere, qualcuno che ha un’esistenza “diversa” che va accettato per quello che è. Perché se non c’è malattia non ci può essere cura e di conseguenza ci può essere solo assistenza, sempre che ci sia e non venga abbandonato a se stesso o ai familiari. Così il malato rimarrà per sempre così com’è.

Su Left abbiamo sempre sostenuto che la negazione della malattia mentale è una tragedia che ha conseguenza politiche molto precise e drammatiche. Non si può e non si deve fare confusione su questo. Perché significa dire che siamo tutti potenzialmente assassini e non è per niente vero. È una sorta di terrorismo culturale, l’idea del male dentro ognuno di noi, qualcosa che ci deve terrorizzare, come a volerci tenere buoni o a terrorizzarci rispetto ad ogni possibile tentativo di voler vedere e comprendere la realtà della mente umana.

È necessario superare questo blocco mentale storico di pensare alla mente umana come qualcosa di inconoscibile. La sfida è scientifica, culturale e anche politica. Perché questa proibizione non è altro che un’idea religiosa, ovvero qualcosa che lega, che blocca, che impedisce di pensare.

Se poi si andasse a guardare con sincerità ed onestà, se questi esperti fossero veramente sinceri ed onesti, dovrebbero dire che tutti sanno che esiste una storia, di 50 e 80 anni, di una vita e mille vite, che ha prodotto decine di libri e centinaia di pubblicazioni, presentazioni, interviste, articoli, video e che su Left abbiamo ospitato per 11 anni ogni settimana nella rubrica Trasformazione, scritta senza nessuna interruzione da Massimo Fagioli.

C’è tutta la possibilità di sapere della mente umana e del perché e come si ammala. Non c’è l’inconoscibile, c’è semmai lo sconosciuto che si può studiare e conoscere.

Storia e ricerca che continuano in altre forme ancora oggi grazie ad una Fondazione Massimo Fagioli, una casa editrice, diverse associazioni e tanti professionisti che ci fanno riferimento. E anche, per quel che possiamo, con Left.

Dobbiamo allora chiederci perché la “cultura”, o perlomeno parte di essa, non vuole che si dica e si veda la verità?

Un aiuto penso ce lo possa dare un vecchio articolo di Massimo Fagioli, “Ragazzino, donne e sifilide”, pubblicato su Lotta Continua nel 1980 e oggi facilmente reperibile in rete.

Leggetelo perché dice tanto anche dell’oggi.

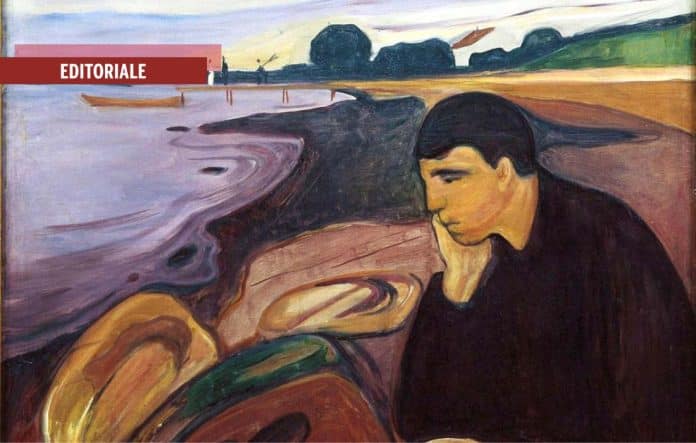

Nella foto: Edvard Munch, Melancholy (1894-96)