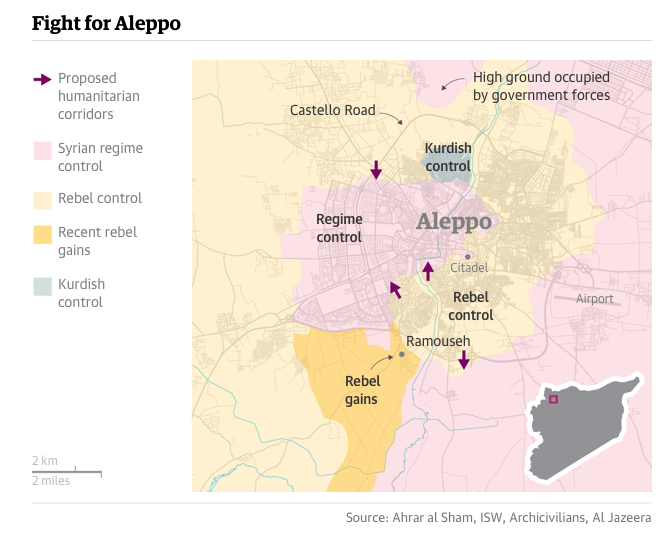

La guerra di Aleppo e Sirte. Repubblica ha scoperto la doppia guerra (per procura) cui avevo dedicato il caffè del 10. La rappresentazione che ne offre è fondata, nella cronaca dei fatti, ma è, secondo il mio parere, assai discutibile. “Tra i fantasmi di Aleppo”. Fantasmi sono i civili sotto assedio delle truppe di Assad e sotto le bombe russe, i medici e i paramedici legati ai “ribelli” e per questo privi di diritti internazionali, dunque presi di mira. L’assedio – scrive Repubblica- è stato rotto in un punto “con la sola arma di cui disponeva la rivolta: i kamikaze”. Vero? Tutto vero. “Sirte liberata”, ecco l’altro titolo. Per contrapposizione ai “fantasmi di Aleppo” suona come un respiro di sollievo. Il pericolo scampato, gli ultimi cecchini scappati verso il mare dal bunker di Ouagadougou (per questo l’allarme nei nostri porti?). Il buon Serraj, grazie all’appoggio americano, un po’ più forte nei confronti dell’infido Haftar, che sbarra la strada dell’unificazione del paese. Vero, anche questo. Ma la verità (della cronaca) si può discutere, anzi si deve confrontarla con quel che è successo prima e chiedersi quali scenari si apriranno dopo. È il lavoro dell’informazione, per impedire che i fatti siano mobili “qual piuma al vento”, e che la storia si faccia alla fine come vuole il più forte, il più determinato, che non è per forza sempre il più giusto.

L’ottimismo per la liberazione di Sirte va temperato. Per la Casa Bianca è, certo, un successo: la vittoria toglie un argomento a Trump contro Clinton (ritenuta “responsabile” della morte dell’ambasciatore americano nell’assalto del consolato a Bengasi).E il Pentagono segnala ad Haftar di essere in partita più dei suoi protettori egiziani e francesi. Per noi invece, che siamo a un tiro di schioppo dalla Libia, il problema è spuntare una parziale pacificazione del paese. Quel che basta per lasciar lavorare l’Eni, per non farci dirottare tutti i migranti, e non veder prosperare basi terroriste accanto a casa. Insomma, potremmo cantare vittoria solo quando si fosse raggiunto un accordo plausibile tra le fazioni libiche sotto il controllo (diretto, sul campo di un organismo internazionale. Condizioni che non si vedono, mentre è assai probabile che sia gli USA sia Serraj ci chiederanno di inviare più uomini in Libia.

Il macellaio Assad è tornato il nemico. Viva! Se l’Europa avesse appoggiato le primavere arabe, forse non sarebbe più al suo posto. Ma c’è. Se gli Stati Uniti avessero mostrato ai sauditi e agli emirati la faccia feroce – più con l’arma dell’economia, della politica e dei diritti che con la forza delle armi- forse Putin non sarebbe divenuto deus ex machina della crisi mediorientale. Ma lo è diventato. E allora noi? Gioiamo perché l’assedio di Aleppo è stato (parzialmente) rotto “con la sola arma di cui disponeva la rivolta: i kamikaze”? Mi chiedo se non sia la stessa arma usata contro i ragazzi del Bataclan. Nel nobile intento di salvare i bambini di Aleppo dall’agonia della fame e della sete e dalla paura delle bombe, ci alleniamo con salafiti e wahhabiti, che predicano la morte e aborriscono la (nostra) vita? Ah, ma c’è un fantasma che ritorna: “Aleppo come Sarajevo?” titola il Corriere. Anche nei Balcani abbiamo ignorato l’evidenza che la disgregazione dell’ex Jugoslavia (favorita dalla Germania e da Giovanni Paolo II) avrebbe provocato conflitti terribili e disastri umanitari. Poi, infine,abbiamo deciso si aprire gli occhi, di combattere il nemico serbo, amico dell’arcinemico russo, accettando la jihad come alleato. Sapete quanti miliziani neri partono dal Kosovo? Per salvare i bambini di Aleppo, proverei ad usare le 3 ore di tregua al giorno (concesse dai russi) per paracadutare medicine, acqua, viveri. Non mi alleerei con Al Nusra.

Ma forse il vento sta cambiando. Forse c’è un senso nell’apparente incongruenza delle notizie che incontriamo sui giornali e che ci bombardano dalla televisione. “Mosca riapre il caso Crimea”, scrive la La Stampa. Ora -aggiunge- vuole “punire i sabotatori ucraini”. Kiev, da parte sua, chiede aiuto alla Nato, dice di temere l’invasione e di essere pronta alla guerra. “Bombe su Raqqa e Aleppo, così il Cremlino guida la partita”, scrive ancora la Stampa. Ecco dunque la soluzione: torniamo a fare la voce grossa con la Russia in Ucraina, facciamo intendere a Erdogan che gli daremo quel che vuole (mai uno stato curdo, Gülen estradato dall’America e un paio di “colonnelli golpisti” dall’Italia), ma a condizione che non salti il fosso alleandosi con Mosca, facciamo intendere all’Arabia Saudita che sopporteremo il suo Islam wahhabita oscurantista se proverà a dirottare i kamikaze contro gli sciiti, gli yazidi, i curdi, facendocene per il momento grazia. Se faremo questo per salvare il salvabile, io dico che perderemo di nuovo l’anima. Subiremo nuovi attentati, scivoleremo ancora dalla parte del torto e, forse, finiremo in guerra.

Meglio sauditi che russi? Caffè del 12 agosto 2016

Quel 12 agosto 1944 quando i nazisti uccisero 560 persone: bambini, anziani e donne

Il 12 agosto del 1944 i nazisti uccisero più di 560 persone a Sant’Anna di Stazzema in provincia di Lucca. Fra loro anche 107 bambini. Fu un eccidio a freddo, senza neanche motivazioni di guerra, perché si accanirono con crudeltà su vecchi, donne e minori. Con bombe, mitragliatrici e poi dando fuoco ai corpi. Quella strage efferata ha lasciato ferite aperte nella memoria, che hanno continuato a sanguinare anche perché non c’era stata alcuna giustizia per quei morti. Fino al 2014 quando finalmente la corte federale di Karlsruhe ha annullato la decisione della procura generale di Stoccarda che aveva negato la riapertura delle indagini per la strage nazista di Sant’Anna di Stazzema.

L’ex SS Gherard Sommer era già stato condannato all’ergastolo in Italia, insieme ad altri dieci ex militari tedeschi ma le condanne, confermate dalla Cassazione, non erano mai state eseguite. Nell’ottobre del 2012 la procura di Stoccarda decise di non chiedere l’imputazione a causa dell’impossibilità di provare le responsabilità individuali e l’aggravante della premeditazione ma i familiari delle vittime della strage fecero ricorso e hanno vinto. Ed è stato un passo importante non solo per i sopravvissuti alla strage riuniti nell’associazione dei Martiri di Sant’Anna di cui è stato al lungo presidente Enrico Pieri (scomparso nel dicembre 2021).

C’è un libro, profondo e toccante, che permette di capire – più di tanti saggi di storia – cosa sia stato davvero quell’eccidio, il più orrendo, fra i tanti compiuti in Italia dai nazisti. S’intitola Era un giorno qualsiasi (Terre di mezzo) e l’ha scritto il giornalista Lorenzo Guadagnucci dando voce alle memorie del padre Alberto Pancioli Guadagnucci che perse sua madre in quella strage. Quel giorno lui si salvò perché, invece di andare in paese, era andato in giro con un amico e il nonno Pasquale. Più di settanta anni dopo era ancora viva nella sua memoria l’immagine di sua madre stesa per terra, ancora cosciente, sotto un albero. «I capelli le erano diventati tutti bianchi». La ferita era troppo profonda e non fecero in tempo a soccorrerla. Rimasto solo Alberto fu adottato – per un destino crudele – da un ex fascista, da cui prese il cognome Pancioli, mentre Guadagnucci era il nome della madre che coraggiosamente, sfidando il moralismo dell’epoca, aveva cresciuto da sola questo bambino avuto da un uomo già sposato e che non l’aveva riconosciuto. Lorenzo, giornalista e scrittore, autore di molti libri fra i quali anche un importante libro-testimonianza, Eclisse di democrazia, sui fatti della Diaz durante il G8 di Genova vissuti sulla propria pelle, ne porta oggi il cognome.

Attentato in Thailandia dopo il varo della costituzione voluta dalla giunta militare

Una serie di attentati hanno colpito ieri la Thailandia. Undici bombe sono esplose in diferenti zone della provincia thailandese. Mentre due bombe hanno colpito un resort a Hua Hin, a sud di Bangkok. Le esplosioni hanno causato quattro morti e ventidue feriti (fra i quali anche due italiani). La polizia non esclude nessuna pista, ma appare sempre più probabile che possano essere azioni legate alla tensione crescente nela Paese dopo l’approvazione della nuova Costituzione voluta dalla giunta militare che è al potere a Bangkok. La situazione politica in Thailandia sta assumendo un volto sempre meno democratico. Attualmente il senato è nominato solo dai militari. E sono i 250 senatori selezionati dalla giunta, il Consiglio nazionale per la pace e l’ordine, a eleggere il primo ministro insieme ai cinquecento membri della Camera dei rappresentanti. I due principali partiti politici del Paese avevano preso posizione contro questa nuova costituzione. Il prossimo anno ci sarano le elezioni legislative ma rischia di essere una farsa perché i militari avranno l’ultima parola sulla composizione del governo, in ogni caso. Tutto questo segna un enorme passo indietro rispetto alla Costituzione del 1997, (che è stata modificata poi nel 2007) che era la più avanzata e democratica fra la ventina di versioni della Carta nazionale thailandese che sono state scritte e poi stracciate dal 1932 a oggi. Da allora ad oggi ci sono stati 19 colpi di Stato.

La settimana scorsa quando la popolazione è stata chiamata alle urne per il referendum che ha approvato la costituzione militare si sono registrati alcuni episodi di tensione che raccontano della mancanza di democrazia che sta vivendo questo apparentemente pacifico e accogliente Paese. Quando un ragazzo ha strappato la scheda elettorale pronunciando slogan contro la dittatura militare è stato immeditamente arrestato.

In esilio volonario per sfuggire a una condanna per corruzione l’ex premier Thaksin Shinawatra ha definito la nuova Costituzione, “una pazzia”. Tornando così a far sentire la propria voce per la prima volta dopo il golpe contro sua sorella Yingluck nel maggio 2014. Il magnate, che ha contro la ristretta e ricca borghesia di Bangkok, è ancora molto ascoltato nel nord-est rurale, che è risucito a conqusiatare con politiche demagogiche miste ad elementi di reale politica economica redistributiva. Ma c’è anche chi lo accusa di compravendita di voti fra l elettorato più povero ed ignorante. Di fatto è già aperta la corsa verso problematiche elezioni in cui i cittadini thailandesi difficilmente riusciraano a far sentire davvero la propria voce.

Zika, tutti i rischi del contagio. Che fa paura anche gli olimpici

Ha fatto notizia il forfait alle olimpiadi del campione mondiale di golf Rory McIlroy, per paura del contagio da zika, seguito poi da Dustin Johnson vincitore degli Us Open e da Jordan Spieth. Ma al di là del glamour, c’è un timore serio, dicono le organizzazionni sanitarie, che riguarda soprattutto le donne in gravidanza. L’infezione di zika durante la gestazione può causare danni al cervello del feto (benché ancora in formazione e deconesso) e ora gli esperti aggiungono, anche deformità articolari nel neonato. Lo segnalano in particolare ricercatori brasiliani da Recife, la città al centro dell’epidemia. Ma il virus è diffuso in gran parte del continente americano. Per le donne in stato interessante sarebbe meglio evitare viaggi in quelle aree geografiche e per chi è già lì il consiglio è di proteggersi dalle punture delle zanzare che portano e diffondono la malattia.

Riguardo alle donne in gravidanza il virus può attraversare la placenta dalla madre e raggiungere il feto. Ora il medico specialista Vanessa van der Linden e il suo team in Brasile segnalanp anche gravi problemi articolari nei neonati che potrebbero essere causati da Zika. I sette bambini con sospetta infezione Zika, al momento sotto osservazione in ospedale, hanno problemi all’anca, al ginocchio, alla caviglia, al gomito, al polso e alle dita che in teoria potrebbero anche corrispondere a un diagnosi di artrogriposi. Nei casi studiati, le deformità e le articolazioni storte sono causate da muscoli o troppo contratti o all’opposto troppo flaccidi che predispongono il bambino a posizioni innaturali. Il team guidato dalla dottoressa Linden sostiene che il virus di zika attacchi i centri nervosi che trasmettono i “comandi”ai muscoli intorno alle articolazioni, piuttosto che attaccare le articolazioni stesse. Le scansioni del cervello dei neonati sembrano avvalorare questa ipotesi. Tutti i sette bambini esaminati sono risultati negativi per altre infezioni congenite (pre-parto), come la rosolia e HIV, che avrebbe potuto essere una possibile causa di loro deformità. Anche luninari in questo ambito, come Jimmy Whitworth, della London School of Hygiene e Tropical Medicine, sostengono che Zika potrebbe essere la causa. La microcefalia è il segno macroscopico di infezione congenita da Zika, ma sta diventando chiaro che è solo una parte di un ampio spettro di problemi medici. La sfida ora è bloccare la diffusione dell’infezione e mettere a punto cure per chi potrà essere interessato a lungo, così come a breve termine. L’attuale epidemia potrebbe andare avanti per tre o quattro anni, secondo il professor Whitworth.”Pensiamo che potrebbero esserci decine di migliaia di bambini infettati da Zika, dare una risposta medica adeguata sarà la sfida dei prossimi anni”,ha detto il medico interpellato dalla Bbc.

Ripartiamo dai ribelli, da quelli che pensano diversamente

Ribellione, reazione. Capacità di reagire. Sinonimi, si potrebbe dire. Per questo ripartiamo dai ribelli. Da quelli che “pensano diversamente” e pensano per gli altri, perché non riescono a non pensare agli altri. Da quelli che non gliene frega niente dei privilegi e si cibano di uguaglianza. Questo numero lo dedichiamo a loro e a noi. Al loro e al nostro modo di reagire. E alla qualità della reazione.

Perché la cosa che abbiamo imparato in questi anni è quanto sia importante la qualità della reazione. E della ribellione. La qualità dei No e dei Sì che si danno. Il ribelle è un altruista, dice Gunter Pauli. Sì per noi è così, non potrebbe non esserlo. Vive per e vive con. Non accetta un No per un No e reagisce. Il ribelle per sé non è davvero un ribelle.

Rinnovare l’azione rinnovando il pensiero, costruire il mondo nuovo con un metodo coerente all’obiettivo, farlo insieme agli altri ed esercitando costantemente la ricerca, per ripartire, liberi.

Come raccontano un detenuto, un medico, delle giornaliste messicane, un giovane sindaco, un giovane migrante. Ribellioni di qualità. Dove il pensiero è protagonista. E costruisce futuro. “Cos’è la Sinistra?”, ci si chiedeva qualche tempo a un dibattito contro questa riforma costituzionale… Questo. Dovrebbe essere questo. La capacità di reagire e la qualità di quella reazione. La qualità della ribellione.

Ai ribelli abbiamo dedicato il numero di Left in edicola dal 13 agosto

La Rio che spara. L’altra faccia delle Olimpiadi

Ogni anno in Brasile sono 30.000 i giovani uccisi. E solo nel 2012 gli assassini da parte delle forze dell’ordine sono stati 56.337, un dato che rivela come questa mattanza abbia ormai assunto le proporzioni di una vera e propria guerra. Una guerra che nel 77% dei casi amma giovani neri, nel 93% dei casi uomini. L’età media delle vittime si colloca fra i 15 e i 29 anni. Nonostante le denunce fatte dalle ong per esempio proprio nel 2014 quando il Brasile ha ospitato i mondiali di calcio, il massacro di giovani brasiliani di colore non si arresta. Anzi negli ultimi tempi, in seguito dalla crisi politica che ha investito il Paese, la situazione è addirittura peggiorata. Soprattutto dopo la sospensione del presidente Dilma Rousseff e la nomina al vertice del Ministero della Giustizia di Alexandre de Moraes, già capo della polizia nello stato di San Paolo e principale responsabile della repressione delle proteste studentesche e sociali.

Per questo Amnesty International ha scelto di sfruttare l’attenzione mediatica portata sul Paese dalle Olimpiadi e chiedere che le violenze non vengano perpertrate oltre. «È sconvolgente vedere quanto a Rio e in altre città brasiliane gli omicidi ad opera della polizia continuino a ritmo quotidiano» ha commentato Atila Roque, direttore di Amnesty International Brasile.

Quando Rio de Janeiro ha presentato la sua candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2016, sono stati presi una serie di impegni come parte dell’eredità dei Giochi, uno dei quali era creare migliori condizioni di sicurezza per tutte le persone della città, dello stato e del paese.

Tuttavia, vari casi emblematici documentati da Amnesty International e da altre organizzazioni per i diritti umani, insieme alle statistiche ufficiali disponibili riguardanti le violazioni commesse da forze dell’ordine, mostrano un quadro diverso. Gli organizzatori non hanno mantenuto le condizioni promesse, e si stanno ancora verificando violazioni dei diritti umani nell’ambito di operazioni di sicurezza pubblica. È elevato il rischio che aumentino i casi di violazioni commesse come effetto diretto dello svolgimento delle Olimpiadi. Gli ultimi dati diffusi da Amnesty sono allarmanti: si è realizzato infatti un aumento del 103% nel tasso di omicidi a opera della polizia a Rio de Janeiro tra aprile e giugno del 2016 rispetto al 2015. Secondo l’Istituto di sicurezza pubblica dello Stato di Rio de Janeiro, la polizia della città ha ucciso 49 persone nel giugno 2016, 40 a maggio e 35 ad aprile – più di una al giorno.

Guardando le statistiche emerge infatti che dal 2009, quando Rio ha vinto la gara per ospitare i Giochi Olimpici, la polizia ha ucciso più di 2.600 persone in città.

Secondo i membri delle ong impegnati in Brasile: «La mancanza di protocolli chiari per controllare l’uso della forza letale e un approccio di sicurezza pubblica totalmente errato stanno facendo ripetere in Brasile i fallimenti dei Mondiali di calcio del 2014. Inoltre gli omicidi della polizia sono aumentati del 40% nel solo stato di Rio de Janeiro e le autorità hanno fatto ben poco per invertire la rotta. La responsabilità deve essere condivisa con l’ufficio del pubblico ministero, che ha il compito di controllare l’attività della polizia e presentare accuse sui casi di omicidi commessi dalla polizia». Una resposabilità che viene individuata e punita solo nell’8% dei casi, in tutti gli altri gli assassini in genere rimangono impuniti, liberi di esercitare nuovamente il loro ruolo istituzionale con la medesima brutalità.

La petizione e raccolta firme lanciata da Amnesty per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema ha già raccolto oltre 120mila firme, ma ancora molto resta da fare perché non si ripetano più storie come quelle di Roberto, Wesley, Wilton, Raphael e tanti altri.

111 spari per 5 ragazzi che cercavano un posto in cui cenare

La notte del 28 novembre 2015, cinque giovani neri di età tra i 16 e 25 anni stanno viaggiando a bordo della loro auto cercando un posto dove cenare dopo aver passato la giornata insieme come fanno gli amici in ogni parte del mondo. Quando la macchina passa di fronte agli agenti del 41o Battaglione di Polizia Militare nella periferia di Costa Barros, a Rio de Janeiro, Roberto de Souza Penha, di 16 anni, Wesley Castro Rodrigues, di 25, Wilton Esteves Domingos Junior, di 20, Cleiton Corrêa de Souza, di 18 e Carlos Eduardo da Silva Sousa, di 16, vengono colpiti da una raffica di 111 colpi di pistola. 111 colpi, 5 ragazzi morti. Mentre cercavano solo un posto dove cenare.

Morire a 5 anni

Il 2 aprile, un bambino di cinque anni viene ucciso durante un intervento della Polizia Militare a Magé, municipio dell’area metropolitana di Rio, e altre due persone vengono ferite. Nelle prime settimane di aprile 2016, sono almeno 11 le persone che perdono la vita nelle periferie di Rio. Colpevoli di nulla.

Le operazioni di sicurezza pubblica a Rio de Janeiro sono operazioni di polizia eccessivamente repressive che si giustificano con la logica dello scontro nella cosiddetta “guerra contro la droga” e causano un elevato numero di perdite umane, agenti di polizia compresi. Tra il 2006 e 2015, 228 agenti di polizia civile e militare sono stati uccisi in servizio nello stato di Rio de Janeiro. Nel 2015 c’è stato un aumento del 66,6% rispetto al 2014. La situazione è sfuggita di mano a tal punto alle autorità che però può accadere di essere arrestati perché in possesso di detersivo.

Raphael trafficante di detersivo

Rafael Braga, un giovane di 27 anni, all’epoca senza tetto, viene arrestato dopo una manifestazione che si svolge a Rio de Janeiro il 20 luglio del 2013. Con sé ha due bottiglie di un prodotto utilizzato per le pulizie. La polizia lo ferma e lo mette in carcere, l’accusa con cui viene portato davanti al tribunale è “possesso di ordigno esplosivo o incendiario non autorizzato”. Il verdetto arriva nel dicembre del 2013, Rafael è dichiarato colpevole e condannato a 5 anni di carcere. Nel frattempo il rapporto giudiziario redatto per il caso arrivò alla conclusione che le sostanze chimiche in suo possesso non sarebbero mai potute essere utilizzate per fabbricare esplosivi, ma il tribunale per emettere la sentenza preferisce non tenere conto della perizia. Uscito dal carcere anni dopo Rafael viene nuovamente arrestato, nel gennaio del 2016 con la falsa accusa di essere un trafficante di droga. L’unica prova presentata in tribunale contro di lui è la dichiarazione di un agente di polizia militare. La parola di un uomo contro la parola di un altro uomo. Rafael Braga al momento è ancora in carcere in attesa di giudizio.

Il deserto della Libia, una trappola per l’Italia

In questi giorni con la cacciata degli uomini di Daesh da Sirte e la diffusione di un documento classificato come “segreto” redatto dal Cofs (Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali) dove si ammette ufficialmente lo stanziamento di forze speciali italiane in Libia, si ritorna a parlare di un possibile intervento italiano nel Paese precipitato nella guerra civile dopo la caduta di Gheddafi e minacciato dall’avanzata del terrorismo islamico.

Ripubblichiamo un articolo di Alessandro De Pascale comparso a Marzo ( quando Huffington Post riprendendo il Corriere della Sera titolava: «Libia, Italia pronta a prendere la guida della missione in 7 giorni» ndr ) sul Left n. 11 che aiuta ad avere un quadro più chiaro della situazione.

La situazione sul terreno libico è in continua evoluzione. Ora anche il governo di Tripoli, il più islamista dei due, va a caccia dei jihadisti del Daesh e senza andare troppo per il sottile. Persino i due nostri connazionali uccisi in circostanze non ancora chiare, Fausto Piana e Salvatore Failla, sarebbero stati inizialmente esposti in pubblico dalle forze di sicurezza libiche della Tripolitania. La loro carnagione era troppo chiara persino per dei siriani e quindi hanno pensato si trattasse di combattenti dell’autoproclamato Califfo, essendo in viaggio su un loro convoglio.

Il mutato atteggiamento dell’esecutivo di Tripoli, quello delle milizie islamiste legate alla Fratellanza musulmana che controlla la Tripolitania a nord-ovest andrebbe ricondotto proprio al voler evitare l’intervento militare internazionale su larga scala. Nella loro area si trova anche la città di Sabrata, luogo di prigionia dei quattro italiani rapiti (gli altri si sarebbero liberati da soli, il giorno dopo la morte dei loro compagni). Il secondo governo, quello di Tobruk guidato da Abdullah Al Thinni, può contare a est (in Cirenaica) sulle forze della rinnovata “operation Dignity” di Khalifa Belqasim Haftar, un ex generale di Gheddafi, con un passato negli Stati Uniti, vicino all’Egitto e quindi da tempo contro il Daesh. Ora che entrambi i governi sono ufficialmente in campo contro i jihadisti, sarà più difficile che una volta riuniti – se mai avverrà – chiedano un intervento straniero.

La posizione ufficiale dell’Italia è sempre stata quella di voler favorire una mediazione tra i diversi gruppi e un accordo politico tra le parti per la formazione di un governo di unità nazionale, come pre-condizione per un’azione sul terreno. Il tutto in una Libia ormai divisa in due, se non addirittura di più, nel pieno della seconda guerra civile dopo quella che nel 2011 ha portato alla caduta del colonnello Muhammad Gheddafi. Una situazione aggravata, anche se potrà sembrare paradossale, da tre elezioni avvenute in un breve arco temporale che hanno contribuito a dividere un Paese formato da 140 tribù. Non per niente già la cosiddetta “rivoluzione libica”, una rivolta armata (peraltro appoggiata dall’esterno con i raid aerei occidentali), fin dall’inizio sembrava anche un regolamento di conti. Gli interessi in gioco, del resto sono tanti. Stiamo sempre parlando di una nazione molto ricca, che galleggia sull’acqua e soprattutto sul petrolio, le cui riserve sono tra le più importanti di tutta l’Afri- ca se non anche dell’Asia.

Prima della guerra «i libici stavano bene, avevano un reddito pro capite che si avvicinava a quello degli europei, che era 4-5 volte più importante addirittura del reddito sudafricano. Era un Paese felice, ricco e naturalmente importante», ha ricordato lo storico Angelo Del Boca, primo studioso italiano a denunciare documenti alla mano le atrocità compiute dalle truppe italiane in Libia e in Etiopia durante il fascismo. La Tavola per la pace, alla quale aderiscono centinaia di associazioni, organismi laici e religiosi, enti locali di tutte le regioni italiane, si è rivolta a lui per dire senza giri di parole che «un’altra guerra in Libia non risolverà i problemi».

A Udine ha inoltre presentato un dossier realizzato da un gruppo di ricercatori, studiosi e giornalisti con una lunga esperienza in Libia, che alla luce degli ultimi avvenimenti afferma che «non ci sono le condizioni, politiche e militari, per un intervento dagli obiettivi confusi» e che, come dice anche lo stesso Del Boca, questo richiederebbe l’impegno di «almeno 300mila soldati». A suo dire «l’unica cosa che può fare oggi l’Italia in Libia è aiutare a creare un esercito nazionale e una polizia nazionale, perché la guerra, se la devono fare, la devono fare i libici, non gli italiani o gli stranieri». I piani militari sono ormai pronti da tempo. Un militare dei paracadutisti della Folgore, di stanza a Livorno, ci rivela che l’allerta è già arrivata.

L’addestramento Nato svoltosi in Spagna nei mesi di ottobre e novembre 2015, il più imponente dopo la Guerra fredda, con oltre 30.000 soldati provenienti da 30 Paesi, sarebbe inoltre stato finalizzato anche ad un eventuale intervento in Libia. Infine, il Genio guastatori sarebbe già in campo per preparare il terreno. Fonti libiche confermano da settimane la presenza di italiani nel Paese.

Il già citato documento della Tavola della Pace analizza tre punti chiave. Il primo è lo scenario. Se l’obiettivo dichiarato è stabilizzare la Libia per mettere in sicurezza le aree petrolifere e controlla- re il flusso dei migranti, serve un governo in grado unire le varie fazioni, che per ora esiste solo sulla carta.

A questo si aggiunge il problema del consenso dell’opinione pubblica locale in caso di intervento esterno. Questo potrebbe poi scatenare dinamiche politico-militari anche nei Paesi limitrofi alle prese col terrorismo insurrezionale (come Tunisia, Egitto e Algeria) e favorire una unione delle milizie libiche ma solo contro lo straniero. Mentre il Daesh, per lo stesso motivo, continuerebbe invece a proliferare arruolando nuovi jihadisti. Il secondo punto è che non sono chiari il ruolo e il coinvolgimento dei Paesi partner (in termini di uomini e catena di comando) e delle organizzazioni internazionali e regionali, oltre a tempi e costi – anche in termini di vittime – di un’operazione che rischia di essere di medio-lungo periodo.

Paesi questi ultimi, ricorda inoltre il dossier, peraltro dentro la filiera del commercio delle armi. Infine, un altro interrogativo riguarda le alleanze internazionali, fluttuanti, con obiettivi differenti e un diverso rapporto con la Libia. Il governo di Matteo Renzi riuscirà a dare risposte a questi dubbi? Dopo la morte di Failla e Piano, il premier assi- cura che non ci porterà in guerra senza una decisione esplicita del Parlamento e critica l’ambasciatore americano che aveva parlato di 5mila soldati italiani già pronti a partire per la Libia. Il presidente del Consiglio dovrebbe tuttavia chiarire perché la ministra della difesa Pinotti, con numerose interviste e fluttuanti allusioni, era sembrata prima negare e poi autorizzare la stampa a dare per scontata la nostra partecipazione all’impresa libica, con 5mila soldati che si sarebbero dovuti muovere sotto l’egida dei servizi di sicurezza e in base a un decreto (il cui testo è segreto) emesso dal governo “in attuazione” del Parlamento sul finanziamento delle missioni all’estero. Non si scherza con la guerra.

Squalifica annunciata e nuove ombre. Si ferma la marcia di Alex Schwazer

Gioco, partita, incontro, si direbbe in altre discipline. Ma quella di Alex Schwazer è stata una lunga marcia in cui dopo la caduta non gli è stato concesso di rialzarsi. 8 anni di squalifica per la positività a testosterone in un campione di urina raccolto il giorno di capodanno, analizzato in Germania qualche giorno dopo, rianalizzato in seconda battuta oltre tre mesi dopo l’esame che inizialmente aveva dato esito negativo. I risultati di quelle “controanalisi” sono stati resi noti soltanto a giugno, dopo che l’8 maggio il marciatore è tornato a vincere qualificandosi per Rio 2016 con ottimi tempi. Proprio a Rio, dove Alex – nonostante una condizione psicologica evidentemente difficile – era volato con un sottilissimo filo di speranza di avere l’ok dal Tribunale sportivo e di correre la 20 Km di domani, venerdì 12, e soprattutto la 50 Km del 19 per dimostrare che si può tornare puliti e vincenti.

Il Tas ha chiuso la partita e l’incontro, dicevamo. Quello del 31enne Schwazer con l’agonismo probabilmente. Otto anni sono tanti. Aveva provato, in udienza, a giocare tutte le sue carte: documenti, testimoni, presentazioni video e soprattutto i risultati di tutte le altre analisi a sorpresa di questo 18 mesi di preparazione, quelle “ufficiali” e quelle parallele effettuate dall’equipe del San Giovanni di Roma. Non gli resta che crollare, ora, e dopo questa sentenza annunciata dire: «Sono distrutto». Aggiunge che quelle 10 ore di udienza davanti ai giudici sportivi, con il suo allenatore Sandro Donati a lottare con lui spiegando dettagli tecnici e questioni politiche, gli avevano lasciato addosso uno scampolo di fiducia, svanito il quale resta ora «solo una grande amarezza». E aggiunge Alex: «Non conosco ancora le motivazioni ma mi pare si siano limitati ad una semplice cosa tecnica. Credevo di poter partecipare alle Olimpiadi di Rio, è da oltre un anno che lavoro e facendo parecchi sacrifici, soprattutto economici».

Un’udienza, quella di Rio, che ha rivelato nuovi particolari su quel famigerato controllo di capodanno 2016: gli ispettori sapevano da 15 giorni prima di doverlo effettuare e questo avrebbe da un lato potuto comprometterne la riservatezza e dare a qualche malintenzionato il tempo di produrre in molti modi la positività, dall’altro riapre la disputa sulla scelta di un giorno festivo per fare il controllo, con le analisi che non si potevano così effettuare subito e quindi – ancora una volta – esponevano il campione a rischio di alterazioni successive.

Le ombre su questa vicenda si amplificano, dunque, e Sandro Donati dal canto suo continua a mettere a disposizione di tutti le prove che Schwazer è pulito e ad affermare che avrebbe vinto a man bassa a Rio. Non vuole parlare di sé, della fatica di questi mesi e del suo lungo impegno contro il doping e la corruzione nello sport che già in passato gli è costato ripicche e ritorsioni. E conferma ciò che aveva confidato a Left alla vigilia dei giochi: «Di riffa o di raffa dovevano eliminare Schwazer». L’oro olimpico deve andare ad altri e i tempi del marciatore altoatesino, frutto delle sue doti e di un allenamento curato nei minimi dettagli, sono spaventosi. «Stamattina – dice mister Donati – ha marciato per una quarantina di km a una velocità che tolti uno o due marciatori nessuno saprebbe tenere nemmeno in gara» dice, aggiungendo che la cosa più dolorosa è il fatto che all’atleta questa condanna ha «stroncato la vita».

Giungendo peraltro al culmine di una serie di accuse infamanti, attacchi immotivati, o interessati. «Avete visto con quale tecnica, anche medici interessati da procedimenti giudiziario, si siano affrettati a definirlo persino “bipolare”. Alex è lineare, coerente, semplice, affidabile. Ha sbagliato una volta, con sua quota di responsabilità coinvolgendo anche la Kostner in una cosa in cui non entrava niente» dice Donati. Che aggiunge: «C’è stata un’opera di delegittimazione di Schwazer appena ha iniziato a lavorare con me, con foto mandate in giro. Ex miracolati di Conconi (medico in passato accusato per doping, ndr). Alex marcia alla grande, non gli è mai stato alzato un cartellino rosso. Si è pagato tutto di tasca sua, e lo hanno accusato di fare marketing».

Ora resta da gestire il dopo e la speranza che Schwazer smaltisca l’amarezza e ritrovi presto un suo equilibrio. Dopo Rio, dove è arrivato con un grande sforzo anche economico, avrebbe comunque lasciato. Ora a Giochi – olimpici e non – ormai chiusi, ci sarà la serie di ricorsi fino alla Corte federale svizzera, alla giustizia ordinaria e all’esame del Dna, finora non preteso con insistenza per non allungare i tempi e compromettere la partecipazione alle Olimpiadi. Ma la marcia olimpica la vincerà qualcun altro. E potrebbe essere qualcuno che ha legami con settori dello sport in conflitto d’interessi, troppo presi da altri affari per concedere la seconda possibilità a un atleta che ha sbagliato una volta.