C’è stato ieri un vivace scambio di idee sulle parole che ho scelto per il titolo del buongiorno quotidiano (sul Pakistan qui): sintetizzando mi si chiedeva il senso di usare parole così forti (“barbecue”, ad esempio) per descrivere un’esplosione. Troppo violenta, la parola, mi è stato detto. E attenzione: i “critici” condividono quasi tutti il contenuto del pezzo.

Il fatto in sé è poca cosa se non fosse che una discussione sulla potabilità di una parola (avvenuta tra l’altro anche sui social) di questi tempi è un privilegio, un bel vento, un segnale incoraggiante in questa desertitudine invasa dagli impermeabili di professione. E infatti li ho ringraziati tutti, uno per uno, perché confrontarsi sulla grammatura delle parole è sintomo di una salubrità sociale che mi ha resuscitato per tutto il resto del giorno.

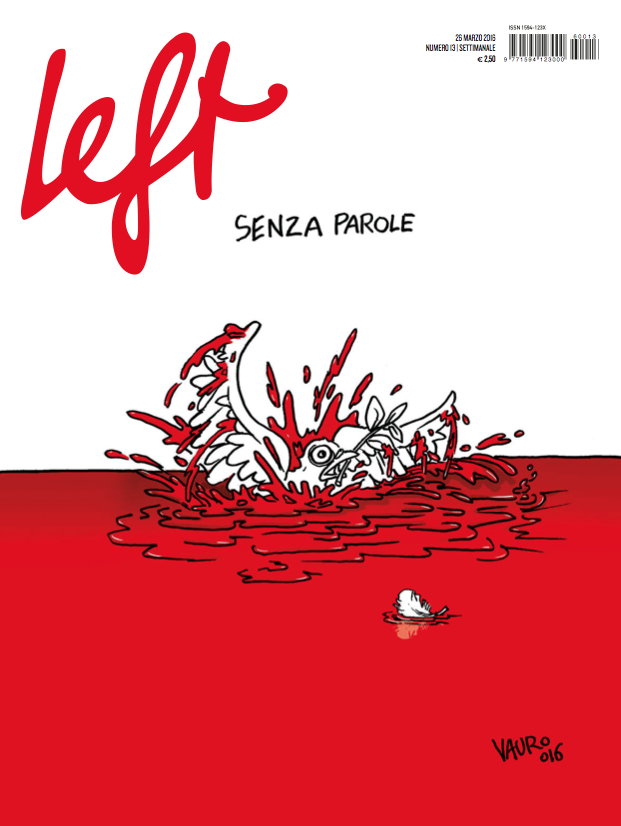

Eppure le parole sono importanti, certo, ma vanno osate oltre che usate in un tempo come questo in cui la violenza è ignorante ma popolare. In un momento in cui i Salvini di turno (o i Trump, o i Le Pen, insomma quella specie lì) riescono a toccare le corde della bava semplicemente solleticando il sottotesto feroce, senza nemmeno esagerare più nelle iperboli; insomma in un momento in cui la cattiveria è riconoscibile anche solo nel portamento noi che maneggiamo le parole abbiamo un dovere ancora più vasto, che parte dall’informare, certo, ma anche dal capovolgere le convinzioni.

Ci sono convinzioni che hanno bisogno di essere morsicate per essere svelate. Mi spiego: se i morti di eroina degli anni ottanta (quando l’eroina era tutta cosa di Cosa Nostra) fossero quindi morti di mafia le classifiche delle vittime delle mafie si invertirebbero con le regioni del nord ai primi posti, anche se non è facile immaginarlo; oppure la stragrande maggioranza dei giornalisti condannati per diffamazione in Italia non hanno mai pronunciato boiate al livello di un Giovanardi o un Formigoni, roba da Paese sudamericano, per dire; alcune posizioni apicali nello scenario politico sono stabili perché ricattabili e quindi inoffensivi, come in un brutto b-movie di spionaggio russo; una delle organizzazioni con la più alta incidenza di casi di pedofilia (per di più non denunciati) impone la sessualità naturale agli altri, come accadrebbe in un buco di villaggio medievale; siamo in un momento in cui il senso comune è il risultato di un omissione continua, al pari di un romanzaccio un po’ thriller; mastichiamo morti come un quotidiano the del pomeriggio ma non perdoniamo le parolacce. Siamo un mondo invertito, intendo, a descriverlo. E anche a scriverlo. No?

Quando si fa buio le parole hanno il dovere di pungere, mica di lenire. Perché non bisognerebbe avere paura di ciò che non conosciamo ma di quello che crediamo vero e invece non lo è: lo diceva Mark Twain, fine ottocento.

Buon martedì.