Le lacrime di Obama sono una metafora del tempo che viviamo. Questo presidente ha fatto per l’America certamente più dei Bush, padre e figlio, ma anche più di Clinton e di Reagan: ha varato una riforma sanitaria, dato impulso all’economia verde, risollevato il sistema bancario dopo la terribile crisi del 2007-2008, infine ha contrastato, con qualche successo, l’aumento della disoccupazione.

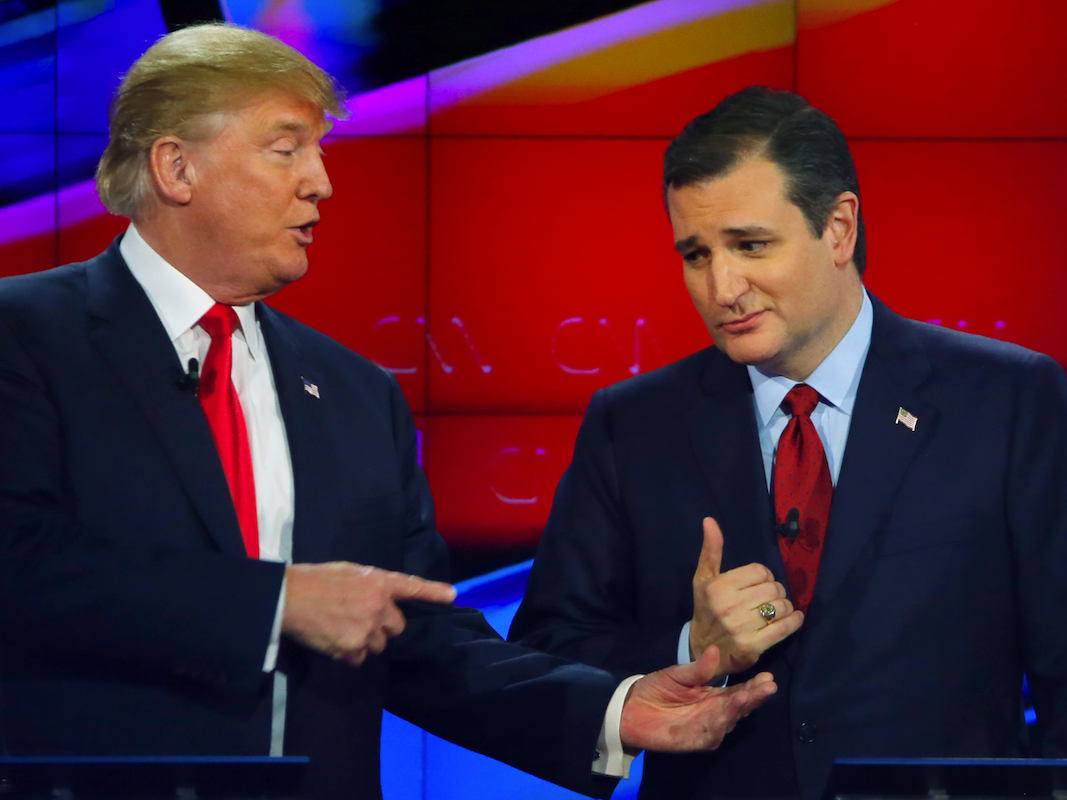

Eppure tanta America gli volta le spalle. L’ultimo sondaggio Cbs contrappone a un 46 per cento di cittadini statunitensi che ne approva l’operato, un altro 47 per cento che disapprova la sua politica. Fra i repubblicani fa faville Donald Trump, che montò contro Obama una campagna denigratoria sfruttando il suo secondo nome, Hussein, per dirgli addirittura: non sei americano. E il candidato democratico a succedergli sarà probabilmente Hilary Clinton, avversaria sprezzante nelle primarie del 2007, che promette all’America una politica più tradizionale e realista, certo meno visionaria.

C’è poi un’America – e ha tanta voce – che vorrebbe un muro alla frontiera con il Messico, che ripudia la sanatoria dei lavoratori immigrati voluta da Obama, che accusa il Presidente di aver reso il Paese meno sicuro, che si schiera con gli agenti bianchi che sparano su ogni negro che si muova. Un’America che, dopo ogni attentato, corre a comprare fucili da guerra per difendersi a mano armata. E una che accusa Obama, e non i precedenti trent’anni di liberismo, di aver moltiplicato le disuguaglianze e frustrato la fiducia della middle class nel sogno americano.

Obama ha chiuso due ferite infette da mezzo secolo. Riavviato il dialogo con la Cuba dei Castro, aperto il confronto con l’Iran degli Ajatollah. Può dire game over, avendo eliminato il nemico pubblico numero uno, l’ispiratore dell’attentato alle torri gemelle. Ma dopo Al Qaeda, è arrivato il Daesh. L’alleato saudita simula una guerra con l’Iran, bombardando e invadendo lo Yemen e provocando gli islamici sciiti con l’esecuzione di Al Nimr. A Obama sfugge il controllo nel giardino del petrolio, in Medio Oriente. E così l’avversario della guerra fredda, tenuto a bada in Ucraina, entra in quel giardino e, come un playmaker, guida l’offensiva contro il Califfato che gli alleati renitenti degli Stati Uniti avevano rinviato e sabotato.

Certo Obama può ben dire, nel suo settimo discorso sullo stato dell’unione, di aver fatto molto, contro il terrorismo, per la sicurezza e per il benessere dei suoi concittadini. Ma è come se a ogni ferita sanata se ne aprisse un’altra. Perciò l’ultimo discorso del presidente e le sue lacrime di pochi giorni prima, vanno letti uno accanto alle altre. Obama ha fatto molto, ma facendo ha rimosso il velo d’inganno. Ha detto agli americani e al mondo che non può esserci una sola superpotenza capace di regolare ogni cosa. Un governo multipolare del mondo è cosa difficile, mai tentata. Si può schiacciare la testa del califfo, come si è fatto con Al Qaeda, ma il terrorismo tornerà in altre forme. Si può superare una crisi, provare a riconvertire la macchina produttiva, ma l’americano medio non crede che i figli vivranno meglio.

Orgoglio e lacrime. Mi torna in mente un film di 11 minuti firmato da Sean Penn. Un vecchio parla alla moglie morta, innaffia dei fiori secchi, vive nell’ombra. Poi crollano le torri ed entra la luce nella sua stanza. Il vecchio comprende e piange. C’è chi giudicò quel film un insulto all’America ferita dal terrore. Gli stessi che imputano a Obama di disvelare la realtà. Per noi, però, la verità è rivoluzionaria.

Continua sul n. 3 di Left in edicola dal 16 gennaio 2016