Vorrei ragionare sul rapporto fra donne e Costituzione, mettendo al centro l’emancipazione, incrociando così il titolo di questi due giorni di incontri, Libere di essere. Donne resistenti ieri e oggi. Nella Costituzione la nostra emancipazione e la nostra libertà, con il cuore della Costituzione, l’articolo 3, comma 2, che disegna un progetto di emancipazione, sia personale («il pieno sviluppo della persona umana») sia collettiva («l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»).

Non solo: l’art. 3, co. 2, Cost., fonda i diritti nel senso che proclama l’uguaglianza sostanziale, quale terreno dal quale germogliano i diritti sociali (istruzione, lavoro, salute, …), e in quanto sancisce l’effettività dei diritti, ovvero il loro carattere concreto, la loro materialità, connotando in senso sociale la democrazia.

Non ho la pretesa di addentrarmi, ragionando di diritti delle donne, nelle tesi del pensiero femminista, mi limito tuttavia a osservare come molte declinazioni trovino spazio nella Costituzione, che si pone come compagna nelle lotte delle donne. Si pensi al pensiero fondato sul principio antidiscriminatorio (nel segno dell’universalità dei diritti, a partire dalla rivendicazione del voto); al femminismo fondato sul principio della differenza (la valorizzazione delle differenze e la denuncia della falsità della presunta astrattezza); al femminismo che insiste sul principio di antisubordinazione, ovvero sulla lettura del patriarcato come assetto di potere e sulla trasformazione sociale; al femminismo del simbolico (con la centralità del discorso sul materno).

Non intendo nemmeno ricostruire il rapporto delle donne con i singoli diritti, dal lavoro alla salute all’istruzione alla questione della parità nella rappresentanza politica, o trattare del tema delle azioni positive, vorrei invece ragionare mantenendo l’art. 3, co. 2, Cost., e l’emancipazione come fil rouge del rapporto fra donne e Costituzione, insistendo sulle convergenze che si possono riscontrare fra diritti delle donne e costituzionalismo. In primo luogo, una precisazione: l’uguaglianza della Costituzione, nel tendere al «pieno sviluppo» della persona e nel contesto di un approccio sostanziale ed effettivo si traduce in “libera uguale diversità” o in una “effettiva libera diversità”. Si ragiona, in altri termini, di una uguaglianza che si distingue dall’omologazione e dalla semplificazione omogeneizzante; le quali, sia consentita una breve digressione, rappresentano uno dei mali del nostro tempo: stanno uccidendo il pensiero critico, stringendolo nella morsa dicotomica amico, legittimato, versus nemico, delegittimato (come insegna la guerra, in Ucraina, come a Gaza) e privandolo della profondità della contestualizzazione storica. Ancora, l’uguaglianza della Costituzione poggia – necessariamente – sulla liberazione dagli ostacoli, ovvero si prefigge di tutelare le differenze al netto dei condizionamenti economici e sociali, e si pone su un piano concreto, non astratto. La prospettiva dell’art. 3, co. 2, Cost., implica una contestualizzazione del discorso sulle asimmetrie di genere nella materialità del complesso della realtà sociale ed economica: in una parola, la considerazione della donna come “persona situata”. La considerazione delle disuguaglianze sociali ed economiche, quindi, conduce alla prospettiva dell’intersezionalità e si presenta come nodo centrale, che esplicita la connessione fra i diversi profili dell’emancipazione. Quanto sin qui osservato rende evidente, per inciso, la distanza rispetto alla prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che imposta il discorso delle disuguaglianze di genere in un’ottica funzionalista rispetto alla crescita economica, con un approccio ordoliberale e all’interno di una razionalità neoliberista: per tacere della considerazione che, come “effetto collaterale”, insistere sulle diseguaglianze di genere può occultare le diseguaglianze di classe, ovvero di condizioni economiche e sociali. La visione del Pnrr trova una sintesi nelle immagini della “donna come capitale umano” e della “parità di genere per il Pil”, per cui, ad esempio, in coerenza con un Piano centrato sulla figura dell’impresa, si insiste sulle misure relative all’imprenditoria femminile (Missione 5 del Pnrr) e sull’empowerment nelle «condizioni competitive». Si assiste, per dirlo con le parole di bell hooks, ad una «mercificazione del pensiero femminista», con il rischio che, come accaduto ad altri concetti (per tutti, “sviluppo sostenibile”), l’uguaglianza di genere venga cooptata e mistificata, privata del suo potenziale trasformativo. Non si tratta di incrementare la competitività delle donne, ma di garantire l’emancipazione, il «pieno sviluppo della persona» e l’«effettiva partecipazione» (art. 3, co. 2, Cost.). Questo, nella consapevolezza, si ribadisce, che occorre considerare la condizione femminile nel suo legame con le disuguaglianze sociali ed economiche, nella consapevolezza della complessità e della connessione degli ostacoli ad una effettiva liberazione, che causano un aumento esponenziale delle disuguaglianze (l’orizzonte dell’intersezionalità). È una lettura che si accompagna all’assunzione dell’uguaglianza come «principio di anti subordinazione» e va oltre la dimensione antidiscriminatoria.

La rimozione dello stato di subordinazione – subalternità per utilizzare un lessico gramsciano – innesta «un processo circolare di ri-definizione di tutti i soggetti coinvolti», così come della stessa norma: tuttavia intendo qui evidenziare non tanto la ridefinizione dell’universale che questo comporta, quanto sottolineare come la disuguaglianza di genere sia parte di un insieme di disuguaglianze “di classe” e come il suo superamento sia strettamente connesso con un progetto di trasformazione sociale in senso ampio.

Intersezionalità e convergenza

Da un lato, dunque, l’emancipazione femminile non può prescindere dalla considerazione della pluralità e dell’incrocio delle disuguaglianze da superare: il discorso dell’intersezionalità, per cui, esemplificando, l’oppressione deriva congiuntamente dall’essere donna, nera, precaria.

Dall’altro, emerge come esista un idem sentire fra le lotte contro l’oppressione di genere e le proteste per la dignità del lavoro, le rivendicazioni per il diritto alla casa, le azioni di disobbedienza civile in nome dell’ambiente, la denuncia contro la violenza dei confini: ad unire è la lotta contro il dominio e un progetto di trasformazione della società.

L’intersezionalità, in altri termini, si configura come interconnessione e trasversalità delle lotte contro l’oppressione. Il femminismo si pone nel conflitto sociale “dalla parte degli oppressi”, si situa nella galassia dei “contropoteri”, è parte di un “blocco storico”, ovvero di una classe intesa in senso trasversale, che mira a costruire una egemonia incardinata nell’uguaglianza e nell’emancipazione.

Un piccolo esempio: il reddito di autodeterminazione proposto dal movimento Non Una Di Meno. È una misura concepita come strumento di indipendenza e sostegno per uscire da relazioni violente e da stati di sopraffazione (familiari e lavorativi), ovvero ad un tempo mezzo di autonomia e liberazione rispetto alla violenza di genere, ma anche contro lo sfruttamento, i ricatti del lavoro, la precarietà.

Emblematica, in tal senso, ampliando lo sguardo, è la Carta del contratto sociale del Rojava, che connette democrazia, ecologismo, giustizia sociale, autodeterminazione dei popoli e liberazione delle donne.

Le disuguaglianze di genere denotano uno stato di subalternità, che è lo stesso delle condizioni servili dei lavoratori della logistica e dei braccianti agricoli, o della vulnerabilità che contraddistingue la persona migrante.

L’uguaglianza di genere è parte dell’uguaglianza in sé e condivide il suo precipitato: ossia l’essere contro la sottomissione e l’oppressione (che sia di genere, di classe, coloniale, postcoloniale, in versione estrattivista, …). L’elemento che accomuna, allora, estremizzando, è nell’essere donna che subisce uno stato di subordinazione, ma nello stesso tempo è (anche) oltre l’essere donna, ed è il rapporto di oppressione, di dominio, sono le condizioni sociali.

Non si intende sminuire il quid proprio della lotta delle donne ma andare alla sua radice così da vedere nitidamente gli ostacoli e le trappole che si incontrano lungo il cammino e trovare sinergie e alleanze, costruire convergenze.

Le donne appartengono storicamente alla «tradizione degli oppressi» e nell’eterna lotta della storia tra oppressori ed oppressi si situano “dalla parte degli oppressi”, con un portato controegemonico rispetto allo “stato delle cose presente”.

Sono due, dunque, gli elementi, connessi, che si possono evidenziare e sintetizzare nelle locuzioni: “intersezionalità delle disuguaglianze” e “trasversalità, ovvero convergenza, delle lotte contro il dominio”.

Il tracciato seguito riporta al punto di partenza: al costituzionalismo emancipante, che ha nella sua essenza il superamento delle disuguaglianze e la trasformazione della società, all’art. 3 della Costituzione, alla volontà di rimuovere gli ostacoli e liberare le differenze.

Il senso del collettivo

Altri elementi ancora, che accomunano la Costituzione e il femminismo sono il legame sociale e il senso del collettivo. Esiste una vicinanza fra la ricostituzione di legame sociale, del senso del collettivo, che si incontra spesso nei movimenti delle donne, e la prospettiva di chi rifiuta la concezione thatcheriana del “la società non esiste”, rivendica l’importanza della comunità e delle relazioni contro l’atomizzazione della società, sostiene la centralità dei soggetti collettivi in luogo della figura solitaria dell’imprenditore di sé stesso, così come assume e pratica la solidarietà e rifugge la competitività, ovvero rifiuta l’egemonia del neoliberismo, con il suo individualismo sfrenato, iconicamente rappresentato, ça va sans dire, da un uomo bianco, maschio e possidente. Si affaccia qui altresì, come elemento che unisce le lotte delle donne e la Costituzione, la centralità delle relazioni, ovvero l’idea di una persona che non è una monade isolata ma vive contestualizzata nel rapporto con altre persone e gruppi sociali; è l’immagine di una comunità fondata su diritti e doveri (art. 2 Cost.), laddove principio personalista e principio di solidarietà si illuminano a vicenda. Un elemento che percorre spesso i movimenti femministi, nella consapevolezza della difficoltà di generalizzare approcci differenti, è il richiamo alla comunità, alla partecipazione, all’azione come soggetto collettivo (nel rispetto delle persone, nella loro pluralità, che lo animano); così come nell’attenzione al soggetto, all’identità, si nota un aspetto relazionale e sociale lontano da un individualismo bellicoso e da una soggettività solipsistica.

La centralità dell’aspetto relazionale è consonante rispetto ad un concetto di dignità come sociale (art. 3, co. 1, Cost.) e ad un’identità non ripiegata su sé stessa ma costruita nella società (ritornano i discorsi dell’intersezionalità e della convergenza) e proiettata nella società.

Il senso del “collettivo” e di una identità “soggettiva-sociale” trova riscontro in un progetto costituzionale di emancipazione dove sono complementari il «pieno sviluppo della persona» e l’«effettiva partecipazione» (art. 3, co. 2, Cost.), ovvero l’idea di un processo di liberazione di ciascuno e di tutti, nella valorizzazione delle differenze ma anche nella consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità.

La prospettiva, in altri termini, non è quella di una self made woman, o di tante self made women in (implicita) competizione con il self made man e con le altre self made women, ma di un percorso collettivo che mira a una liberazione e al riconoscimento di una pari dignità sociale per tutte e tutti.

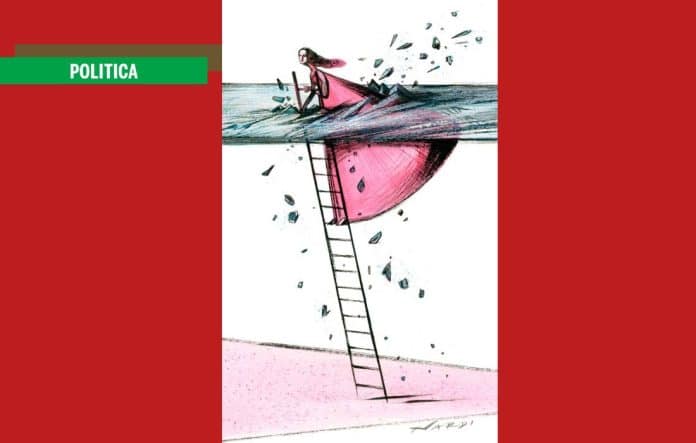

Per essere chiara, con una battuta, femminismo non è certo “il presidente del Consiglio” Giorgia Meloni che rompe il soffitto di cristallo per sé, con il suo corredo di fascismo e conservatorismo “Dio, Patria e famiglia”, ma creare un terreno fertile per l’emancipazione collettiva.

Il costituzionalismo come compagno nella lotta delle donne

Le donne, dunque, incontrano sulla via il costituzionalimo e il costituzionalismo si presenta come loro naturale compagno. In comune vi sono, sintetizzando, il perseguire un progetto di emancipazione insieme personale e sociale e l’appartenenza ad un cammino tracciato sulla rotta dell’uguaglianza, contro il dominio, ma anche un approccio che si sostanzia nell’attenzione al dato reale, con la demistificazione di una artificiale neutralità.

Ancora: la lotta contro il dominio tende alla «pari dignità sociale» (art. 3, co. 1, Cost.), non alla “conquista del potere”, e, in quanto tale, si situa nello spazio della limitazione del potere proprio del costituzionalismo.

Non si tratta di sedersi tra gli oppressori, in aderenza ad un approccio di genere incentrato sui “posti da occupare”, spesso inscritto in un orizzonte elitario, ma di scardinare i meccanismi di dominio, limitando (ed equilibrando) il potere, attraverso un processo di emancipazione di ciascuna e ciascuno e di tutte e tutti.

Una Costituzione, come quella italiana, che disegna una democrazia fondata sul riconoscimento del conflitto e che si situa “dalla parte degli oppressi”, nel mondo del lavoro come nella società, con l’obiettivo di una eguaglianza effettiva, non può che essere una leale alleata nelle lotte delle donne. Rovesciando il discorso, i movimenti delle donne possono trovare nel costituzionalismo un punto di appoggio, un compagno di strada, uno spazio nel quale riconoscersi nell’orizzonte di una liberazione che tenga conto della complessità dell’essere situata della persona e, quindi, della trasversalità dei processi di emancipazione. Come affermava Teresa Mattei, partigiana e costituente: «È nostro convincimento, che, confortato da un attento esame storico, può divenire certezza, che nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile». Una precisazione, tuttavia, è necessaria: quanto osservato si verifica quando le lotte delle donne, il femminismo, o, meglio, tenendo conto della loro pluralità, i femminismi, si situano “contro il dominio”, esprimendo una volontà trasformativa rispetto ai rapporti di genere, che è congruente e parte (con le sue peculiarità) di un processo di emancipazione della società. Esiste, infatti, ed è in crescita, anche un “femminismo neoliberista”, con una connotazione individualista ed elitaria, che si muove nello spazio della meritocrazia.

L’impostazione delle rivendicazioni di genere come parità di accesso ai privilegi di una società disuguale è una mistificazione dell’uguaglianza di genere e non è l’uguaglianza del costituzionalismo.

Analogamente, si tradiscono l’obiettivo di una effettiva uguaglianza, e il costituzionalismo, quando eventuali misure siano previste unicamente come ammortizzatori sociali (con l’abbandono di un intento emancipativo), o evocando un ottocentesco approccio caritatevole, o quando l’insistenza sulla libertà (negativa) occulti i diritti sociali. Il conflitto, in tali casi, è neutralizzato e con una eterogenesi dei fini sussunto nella razionalità dominante.

Una effettiva uguaglianza di genere non può che costruirsi nel contesto di una trasformazione complessiva della società, di tutti i suoi assetti fondati sul dominio, sociali (dai rapporti di lavoro alle gerarchie sociali passando per le discriminazioni razziste), economici (la strutturale disuguaglianza e l’estrattivismo del capitalismo) e politici (la verticalizzazione e concentrazione del potere, della cui cultura è espressione il disegno di legge costituzionale sul “premierato” in discussione).

Chiudo, ancora con le parole della resistente Teresa Mattei, limpide nell’evidenziare il nesso fra antifascismo, giustizia sociale ed emancipazione delle donne: «trova posto, nell’articolo 7 (n.d.r.: ora art. 3), la non meno solenne e necessaria affermazione della completa eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche. Questo basterebbe, onorevoli colleghi, a dare un preminente carattere antifascista a tutta la nostra Costituzione, perché proprio in queste fondamentali cose il fascismo ha tradito l’Italia, togliendo all’Italia il suo carattere di Paese del lavoro e dei lavoratori, togliendo ai lavoratori le loro libertà, conducendo una politica di guerra, una politica di odio verso gli altri Paesi, facendo una politica che sopprimeva ogni possibilità della persona umana di veder rispettate le proprie libertà, la propria dignità, facendo in modo di togliere la possibilità alle categorie più oppresse, più diseredate del nostro Paese, di affacciarsi alla vita sociale, alla vita nazionale, e togliendo quindi anche alle donne italiane la possibilità di contribuire fattivamente alla costituzione di una società migliore, di una società che si avanzasse sulla strada del progresso, sulla strada della giustizia sociale».

L’autrice: Alessandra Algostino è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università di Torino

Nella foto: il voto delle donne al referendum del 1946 (wikipedia)

Questo testo è pubblicato nel libro di Left Resistenti. Storie di donne libere di essere in collaborazione con il Coordinamento donne dell’Anpi