Giorgia Meloni illustra, con orgoglio autoreferenziale, il proprio progetto di riforma costituzionale come «l’arrivo della Terza Repubblica». Non ha tutti i torti. Sembra a me, infatti, un percorso eversivo della nostra Costituzione. Eversivo anche nel procedimento. Calamandrei ammoniva che, quando si dibatte di riforme costituzionali, bisogna farlo in Parlamento e i banchi del governo devono essere vuoti. Ora, invece, Meloni convoca, propone, detta tempi e modi. Le opposizioni parlamentari appaiono inerti.

È passata un’era geologica da quando Piero Calamandrei teorizzava che il governo dovesse rimanere estraneo ad ogni discussione sulla Costituzione. Ora siamo giunti a definire una procedura per la modifica della Costituzione diretta espressione del governo. Un ribaltamento. I passaggi che ci hanno portato sin qui sono diversi. Vale la pena ricordarli. Prima, negli anni Novanta, i tentativi di deroga della procedura ordinariamente prevista in Costituzione (art. 138), utilizzando le bicamerali cui assegnare compiti di modifica della intera seconda parte della Costituzione; poi l’approvazione a stretta maggioranza di riforme di grande rilievo (a partire dal Titolo V); infine l’assunzione diretta dei leaders di governo di progetti di stravolgimento della Costituzione (prima Berlusconi, poi Renzi). È segno di un cambiamento di cultura costituzionale: dalle Costituzioni intese come pactum unionis a garanzia del pluralismo e dei conflitti che attraversano le società, alle Costituzioni intese come decisione politica fondamentale che esprime la volontà di una contingente maggioranza parlamentare. In questo secondo scenario è chiaro che le opposizioni poco contano, anzi tendenzialmente nulla. Per fortuna la nostra Costituzione – ispirata al primo e non al secondo modello – ancora prevede alcune garanzie per evitare che tutto sia in mano alle maggioranze di turno.

Meloni e i pieni poteri. Dialogo fra costituzionalisti

Premierato, pericolo nero

Iniziamo dal principio. Il disegno di legge costituzionale, recante Introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023, è di matrice governativa, ma ormai questo non scandalizza più nessuno: vent’anni di riforme costituzionali di parte (inaugurate nel 2001 con la riforma del Titolo V varata dal centro sinistra) e di sudditanza della politica al dogma della governabilità sono state efficaci nel relegare nella soffitta della storia l’idea della Costituzione come patto sociale e della democrazia come pluralismo e discussione.

La provenienza, del resto, non è che un sintomo del fascino, tradotto in norme, che il decisionismo esercita, con il suo sostrato di populismo. Certo, la riforma in sé è un evergreen quanto a strumento di distrazione sociale e marketing politico, ma c’è di più: il rafforzamento dell’esecutivo è un fiume carsico che a tratti affiora, mentre, sotterraneo, erode gli equilibri costituzionali. Non solo: è tutt’altro che estraneo alle esigenze della weltanschauung neoliberista dominante che, nel 2013, per voce della J. P. Morgan, lamenta la debolezza degli esecutivi, e ancor prima, nel 1975, con le parole della Trilaterale, l’eccesso di democrazia.

Il premierato disegnato dalla riforma meloniana è torbido.

È torbido perché minacciosamente fosco nel perseguire l’ossimoro della democrazia del capo e torbido perché mescola in una soluzione disgregata elementi incoerenti.

Ancora. Il diritto è parte di un contesto storico e di fronte abbiamo un humus sociale intorbidito da passività, autoreferenzialità, omologazione, facile preda di logiche identitarie, di primitive dicotomie “amico/nemico”, in uno spazio spoliticizzato che espelle il conflitto e reprime il dissenso.

Squilibri costituzionali, riduzione del pluralismo e mistificazione della sovranità popolare

Essenza del costituzionalismo, e di una democrazia costituzionale, è la limitazione del potere, che si declina anche come equilibrio dei poteri. Il coacervo maldestro di norme del disegno di legge che dovrebbero stemperare l’immagine dell’uomo (o donna che sia) solo al comando per cinque anni intorbidisce le acque ma non ferma l’erosione dei poteri del presidente della Repubblica e del Parlamento.

Presidente della Repubblica. Pensiamo al potere di nomina del presidente del Consiglio: si prevede che il presidente della Repubblica conferisca l’incarico all’eletto dai cittadini, in prima istanza, come in seconda (nell’ipotesi, invero “curiosa”, che il Parlamento non gli abbia concesso subito la fiducia). Il ruolo è meramente notarile.

La costola di Adamo, donna creata per essere dominata

Se guardiamo indietro nel tempo, la condizione e l’identità femminile è sempre stata oggetto di oppressione e negazione. Per tutto il secolo scorso le donne hanno avuto scarsissimo accesso all’istruzione di base e all’istruzione superiore. Negli ultimi decenni, per la prima volta nella storia, e non solo nei Paesi sviluppati, secondo i dati dell’Unesco, l’educazione secondaria e terziaria delle donne eguaglia e supera spesso il livello di educazione maschile.

È una rivoluzione silenziosa, una discontinuità con il passato, un mutamento rapido e irreversibile che consolidandosi, potrebbe portare ad una radicale trasformazione culturale e sociale. Questo cambiamento potrebbe modificare non solo la struttura delle società, che fino ad ora hanno affidato agli uomini e alle donne ruoli culturalmente prestabiliti da millenni, ma il senso dei rapporti fra gli esseri umani. Le donne attualmente hanno conquistato un livello di istruzione pari agli uomini e ottengono risultati importanti sia nella ricerca scientifica che nelle arti, anche se i risultati vengono loro riconosciuti con difficoltà a livello di ruoli istituzionali. Ma non è nella vita pubblica che si esplica la massima violenza, è nel privato, nel rapporto uomo-donna.

Tutta la nostra cultura discende da un’eredità che risente fortemente del controllo maschile, un modello che per troppi secoli è rimasto invariato: la donna passiva e subalterna, il cui ruolo principale è quello di essere madre oppure oggetto di piacere. Un pensiero a lungo dominante sul quale si è costruita la nostra formazione sociale e intellettuale e che si origina dalla cultura greca-romana. Per Aristotele «l’uomo è un essere umano completo, la donna è un essere umano imperfetto». Per il filosofo greco solo il pensiero dell’uomo è guidato dalla «ragione», mentre quello della donna è governato dagli istinti, che si originano dal corpo e del tutto simili a quelli degli animali e per questo motivo il pensiero delle donne risulta inaffidabile.

Non smettiamo di fare rumore!

Le ragazze ed i ragazzi di molte scuole superiori ed università italiane, in risposta alla disposizione del ministro dell’Istruzione e del merito Valditara di osservare un minuto di silenzio per le vittime di femminicidio ed in particolare per Giulia Cecchettin, hanno invece fatto più di un minuto di rumore, con ogni mezzo. La rappresentante degli studenti universitari di Padova, Emma Ruzzon, in un recente talk televisivo ha detto che il silenzio rappresenta la rassegnazione; il reagire, la lotta, invece fanno rumore. Noi concordiamo con lei e vorremmo continuare a fare rumore; un rumore come quello che fa un pensiero sulle donne diverso da quello dominante, che ancora uccide. Proviamo a mettere qualche dato in fila. Una indagine Istat di questo anno sugli stereotipi di genere, i cui dati ancora provvisori sono stati presentati il 22 novembre al convegno La prevenzione della violenza contro le donne. Stereotipi, big data e strumenti per la valutazione del rischio, a Roma, mette in evidenza come tra i giovani tra i 18 e i 29 anni venga considerato normale ed accettabile il controllo della fidanzata tramite cellulare e sui social (16% dei maschi rispetto al 10% della popolazione generale); come ancora il 9% della popolazione ritenga normale uno schiaffo nella vita di coppia; come il 48% degli uomini sia convinto che se una donna vuole evitare un rapporto sessuale ci riesce sempre (contro il 30% delle donne intervistate), dando un segnale allarmante di colpevolizzazione delle donne in caso di stupro. Per alcuni aspetti, ci viene detto, i dati sono migliorati rispetto alla precedente inchiesta del 2018, ma è evidente quanto lavoro ci sia da fare, anche tra i giovani, perché cambino radicalmente la mentalità ed i comportamenti. Le radici profonde della violenza contro donne e ragazze, ma anche bambine e bambini, vanno conosciute per eliminarla. Molto spesso su Left ne abbiamo parlato da diversi punti di vista e qui ne riparla Maria Gabriella Gatti.

Il patriarcato può uccidere?

Giulia non è morta per il patriarcato. Il patriarcato non uccide fisicamente, al patriarcato le donne servono vive. Il patriarcato esiste fintanto che le vite delle donne si possono gestire: nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle riduzioni salariali, nei ruoli istituzionali. E finché persiste questo sistema omeostatico, perché uccidere?

Su un piano storico la rivoluzione femminile, dal diritto di voto del 1946 in poi, è stata relativamente recente; basti pensare che la legge sul diritto di famiglia è del 1975,la fine de matrimonio riparatore ed il delitto d’onore sono dell’1981, il delitto di stupro è considerato reato verso la persona soltanto nel 1996, e ci rendiamo conto che queste conquiste sono avvenute non tanti anni fa. Cosa ancora più seria è il carattere precario di questa rivoluzione che per i successivi 40 anni è stata interrotta; è solo nell’ultimo decennio che si sente nuovamente parlare di movimenti al femminile, e in tempi recentissimi le rivoluzioni in medioriente confermano la disperazione in cui versano le donne.

La storia degli uomini è invece più lunga e stantia: il patriarcato esiste da molto tempo. Riguarda questioni religiose (non è forse patriarcale la leggenda della creazione di Eva da una costola di Adamo? O le gravi costrizioni delle donne islamiche?), culturali (si pensi al pater familias, per dire di un uomo custode della gestione della famiglia, con un assetto razionale, freddo, e controllante sulle donne) e si arriva ai giorni nostri in cui, fortunatamente non del tutto ma per la maggior parte, le grandi cariche pubbliche, i ruoli di potere e gestionali sono ancora appannaggio degli uomini. Anche nel privato si riflette la strisciante sopraffazione al maschile molto spesso mascherata dal cordiale perbenismo di chi sa benissimo come controllare la situazione. Il flebile declino del potere patriarcale si intravede soprattutto nel mondo dei giovani e dei neopadri, privi di coordinate per rifondare una identità maschile. E se le donne per un verso si ribellano al sistema culturale, attratte dall’idea di emancipazione e costruzione di una nuova identità, dall’altro verso ne sono spaventate: sia da un probabile scompenso dei coevi maschi, ma soprattutto, credo, da una propria personale idea di autonomia femminile.

Il primo problema quindi è socio-culturale. Viviamo una fase sanguinosa di transizione della cosiddetta “legge dei padri” che interessa entrambi, sia uomini che donne, sbilanciati in questa epoca storica e con una identità nuova ancora da trovare. La ferocia nella crisi del patriarcato, con radici antiche e consolidate, fa perfettamente da sfondo alla tragica slatentizzazione della malattia mentale che troviamo nei femminicidi. Come fosse una immagine speculare, ci chiediamo: è la società che ammala i rapporti privati o i fatti privati riflettono la società malata?

Non può essere il patriarcato ad uccidere nel corpo, esso uccide semmai lentamente, giorno dopo giorno, nella mente, perché controlla, maltratta, gestisce seguendo il codice di una malata legge dell’uguaglianza “se io fallisco devi fallire anche tu”. E il fallimento è nella ricerca della realtà umana. Ma quello che uccide nel corpo non può esistere solo per la cultura, perché se così fosse, il tasso di femminicidi sarebbe di gran lunga più alto! Se la violenza psichica a vari livelli è sempre indicatore di malattia, e molte volte è manifesta attraverso il controllo, la gelosia, lo stalking che sottendono tutti una dinamica di rapporto alterata, sappiamo bene che la gradualità psicopatologica che raggiunge l’omicidio si svolge con qualcosa in più. L’annullamento infatti è una pulsione prima mentale, ma in questi casi, dopo, avviene una scissione totale tra mente e corpo, con la perdita completa degli affetti e l’altra presunta amata, che di solito propone la separazione, diventa una minaccia talmente forte all’integrità falsa dell’Io (razionale) che “l’annientamento” per dirla come Nietzsche, resta l’unica difesa. Devi morire perché mi fai troppo male, perché la tua realizzazione non corrisponde alla mia. Si tratta di un vallo psicotico e direi sadico che poi si richiude, si torna ad essere lucidi e razionali come prima. Un click della mente, che arriva in maniera apparentemente inaspettata ma che sicuramente è preceduto da uno stimolo, non si può attribuire soltanto alla cultura dominante, ma ad una particolare forma di dissociazione psicotica che per fortuna non è presente in chiunque.

Possiamo dire che la crisi del patriarcato rifletta questo “smarrimento” maschile quando una donna non si sottomette e non si rassegna… Allora scatta il despota feroce che non permette a nessuno la libertà.

Perché se è vero che esiste l’uguaglianza alla nascita, che riguarda per tutti la creazione della prima immagine mentale e del primo Sè in rapporto con gli altri, non è altrettanto vero che si nasce liberi, la libertà è un percorso di autonomia che si deve costruire, ha bisogno di tempo, di rapporto, di investimento sessuale della realtà, e di rifiutare ciò che lede l’identità. Solo così si diventa liberi. Si ma da che cosa? Dalla malattia mentale. Diceva Fagioli che guarire significava raggiungere non solo la nascita ma anche lo svezzamento, “come cessazione di un rapporto di soddisfazione del desiderio in una relazione sessuale” in cui la vitalità tiene insieme le immagini e non le dissocia. Con lo svezzamento si realizza la propria identità sessuale, maschile e femminile, che prima non c’è. La nascita da sola non basta per essere immuni dalla malattia, bisogna aver fatto lo svezzamento attraverso ripetuti rapporti di desiderio soddisfatti. Poi non ci si ammala più.

La morte di Giulia ci ha rappresentato qualcosa di forte. Ci addolora di più, per i suoi 22 anni, il viso fresco e pulito di chi la vita ce l’aveva davanti e sembrava amarla davvero. Nonostante la morte della madre continuava a disegnare, a studiare e a sperare in un rapporto migliore con un uomo. Penso che Giulia ci significhi qualcosa di vicino alla nascita, qualcosa che ha fatto eco nel nostro animo perché aveva l’innocenza di chi non è riuscito a vedere e sentire fino in fondo il vuoto, la frammentazione, l’inganno, l’anaffettività nell’altro, e non ci può credere che un essere umano degno di questo nome possa arrivare a tanto. Allora si è fidata, ma era in pericolo. La storia di Giulia non deve sfumare. Ha scosso tutta l’Italia, che si sta interrogando forse per la prima volta su come andare a fondo nei rapporti uomo donna senza normalizzare o giustificare con falsi messaggi le dinamiche francamente opprimenti.

Mi torna alla mente il racconto di un cartellone innalzato da un giovane uomo con la sua compagna durante la manifestazione del 25 Novembre scorso «Uomini e donne, insieme, per un cambiamento possibile».

Daniela Aiello è psichiatra e psicoterapeuta

Salvini visto da Sud

Lorenzo De Cicco racconta su Repubblica il blitz di ieri da parte di una schiera di deputati leghisti che torna alle cosiddette gabbie salariali per premiare i dipendenti pubblici che lavorano al Nord, spacchettando l’unità nazionale in un Paese a due marce più di quanto già lo sia.

Nel mezzo della convulsa giornata parlamentare che ieri ha definitamente affossato il salario minimo l’ordine del giorno approvato impegna il governo a «valutare l’opportunità di prevedere con apposito provvedimento un intervento sulla contrattazione del pubblico impiego». L’odg della Lega auspica «per alcuni settori, come ad esempio nel mondo della scuola, un’evoluzione della contrattazione», proponendo «una base economica e giuridica uguale per tutti, cui aggiungere una quota variabile di reddito temporaneo correlato al luogo di attività». Questo perché «lo stipendio unico nazionale», si legge, potrebbe «comportare diseguaglianze sociali su base territoriale, creando discriminazioni di reddito effettivo».

L’idea di legalizzare le disuguaglianze in nome dell’uguaglianza è un paradosso così bieco che perfino il ministro all’Istruzione Valditara ha dovuto, tempo fa, innescare la retromarcia chiedendo scusa a tutti. In fondo basta allungare un ordine del giorno nell’agitazione di una seduta parlamentare per insinuare lo stesso concetto senza bisogno di affrontare l’opinione pubblica e la stampa.

Gli Odg in Parlamento, lo sappiamo bene, non sono vincolanti. Continuo però a chiedermi cosa altro serva agli abitanti del sud Italia per avere coscienza della natura anti-meridionali della politica di Matteo Salvini, al di là delle felpe. E mi rimane il mistero.

Buon giovedì.

Nella foto: Matteo Salvini (governo.it)

Due giganteschi no

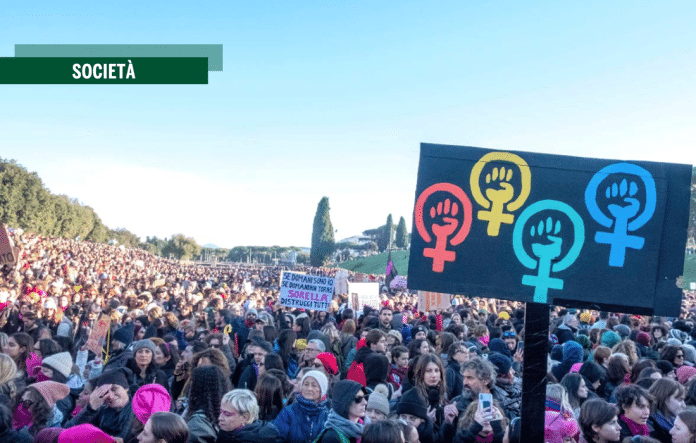

Il crudele, agghiacciante, femminicidio di Giulia Cecchettin ha scosso il Paese, interrogandoci tutti profondamente, come forse non era mai accaduto prima. Tanto che migliaia e migliaia di persone, di tutte le età, sono scese in piazza, non solo a Roma, ma anche in tante altre città, per dire basta alla violenza di genere. D’un tratto si è rotto il guscio di quella sottile indifferenza che accompagna la macabra contabilità dei femminicidi che si susseguono implacabili quasi ogni giorno. Anche mentre scriviamo la scia di sangue non ha tregua. Dopo l’assassinio di Giulia Cecchettin, Vincenza Angrisano è stata accoltellata dal marito davanti ai figli e Meena Kumari è stata uccisa dal marito con una mazza da cricket. Non vogliamo che tutto questo passi sotto silenzio.

L’uccisione di Giulia ha suscitato un’onda di emozione particolare anche per la giovane età dei due ragazzi. Forse perché Filippo Turetta, suo ex fidanzato e reo confesso, appariva come un “normale” e insospettabile bravo ragazzo. Forse e soprattutto perché Giulia è l’immagine bella di una giovane donna che aveva scelto di separarsi da una relazione ricattatoria e ossessiva, una ragazza che si stava realizzando come donna e nella vita sociale laureandosi.

Sui media mainstream, fin qui, non si è voluti andare a fondo interrogandosi sulla gravissima malattia mentale di chi, avendo perso ogni dimensione affettiva, in un deserto interiore, pianifica lucidamente di uccidere la compagna proprio perché ha scelto di realizzare se stessa. Parlare di malattia mentale viene letto quasi come fosse una giustificazione, auspicando forse una giustizia vendicativa che chiuda in cella il folle reo e getti le chiavi. Cui prodest? Se si aprissero gli occhi su questo dato di fatto non ci sarebbe forse maggiore possibilità di fare prevenzione ed evitare altri femminicidi? Su questo delicato tema lascio la parola agli psicoterapeuti e psichiatri che autorevolmente scrivono su questo numero di Left e continuano a sviluppare il dibattito sul nostro sito.

Da giornalista noto che, a sinistra, si accetta al più che il femminicida venga definito «figlio del patriarcato». A destra neanche quello. Per la destra la cultura patriarcale non esiste pur incarnandola pienamente.

Nonostante questo alzare barricate sui media verso ogni tentativo di indagine più profonda del fenomeno dei femminicidi qualcosa emotivamente è passato nella società civile, nella parte più sensibile del Paese che si è riversata, e non in modo rituale, per le strade il 25 novembre scorso in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. (E poi per il funerale di Giulia a Padova).

Personalmente non ho ricordo di manifestazioni così imponenti in Italia da molti anni. Se non tornando con la memoria al 2002, a Roma, quando in piazza scese la Cgil allora guidata da Sergio Cofferati. Ma questa volta c’è in gioco qualcosa che – oserei dire – va oltre la fondamentale battaglia per i diritti sociali e civili. Mai era stata così ampiamente espressa in Italia questa urgenza di dire un gigantesco no collettivo alla violenza contro le donne.

Volendo cercare qualcosa analogo per impatto emotivo il pensiero va alle oceaniche manifestazioni di Black lives matters, negli Usa, dopo l’assassinio di George Floyd che ha fatto traboccare il vaso dell’inaccettabile razzismo della polizia e dello Stato nordamericano. Anche in quel caso non perché il deliberato assassinio di Floyd fosse l’unico, ma forse proprio perché l’ennesimo di marca razzista.

Dietro allo choc, dietro all’ondata di emozione, dietro alle manifestazioni dal basso c’è anche un dato politico. La marea di persone che ha invaso pacificamente le piazze del nostro Paese ci parla di una società civile che è molto più avanti della classe politica di governo, che – non a caso – ha disertato le manifestazioni, dichiarando così palesemente la propria distanza dalla lotta delle donne contro la violenza di genere.

Non partecipando alla manifestazione, la presidente del Consiglio ha reso ancor più chiaro – non che avessimo dubbi – che non ce ne facciamo nulla di una premier donna se non lavora per decostruire una cultura millenaria che opprime, nega e annulla le donne. Ma anzi rinfocola la retorica del sacrificio delle donne in nome di Dio, patria e famiglia. Non ci serve a niente la rottura del cosiddetto tetto di cristallo realizzata in chiave individualistica da Meloni che ama farsi chiamare il presidente del Consiglio e che nelle politiche di governo considera le donne degne di diritti solo se madri.

Il governo a guida Meloni si illude di contrastare la violenza contro le donne di fatto per via penale (al di là delle generiche affermazioni su ore facoltative di educazione sentimentale, in collaborazione con consulenti ministeriali come Alessandro Amadori, autore de La guerra dei sessi che parla di“cattiveria” delle donne).

E ne approfitta per militarizzare i territori come con il decreto Caivano, per accelerare sul piano dell’autoritarismo, cifra evidentissima delle controriforme, a cominciare da quella per il premierato.

Al ferale attacco alla Costituzione antifascista a cui sta lavorando il governo Meloni dedichiamo la storia di copertina di Left di dicembre.

Abbiamo chiesto ad eminenti giuristi e costituzionalisti di spiegare con linguaggio semplice e divulgativo, quali siano i pericoli di una riforma che viene annunciata come soft, ma che non lo è affatto. Una riforma, quella del premierato, che, nel combinato disposto con il varo dell’autonomia differenziata (a cui dedichiamo il libro del mese), qualora andasse in porto, spaccherà in due il Paese e farà carta straccia dei valori costituzionali di eguaglianza e libertà.

In foto un murales dedicato a Giulia Cecchettin

A 16 anni dal caso ThyssenKrupp ancora nessuna giustizia

16 anni fa, 6 dicembre 2007, Torino, alle acciaierie della ThyssenKrupp si lavorava ininterrottamente, la fatica si mescolava all’assenza di sicurezza nella fabbrica. Produrre, produrre e produrre era la mission. Gli stessi strumenti che dovevano garantire di poter lavorare in sicurezza, usati e carichi di olio, divennero elemento combustibile che rese l’incendio incontrollabile. Otto lavoratori furono coinvolti, in sette persero la vita, ci fu chi ebbe la “fortuna” di una breve agonia, chi morì dopo un mese. Ne seguì un processo che in primo grado condannò i responsabili per omicidio volontario ma la sentenza venne ribaltata in appello e l’accusa divenne di omicidio colposo, con pene più lievi.

I familiari delle vittime dovettero accettare anche un misero risarcimento che poneva fine ad ogni ulteriore possibilità di chiedere giustizia. Un evento che allora sconvolse non solo Torino ma l’intero Paese, che provocò rabbia, indignazione e che costrinse a scoprire che gli “operai”, quell’entità di cui da anni, anche in una certa sinistra si era decretata la scomparsa, esistevano ancora e soprattutto morivano ancora di lavoro, sul lavoro, per le condizioni di lavoro. Ma le reazioni durarono poco, vennero circoscritte, non si tramutarono mai realmente in cambiamenti legislativi, in interventi politici necessari, in mobilitazioni. In tanti altri luoghi di lavoro si continuò a morire come se nulla fosse e laddove si sopravviveva agli infortuni, ci si ritrovava sovente inabili a ritrovare un occupazione, feriti nella propria esistenza. Una guerra quotidiana e silenziosa che trovava spazio nei media solo quando i cosiddetti “incidenti” divenivano troppo eclatanti, per il resto poche righe in cronaca, processi silenziosi e via, guai a fermare la produzione, guai anche a rallentarne i ritmi, cosa conta una vita quando c’è sempre qualcuno per sostituire chi ha perso la vita, spesso per uno stipendio da fame.

ùFacciamo un salto, un’altra morte che è riuscita a rompere il muro di gomma che caratterizza quelli che ci permettiamo di chiamare omicidi. C’è ancora chi lo ricorda il sorriso contagioso e solare di Luana D’Orazio, giovanissima risucchiata il 3 maggio 2021 da un orditoio manomesso, con sistemi di sicurezza non funzionanti per incrementare la produzione. La sua morte è rimasta impunita. La Procura di Prato ha accolto la richiesta di patteggiamento dei 2 titolari dell’azienda tessile in cui lavorava la ragazza, condannandoli per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche a pene, rispettivamente di 2 anni e di un anno e sei mesi, con sospensione della pena. Questo vale la vita di una lavoratrice.

Secondo l’USB (Unione Sindacale di Base) e la Rete Iside, questo purtroppo è normale che accada perché in Italia non esiste un articolo del Codice penale che preveda l’omicidio sul lavoro. La proposta di legge per l’introduzione di tale reato è stata presentata in parlamento nella precedente legislatura alla Camera, dalla componente ManifestA, (prima firmataria Simona Suriano), ma non è mai stata messa nell’agenda dei lavori parlamentari ed è decaduta con la fine della legislatura, nel silenzio assordante di tutti. Se questa proposta fosse stata approvata i colpevoli della morte di Luana D’Orazio avrebbero rischiato una pena fra i 5 e i 10 anni, con aumento fino a 18 anni per l’aggravante di aver modificato per esigenze di produzione, i sistemi di protezione dei macchinari.

I promotori non si sono arresi e il 4 novembre scorso anche alla nuova ministra del Lavoro, Marina Calderone è stata presentata la proposta e questa è stata avanzata a tutte le forze politiche. Il reato di omicidio sul lavoro farebbe sì che per i datori di lavoro non sia più conveniente speculare sulla vita dei propri dipendenti. «Dal nostro punto di vista – dichiarano i proponenti -, la questione non riguarda soltanto la pena: ci sembra ipocrita chi oggi sostiene, dopo anni di inazione e concertazione, che l’ingiustizia della sentenza riguardi solamente il patteggiamento, e lo stesso vale per chi si limita a indignarsi per la strage di lavoratori in corso. Ricordiamo che nel 2022 contiamo, a oggi, 914 morti di lavoro. Di questi 652 sono morti sul posto di lavoro e 258 in itinere: centinaia di vittime che in parte sarebbe stato possibile evitare se fosse stata in vigore la nostra legge. Esattamente come accaduto nel 2016, quando l’introduzione del reato di omicidio stradale ha portato a un calo delle vittime della strada». Il silenzio della politica istituzionale non ha portato a rassegnazione: si è costituito un comitato, con altre associazioni, forze politiche, singoli, che ha iniziato da mesi la raccolta firme per una petizione popolare da portare in parlamento perché questa proposta venga presa in esame e proprio nell’anniversario della strage della Tyssen in molte città d’Italia ci sarà una giornata comune per poter firmare. Tutte le info e la procedura di firma online sono accessibili sul sito https://leggeomicidiosullavoro.it/ L’importanza della proposta, della raccolta firme che permette di confrontarsi quotidianamente con questa strage silenziosa è anche legata al fatto che in questa maniera, un tema relegato in una oscena normalità – spesso ce la si prende anche con chi lavora che avrebbe “scelto” di non avvalersi delle norme di sicurezza – diviene una tragedia che si chiude fra quattro mura, fra una famiglia che ha perso una persona, non diventi questione sociale in grado di scaldare lo scenario politico. Oggi la tecnologia permetterebbe, persino facendo uso sociale dell’intelligenza artificiale, di rendere il lavoro sicuro e non un mondo in cui si entra senza sapere se si riesce a uscirne sane/i, l’innovazione potrebbe garantire condizioni di vita, nei luoghi in cui si passa gran parte del tempo di vita, quantomeno umane e sicure. Ma di questa “sicurezza” ci si vuole occupare poco, meglio utilizzare tale termine per ogni questione di cosiddetto ordine pubblico, non certo per il benessere sociale. Eppure far divenire questo tema parte del discorso pubblico potrebbe produrre un cambiamento del senso comune: farebbe scoprire che a subire infortuni, spesso mortali, sono lavoratori e lavoratrici troppo anziani per sopportare certi carichi di lavoro e certi impieghi o troppo giovani e inesperti, che fra gli infortunati sono molti i lavoratori stranieri a cui semplicemente spiegare le norme di sicurezza è un optional. Parlarne, anche attraverso una raccolta firme, far giungere in parlamento una simile richiesta di semplice buon senso, potrebbe convincere a ragionare in merito a quelli che sono i propri diritti e che spesso vengono ignorati e quindi calpestati. Un tema che è strutturalmente politico ma che raccoglie anche richieste di semplice rispetto umano: « Non si accendono i riflettori su queste morti, nemmeno per un attimo. – Ribadiscono tristemente dalla Rete Iside -Il valore della vita va a corrente alternata, quando muoiono i lavoratori è quasi sempre spenta. Introdurre il reato di omicidio sul lavoro per tenere accesa la luce perché chi uccide per sfruttamento non possa contare sull’oblio». C’è ancora un po’ di tempo per firmare, per tenersi informati sul sito, per aggregarsi ad una richiesta che nasce spesso da dolori mai rimossi. Una lotta che comprende l’esistenza di tutte e tutti. Per questo, chi scrive, si unisce alle tante e ai tanti di chi invita a firmare.

Foto Di Foto-dus – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34664366

Gino Cecchettin e quel funerale che parla del futuro

Nel 1960 la Scat, l’azienda che si occupava dei trasporti pubblici catanesi, decise di raddoppiare i bus della linea 27 che partivano da piazza Duomo e arrivava fino alla zona industriale della città. Uno dei bus lo chiamavano “Concettina” ed era per le operaie mentre l’altro era detto “coi baffi” e serviva per gli uomini. Parve quella l’unica soluzione possibile per evitare le molestie troppo frequenti contro le donne. Cinque anni dopo il nipote del boss di Alcamo Vincenzo Rimi, Filippo Melodia, decise di prendersi con la forza Franca Viola confidando nel fatto che dopo averla violata sarebbe stata sua. Non fu così. Franca denunciò il suo violentatore e il padre Bernardo divenne il simbolo del maschio che decide di mettersi contro il maschile che era stato fin lì.

Ieri Gino Cecchettin ha messo in fila le responsabilità che concimano i femminicidi come quello di sua figlia Giulia. L’ha fatto con tono e parole misurate, una spilla rossa aggrappata sulla giacca e con il coraggio di trasformare un lutto personale in una lezione universale. Il suo discorso a Padova dove si sono celebrati i funerali è uno degli atti politici più potenti di questi ultimi anni. Cecchettin ha sfidato il patriarcato e i maschi conservatori terrorizzati di essere scippati. Come Bernardo Viola anche Gino Cecchettin cova la speranza di riformare la cultura di un genere.

Quando ricorderemo questo funerale che parla al futuro non potremmo non pensare che là dove si faceva la politica gli unici politici presenti siano stati il presidente veneto Zaia e il ministro alla Giustizia Nordio. Niente Meloni, non Schlein, non Conte, non la ministra Roccella, non gli altri leader di partito. Chissà se ci saranno oggi.

Buon mercoledì.

In foto Gino Cecchettin, con i figli Elena e Davide, frame da video tv

Regeni e il senso di giustizia

Era il 3 febbraio del 2016 e oggi è il 5 dicembre del 2023. Quanto dolore attivo serve per cercare giustizia attraverso due continenti, svariati governi e sette anni e mezzo in cui “tutto il male del mondo” che stava sul viso di Giulio Regeni è rimasto sotterrato dall’inezia (se non la complicità) di un’Italia bravissima a celebrare i morti e vigliacca nel restituire giustizia ai vivi.

I quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati dell’omicidio di Giulio Regeni sono stati rinviati a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare di Roma. Eccola la svolta nell’inchiesta sulla morte del ricercatore italiano ucciso il 3 febbraio 2016 dopo esser stato sequestrato il 25 gennaio: a processo andranno Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abedal Sharif, accusati a vario titolo di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato.

Il rinvio a giudizio dei quattro agenti dei servizi è stato possibile grazie alla sentenza della Corte Costituzionale emessa il 27 settembre scorso che consentiva il processo pur con gli imputati irreperibili, circostanza che la legge italiana invece impedisce perché senza la notifica degli atti processuali agli imputati non si può tenere alcun processo.

Quando la giustizia supera gli aspetti formali (che sono sostanziali) per perseguire la verità lo Stato appare immediatamente alleato e vicino. La riforma che serve, a cui dovrebbe pensare il ministro Nordio sta qua: fare il possibile, all’interno delle leggi, perché i rapporti di qualsiasi tipo (politici, economici, famigliari) non diventino un ostacolo.

Buon martedì.

Nella foto: la campagna di Amnesty Verità e giustizia per Giulio Regeni