Se un pubblico ministero dice che un uomo può picchiare una donna per ragioni culturali e di tradizione significa che la legge ha fallito? No, perché la legge è uguale per tutti, ossia applicata a tutti in modo uguale, a prescindere dalle tradizioni o dalla cultura che si ha, a prescindere dai pensieri del colpevole della vittima, che sono irrilevanti. Allora dobbiamo pensare che il problema è la cultura, il pensiero dell’uomo sull’uomo che ha fallito. O meglio il pensiero dell’uomo sulla donna. Il pensiero non detto è l’idea che la violenza sia accettabile, compatibile con la legge, compatibile con i diritti umani stabiliti dalla Costituzione. C’è il pensiero che la donna sia naturalmente inferiore all’uomo e va bene che sia violentata, va bene che le sia fatta violenza per ragioni “di tradizione”.

Un’osservazione: la violenza verso gli animali e verso gli esseri umani sono molto diverse. La violenza verso gli animali si potrebbe dire non essere violenza: noi mangiamo gli animali. Ecco allora giustificare una violenza sulle donne vuol dire molto semplicemente che la donna non sarebbe in realtà un essere umano. Quante volte avete sentito dire, in particolare da religiosi, che le donne sono come animali? Quante volte avete sentito la favoletta che il bambino non è ancora un essere umano, è subumano, è polimorfo perverso, ha un animale dentro di sé che va controllato ed educato (non istruito ma educato: non a caso parlano sempre di educazione mai di istruzione che viene semmai dopo). La ribellione delle donne iraniane, il movimento Donna vita libertà è un unicum della storia.

La rivoluzione del No

Il salario minimo è indispensabile. È a rischio la coesione sociale

Mentre una sentenza della Cassazione ha stabilito che bisogna garantire il «salario minimo costituzionale» dopo il ricorso di un dipendente di una cooperativa di vigilanza, l’Assemblea del Cnel il 4 ottobre ha affossato la proposta di legge sul salario minimo presentato dalle forze di opposizione (con il solo voto contrario della Cgil). Sul tema del salario minimo ecco il parere del presidente della Municipalità 8 del Comune di Napoli.

Torna in Parlamento la discussione sul salario minimo. La Conferenza dei capigruppo ha calendarizzato per il prossimo 17 ottobre la discussione in Aula. Dal punto di vista di chi vive ed amministra un territorio, il lavoratore è solo, privato della rete di tutele giuslavoristiche che progressivamente, nel corso degli anni, sono state affievolite. Le lavoratrici e i lavoratori di questo Paese vivono tempi duri. Una delle ragioni, ma non l’unica, di questa macchina di povertà sociale diffusa è l’assenza di un salario minimo.

In Europa 21 Paesi su 27 dispongono di un salario minimo. In Germania il salario, dal 1° maggio 2023, viene aumentato a 13,90 euro e al 1° dicembre 2023 a 14,15 euro. In Spagna il salario minimo è aumentato dell’8% per il 2023.

Dai dati Eurostat emerge che in Italia l’11,7% dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali, dato ben al di sopra del 9,6% di media Ue. Più di un lavoratore su dieci, pur avendo un regolare contratto di prestazione lavorativa, arranca a far quadrare i conti; alla categoria di working poors oramai appartengono i lavoratori e le lavoratrici di più settori.

La stessa Banca centrale europea parla espressamente degli importanti effetti che avrebbe l’aumento di salari minimi (minimum wages) ai fini della crescita aggregata dei salari, cioè l’introduzione di una legge che rafforzasse il salario nel suo margine minimo, avrebbe impatti positivi anche sui gradi di salario prossimi al minimo.

Tale questione, nel nostro Paese ha assunto i caratteri dell’urgenza ed è per questo che bisogna ritenere imprescindibile che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro l’ora.

Dalla metà degli anni 80 fino agli inizi degli anni 90 in Italia si consumò lo scontro sulla scala mobile, uno strumento, caducato, che permetteva automaticamente l’indicizzazione dei salari in funzione dell’aumento del costo della vita. Il processo di impoverimento dei salari quindi parte da lontano fino ad arrivare ad oggi. Nella congiuntura che stiamo vivendo, l’urgenza di introdurre una forma di tutela salariale è data anche dalle due crisi che hanno impattato sul potere di acquisto dei lavoratori.

La crisi post-covid e la guerra Russo-ucraina hanno pesantemente inciso sul potere d’acquisto dei salari.

Altra importante e sfavorevole congiuntura è il colpo di spugna dato al Reddito di cittadinanza che vedeva tra i suoi fruitori anche lavoratori appartenenti proprio alle categorie di working poors, cioè con salari così bassi da non raggiungere nemmeno l’importo della misura di sostegno; un lavoratore su tre guadagna meno di 1000 euro al mese, il 23% dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese (l’importo del rdc per un nucleo monocomponente).

È necessario lanciare un salvagente a chi, oggi, annega nel mare della povertà diffusa, ma ciò può avvenire rifondando un diritto del lavoro che deve contrastare quei processi di spoliazione e riconfigurazione dei diritti a ribasso che sono stati parte importante nei processi di disgregazione sociale che hanno caratterizzato la nostra post modernità. Sul territorio l’impatto della destrutturazione delle tutele del lavoro è devastante. I tantissimi che piombano nei vortici della povertà non riescono più a guardare al futuro con senso di fiducia, e come forse ovvio ritenere, una popolazione sfiduciata, impaurita, demotivata, sempre più adusa ad abitare le zone grigie del lavoro povero o irregolare, è un elemento che incide fortemente sulla crisi della democrazia. Abbiamo il dovere di fare i conti con questa dura consapevolezza per cambiare strada.

L’autore: Nicola Nardella, avvocato, è presidente della Municipalità 8 del Comune di Napoli

Sulla decretazione d’urgenza ha perso la pazienza perfino la maggioranza. Immaginatevi noi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si era raccomandato: basta con i decreti omnibus. Il governo quindi ieri ha pensato di farne votare uno. Non solo: in una Repubblica fiaccata da anni da una decretazione d’urgenza che utilizza le maggioranze parlamentari come pulsantificio il governo Meloni è riuscita a battere un record arrivando a sette decreti nell’ultimo mese sfondando il primato precedente che si era fermato a cinque.

Ieri al Senato s’è votata una legge che avrebbe dovuto occuparsi di processi penali e civili in cui si parla anche di tossicodipendenze, di interventi sulla cultura, di pubblica amministrazione e, per non farsi mancare nulla, anche di piromani.

Ha perso la pazienza perfino il presidente della Commissione Affari Istituzionali Alberto Balboni che fa parte del gruppo di Fratelli d’Italia, partito di maggioranza e della presidente del Consiglio. E’ facile immaginare cosa ne pensino gli altri, quelli che dall’opposizione hanno come unica possibilità l’opporsi via stampa o in piazza poiché in questo Parlamento non c’è spazio per parlarne.

«Qui ripetiamo la solita nenia e così anche la nenia diventa prassi. Propongo a tutte le opposizioni di andare tutti insieme da Mattarella, magari il 22 ottobre, quando il governo compie un anno», ha detto ieri Riccardo Magi di +Europa invitando tutti i leader dell’opposizione a bussare al presidente della Repubblica perché intervenga. Ci andranno, certo, con qualche imbarazzo poiché anche loro al governo hanno seguito la stessa solfa. Qui la prima pietra non la scaglia nessuno.

Buon giovedì.

Nella foto: la presidente del Consiglio firma il patto anti inflazione, 28 settembre 2023 (governo.it)

E alla fine arrivarono i manganelli

E alla fine arrivarono, previsti, anche i manganelli. Dopo la violenza che c’è nel criminalizzare i poveri, nel rivittimizzare coloro che si mettono in mare per scappare dalla fame e dal piombo e dopo quella che c’è verso chiunque non sia allineato è arrivata la violenza fisica contro gli studenti. Vale la pena ricordare che sono gli stessi studenti a cui è stato promesso un Pnrr che avrebbe sensibilmente migliorato le loro vite e le loro possibilità di studio. Non sta andando così.

Gli studenti manganellati ieri a Torino sono ragazzi giovanissimi a mani nude, non incappucciati, perfettamente riconoscibili. La loro criminalizzazione sui quotidiani di oggi sono manganellate aggiuntive, questa volta su carta.

Si dice in queste ore che gli scontro con gli studenti ci sono sempre stati. È vero. Ma la Polizia eccede con il manganella quando è consapevole che il governo di turno tifa per le legnate e sarà disposta a difenderle se non addirittura a premiarle. Che l’Italia sia tra gli 86 Paesi che secondo Amnesty International usano illegalmente la forza come risposta a proteste pacifiche per questi è addirittura un vanto.

Ci sarebbe da capire chi difendesse la Polizia: Giorgia Meloni? La presidente del Consiglio ieri a Torino non è mai stata lontanamente in pericolo. Agitavano i manganelli perché i giovani “hanno rotto il cazzo”, come diceva quell’ispettore di Polizia ripreso in un video?

La differenza più rilevante però è l’esibizione fiera della propria insofferenza verso la piazza. «Se le contestazioni sono dei centri sociali lo considero perfettamente normale. Anzi, mi ricorda che sono dalla parte giusta della storia», ha detto Meloni. Come dire “abbiamo vinto noi e quindi dovete stare zitti”. Il senso di democrazia.

Buon mercoledì.

Il vero dramma della sanità

Da quando c’è il governo di destra a causa delle sue politiche sparagnine, la sanità improvvisamente è diventata un bene da salvare. Esattamente come il rinoceronte nero dell’Africa occidentale. Infatti a sinistra, come dimostrano manifestazioni e tanti comitati, tutti vogliono giustamente salvare la sanità.

Il problema è che soprattutto il centro sinistra chiede di salvare la sanità così come è, cioè a contraddizioni, a criticità, a disfunzioni, a squilibri, ma soprattutto a controriforme invarianti.

Cioè chiede di salvare il rinoceronte nero ma senza cambiare nulla di ciò che lo sta condannando all’estinzione. Il centro sinistra, alla vigilia della seconda legge di bilancio del governo Meloni, che, per la seconda volta, ci dice che la sanità non è una priorità e chiede di rifinanziare la sanità come in passato come pura spesa storica (La nota di aggiornamento del documento di economia e di finanza Nadef 2024-2026 prevede un taglio di due miliardi alla Sanità ndr).

Ma la sanità ammesso che oggi stia veramente affogando solo per colpa di Meloni, in realtà se affogasse non affogherebbe a causa del suo sotto finanziamento. Sono decenni che la sanità è sottofinanziata e nessuno si è mai posto il problema di salvarla dal centro sinistra e meno che mai nessuno è andato in piazza per motivi molto più seri come la controriforma dell’art 32, del titolo V e della legge 833 che ha istituito il Ssn ndr.

Se la sanità oggi dovesse davvero affogare, essa affogherebbe a causa di una lunga serie di politiche sbagliate e in particolare quelle fatta dal centro sinistra negli anni passati.

Per salvarla, con un governo di destra che di sanità come dimostra il suo ministro, non sa praticamente nulla, oggi quindi non bastano i soldi pur necessari sia chiaro (ammesso di trovarli) che chiedono tutti ma ci vorrebbe una vera riforma in grado di rimettere la sanità in sesto, riforma che però, al di là delle chiacchiere, nessuno vuole fare e nessuno chiede di fare.

Ciò che si chiede è solo il rifinanziamento del sistema dato. E che finanziamento. La Cgil infatti chiede al governo Meloni di garantire alla sanità 50 miliardi divisi in 10 rate di 5 miliardi ciascuna, il Pd più o meno la metà (20 miliardi divisi in 5 rate). Tutti chiedono al governo di allineare la nostra spesa sanitaria semplicemente a quella europea quindi più o meno chiedono, nella crisi che abbiamo, 40 miliardi e quindi di adeguare la spesa sanitaria al 7,5% del Pil

A parte la plausibilità finanziaria di questa rivendicazione, ma chiedere tutti questi soldi senza giustificarli con una riforma soprattutto per il centro sinistra è un autogol che di sicuro ci dice una cosa triste che, al centro sinistra, alla fine del rinoceronte nero non interessa poi così tanto. Ciò che gli interessa è rifinanziare il sistema di interessi che esso ha costruito fino ad ora soprattutto per mezzo delle le sue orrende controriforme.

Oggi la sanità di fatto è soprattutto fortemente squilibrata cioè: ha compromesso i suoi rapporti con l’economia, diventando solo un costo; ha perso per strada la prevenzione cioè il discorso della salute per cui le malattie continuano a crescere; ha aperto le porte alla privatizzazione cedendo alle teorie neoliberiste dell’universalismo selettivo e del secondo pilastro; ha costretto la gente a pagare per curarsi (più di 40 mld di out of pocket) cioè a pagare ciò che dovrebbe avere gratis per legge.

Per non parlare dello stato organizzativo dei suoi servizi, ospedali e non solo, che a causa della penuria di operatori e dell’incapacità delle aziende è a dir poco pietoso. In particolare in certe regioni del nostro Paese.

Oggi le devastanti controriforme neoliberiste fatte al tempo dell’Ulivo negli anni 90 dal centro sinistra di governo, presentano il conto. Sono un boomerang che ci ritorna in testa.

Esse hanno azzoppato il diritto fondamentale alla salute (articolo 32 della Costituzione) riducendolo con le aziende da diritto fondamentale a diritto potestativo, subordinandolo di fatto alla più cinica speculazione finanziaria Quel che è grave è che la speculazione finanziaria è stata addirittura fiscalmente agevolata a spese dello Stato proprio dal centro sinistra al punto come ha detto di recente l’Ocse da rendere tutto il sistema sempre più finanziariamente insostenibile, talmente insostenibile da imporre la questione del rapporto privato/pubblico come “questione strategica”.

Oggi è a causa dell’Emilia Romagna che ha voluto le aziende al posto delle Usl imponendole a tutto il Paese e di Rosi Bindi che ha permesso l’assistenza sostitutiva e di Matteo Renzi che in nome del welfare on demand ha voluto il welfare aziendale (legge 502, legge 229 e Job act), che per il bilancio dello Stato il costo della sanità a causa della sua privatizzazione è cresciuto enormemente.

Oggi scoppia quindi come una bomba l’enorme questione della complessità della sanità, quella dei processi lunghi che da decenni ne stanno decomponendo la natura di bene pubblico e quindi l’enorme questione della sua irriducibilità, nel senso che a fronte di uno sfaldamento strutturale del sistema è vano farvi fronte come propone il centro sinistra e il governo di destra solo con interventi tampone e pannicelli caldi e qualche mancetta.

Ma con l’emergere della grande complessità si mostra il vero dramma della sanità di cui nessuno parla: il centro sinistra naturalmente è pronto generosamente a salvarla dal rischio di affogare andando in piazza, ma esso purtroppo nella grande complessità che nel tempo si è creata dimostra di non essere in grado di nuotare.

Esso, compreso il sindacato, in questi anni si è abituato alle acque basse, al piccolo cabotaggio ad accudire l’orticello dei propri interessi politici, a sistemare ogni cosa con piccoli compromessi.

Il centro sinistra oggi sopraffatto dalla complessità anche creata dai suoi errori alla fine si riduce a rivendicare dal governo solo una prestazione finanziaria cioè una % di spesa in rapporto al Pil.

Ma niente riforma. Nel centro sinistra e a destra oggi nessuno saprebbe come farla (problema dell’ignoranza) ma soprattutto nessuno la vuole (problema della scelta politica).

Per cui prima o poi, l’art 32 e la sanità pubblica, probabilmente affogheranno per davvero.

L’autore: Ivan Cavicchi, esperto di politiche sanitarie e saggista, è docente all’università Tor Vergata di Roma Di recente ha pubblicato Sanità pubblica addio (Castelvecchi editore)

I disertori di Lampedusa

Oggi di loro non ci sarà nessuno. Nessun rappresentante del governo ricorderà a Lampedusa la strage di dieci anni fa in cui morirono 368 persone al largo dell’Isola dei conigli affondati a pochi metri dalla costa che avrebbe significato la loro salvezza.

Giorgia Meloni e i suoi hanno deciso di disertare anche il ricordo, consapevoli che il popolo di Lampedusa non ha nulla a che vedere con la narrazione di un Paese dal cuore duro che “disincentiva i salvataggi in mare”, come candidamente ha confessato il responsabile alla cultura (!) di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone.

Oggi a Lampedusa non ci sarà il ministro all’Interno Matteo Piantedosi, colui che distingue gli “africani” dai “tunisini” poiché infantilmente divide il mondo tra amici e nemici. Non ci sarà Matteo Salvini che ancora bolle per non avere guadagnato un posto al sole in questa guerra ai disperati preferibilmente neri.

“Arrivano tutti, da ogni parte del mondo, anche dalle Nazioni Unite, ma nessuna notizia da Palazzo Chigi e dintorni”, ha commentato con amarezza al Corriere della Sera Tareke Brhane, un tempo approdato da clandestino, poi assunto come mediatore, oggi presidente del Comitato che organizza la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, istituita formalmente dal Senato nel 2016.

A Strasburgo il Parlamento europeo oggi è riunito in sessione plenaria per commemorare i morti prima della sessione di mezzogiorno. Certo, c’è molta ipocrisia. Ma almeno c’è la dignità di non scappare.

Buon martedì.

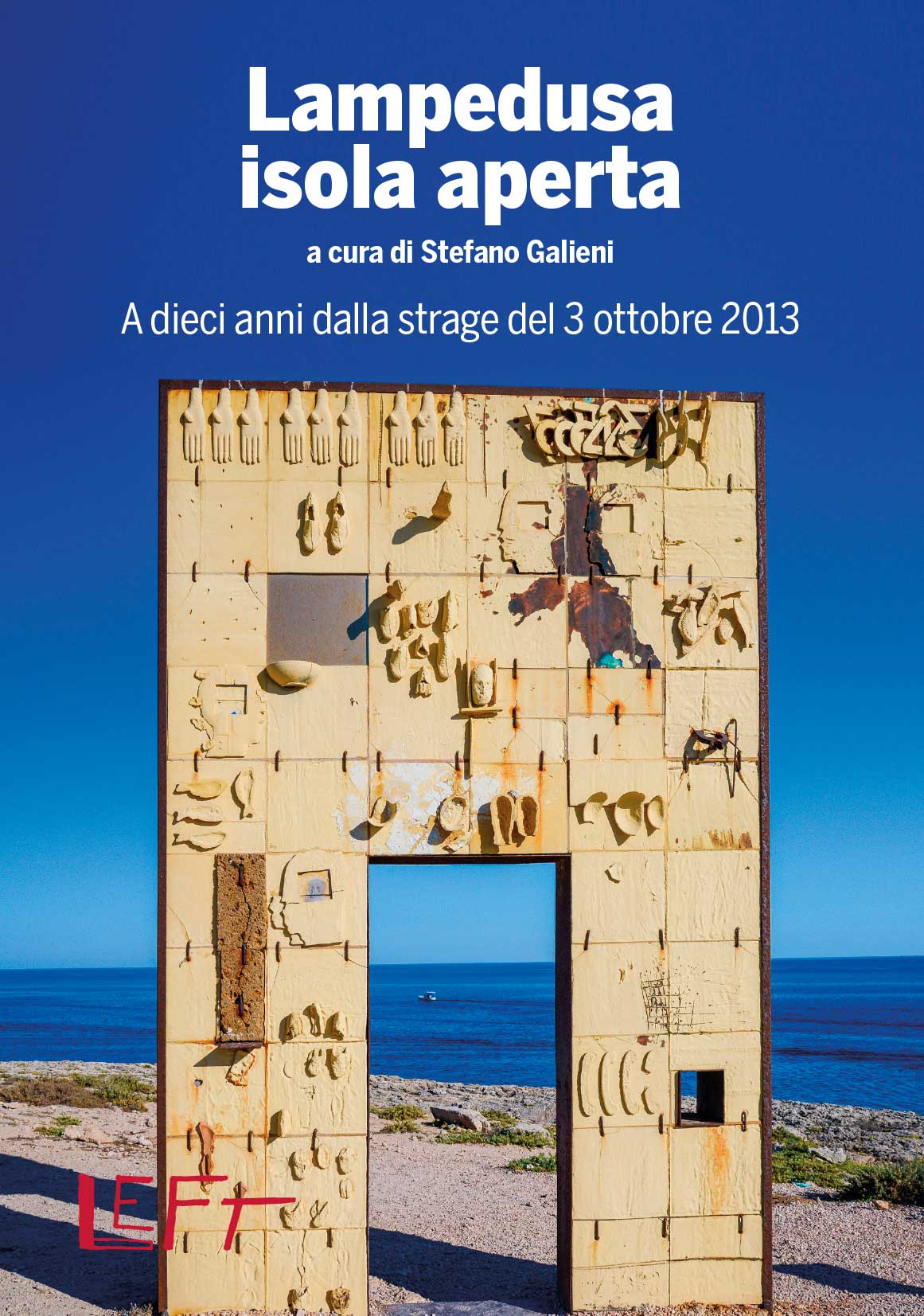

Nella foto: la Porta d’Europa a Lampedusa illuminata alla mezzanotte del 3 ottobre in memoria di tutte le vittime del Mediterraneo (pagina fb Comitato tre ottobre)

Per approfondire, il libro di Left “Lampedusa isola aperta” a cura di Stefano Galieni. Per acquistarlo qui

A dieci anni dalla strage di Lampedusa, la faccia sempre più feroce della politica

Il 3 ottobre 2013 a largo di Lampedusa persero la vita 368 persone. In questi dieci anni ne sono accadute molte altre senza che il volto disumano delle politiche dei respingimenti cambiasse. Anzi si è ulteriormente inferocito con il governo Meloni attraverso il decreto Cutro, con l’annunciata costruzione di nuovi Cpr, (campi di detenzione per persone che non hanno commesso nessun reato e dove possono essere trattenute fino a 18 mesi), con la richiesta di un pizzo di Stato di quasi 5mila euro inflitta a migranti che già hanno dovuto pagare gli scafisti e patire torture nei lager libici e nelle deportazioni ordite da Said, l’autocrate tunisino con cui abbiamo siglato un memorandum che è un manifesto di crudeltà.

Per gridare con forza la nostra opposizione a tutto questo abbiamo riunito le voci di colleghi giornalisti, autori di importanti reportage, di demografi sociologi, antropologi e attivisti. Da questa collaborazione nasce il libro Lampedusa isola aperta, edito da Left e curato da un esperto di immigrazione come Stefano Galieni.

Ecco l’introduzione

Qui per acquistare il libro Lampedusa isola aperta

Quella mattina del 3 ottobre 2013 la notizia giunse tragica e violenta. All’epoca non collaboravo ancora con Left, le cose che riuscii a scrivere sono sepolte in siti, comunicati stampa, messaggi ormai persi. Capimmo subito che l’imbarcazione, partita dal porto libico di Misurata, carica di persone in fuga dal regime eritreo, conteneva centinaia di persone. Sentimmo le parole dei pescatori, che videro a poche miglia da Lampedusa, la nave piegarsi e affondare, e che fecero il possibile per trarre a terra i superstiti. Il bilancio definitivo fu di 368 vittime, 20 dispersi e 151 salvati. Fu allora, una delle peggiori stragi consumatesi nel Mediterraneo. Le immagini non si dimenticano, dalle fila di bare, molte bianche in un hangar, allo strazio di chi, sopravvissuto, aveva visto sparire i propri cari. Era una tragedia annunciata, come tante che seguirono. Da anni Lampedusa, ultimo avamposto della fortezza Europa, era divenuta il luogo in cui cercare salvezza da guerre, dittature, sfruttamento, persecuzioni, o per trovare, semplicemente, ciò che per ognuno dovrebbe essere diritto inalienabile, la libertà. Per giorni si parlò non solo di trafficanti o della crudeltà del mare, nemmeno di fatalità ma, finalmente, dell’ingiustizia con cui si nega il movimento delle persone non gradite, verso l’Europa. Esponenti delle istituzioni italiane ed europee espressero indignazione, problematizzarono l’assenza di soccorsi, criticarono persino le leggi proibizioniste che negli anni passati avevano essi stessi scritto e attuato, come la Bossi Fini, come il “pacchetto sicurezza Maroni”. Pochi giorni dopo, l’11 ottobre, un altro naufragio, 268 morti in quella che venne ricordata come “la strage dei bambini”. Furono tanti i minori a perire nelle acque maltesi nel colpevole ritardo dei soccorsi. L’allora governo italiano decise di dare vita ad un’azione unilaterale meritevole, un’operazione di monitoraggio e salvataggio, che si spinse in prossimità delle coste libiche, da cui partiva gran parte delle persone. Venne chiamata Mare nostrum e, in meno di un anno, portò in salvo 190mila persone. Ma montarono proteste interne contro la missione, si criticarono i costi, 9.5 milioni di euro al mese, 0,16 euro per abitante italiano. La destra arrivò a considerare l’intervento come incentivo alle partenze, pull factor. Le proteste più forti giunsero dall’Unione europea. Chi arrivava in Italia, nonostante il regolamento Dublino, cercava poi di andare in Paesi in cui le prospettive erano migliori. Nel novembre dell’anno dopo, Mare nostrum venne dismessa e sostituita da una missione di Frontex, l’agenzia europea incaricata di controllare le frontiere e limitare gli ingressi “illegali”.

Diminuirono gli interventi in prossimità delle coste di partenza e si strinsero accordi con i Paesi di provenienza per esternalizzare le frontiere. Nel marzo 2016 con il patto fra Turchia e Ue, per fermare e rimpatriare i profughi che fuggivano soprattutto dalla Siria, il governo di Erdoğan ricevette 6 miliardi di euro. Nel febbraio 2017 il governo italiano sottoscrisse una “lettera di intenti”, (Memorandum of understanding) con il governo di Tripoli, che controllava solo alcuni territori occidentali della Libia. Cooperazione militare, addestramento, motovedette in regalo, in cambio dell’impegno a fermare le navi di chi provava a fuggire, in gran parte persone dell’Africa subsahariana e a detenerle. Il Memorandum è ancora in vigore e ha permesso di respingere, spesso illegalmente, in 5 anni oltre 100mila persone.

L’elenco di quanto accaduto poi richiederebbe ben altro spazio. Si iniziò a criminalizzare la solidarietà anche attraverso i “codici di condotta”, varati dal 2017 ad oggi per limitare o bloccare l’azione delle navi delle Ong scese in mare per supplire all’assenza istituzionale. E poi i decreti Salvini nel 2018, il tentativo di dare una cornice europea alla chiusura dei confini, i muri e i fili spinati che si ergevano tanto ai confini esterni che in quelli interni, risorse gettate per creare solo morti e sofferenze, per giungere al cosiddetto “decreto Cutro”, modo osceno per ricordare una strage dichiarando impunemente che “chi parte se l’è cercata”, alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Il finale, per ora, è noto. Il 2023 è l’anno in cui, in 8 mesi, c’è stato il più alto numero di vittime nei naufragi dopo il 2017, almeno 3mila, in cui, nonostante la retorica securitaria, aumentano gli arrivi. Crisi economiche, devastazioni ambientali, guerre, di cui spesso le grandi potenze sono responsabili, producono, come effetto collaterale, mai riconosciuto, la ricerca della salvezza rischiando la morte, anche se il viaggio comporta il transito per luoghi di tortura come i centri di detenzione in Libia o la caccia al nero in Tunisia.

In questo libro di Left che leggerete, a cui hanno contribuito giornalisti, attivisti, europarlamentari, demografi, sociologi, antropologi e studiosi di altre discipline accomunati dall’impegno per i diritti umani, Lampedusa è uno dei luoghi. Ci sono reportage appassionati e documentati che rimandano alle tante rotte, spesso poco osservate, da cui le persone tentano di “bruciare le frontiere”: quella balcanica che parte dall’Afghanistan, di Ventimiglia, per fuggire dall’Italia, l’enclave spagnola di Ceuta e Melilla in Marocco, la giungla francese di Calais, per arrivare al Regno Unito, e al gelido confine fra Bielorussia e Polonia.

A questi si affiancano i contributi di chi ha incontrato il lavoro delle Ong, analizzato i nuovi Memorandum come quello, terribile, con la Tunisia, ma anche di chi prova ad ipotizzare un pianeta diverso da un presente di guerre e nazionalismi, in cui il diritto a migrare rientri fra le libertà individuali e gli impegni solidali, come quello di Mimmo Lucano, o di chi rischia la vita nelle navi umanitarie, non sia un crimine da punire e dileggiare, ma esempio di vita da trasmettere. Rileggendo i preziosi contributi, ringraziando ancora i colleghi di Left, dico con orgoglio che, insieme, abbiamo provato a fare e facciamo, un giornalismo diverso, capace di coniugare rigore e utopia. Un libro da conservare perché si continui a far sì, con ogni mezzo, che non ci si risvegli mai più con il dolore di altri 3 ottobre.

Nella foto di apertura la premier Meloni, il ministro Piantedosi e la presidente von der Leyen a Lampedusa il 17 settembre. La presidente del Consiglio non ha partecipato alla commemorazione della strage del 3 ottobre 2013, a cui ne seguì un’altra a distanza di pochi giorni

Il Paese che disse no alla deportazione degli ebrei

Il 2 ottobre 1943, esattamente 80 anni fa, mentre la Danimarca si trovava sotto occupazione tedesca, i nazisti decisero di attuare un raid per catturare e deportare tutti gli ebrei presenti nel Paese. Per fortuna si trattò del raid nazista più fallimentare nella storia della Shoah. Ma, come ben sappiamo due settimane dopo – il 16 ottobre 1943 – avvenne la razzia dell’ex ghetto di Roma purtroppo con esiti molto diversi.

Rispetto a quanto accaduto in Italia, in Danimarca, grazie a una resistenza nonviolenta e all’aiuto di un nazista tedesco della prima ora, la popolazione locale riuscì a salvare quasi tutti gli ebrei trasportandoli in Svezia, Paese rimasto neutrale durante il conflitto mondiale. Il nazista in questione, Georg Ferdinand Duckwitz, anni dopo verrà nominato Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem. Il caso danese rappresenta un unicum nella seconda guerra mondiale. Per questo, complice anche l’importante anniversario, abbiamo deciso di intervistare Andrea Vitello, giovane storico e giornalista di Pressenza, autore del libro Il nazista che salvò gli ebrei. Storie di coraggio e solidarietà in Danimarca. Pubblicato dalla casa editrice Le Lettere con prefazione di Moni Ovadia. Si tratta di un saggio storico frutto di una grande ricerca.

Il caso danese è ancora oggi una storia poco conosciuta. Può raccontarci, in breve, la resistenza nonviolenta danese che portò al salvataggio degli ebrei?

A differenza degli altri salvataggi avvenuti nel corso della Shoah in altri Stati, in Danimarca l’intera popolazione, dal re fino alle persone appartenenti alle classi sociali più umili, contribuì al salvataggio degli ebrei. La resistenza nonviolenta danese, cominciò di fatto subito dopo l’occupazione tedesca del Paese. Inizialmente consistette nello stampare volantini e giornali clandestini, ma in breve tempo coinvolse molti aspetti della società. L’obbiettivo della Germania era quello di “nazistizzare” la società danese, ma non vi riuscì. Infatti, per fare un esempio, quando i tedeschi favorirono l’uscita a Copenaghen di un giornale antisemita, sul modello del Der Stürmer di Julius Streicher, questo fu costretto a chiudere per le poche vendite. Anche le mostre di letteratura così come le proiezioni di film di propaganda antisemita, vennero chiuse per mancanza di pubblico. Tra le varie forme di resistenza nonviolenta vi era anche quella di voltarsi dall’altra parte quando suonava la fanfare tedesca o di lasciare i locali – bar librerie ect – fin quando i tedeschi non se ne fossero andati. Quando la Danimarca era sotto occupazione nazista, il suo governo si rifiutò più volte di considerare la “questione ebraica” e di introdurre la legislazione antisemita, nonostante le pressioni tedesche. Gli ebrei vivevano liberi come si evince dalle testimonianze e dalle foto presenti ne libro. La resistenza nonviolenta danese mutò nell’estate del 1943, dopo le sconfitte dei nazisti a Stalingrado ed El Alamein, rimase nonviolenta ma passo anche agli scioperi e ai sabotaggi. Quando si venne a scoprire del raid nazista la popolazione danese prima nascose gli ebrei e poi li trasportò in Svezia, a rischio della propria vita. La resistenza danese cominciò ad organizzarsi proprio per salvare gli ebrei. Nel saggio vi sono molte storie e testimonianza.

Possiamo dire che lo Stato e la società in Danimarca, da un punto di vista storico, abbiano favorito una reazione collettiva in favore degli ebrei?

Certamente. Infatti in Danimarca era presente una delle più antiche democrazie d’Europa e, durante i secoli, la discriminazione e il razzismo istituzionalizzati, non solo nei confronti degli ebrei ma di qualsiasi altra persona, erano sempre stati respinti dal Parlamento. La società si era evoluta all’insegna dell’empatia e della tolleranza, includendo senza discriminazioni persone e comunità, compresa quella ebraica. In Danimarca, nel 1690 venne vietata l’apertura di un ghetto perché veniva considerato un modo inumano di vivere, mentre a Venezia, in Italia, nel 1516 venne aperto il primo ghetto a cui poi ne seguirono altri. In Danimarca inoltre gli ebrei non furono vittime di una grave forma di antigiudaismo della chiesa cattolica, come invece avvenne in Italia e in altri paesi europei. La comunità ebraica in Danimarca era perfettamente integrata, i figli delle famiglie ortodosse frequentavano anche le scuole laiche, e nel 1933 mentre i nazisti prendevano il potere in Germania, gli ebrei di Copenaghen celebravano il centesimo anniversario della loro sinagoga alla presenza di re Cristiano X.

Chi era Georg Ferdinand Duckwitz, e quanto è stata importante la sua figura per il salvataggio degli ebrei danesi?

Duckwitz, era un nazista tedesco della prima ora, che dal 1933 al 1935 lavorò presso l’ufficio politica estera del partito nazista sotto Alfred Rosenberg. Duckwitz fu l’unico politico nazista, di alto rango (membro del ministro degli esteri del Terzo Reich), a opporsi alla deportazione degli ebrei. Egli inoltre partecipò alla congiura per assassinare Hitler. Quando il 28 settembre 1943, Duckwitz, membro dell’ambasciata tedesca a Copenaghen, venne informato dell’imminente deportazione dei circa settemila ebrei danesi, questi, che prima aveva fatto sabotare due navi per la deportazione e fornito molti passaporti per far fuggire gli ebrei, avvertì subito i suoi amici del partito socialdemocratico che dettero l’allarme dell’incombente pericolo alla comunità ebraica. Senza l’intervento di una figura di così alto spessore, che aveva accesso alle informazioni, nessuno avrebbe creduto all’allarme perché la stessa comunità ebraica si credeva al sicuro in Danimarca. Anni dopo la fine della guerra Duckwitz venne insignito del titolo di Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem. Duckwitz rappresenta un esempio di disobbedienza agli ordini, lui ha sempre mantenuto vigile la sua coscienza e, al momento opportuno, ha avuto il coraggio di fare tutto quello che poteva per salvare gli ebrei, poiché riteneva sbagliati gli ordini che gli erano stati impartiti. Proprio per questo è molto importante far conoscere la sua storia.

In merito all’onorificenza ricevuta da Duckwitz, potrebbe raccontarci meglio chi sono i Giusti tra le Nazioni?

Non dobbiamo pensare a supereroi o persone straordinarie, perché erano persone normali e comuni, uomini e donne di diverse condizioni sociali e confessioni religiose, ma che condividevano un’umanità, un’empatia e la capacita di mettersi nei panni degli altri. Questi avevano avuto la capacità di mantenere attiva la propria coscienza critica e questo gli permise di aiutare gli ebrei invece di restare indifferenti e/o abbracciare i nuovi usi o costumi e la nuova moralità degenerata. Lo Yad Vashem decise di conferire questo titolo ai non ebrei che durante l’Olocausto non rimasero indifferenti ma contribuirono a salvare gli ebrei. Il primo maggio 1962 fu inaugurato a Gerusalemme, presso il mausoleo dello Yad Vashem, il viale dei Giusti che poi si allargò diventando il Giardino dei Giusti. Alla fine del 2007 erano stati riconosciuti 22.000 Giusti, e non essendoci più spazio per le piantumazioni venne costruito, nel Giardino dei Giusti, il Muro d’onore dove vengono scolpiti i nomi dei nuovi Giusti. Ci tengo a specificare come siano stati riconosciuti ufficialmente ventidue danesi Giusti tra le Nazioni, tuttavia potevano esserne riconosciuti a migliaia però la Resistenza e gli altri gruppi che contribuirono al salvataggio degli ebrei decisero di non far pervenire il loro nome allo Yad Vashem, poiché reputavano le loro azioni collettive e come normali atti da compiere in determinate circostanze.

Guardando all’esempio danese, pensa sia possibile, attualmente, intraprendere un modello politico basato sulla nonviolenza in grado di portare avanti battaglie umanitarie e di cambiare la situazione?

Sicuramente sì, però bisogna cominciare a parlare di più di nonviolenza anche nei mass media, per cominciare a costruirci una cultura e una coscienza collettiva intorno. Proprio per questo reputo estremamente importante e significativa l’esperienza dell’Eirenefest il Festival del libro per la pace e la nonviolenza. Al contempo devo constatare purtroppo come volte nella nostra società si assista ad un esaltazione della violenza. Anche nelle scuole si parla pochissimo di nonviolenza facendo passare che l’unica forma di resistenza possibile si attui con la violenza armata. Dal punto di vista politico si potrebbe cominciare attuando la nostra Costituzione che spesso viene vantata che non è mai stata davvero attuata. L’Italia infatti, come sappiamo, nonostante la Costituzione, vende armi a Paesi in guerra che spesso non rispettano nemmeno i diritti umani. Bisognerebbe investire sul serio sulla cooperazione internazionale e sui corpi di pace al fine di cercare di prevenire i conflitti armati. Collettivamente dovremmo far capire ai governi così come alle imprese, il bisogno di mettere da parte il profitto economico senza fine in favore dell’umanitarismo col fine di evitare molti conflitti armati.

In apertura: Gli autobus bianchi della croce rossa, che attraversano la Danimarca.

Qui sopra: Prigioniere ebree appena rilasciate da Ravensbrück, attraversano il

confine danese alla stazione di Padborg durante la loro fuga in Svezia. Aprile 1945, Padborg, Danimarca. Foto di Public Domain e tratte dal libro di Andrea Vitello edito da Le Lettere.

Gnegneismo unica strategia

Stilare un breve e veloce riassunto di questi ultimi dodici mesi forse risulta utile per avere le proporzioni del vittimismo, unica via strategia che accomuna tutti i partiti al governo e che infetta i suoi protagonisti principali.

Se la sono presa con i frequentatori di rave party come emergenza nazionali, non avevano ancora avuto il tempo di sfilare i cappotti. Se la sono presa con le banche colpevoli (hanno ragione) di lucrare sulla difficile congiuntura economica (e quindi sulle difficoltà dei cittadini) per poi ritirarsi presto dopo una telefonata della famiglia Berlusconi. Se la sono presa con il “gender”, con le famiglia gay e hanno partorito nuovi organi per decreto. Se la sono presa con l’Unione europea centinaia di volte in un solo anno per poi tornare sempre sui loro passi. Se la sono presa con la Germania, con la Francia (questo è un classico da quelle parti) per poi ammorbidirsi. Se la prendono con i giudici. Se la prendono con i poveri accusandoli di non voler lavorare poi hanno scoperto che sono poveri anche quelli che lavorano e quindi se la sono presa con i lavoratori poveri che non sono disposti a soffrire.

Se la sono presa con gli italiani che vanno in vacanza all’estero, se la sono presa con i benzinai, se la sono presa con gli intellettuali, se la sono presa con i cantanti, se la sono presa con i migranti, se la sono presa con i giudici, se la sono presa con la Wagner colpevole dell’esplosione delle partenze poi quando hanno scoperto che le partenze arrivano dal loro amico Saied se la sono presa con il FMI perché non paga Saied.

L’ultima puntata, di questi giorni, è prendersela con chi vorrebbe “un governo tecnico” ma non c’è nessuno che abbia mai pronunciato una frase del genere. “Non lo dicono ma noi sappiamo bene chi sono i nostri nemici”, dicono. E certo, come no.

Buon lunedì.

La storia dell’arte è donna

La storia dell’arte delle donne sta diventando sempre più “virale” in rete, grazie al lavoro di giovanissime storiche dell’arte come la londinese Katy Hessel, autrice di un popolare podcast, seguitissima sui social, con l’hashtag #TheGreatWomenArtists.

Il suo entusiasmo contagioso e una grande capacità di coinvolgere lettori con una prosa diretta e immediata l’hanno portata anche in vetta alle classifiche editoriali inglesi e internazionali. Originalmente intitolato The Story of Art Without Men, il suo monumentale libro di 550 pagine si presenta in lingua italiana per Einaudi con il titolo ben più potente La storia dell’arte. Ed è già diventato anche da noi un caso editoriale. Il metodo di ricerca è in parte mutuato da un grande storico dell’arte come Ernst Gombrich, la cui prima edizione della Storia dell’arte nel 1950 tuttavia escludeva le donne mentre la sedicesima edizione (datata 1995) ne annoverava solo tre su ben 688 pagine. Ma Katy Hessel ha letto approfonditamente anche i libri di Linda Nochlin, a cominciare dal suo testo cardine del 1971 Perché non ci sono state grandi artiste donne? (pubblicato in Italia da Castelvecchi) e da lì ha preso la spinta per fondere ricerca storica rigorosa e battaglia sociale, dando voce e rappresentazione alle donne artiste che nella storia hanno fatto sperimentazione, in maniera originale, spesso fuori dal canone riconosciuto.

Plautilla Nelli, Ultima cena, particolare, da Wikipedia

Plautilla Nelli, Ultima cena, particolare, da Wikipedia

Così la narrazione di Hessel parte dal Rinascimento (chissà perché – vorremmo chiederle – non dall’arte preistorica) inanellando storie da noi più conoshttps://left.it/wp-content/uploads/2023/10/Palutilla-Nell.jpgciute come quelle di Plautilla Nelli (1528-1588), annoverata anche da quel cultore di artisti maschi che fu Vasari (perché monaca molto apprezzata dall’aristocrazia fiorentina?), per incontrare poi la più laica Sofonisba Anguissola (1532-1625) protagonista alla corte di Spagna e Fede Galizia (1578-1630) che si auto-rappresentava in miniatura nel riflesso di prodigiose nature morte e a Giovanna Garzoni (1600-1670), che scelse la committenza laica dei Savoia, e dei Medici. Artista dalla raffinata ricerca visiva, si interessò alla arte Ming attraverso le sete e le porcellane che arrivavano dall’Oriente; è passata alla storia anche per il ritratto del principe etiope Zaga Christos, con cui intrecciò un rapporto di amicizia personale.

Diversamente da Self portrait (Einaudi) di Melania Mazzucco – di cui ci siamo ampiamente occupati su Left – il lavoro di Katy Hessel non vuole essere solo una galleria personale e di artiste di elezione, ma osa fare una sistematica trattazione storica e sociale dell’arte delle donne. Così ogni periodo artistico trova il suo spazio, e viene letto mettendo al centro la creatività delle donne, usandola come bussola, dal Rinascimento, al Rococò e al Barocco, per approdare poi al Neoclassicismo, al Realismo e alle avanguardie storiche.

Ogni epoca nel volume ha le sue eroine, perlopiù controcorrente. È interessante notare – e desta interrogativi come accennato altre volte – che mentre l’Ancièn Regime vide l’affermazione di artiste come l’indomita e ambiziosa Angela Kauffmann (1741-1807) e come Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), la rivoluzione francese non promosse le donne artiste.

Colpisce poi la vicenda di Marie Bonoist, autrice del Ritratto di Madeleine nel 1800, una delle prime rappresentazioni di una donna nera. Originariamente intitolato Ritratto di una negra (in foto), il quadro fu dipinto sei anni dopo l’abolizione della schiavitù in Francia ( prima che Napoleone la reintroducesse nel 1802) «e la critica – scrive Hessel – ha suggerito che alludesse alla libertà» e che fosse stato d’ispirazione per la celeberrima immagine della Libertà di Delacroix che trent’anni dopo, analogamente, mostra la protagonista con il seno destro scoperto e un nastro rosso intorno alla vita e che ebbe ben altro successo. Altra vicenda interessante per comprendere i pregiudizi duri a morire verso l’arte delle donne è la vicenda di Marie Villerrs, autrice del celebre ritratto di Mariè du Val d’Ognes nel 1801 che divenne poi il simbolo di tante battaglie femministe, perché quel quadro fu acquistato per una cifra esorbitante solo perché fu creduto opera di David.

Colpisce poi la vicenda di Marie Bonoist, autrice del Ritratto di Madeleine nel 1800, una delle prime rappresentazioni di una donna nera. Originariamente intitolato Ritratto di una negra (in foto), il quadro fu dipinto sei anni dopo l’abolizione della schiavitù in Francia ( prima che Napoleone la reintroducesse nel 1802) «e la critica – scrive Hessel – ha suggerito che alludesse alla libertà» e che fosse stato d’ispirazione per la celeberrima immagine della Libertà di Delacroix che trent’anni dopo, analogamente, mostra la protagonista con il seno destro scoperto e un nastro rosso intorno alla vita e che ebbe ben altro successo. Altra vicenda interessante per comprendere i pregiudizi duri a morire verso l’arte delle donne è la vicenda di Marie Villerrs, autrice del celebre ritratto di Mariè du Val d’Ognes nel 1801 che divenne poi il simbolo di tante battaglie femministe, perché quel quadro fu acquistato per una cifra esorbitante solo perché fu creduto opera di David.

La storia intessuta da Katy Hessel – e anche per questo è importante – non riguarda solo la discriminazione delle donne sul terreno di una storia dell’arte per secoli tutta al maschile ma è ricchissima di esempi di artiste che hanno cercato una propria strada, sperimentando con coraggio fuori dal canone ufficiale. Così ecco Herriet Powers (1837- 1910), afroamericana nata in schiavitù in Georgia, che attraverso la realizzazione di originalissime trapunte seppe dare espressione creativa alla storia di tanti senza voce nella storia ufficiale.

Ecco la nativa americana Hopi Tewa Nampeyo (1859 -1942) che inventò una tecnica innovativa e seppe dare tridimensionalità ai suoi racconti in ceramica.

Hopi Tewa Nampeyo da wikipedia

Hopi Tewa Nampeyo da wikipedia

Per arrivare al Giappone di Katsushika Oi (1800-1866), figlia del famosissimo Hokusai di cui fu collaboratrice, che seppe creare immagini di donna come la Ragazza che compone una poesia di notte, sotto i fiori di ciliegio (1850). «Sotto un cielo notturno, in un turbinio di stelle, illuminata da una lanterna», annota Hessel, forse cercando così una propria intimità, uno spazio di libertà. Ma ciò che abbiamo raccontato fin qui non è che assaggio di quel che Katy Hessel propone in questo suo affascinate libro, che attraversando anche le avanguardie, arriva fino ai giorni nostri. Il nostro consiglio è di tuffarsi in queste pagine magari andando a vedere le opere dal vero. Nei grandi musei come la National Gallery di Londra (raccontata anche in podcast da Hessel) ma anche in quelli più piccoli e imprevisti come quello di Ceresole d’Alba, in provincia di Cuneo. In una chiesa che è diventata meritoriamente spazio d’arte e non di culto apre il Mida Museo internazionale delle donne artiste con opere di Berthe Morisot, Susanne Valadon, Sonia Delaunay, Marina Abramovic, Jenny Holzer, Carmen Gloria Morales, Beverly Pepper, Rabarama, Zhang Hongmei, Xiao Lu, Washigha Rason Singh e molte altre.

In foto in apertura: Ragazza che compone una poesia di notte, sotto i fiori di ciliegio (1850) di Katsushika Oi da wikipedia