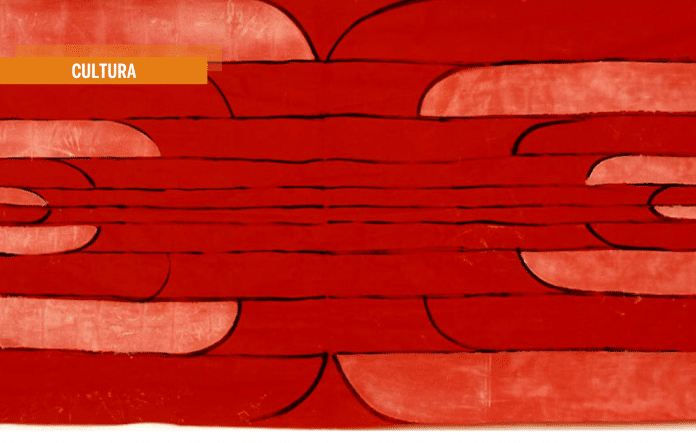

Al Museo Correr di Venezia, città dove l’artista, nata a Trapani nel 1924 (ma vissuta a Roma dal 1946) aveva esordito alla Biennale del 1948 e dove fece ritorno con una sala personale nel 1964, nel 1976, nel 1988 e nel 1993, dedica, fino al 28 ottobre, una mostra a Carla Accardi a cura di Chiara Squarcina e Pier Paolo Pancotto, in collaborazione con l’Archivio Accardi-Sanfilippo di Roma, nella quale sono per la prima volta riunite alcune opere che risalgono in gran parte agli anni Settanta. Il nucleo dell’esposizione infatti è costituito da opere che erano state presentate per la prima volta nel 1974 a Roma nella Galleria Editalia in occasione della mostra Sette lenzuoli. A questo nucleo fondamentale si aggiungono alcuni “lenzuoli” dello stesso periodo e tre opere più recenti (dal 2001 al 2009) su perspex.

La mostra fin dal titolo vuole presentare un periodo particolare della lunga attività artistica dell’autrice, gli anni Settanta, in cui la Accardi fu, per un periodo, fra le protagoniste del neonato movimento femminista; nel 1970 infatti firmò insieme a Carla Lonzi (che fu la curatrice dell’esposizione della Accardi alla Biennale del 1964) il primo manifesto di rivolta femminile. Successivamente però nel 1973, dopo avere constatato che «come disse Virginia Woolf, un impegno politico eccessivamente intenso indebolisce la forma artistica e l’impulso creativo» aveva preso le distanze dall’amica e dall’ala più radicale del movimento. «Ho abbandonato determinate posizioni perché, dopo aver partecipato in prima persona all’ondata violenta che ha portato fuori tante verità, tutto diventa principalmente argomento politico. Io ho il mio campo di lavoro che è l’unico che conosco bene» avrebbe dichiarato in seguito l’artista. Le opere esposte a Venezia, nella scelta del materiale (non più il quadro, ma la stoffa dipinta) rappresentano quindi un punto di arrivo e, nello stesso tempo un punto di partenza di un’incessante ricerca che era partita nel lontano 1947, quando di ritorno da un breve soggiorno a Parigi sovvenzionato dalla Federazione giovanile comunista, insieme a Perilli, Consagra, D’Orazio e Turcato diede vita, lei unica donna, al gruppo e alla rivista Forma 1 (ne uscirà un unico numero), che tentava di affermare i principi di un’arte astratta legata all’ideologia marxista. Anche se i giovani artisti si erano conosciuti nello studio di Renato Guttuso di via Margutta, quest’ultimo, sostenuto dall’ufficialità del Pci divenne il portabandiera del realismo nella accesa polemica col neonato gruppo di artisti. Nel 1948, in occasione della Prima mostra nazionale d’arte contemporanea, sarà lo stesso Palmiro Togliatti a bollare l’arte astratta come «l’espressione degli sciocchi» e per Carla Accardi, che era iscritta al Pci, fu una grande delusione (dal 1956 non rinnovò più la tessera). Ma i violenti e continui attacchi da parte dei critici più vicini alla linea ufficiale del Partito comunista (tra cui spicca Antonello Trombadori) non cambiò in alcun modo l’orientamento dell’artista («Avevo fatto la mia scelta, i punti di riferimento erano i grandi artisti astratti, Kandinskij, Klee, Mondrian» dichiarò in seguito l’artista). Nel 1947 dipinse Scomposizione, il suo primo quadro astratto e nel 1950, presso la libreria-galleria L’Âge d’Or appena aperta da Perilli e D’Orazio, Carla Accardi tenne la sua prima personale, un evento che segnò una vera e propria rivoluzione nell’arte italiana. Turcato, nel presentare la mostra, chiudeva con questa frase: «Decade completamente la situazione particolare di servilismo atavico, cui senza accorgersene la maggioranza crede ancora». Tutti i punti di riferimento di una tradizione figurativa “femminile” d’un tratto erano stati spazzati via. Grazie agli artisti di Forma 1 l’arte italiana poté compiere un deciso salto verso un modo di rappresentare completamente diverso, non più per mezzo della mimesi della realtà, e al centro di questa rivoluzione, insieme agli altri artisti di Forma 1, c’era una donna. «Quello che più mi interessava, però, l’avventura vera, era il gruppo. Si credeva di cambiare il mondo con il marxismo, con la psicanalisi, ma anche con l’astrattismo» dichiarò in seguito l’artista. Un insperato sostegno al gruppo di giovani artisti venne da Palma Bucarelli, direttrice della Galleria Nazionale d’arte moderna dal 1941 al 1975 – prima donna a dirigere un museo pubblico in Italia – e che nel 1951 patrocinò la mostra Arte astratta e concreta in Italia, alla quale partecipò anche Accardi. Ma nei primi anni Cinquanta Forma 1 si sciolse e ognuno prese la sua strada. Nel 1951 nacque la figlia Antonella (nel 1947 aveva sposato il pittore Antonio Sanfilippo) e nello stesso anno cominciò a insegnare in una scuola media. Ciò nonostante continua a dipingere e a sperimentare (cominciò a dipingere su fogli di carta). Nel 1954 un suo lavoro esposto in una collettiva alla galleria l’Asterisco di Roma viene notato dal critico francese Michel Tapié, il quale l’anno successivo la inserisce nella mostra Individualités d’aujourd’hui a Parigi e le apre le porte del mercato mondiale dell’arte. La sala a lei dedicata dalla storica edizione della Biennale d’arte del 1964 (quella in cui si affermò la Pop art) rappresentò la consacrazione di un’artista matura ormai nota in tutto il mondo. Carla Accardi però anche negli anni successivi restò sempre fedele alla propria vocazione artistica, continuando a sperimentare nuovi linguaggi, nuove forme e nuovi materiali (verso la fine degli anni 60 darà vita a installazioni e a opere tridimensionali), come dimostrano anche i “lenzuoli” esposti in questa mostra, un doveroso tributo a una donna tenace e coraggiosa che fu protagonista dell’arte italiana del Novecento.

Lorenzo Pompeo

Lenzuolate ad arte

Il sentimento che portò Giosetta Fioroni a dipingere

Classe 1932 Giosetta Fioroni è una grande protagonista dell’arte del Novecento. Unica donna nel famoso gruppo di avanguardia noto come la Scuola di piazza del Popolo ha saputo imprimere una propria originalissima traccia nella storia dell’arte. Lo scrittore e traduttore Lorenzo Pompeo ne ripercorre l’opera in questo testo che anticipa l’uscita del libro “Una certa idea di una certa città. Cinema, poesia, arte e teatro a Roma dal dopoguerra agli anni 80”

«Ho scelto la via del sentimento. Forse lo possono testimoniare la lunga serie di donne, di figure femminili. C’è la scelta di raccontare non il femminismo ma la partecipazione al ruolo importante che le donne avrebbero poi avuto nel mondo contemporaneo», raccontava Giosetta Fioroni a Paolo Conti, in una conversazione dal titolo “Io e Parise, un amore a colori” apparsa sul Corriere della Sera del 24 gennaio 2010.

La storia di Giosetta Fioroni, una delle maggiori pittrici viventi del Novecento, unica donna della Scuola di piazza del popolo, comincia a Roma, in seno a una famiglia di artisti nel 1932. Il padre era uno scultore e la madre aveva studiato scultura, ma a causa della tubercolosi dovette abbandonare le ambizioni artistiche. Quella di Giosetta fu una nascita a lungo attesa e insperata. «Mia madre voleva che fossi un’artista. Aveva riversato su di me tutte le aspettative e i suoi sogni. Voleva che io avessi successo in quello che a lei, per varie ragioni, non era riuscito. Così ho cercato di esaudire quel desiderio» dichiarò la pittrice molti anni dopo. I genitori scelsero di non mandare Giosetta, figlia unica, alle scuole elementari e di insegnarle loro a leggere e scrivere. La bambina trascorse così l’infanzia nella bottega dei genitori. «L’universo fiabesco, cui lei dedicherà tanta attenzione, comincia qui, tra magia e paura. Ci sono il teatrino addobbato con le scenografie dipinte dalla madre, e le marionette, rivestite con gli avanzi di rasi e velluti, fibbie e spille di zirconi e parrucche colorate. Così, complici i genitori, che la sostengono psicologicamente nell’affrontare il lavoro “con pazienza”, l’immaginazione di Giosetta si alimenta di visioni che segnano il suo destino» scrive Rachele Ferrario ne Le signore dell’arte, Mondadori (2012). Da grande sarà pittore (non amerà mai la definizione di “pittrice”). Racconterà bellezza e crudeltà – dell’infanzia e dell’età adulta – e la sua vita intera in una lunga sequenza di opere d’arte, come in un film.

Si iscrisse al liceo artistico a via di Ripetta e poi proseguì i suoi studi all’Accademia di belle arti di Roma, dove fa allieva di Toti Scialoja, figura di primissimo piano della scena artistica romana, sia come didatta che come pittore, il quale negli anni Cinquanta, spesso in viaggio tra Parigi e New York (dove nel 1956, tiene una mostra personale alla Catherine Viviano Gallery), era passato dall’espressionismo figurativo all’espressionismo astratto (a New York in occasione della sua mostra era entrato in contratto con Rothko, de Kooning e Motherwell e al suo rientro in Italia aveva cominciato a sperimentare nuove tecniche).

Si iscrisse al liceo artistico a via di Ripetta e poi proseguì i suoi studi all’Accademia di belle arti di Roma, dove fa allieva di Toti Scialoja, figura di primissimo piano della scena artistica romana, sia come didatta che come pittore, il quale negli anni Cinquanta, spesso in viaggio tra Parigi e New York (dove nel 1956, tiene una mostra personale alla Catherine Viviano Gallery), era passato dall’espressionismo figurativo all’espressionismo astratto (a New York in occasione della sua mostra era entrato in contratto con Rothko, de Kooning e Motherwell e al suo rientro in Italia aveva cominciato a sperimentare nuove tecniche).

Giosetta, nel 1955, quando aveva solo ventitré anni, espone per la prima volta alla VII quadriennale di Roma e nello stesso anno sposa Ippolito Nievo, pronipote del famoso scrittore. Ma si separano due anni dopo, nel 1958, con l’annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota («dichiarai che ero colpevole e che non volevo avere figli», racconta Giosetta), proprio mentre l’artista stava per partire per Parigi, dove resterà tre anni, una scelta controcorrente, in un momento in cui gli artisti guardano a New York. «Parigi è stata una tappa importante nel mio approccio con l’arte… e con la vita! Un’esperienza di libertà esistenziale, una vita pensata sulla propria misura in una città straordinaria che offriva in tutti i sensi molte cose nuove», racconta la Fioroni. Qui conosce Tristan Tzara, che la ospita in una sua stanza e, tramite lui, anche Alberto Giacometti.

Scrive Claudia Salaris nel libro La Roma delle avanguardie: «Sul finire degli anni Cinquanta, proprio alla vigilia del trionfo dell’informale europeo con il premio a Hans Hartung e Jean Fautrier alla Biennale del 1960, giungono a maturità alcune tendenze accomunate dalla tensione a superare il soggettivismo dell’informale sulla base di una visione totalmente oggettuale dell’opera d’arte». Sono queste le premesse dalle quali sorse la cosiddetta Scuola di piazza del popolo, un raggruppamento informale di artisti che condividevano il desideri di sperimentare nuovi orientamenti artistici, ma anche una aggregazione di giovani “bohemién” («lavoravamo, cercavamo di fare cose sempre nuove, ma ci divertivamo anche», racconta ancora Giosetta Fioroni).

Paola Pitagora, che in quegli anni fu la compagna di Renato Mambor (che fece parte di questo gruppo) in Fiato d’artista ha scritto: «Questa è la storia di un gruppo di ragazzi, di artisti formatisi a Roma, tra il 1958 e il 1958. Autodidatti o diplomati al liceo artistico, sognavano di essere pittori o attori. Purtroppo alcuni di loro sono morti giovani, in una consapevole autodistruzione».

Un altro testimone di quei fatti fu Goffredo Parise, che era giunto a Roma in quegli anni (in precedenza si era cimentato per un periodo come pittore). Sarebbe diventato il compagno di una vita di Giosetta Fioroni: «Intorno al 1960, vent’anni fa, a piazza del popolo a Roma si riunivano alcuni giovani, anzi, giovanissimi pittori che presto sarebbero diventati famosi in Italia con il nome collettivo di Scuola di piazza del popolo”. Il luogo di riunione era la galleria La Tartaruga diretta da Plinio de Martiis con piglio a dir poco dittatoriale».

A proposito del ruolo di de Martiis e della sua galleria nelle dinamiche di questa compagnie di artisti, secondo la Fioroni, non fu un semplice mercante, ma uno spirito illuminato e soprattutto un amico dotato di intelligenza e di un grande intuito personale, inoltre seguiva da vicino il lavoro degli artisti, coadiuvato dal sostegno morale ed economico di Giorgio Franchetti, collezionista illuminato, che sostenne in proprio molti di loro, intrattenendo anche rapporti di sincera amicizia3. Ma alle difficoltà di trovare un riscontro nel mercato, che riguardò, seppure in diversa misura, tutti gli artisti della Scuola di Piazza del popolo, per la Fioroni se ne aggiungeva un altro: «Carlo Cardazzo aveva preparato per un collezionista di Milano una serie di quadri tutti di persone giovani; erano tutti uomini, meno io sola, che ero una donna. Arrivò questo collezionista e disse: “prendo questo, questo, questo…, adesso girameli tutti per favore che voglio vedere chi sono… Ma scusami questa si chiama Giosetta? Questa è una donna? … Ma io non compro quadri di donne, le donne no, perché le donne poi si sposano, fanno dei figli…” Io ero lì sopra e ho sentito, stavo per scenderle e dargli un calcio… Li capii che terribile pregiudizio c’era da superare in questo mestiere che io volevo fare a tutti i costi … nessuno mi avrebbe fermato» (Tratto dal documentario su Giosetta Fioroni Pop Sentimentale di Gabriele Raimondi, prodotto da 3D Produzioni per Sky

Arte). Gli influssi delle nuove tendenze nell’arte e nel mercato statunitense giocarono un ruolo di fondamentale importanza nelle dinamiche di questo gruppo di giovani artisti. Ma il confronto tra la compagnia dei giovani artisti romani con la Pop-Art, che proprio in quegli anni era esplosa a New York, è impietoso. Ricorda Paola Pitagora: «la Pop-Art non era ancora esplosa, ma gli americani si esprimevano con molta libertà e poi governavano il mercato. Mentre le cose per quei giovani si muovevano con lentezza, con fatica». ( Da Paola Pitagora, Fiato d’artista, Sellerio, 2001).

Racconta la Fioroni: «Dal 1963 in poi la partenza per un quadro è stata spesso una foto o un ritaglio di giornale a volte proiettato sulla tela. Per questo forse si è parlato dell’influenza di Warhol su quello che facevo. Ma le mie immagini all’alluminio sono dipinte col pennello, con la simpatia artigianale che l’uso del pennello comporta a differenza del distacco industriale di Warhol. Ho sempre stabilito un rapporto “affettuoso” col “dipingere” e l’argento stesso ha per me significati molto europei. L’argento è tonale e intendo tonale in senso morandiano”» (Dal catalogo della mostra Giosetta Fioroni, Skira, Milano 2009).

Ma un punto di svolta nella vicenda della compagnie di artisti fu la Biennale del 1964. Ricorda la Fioroni: «Quando proprio Calvesi ci diede alcune pareti alla Biennale del ‘64, di là a pochi passi trionfavano gli artisti della pop americani, e il loro stregone Leo Castelli – che il nostro stregone Plinio De Martiis, peraltro, ci aveva fatto conoscere personalmente, molto per tempo. E per tempo avevamo visto… quella pittura nuova. Essa, direi, ci orientò specialmente nel senso dell’impaginazione spettacolosa del quadro, ma poi il giocare con la cartellonistica, il cinema, la fotografia, quel ritornare appassionato alle immagini in un ping-pong con la nuova realtà del consumo, era per noi di tutt’altra specie, con i lari del Futurismo e della Metafisica accanto»7. La tragica morte di Pino Pascali (uno dei più geniali artisti della Scuola di Piazza del Popolo) nel 1968, segnerà anche la fine del raggruppamento di artisti di Piazza del Popolo. In un clima culturale ormai radicalmente diverso ognuno prese la sua strada (Giosetta, insieme a Goffredo Parise, si trasferì a Salgaredo, in provincia di Treviso, dove si dedicò allo scoperta e allo studio del mondo della fiaba, al centro della sua creazione artistica in quel periodo).

La mostra a lei dedicata dal Museo del Novecento di Milano nel 2018 ha reso un doveroso omaggio a una delle maggiori artiste viventi, che fu in grado di recepire suggestioni e fermenti d’oltreoceano, pur rimanendo, con la propria identità femminile, sempre all’interno della dialettica dell’arte italiana.

LA MOSTRA

In questo articolo pubblichiamo un ritratto di Giosetta Fioroni da giovane (fonte Wikipedia) e tre sue opere che si possono vedere nella collettiva “Terra animata-visioni tra arte e natura in Italia 1964-2023) all’ex Mattatoio a Roma fino al 27 agosto 2023. La mostra è curata da Paola Bonani e Francesca Rachele Oppedisano. Raccoglie alcuni tra gli esempi più significativi di artisti contemporanei che hanno lavorato sulle relazioni esistenti tra arte, creatività, estetica e i territori naturali che l’uomo abita. La selezione, incentrata su artisti italiani, copre un arco cronologico che va dagli anni Sessanta ai giorni nostri, un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti nella percezione del rapporto tra natura ed essere umano, cambiamenti a cui le arti visive hanno contribuito aprendo nuovi scenari e fondando nuove consapevolezze. Negli anni Sessanta molti artisti hanno compiuto un radicale superamento dei confini tradizionali dell’opera d’arte, includendo all’interno di essa elementi prelevati direttamente dalla realtà e incentrando, in alcuni casi, tutta la loro ricerca sul rapporto con la materia, con la natura e con i suoi processi di trasformazione. Negli anni Settanta l’agricoltura e il paesaggio sono divenuti oggetto di pratiche artistiche specifiche, con l’intento di indagare e di verificare dimensioni più umane di produzione e spazi di sintonia con l’ambiente. In Italia il decennio si chiuderà, com’è noto, con l’edizione della Biennale di Venezia dedicata al tema Dalla natura all’arte, dall’arte alla natura

La storia dell’arte è donna

La storia dell’arte delle donne sta diventando sempre più “virale” in rete, grazie al lavoro di giovanissime storiche dell’arte come la londinese Katy Hessel, autrice di un popolare podcast, seguitissima sui social, con l’hashtag #TheGreatWomenArtists.

Il suo entusiasmo contagioso e una grande capacità di coinvolgere lettori con una prosa diretta e immediata l’hanno portata anche in vetta alle classifiche editoriali inglesi e internazionali. Originalmente intitolato The Story of Art Without Men, il suo monumentale libro di 550 pagine si presenta in lingua italiana per Einaudi con il titolo ben più potente La storia dell’arte. Ed è già diventato anche da noi un caso editoriale. Il metodo di ricerca è in parte mutuato da un grande storico dell’arte come Ernst Gombrich, la cui prima edizione della Storia dell’arte nel 1950 tuttavia escludeva le donne mentre la sedicesima edizione (datata 1995) ne annoverava solo tre su ben 688 pagine. Ma Katy Hessel ha letto approfonditamente anche i libri di Linda Nochlin, a cominciare dal suo testo cardine del 1971 Perché non ci sono state grandi artiste donne? (pubblicato in Italia da Castelvecchi) e da lì ha preso la spinta per fondere ricerca storica rigorosa e battaglia sociale, dando voce e rappresentazione alle donne artiste che nella storia hanno fatto sperimentazione, in maniera originale, spesso fuori dal canone riconosciuto. Così la narrazione di Hessel parte dal Rinascimento (chissà perché – vorremmo chiederle – non dall’arte preistorica) inanellando storie da noi più conosciute come quelle di Plautilla Nelli (1528-1588), annoverata anche da quel cultore di artisti maschi che fu Vasari (perché monaca molto apprezzata dall’aristocrazia fiorentina?), per incontrare poi la più laica Sofonisba Anguissola (1532-1625) protagonista alla corte di Spagna e Fede Galizia (1578-1630) che si auto-rappresentava in miniatura nel riflesso di prodigiose nature morte e a Giovanna Garzoni (1600-1670), che scelse la committenza laica dei Savoia, e dei Medici. Artista dalla raffinata ricerca visiva, si interessò alla arte Ming attraverso le sete e le porcellane che arrivavano dall’Oriente; è passata alla storia anche per il ritratto del principe etiope Zaga Christos, con cui intrecciò un rapporto di amicizia personale.

Diversamente da Self portrait (Einaudi) di Melania Mazzucco – di cui ci siamo ampiamente occupati su Left – il lavoro di Katy Hessel non vuole essere solo una galleria personale e di artiste di elezione, ma osa fare una sistematica trattazione storica e sociale dell’arte delle donne. Così ogni periodo artistico trova il suo spazio, e viene letto mettendo al centro la creatività delle donne, usandola come bussola, dal Rinascimento, al Rococò e al Barocco, per approdare poi al Neoclassicismo, al Realismo e alle avanguardie storiche.

Ogni epoca nel volume ha le sue eroine, perlopiù controcorrente. È interessante notare – e desta interrogativi come accennato altre volte – che mentre l’Ancièn Regime vide l’affermazione di artiste come l’indomita e ambiziosa Angela Kauffmann (1741-1807) e come Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), la rivoluzione francese non promosse le donne artiste. Colpisce poi la vicenda di Marie Bonoist, autrice del Ritratto di Madeleine nel 1800, una delle prime rappresentazioni di una donna nera. Originariamente intitolato Ritratto di una negra, il quadro fu dipinto sei anni dopo l’abolizione della schiavitù in Francia ( prima che Napoleone la reintroducesse nel 1802) «e la critica – scrive Hessel – ha suggerito che alludesse alla libertà» e che fosse stato d’ispirazione per la celeberrima immagine della Libertà di Delacroix che trent’anni dopo, analogamente, mostra la protagonista con il seno destro scoperto e un nastro rosso intorno alla vita e che ebbe ben altro successo. Altra vicenda interessante per comprendere i pregiudizi duri a morire verso l’arte delle donne è la vicenda di Marie Villerrs, autrice del celebre ritratto di Mariè du Val d’Ognes nel 1801 che divenne poi il simbolo di tante battaglie femministe, perché quel quadro fu acquistato per una cifra esorbitante solo perché fu creduto opera di David.

La storia intessuta da Katy Hessel – e anche per questo è importante – non riguarda solo la discriminazione delle donne sul terreno di una storia dell’arte per secoli tutta al maschile ma è ricchissima di esempi di artiste che hanno cercato una propria strada, sperimentando con coraggio fuori dal canone ufficiale. Così ecco Herriet Powers (1837- 1910), afroamericana nata in schiavitù in Georgia, che attraverso la realizzazione di originalissime trapunte seppe dare espressione creativa alla storia di tanti senza voce nella storia ufficiale.

Ecco la nativa americana Hopi Tewa Nampeyo (1859 -1942) che inventò una tecnica innovativa e seppe dare tridimensionalità ai suoi racconti in ceramica. Per arrivare al Giappone di Katsushika Oi (1800-1866), figlia del famosissimo Hokusai di cui fu collaboratrice, che seppe creare immagini di donna come la Ragazza che compone una poesia di notte, sotto i fiori di ciliegio (1850). «Sotto un cielo notturno, in un turbinio di stelle, illuminata da una lanterna», annota Hessel, forse cercando così una propria intimità, uno spazio di libertà. Ma ciò che abbiamo raccontato fin qui non è che assaggio di quel che Katy Hessel propone in questo suo affascinate libro, che attraversando anche le avanguardie, arriva fino ai giorni nostri. Il nostro consiglio è di tuffarsi in queste pagine magari andando a vedere le opere dal vero. Nei grandi musei come la National Gallery di Londra (raccontata anche in podcast da Hessel) ma anche in quelli più piccoli e imprevisti come quello di Ceresole d’Alba, in provincia di Cuneo. In una chiesa che è diventata meritoriamente spazio d’arte e non di culto apre il Mida Museo internazionale delle donne artiste con opere di Berthe Morisot, Susanne Valadon, Sonia Delaunay, Marina Abramovic, Jenny Holzer, Carmen Gloria Morales, Beverly Pepper, Rabarama, Zhang Hongmei, Xiao Lu, Washigha Rason Singh e molte altre.

Progetti per un mondo migliore

La Biennale di architettura, aperta a Venezia sino a novembre, ha per curatrice Lesley Lokko, che ha insegnato a lungo in Sud Africa. Il tema di questa edizione, “Il laboratorio del futuro“, si concentra sulle sfide che il cosiddetto Terzo mondo, e soprattutto l’Africa, impongono al mondo intero.

A mia volta ho insegnato a lungo in Mozambico, che nel 1995 era il Paese più povero a livello mondiale. Ho portato alla laurea una ventina di architetti e insegnato ad almeno 150. Una goccia, certo, ma conosco il sottosviluppo, la povertà, l’impegno a studiare anche se, come scrivevo a Bruno Zevi «i ragazzi qui hanno solo un pezzetto di carta lucida e quando gli suggerisco una variante, cancellano e la ridisegnano. Anche tutti i plastici sono realizzati con cartoncino da riciclo. Eppure i risultati sono altrettanto belli di quelli che ho ottenuto altrove».

L’esperienza mi consente di guardare al Terzo mondo senza i luoghi comuni o il ricorso ai buoni sentimenti che rimangono sulla carta.

Conosco l’arte non eurocentrica per averla frequentata a Londra nella October gallery. L’Africa in particolare ha artisti di forza incredibile, come Romuald Hazoumè con le sue facce in bidoni in plastica o le drammatiche installazioni sul viaggio degli schiavi incatenati nelle stive, oppure El Anatsui, che tesse tappeti meravigliosi di cui finalmente un pezzo è stato acquistato dalla Gnam di Roma, o Eddy Kamuanga Ilunga con i suoi incredibili dipinti a xRay coloratissimi e tanti altri, Golnazi Fathi, Alexis Peskine, Gerard Quenum. Proprio per questa ragione sono in disaccordo con la curatrice che consente a troppi architetti di presentare “opere d’arte” che hanno solo un tenue rapporto con la professionalità dell’architetto. La denuncia sociale, politica o ambientale deve essere presente – a mio avviso – non in un ricorso spesso di terza mano alle esperienze dell’arte, ma in proposte concrete. L’architettura stessa deve essere per così dire “terapeutica”.

Naturalmente con questo sguardo gran parte delle esposizioni al padiglione centrale dei Giardini chiamata “Force majeure” mi lasciano perplesso. La curatrice lascia la briglia lenta senza delimitare un tema reale (una scuola, un piccolo ospedale, un complesso di case) per vedere concretamente cosa gli architetti hanno da dire. Pochi studi si discostano dal luogo comune della estetizzazione. Tra questi il lavoro del collettivo atelier Masōmī (già in Biennale nel 2021) che propone alcune soluzioni note, ma comunque interessanti e presentate con una bella forza o quello di Hood studio che lavora molto sulle costruzioni in legno. Nella grande mostra all’Arsenale si ripete la prevalenza di quanto detto con due mirabili eccezioni. Quella degli architetti Flores & Prats che perseguono con rara efficacia il tema del riuso delle strutture fatiscenti.

Il loro lavoro dimostra una concentrazione e una serietà encomiabili, un sicuro talento, tanta passione che gli ha trasmesso il loro maestro Enric Miralles. Portano i plastici delle loro architetture in giro chiusi in delle grandi scatole, come se Eva e Ricardo fossero architetti ambulanti, come voleva essere Marcel Duchamp, che aveva i modelli del pitale, del grande vetro, del nudo che scende le scale in una scatola che apriva all’occasione. Flores & Prats trasformano ogni possibilità in una micro architettura e ne presentano numerose variabili. I miei colleghi fanno capannello attorno al lavoro asciutto e ben congegnato di Zao/standardArchitecture. Ancora presenti gli architetti del gruppo Orizzontale con le loro interessanti installazioni autocostruite negli spazi pubblici. Nel complesso però anche la sensazione di “Dangerous liaisons”, la sezione della mostra all’Arsenale, è che l’architettura che tratta con i temi della marginalità e del Sud del mondo sia molto indietro rispetto all’arte che in quei Paesi viene prodotta.

Trattando di questi temi bisogna compiere secondo me un salto: i primitivi, gli arretrati, gli indigeni, gli africani “non sono affatto come noi”, ma non sono né più arretrati, né più primitivi. Sono uguali in quanto esseri umani e diversi per cultura: questa diversità è stata aggredita con la servitù, la schiavitù, il brutale asservimento, ma questa stessa diversità è più che mai feconda. Ce lo spiega Anthony Sattin nel suo magnifico libro Nomads: the wanderers who shaped our world. Sono proprio queste popolazioni nomadi che hanno trasmesso saperi, idee, tecniche, prodotti.

E ce lo insegnano in maniera mirabile David Graeber (1961-2020) e David Wengrow in L’alba di tutto. Una nuova storia dell’umanità (Rizzoli) un libro che ci fa capire che non solo i primitivi non sono affatto primitivi ma che in più occasioni ci hanno insegnato molte cose. A esempio i concetti di libertà, fraternità ed eguaglianza, completamente sconosciuti nell’Europa rigidamente assolutistica del XVIII secolo. Sono stati i saggi pellerossa portati nei salotti intellettuali francesi che hanno spiegato che nel loro mondo esisteva un’altra società, un’altra libertà, un’altra democrazia. Altro che primitivi!

A questo pensavo visitando la Biennale 2023. E non vi racconto come sarebbe la mia, perché non voglio esagerare. In ogni caso la visita può essere valida anche perché c’è tanto nei padiglioni. Io vi raccomando quello dell’Italia, che giustamente interpreta il grande spazio come occasione di creare una architettura-paesaggio (autore Fosbury Architecture, un collettivo di architetti italiani fondato nel 2013) e quello dei Paesi nordici, una indagine antropologica-architettonica nei modi di vita e di costruzione di popolazioni locali in cui si capisce la rilevanza dell’innesto tra culture e pensieri diversi. Innamorarsi si deve dell’altro da sé, “sposarsi”, fare nascere nuove idee: è questo l’antichissimo modo di migliorare il mondo.

L’autore: Antonino Saggio insegna Progettazione architettonica e urbana alla Facoltà di architettura della Sapienza – Università di Roma

In apertura: l’entrata della mostra nel Padiglione centrale ai Giardini della Biennale di Venezia architettura “Il laboratorio del futuro” sino al 26 novembre 2023

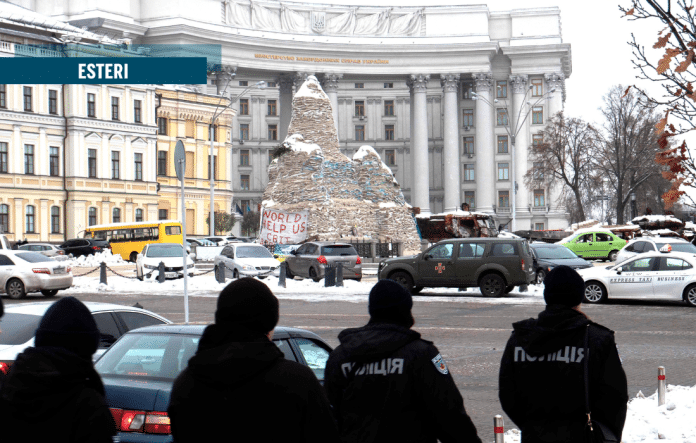

Vite a metà nell’Ucraina ferita

Parlare di Ucraina, Russia e del conflitto che coinvolge queste due nazioni è sempre più complicato. Complicato perché ci troviamo di fronte un’informazione spesso polarizzata e che prova a semplificare l’enorme complessità di questa vicenda.

Una complessità da analizzare da un punto di vista storico, che nei dibattiti televisivi raramente va oltre il 2014, come se l’afflato rivoluzionario ucraino verso il grande padre padrone sia nato in quel momento, sotto pressione degli Stati Uniti.

La storia ucraina in realtà è costellata da continui tentativi di soffocamento della sua identità e cultura da parte del mondo russo, operati praticamente da qualsiasi “leader” fin dalla fine del XVII secolo, dalla chiesa ortodossa, da vari zar e poi anche dai bolscevichi. La lingua ucraina è stata bandita di continuo e ci sono stati numerosi tentativi di russificazione forzata, di cui forse il più famoso è quello del 1914, che inizia con il divieto di celebrare il poeta ed eroe nazionale Taras Shevcenko, nato 100 anni prima e simbolo della resistenza ucraina nei confronti dell’oppressore russo.

Nei due anni successivi partirà la maggior campagna di russificazione nella parte occidentale del Paese, con il divieto assoluto di usare la lingua ucraina. E sempre in quegli anni, ben prima dell’avvento del nazismo, e sotto la spinta dell’ultimo zar, Nicola II, iniziò una feroce repressione degli ebrei ucraini.

Con la Rivoluzione russa ci furono altri malriusciti tentativi dei movimenti nazionalisti ucraini per rendersi indipendenti, ma con la presa di potere dei bolscevichi le cose non migliorarono, anzi, gli sforzi di repressione e di russificazione forzata si fecero sempre più intensi e costanti.

Questo cappello introduttivo è più che necessario per mettere nero su bianco alcuni punti fondamentali, che, per quanto parziali e lacunosi ci auguriamo spingano i lettori ad approfondire la storia di questo Paese al di fuori dei talk show nostrani, estendendo la loro curiosità anche ad avvenimenti legati al cosiddetto mondo post-sovietico, quali la resistenza dei Paesi Baltici, la guerra Abcaso-georgiana, la spinosa questione dell’Ossezia del Sud, l’esistenza della Transnistria, l’exclave russa di Kaliningrad e il corridoio di Suwalki, le proteste in Bielorussia di pochi anni fa, e innumerevoli altri accadimenti che servono a comprendere l’effettiva pressione esercitata dalla Russia su chiunque ruoti nella propria orbita geo-politica.

Il sentimento anti-russo, che poi per derivazione si trasforma in quei territori in vero e proprio anti-comunismo nasce da molto lontano e non è un caso se oggi andare in giro con una maglia con la falce e martello per le strade di Vilnius equivarrebbe a gironzolare per Milano con una maglia con la svastica. E in tutto questo rientra anche il racconto dei nazisti ucraini. Le prospettive vanno capovolte e non possiamo guardare con gli occhi dell’Occidente ad un mondo che ha avuto una storia quasi diametralmente opposta. Dove il nemico e l’oppressore aveva come vessillo la falce e il martello, il nazista fu visto inizialmente come possibile liberatore, secondo la logica (inaccettabile) il nemico del mio nemico è mio amico.

Ed oggi cosa succede in Ucraina? Quello che accade sul fronte orientale è ben documentato da numerosi colleghi e non avrebbe senso ripetere ciò che vediamo ogni giorno in televisione. Vorremmo soffermarci su altri luoghi che sono stati trasfigurati, prima dalla guerra e poi dalla politica. Parliamo di Bucha, Irpin, Borodjanka, Ghostomel, Ivankiv e quella porzione di territorio che è stata protagonista del conflitto nei primi due mesi, durante il tentativo fallito di prendere la capitale Kyiv, e su cui oggi si sono più o meno spenti i riflettori.

Specialmente la cittadina di Bucha è diventata uno strumento politico molto potente, ed è stata trasformata in memoriale. Tutti noi abbiamo visto le immagini della premier Giorgia Meloni in visita a Bucha ed Irpin. Ma Bucha non può essere un memoriale, o almeno non ancora, o non solo. Parliamo di una cittadina di quasi 40mila abitanti dove molti continuano a vivere tra macerie e mancanza dei servizi essenziali. Persone con vicende umane complesse, che hanno subito l’occupazione e che spesso hanno perso almeno un parente o un amico. Il grande rischio è che tutta questa umanità resti nell’ombra, abbagliata dal faro accecante del ricordo del massacro. E assieme a Bucha ci sono numerosi altri nuclei urbani che hanno subito una sorte simile e che rimangono al buio, lontano dai riflettori e dalle visite di Stato.

Nel periodo che insieme al fotoreporter Pierpaolo Mittica abbiamo trascorso in quei territori abbiamo deciso di concentrarci su queste zone d’ombra, di entrare nei palazzi distrutti, nelle case provvisorie, di seguire intere famiglie nelle loro faccende quotidiane, di farci raccontare la loro vita prima ed ora. Prendendoci il tempo necessario, evitando il giornalismo d’assalto mordi e fuggi, passando vari giorni con loro e accompagnandoli.

E abbiamo raccolto storie di vita vera, come quella della famiglia di Ivan e Margherita, che hanno perso la casa e il lavoro e che passano la giornata a girare tra i palazzi distrutti raccogliendo rottami metallici e vetri infranti per poi venderli per qualche Grivna a una ditta di Kyiv che si occupa di riciclo. Ora vivono in una baracca che hanno rimesso a posto alla meglio assieme ai loro 5 figli, le rispettive mogli e 4 nipotini, dormendo tutti quanti in una stanzetta di 25 metri quadrati.

O quella di Anton, giovanissimo medico dell’ospedale di Ivankiv, al confine con la Bielorussia, una delle prime zone occupate, che ha dovuto salvare vite umane senza elettricità e con mezzi di fortuna. Addirittura è stato costretto, con un kalashnikov puntato, a operare e salvare la vita anche ad un comandante russo. Oggi, dopo il ritiro degli invasori, si deve occupare dei civili feriti a causa delle mine che i militari russi hanno disseminato nei boschi circostanti. Boschi che per un popolo in guerra, senza lavoro e beni primari, sono fondamentali per l’approvvigionamento di legna da ardere, funghi, frutti rossi e cacciagione. Ed è per questo che nonostante il divieto da parte delle autorità ucraine e la consapevolezza del rischio, moltissime persone continuano a inoltrarsi nelle foreste e a restare vittime delle mine.

Ad Andrivka abbiamo conosciuto Sergei, un signore di mezza età la cui casa è stata rasa al suolo da un bombardamento e ora vive con la moglie in una casa d’emergenza costruita da un’associazione umanitaria svedese. I russi, andandosene, gli hanno lasciato in giardino un carro armato semi distrutto ma con ancora un colpo in canna che i genieri ucraini hanno ritenuto troppo pericoloso rimuovere.

Ci siamo poi recati per vari giorni ad Horenka, cittadina pesantemente colpita dalle bombe, resa famosa da uno dei murales di Banksy ed abbiamo raccolto le testimonianze dei pochi abitanti rimasti che vivono senza elettricità, con teli di plastica al posto dei vetri delle finestre, e senza più alcuna prospettiva di futuro.

Abbiamo rivisto i nostri vecchi amici Sasha, Anton e Timur, che si occupavano di turismo nella zona di esclusione di Chernobyl, che ci hanno spiegato come la zona sia ormai interdetta e che difficilmente potrà di nuovo aprirsi al turismo.

Ma in mezzo alle macerie e alla disperazione abbiamo raccolto anche moltissime testimonianze di speranza, di aiuto reciproco e disinteressato, di un rinnovato e potente senso di comunità, che sarà essenziale per far ripartire il Paese una volta terminato il conflitto. E sono queste piccole storie di umanità disperata e resistente che andrebbero raccontate, oltre alla cronaca delle conquiste e delle morti.

Ma cosa può realmente fare l’Occidente per incidere davvero?

Ascolto sempre con molto interesse le posizioni di alcuni esponenti del Movimento 5 stelle che hanno fatto propria la battaglia anti-armamenti e che insistono sul non mandare più le armi in Ucraina.

Questo continuo invio ha di sicuro molti effetti collaterali, il primo dei quali è l’enorme arricchimento dell’industria degli armamenti che dovrebbe essere messa fuorilegge da ogni governo democratico.

Ma al di là delle belle parole, di fumose vie diplomatiche che nessuno sa come percorrere, dove sono i fatti? Ci vorrebbero soluzioni chiare, idee strutturate e vagamente realistiche. Finora non se ne sono sentite.

Però, analizzando questo anno di guerra bisognerebbe soffermarsi su un momento preciso del conflitto, esattamente il 24 agosto scorso. Il giorno in cui Boris Johnson si è recato di persona a Kyiv in occasione della Giornata dell’indipendenza ucraina. Cosa c’è di così strano in questo fatto? Probabilmente Johnson stava solo cercando di risollevare il proprio indice di gradimento mostrandosi come un uomo coraggioso e a difesa dei diritti umani e della libertà.

Ma l’effetto di questa visita ha però permesso a Kyiv di festeggiare la propria giornata nazionale in tutta sicurezza nonostante si prevedesse un massiccio attacco missilistico russo. Putin, per quanto risoluto, non avrebbe mai rischiato di uccidere o ferire un membro così importante di un governo straniero. E infatti quel giorno non ha attaccato. Ed ecco quindi servita la soluzione, o per lo meno una strada da provare a percorrere. Il Movimento 5 stelle ha una discreta schiera di parlamentari, ottanta. Sarebbero più che sufficienti per iniziare, e mostrare che si è disposti a metterci la faccia e a rischiare in prima persona pur di mettere fine a questo dramma. A turnazione potrebbero andare a soggiornare per qualche settimana in varie città ucraine, Kyiv, Ivankiv, Kherson, Bakhmut, ecc…

L’operazione “scudo umano”, di resistenza non violenta, potrebbe funzionare come deterrente, e, con una potente copertura mediatica potrebbe anche trascinare i parlamentari di altri partiti sensibili a questi temi e addirittura politici di altri Stati a fare la stessa cosa. Inoltre, mantenere un centinaio di persone a vivere per qualche tempo in Ucraina costerebbe molto meno delle armi. A quel punto si potrebbe creare un cortocircuito. Putin deciderà di mettere a rischio la vita delle alte cariche di altri Stati? O sarà costretto, obtorto collo, a fermare gli attacchi e a cambiare strategia?

La storia è piena di idee folli che poi hanno innescato dei cambiamenti.

Gandhi, giusto per dirne uno, ne è stato la prova.

Come evidenziato nel saggio Come risolvere i conflitti. Senza armi e senza odio con la resistenza civile (Sonda) della politologa americana Erica Chenoweth, negli ultimi 120 anni di campagne di lotta violenta e nonviolenta, più del 50% delle resistenze civili e nonviolente hanno avuto successo contro solo il 26% di quelle che hanno fatto ricorso alla violenza. Scrive Chenoweth: «È un’alternativa realistica e più efficace alla resistenza violenta nella maggior parte dei contesti. La resistenza civile non ha nulla a che fare con l’essere gentili o educati, ma fa riferimento alla resistenza radicata nell’azione comunitaria. Significa ribellarsi e costruire alternative nuove attraverso l’utilizzo di metodi che siano più inclusivi ed efficaci della violenza». Se fossero i nostri politici a mettersi in gioco per primi, darebbero un enorme segnale di cambiamento. Quel cambiamento di cui il mondo ha davvero un disperato bisogno. E se qualcuno ai piani alti decidesse di provare questa bizzarra soluzione, mi propongo da subito come accompagnatore.

L’autore (testo e foto): Alessandro Tesei è regista, documentarista e fotografo. Tra i suoi lavori, il lungometraggio documentario Fukushame – Il Giappone perduto, vincitore dell’Energy Award al Festival del Cinema Verde (Usa) e dello Yellow Oscar all’Uranium Film Festival 2015 (Brasile)

In apertura: Kyiv – piazza Mykhailivska (foto Alessandro Tesei)

Viaggio nel cuore di Dakar, con chi ha deciso di tornare a casa

Da Gran Yoff a Les Almadies, da Plateau a Parcelles Assainies, da Diongarane a Liberté 6, i quartieri di Dakar, capitale senegalese, mostrano forti contrasti: pecore per le strade e carretti trainati da cavalli si muovono sullo stesso asfalto percorso da innumerevoli taxi gialli. Ogni taxi richiama l’attenzione dei viandanti a colpi di clacson e con le note del mbalax in sottofondo. Auto scattanti e confortevoli percorrono chilometri su strade sabbiose, alzando la polvere sui commercianti dell’area, su donne e uomini che si recano a lavoro; su bambini che giocano per la strada e su chi, con i suoi secchielli di plastica, chiede elemosina.

Dakar, città complessa e affascinante sull’Atlantico, con le sue strade intasate tra mercati frenetici ed edifici moderni, attira l’attenzione di tanti investitori esteri: europei, libanesi e cinesi si muovono per le principali vie delle capitale, acquistano e costruiscono. L’eco di questi investimenti risuona ancora più forte per i tanti senegalesi della diaspora che, una volta a casa, in viaggi temporanei di visita alle famiglie, guardano al loro Paese mossi dallo stesso desiderio di investire, anche valorizzando quel know-how appresso all’estero.

Se da un lato in Italia siamo sempre più abituati a sentir parlare di migrazione con narrazioni monotono che riducono un fenomeno molto più complesso, dall’altro le esperienze migratorie attuali, in un mondo globalizzato come il nostro, si muovono spesso anche attraverso canali circolari tra due Paesi, con viaggi e visite periodiche da un posto all’altro, con continui contatti con le proprie famiglie e i propri cari, con l’invio di rimesse e con prime forme di investimento anche a distanza. Parliamo di viaggi ed esperienze il cui obiettivo ultimo è spesso il ritorno a casa, temporaneo o definitivo, vuoi per interessi imprenditoriali o professionali vuoi per legami familiari e identitari.

«Partire non vuol dire necessariamente riuscire. Restare non vuol dire automaticamente fallire», scrive il senegalese Karounga Camara nel suo libro Osare il ritorno (Celid editore) che troviamo in bella vista in una delle più grandi biblioteche nei pressi di Sacre Coeur 3 a Dakar.

Camara, oggi imprenditore e mental coach, ha deciso di lasciare l’Italia per rientrare in Senegal dopo una permanenza di circa dieci anni. In Italia lavorava come portiere a tempo indeterminato a Milano, dove era arrivato per raggiungere il fratello. La notte lavorava nelle ore libere continuava a formarsi e a studiare fino al giorno in cui ha deciso di programmare il suo rientro.

Il ritorno è del resto spesso più difficile della partenza e per questo necessita del tempo giusto per la programmazione, di studio per comprendere il settore e i canali utili agli investimenti e anche una preparazione psicologica che possa far affrontare al meglio un contesto non sempre pronto a riaccoglierti. La scelta di tornare può mettere infatti in discussione quanto hai costruito in Italia tra documenti e lavoro, compromettendo le aspettative e la stima della famiglia in un contesto economico e sociale spesso diverso da quello lasciato al momento della partenza.

In Senegal sembrano ancora mancare consolidati percorsi di orientamento, informazione e formazione per progetti di imprenditoria pensati per migranti di ritorno, eccetto alcune iniziative promosse dalla diaspora stessa, da qualche ufficio governativo e da alcune ong (esempio Vis -volontariato internazionale per lo sviluppo e Lvia).

Interessante è il lavoro della rete Ndari, di cui proprio Karounga Camara è fondatore. Nata a Thies, circa 25 km dalla capitale, Ndari è un centro di supporto e assistenza che offre momenti di formazione, informazione e orientamento a chi ha scelto di ritornare in Senegal. Il nome nasce dal proverbio senegalese “ Wiri wiri diari ndari”, che in wolof (lingua parlata in Senegal) ricorda una località dalla quale dovevi necessariamente passare prima di partire e alla quale facevi visita rientrando. Oggi il proverbio ricorda ai cittadini senegalesi che comunque vada “prima o poi tornerai a casa”.

Se tornare è difficile, sembra però tanto comune. A raccogliere le storie di migranti di ritorno volontario in queste settimane in Senegal anche Carla Zurlo e Irene Bedosti, civiliste dell’ong Cospe onlus. Con il progetto Nouvelles perspectives e la campagna Jaambar (combattente, in wolof), le due ragazze si stanno mobilitando tra diverse aree del Senegal per raccogliere testimonianze di chi è rientrato a casa e storie di ha deciso di rimanere in Senegal. La campagna Jambaar vuole infatti ricordare che se da un lato è un tuo diritto partire, dall’altro è un tuo diritto scegliere di restare.

Le ricerche vogliono fare emergere, dalle singole storie, le difficoltà incontrate dai senegalesi che tornano, le loro problematiche in Europa ma anche le possibilità che esistono in Senegal per non finire in percorsi di immigrazione irregolare: Perché accettare le condizioni di sfruttamento? Per quali ragioni lasciare il Senegal? Con quali prospettive decidi di tornare? Se pensi invece di restare, quali sono le difficoltà con cui ti devi scontrare?.

Se tornare vuol dire quindi sfidare contesti nuovi e aspettative fin troppe radicate, riuscire a farlo vuol dire sicuramente avere un progetto chiaro. Dello stesso parere Bassirou Sow (in foto), consulente nella cooperazione decentrata oggi a Dakar, dopo 15 anni in Italia.

Autore del libro Il dottor Vu Cumprà (Delfino editore), la domanda che ripete più volte continua a cercare, retoricamente, una risposta: «Ma io, Bassirou, in qualità di studente dell’Università di giurisprudenza a Dakar, come mi sono ritrovato a fare il venditore ambulante per le strade di Sassari?».

Consapevole delle difficoltà nel rientro, legate soprattutto alle forme di dipendenza economica che si costruiscono tra la famiglia e il soggetto migrante, senza cercare aiuti in progetti di rientro volontario assistito, Bassirou rientra a Dakar. «In fondo le famiglie, nell’insieme, creano la società: la società senegalese oggi sta forse iniziando a cambiare e smettere di credere che l’Europa sia l’Eldorado verso cui tutti dobbiamo andare».

La scelta di tornare interessa anche le giovani generazioni che, oltre a battersi in Italia per i loro diritti civili e politici, non dimenticano le propri origini e, come i genitori, si muovono tra le due sponde dell’oceano per studiare il mercato e progettare il rientro, sia esso definitivo o temporaneo.

Settore immobiliare, settore agronomo e settore turistico sembrano quelli trainanti, ma in crescita anche il digital e il mondo della comunicazione. Agricoltura, agroalimentare e allevamento regalano un certo dinamismo all’economia senegalese, anche grazie ad alcuni programmi governativi per la concessione di contributi e alle formazioni professionali e tecniche a cura di quei progetti promossi da ong e associazioni della diaspora.

La posizione geograficamente strategica e la cosiddetta “teranga” (accoglienza, ospitalità) senegalese rendono il settore turistico altrettanto interessante per investimenti, sia da un punto di vista marittimo che d’affari. Negli anni precedenti il Senegal ha oltretutto avviato una serie di misure e azioni per investire nel settore digitale e nella potenzialità della connessione Internet, con diverse reti di telecomunicazioni e con costi ridotti per i consumatori.

«Sto inziando con i miei canali social e con un blog in qualità di Travel Designer & Digital Communication Consultant. Ho deciso di investire sul digitale e unire interessi e passioni per promuovere uno storytelling diverso del continente africano e raggiungere più persone possibili. Voglio cominciare dal mio Paese, il Senegal, ed essere per la mia terra una sua Ambassador» condivide Meriame Seye, giovane donna italo-senegalese che ho incontrato in una caffetteria ad Almadies.

Sempre più numerose le idee imprenditoriali da parte di donne senegalesi, rientrate a casa dopo esperienze di formazione all’estero e oggi desiderose di valorizzare le proprie competenze.

Di fronte a questo ricco potenziale e consapevoli delle dinamiche transnazionali che interessano i senegalesi all’estero forse oggi più che mai sarebbe il caso di rispondere alle difficoltà di accesso alle informazioni, a quelle relative all’accesso ai fondi e alla mancanza di supporto psicologico per chi ha scelto di tornare in un Paese che comunque registra tempi lenti nella burocrazia e alti tassi di corruzione. Chiudere gli occhi, da un lato e dall’altro, tanto in Italia quanto in Senegal, rispetto a questo scambio che supera confini delineati dalla geografia del nostro mondo, ha poco senso. Un cittadino che vive e conosce due realtà, che in entrambe crea legami e costruisce rapporti, non può non essere valorizzato. Per se stesso e per gli altri.

testo e foto di Valentina Geraci

Una Chernobyl in Amazzonia

Lago Agrio, Ecuador – Perforatrici e torri di combustione, pozze melmose, pompe, ciminiere e pozzi di petrolio nascosti dietro un muro di filo spinato… e poi la terra: una terra scura e limacciosa. Una terra avvelenata e tossica. Se ci metti dentro la mano la tiri fuori nera, piena di petrolio. Lo chiamano “Toxic Tour”. «È come fare turismo – dice Donald Moncayo – ma su luoghi contaminati e distrutti da decenni di sfruttamento da parte di una delle più grandi imprese petrolifere del mondo. La Texaco/Chevron».

Siamo a Lago Agrio, “Lago acido” in italiano, nella provincia di Sucumbios al nord est dell’Ecuador e al confine con la Colombia. Siamo in Amazzonia. Uno dei territori più ricchi e, per questo, più sfruttati al mondo. Qui, sotto questa terra, sacra per tante nazionalità indigene che da millenni ci vivono, c’è tantissimo petrolio. Un mare di petrolio. «La Texaco, colosso petrolifero statunitense, entra a Lago Agrio nel 1964 con le prime esplorazioni e nel 1967 inaugura, con un festa insieme alle autorità e le istituzioni locali, il primo pozzo. Nel tempo sono diventati 856. Ci dicevano che saremmo diventati tutti ricchi, ma non è andata così». Donald Moncayo, agricoltore e coordinatore dell’Unione delle vittime della Texaco, la Udapt (Unión de los afectados por la petrolera Texaco, associazione che riunisce circa 40mila persone e 133 comunità indigene ndr), conosce ogni angolo di questa terra e ogni dato relativo ai danni che decenni di estrazione petrolifera hanno causato sull’ambiente e sulla salute delle persone: «Sono nato nel 1973, a cento metri dal pozzo numero 2. Ho camminato su sentieri pieni di petrolio e ho fatto il bagno in fiumi inquinati, fin da giovane ho deciso di dedicare la mia vita a combattere questo mostro che è arrivato nella nostra terra prendendo profitti e lasciando morte, inquinamento, disastri economici e sociali».

I numeri che ci dà Donald, che, come tutti gli abitanti di Lago Agrio, localizzano la propria abitazione in base alla distanza dai pozzi di petrolio, sono impressionanti e le ricadute nocive dello sfruttamento scellerato e intensivo di questa zona dell’Amazzonia sono praticamente permanenti, tanto da essere definita la Chernobyl dell’America Latina: «Quando è arrivata la Texaco, qua c’era ancora pura selva, i macchinari per gli scavi e le estrazioni sono arrivati in elicottero. Poi sono state costruiti 1700 km di vie di accesso senza tenere conto dei territori ancestrali, da millenni proprietà delle nazionalità Kofan, Shuar e Kitchwa, senza tenere conto della distruzione dell’ecosistema e degli infiniti danni ambientali che ne sarebbero conseguiti». Quello che più ha inquinato, contaminato, avvelenato questa città e i suoi dintorni, è stata però la pratica estrattiva che l’impresa petrolifera ha messo in atto deliberatamente. «Insieme al petrolio – racconta ancora Donald – vengono estratti gas e acqua. Parliamo di cifre come 20 miliardi di metri cubi di gas, che è stato bruciato qui nelle ciminiere, e 60 miliardi di litri di acqua sporca che, invece di essere re-iniettata a 2 km sotto terra, è stata dispersa nel terreno, nei fiumi e in fosse a cielo aperto scavate nel suolo senza alcun isolante».

La tecnica di reimmettere l’acqua nei pozzi era già conosciuta e usata da Texaco negli Stati Uniti, ma si trattava di una pratica costosa (3 dollari a barile ndr), mentre lo sversamento nell’ambiente circostante Lago era a costo zero per l’impresa. «Siamo stati la cloaca di Texaco/ Chevron. Loro sapevano bene cosa stavano facendo. Adesso vogliamo che paghino tutti i danni, anche se sarà impossibile risarcire veramente questa popolazione». La vicenda che ha visto le vittime da contaminazione contro la Texaco – che nel 2000 è stata acquisita da Chevron ed è uscita dal Paese – è abbastanza nota, ma non se ne parla mai abbastanza perché, ad oggi, tutte queste persone non hanno avuto giustizia: i cittadini riuniti prima nell’associazione Frente de Defensa de la Amazonía (fin dal 1993) e poi nella Udapt hanno fatto una causa miliardaria a Texaco/Chevron, condannata nel 2011 dalla Corte costituzionale dell’Ecuador (con conferma nel 2012 e infine nel 2018) a pagare 18 miliardi di dollari alle vittime. La sentenza non è mai stata eseguibile perché di fatto la Chevron ha venduto, con il passare degli anni, tutte le loro proprietà e svuotato i conti correnti. Quando la sentenza è diventata definitiva Chevron lasciò sul conto corrente 350 dollari. Inoltre, grazie ai suoi 2400 avvocati e miliardi di consulenze legali, è la Chevron ad aver fatto causa alle vittime per “frode”. La causa è stata vinta con una sentenza della corte europea di arbitrato dell’Aja che ordina all’Ecuador di annullare la sentenza della Corte Costituzionale perché sarebbero «i diritti costituzionali della Chevron» ad essere stati violati. Adesso tutta la responsabilità dei danni è a carico del governo ecuadoriano che dovrebbe teoricamente occuparsi della bonifica.

«È paradossale che un’impresa sia venuta qui, si sia arricchita, abbia lasciato questo disastro e adesso siamo noi stessi, cittadini ecuadoriani, a dover pagare con le nostre tasse anche la bonifica». Una bonifica-maquillage che consiste nel ricoprire le piscine di sversamento, e che intanto continua a mietere vittime, perché le persone che lavorano in queste attività lo fanno senza alcuna protezione e sicurezza, scavando nella terra con attrezzi rudimentali, toccando il greggio e respirando miasmi. Morti su morti, su morti. Donald e gli altri dell’associazione nel 2005 si sono inventati il “Toxic tour” proprio perché le persone vengano a toccare con mano come si vive qui. Appena sotto la superfice del terreno, anche quello che dovrebbe essere bonificato, scorre ancora il petrolio, il greggio impasta la terra e inquina le falde acquifere. Tutto quello che viene prodotto qui è praticamente veleno per tutti gli esseri viventi, piante, animali, uomini.

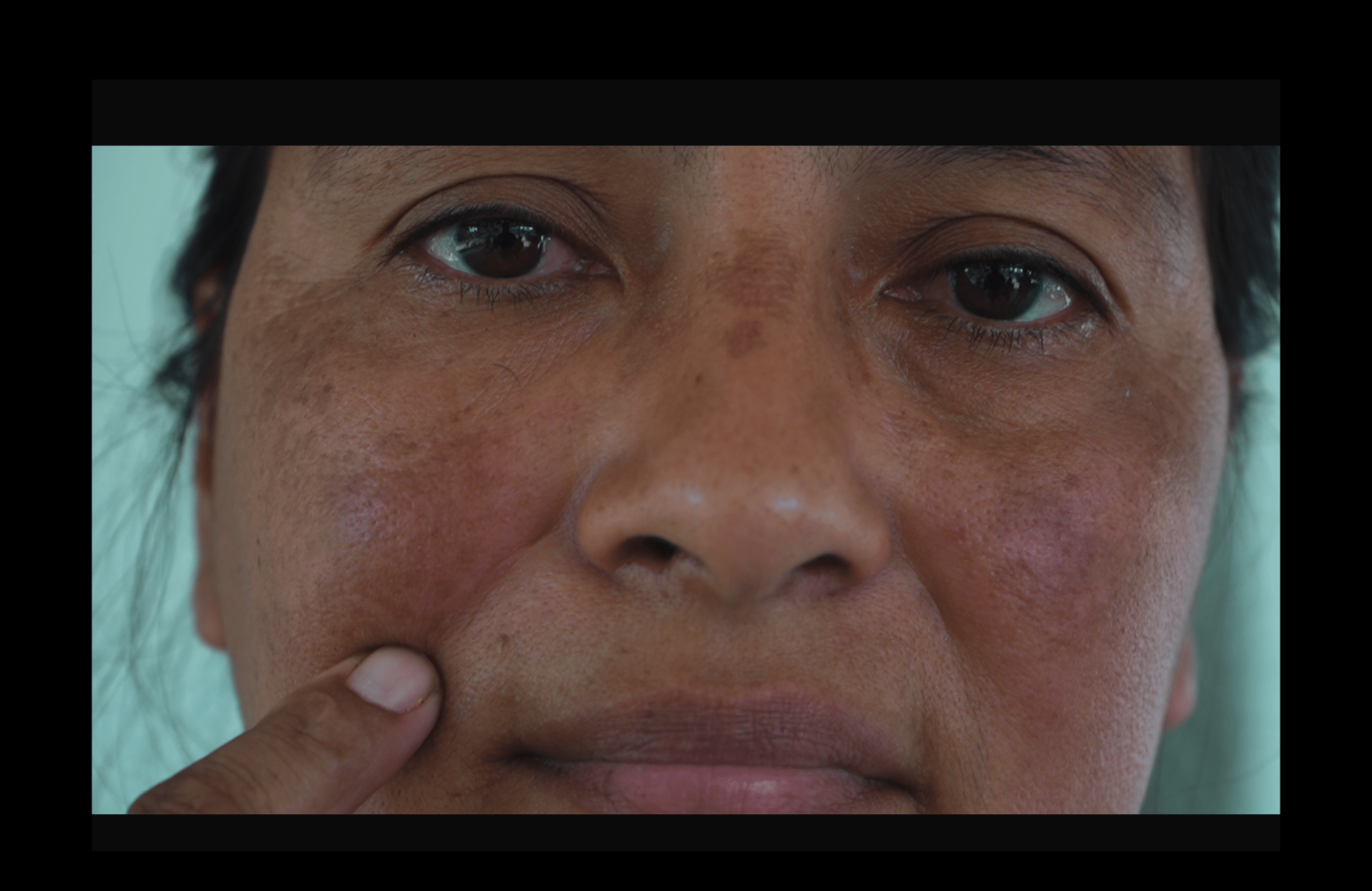

L’incidenza dei tumori alle ossa, all’utero, al seno, ai polmoni e allo stomaco che sta decimando la popolazione di Lago Agrio è impressionante: «Soltanto da aprile 2021 ad oggi abbiamo registrato 457 casi di tumori, 150 le persone morte. I tumori colpiscono per il 70% le donne e oggi la media delle persone che muoiono è dell’80%, soprattutto per mancanza di cure adeguate». A Lago Agrio infatti non c’è un ospedale oncologico, le persone malate, devono andare fino a Quito, 20 ore di auto, per farsi curare, per cercare le medicine giuste, per fare chemioterapia.

Tra loro c’è doña Malena Paredes: «Ho vissuto a lungo vicino al pozzo 1. Lì c’era la nostra finca e la nostra casa. Poi si sono ammalati sia i miei suoceri che mio cognato. Morti uno dopo l’altro qualche anno fa. Da lì è cominciato il nostro calvario». Malena ha 40 anni, da un po’ di tempo si è spostata dai dintorni del pozzo 1 a quelli del pozzo 4, perché è difficile evitarli. Ha 3 figli, uno dei quali attaccato dalla leucemia a 9 anni e per fortuna guarito. Lei stessa sta lottando da 7 anni con un tumore al pancreas. «Ho già fatto 11 operazioni e ne devo fare altre 8. Non so cosa mi aspetta, le cure sono costose. Alcune non le posso fare oppure devo aspettare mesi e mesi, mentre il tumore non aspetta. Per ora ci aiutano i parenti e andiamo avanti grazie allo stipendio di mio marito». Il marito, come molti qui, lavora proprio alla bonifica dei pozzi per l’azienda statale “Amazonia Viva”. «L’impresa ti fa ammalare e per curarti devi lavorare per loro – chiosa Donald – Sono dei paradossi crudeli».

Malena come Donald, come molti altri qui, però non hanno scelta. Non possono e non vogliono allontanarsi da questo luogo che è casa loro, anche se sanno bene che ogni goccia d’acqua è veleno in più per il loro organismo, che ogni ortaggio coltivato nella melma nera è potenzialmente mortale. L’unica cosa che possono ancora fare è continuare a lottare, come Davide contro Golia, affrontando anche minacce, attentati e omicidi. «Nel gennaio scorso un nostro giovane avvocato è stato assalito – conclude Moncayo – con un coltello e avvisato: non ti mettere in cose che non ti riguardano. Dico sempre che lottiamo con il diavolo nel suo stesso inferno. Lottiamo contro un sistema che nessuno vuole davvero smantellare. Lo stato dell’Ecuador ne è complice».

La stessa cosa, lapidaria, dolorosa e chiara, ce la dice anche Alex Lucitante leader Kofàn che a pochi chilometri da qui conduce una battaglia simile: «Il nostro territorio, la Riserva ecologica Kofan Bermejo di Sucumbios, è invasa da imprese minerarie illegali, il governo lo sa ma non fa niente – racconta Alex della comunità Avè e membro della Alianza Ceiba, un’associazione indigena per i diritti umani – siamo noi, insieme alla nostra guardia indigena e all’associazione Amazon Frontlines che ci sostiene in questo percorso, a documentare violazioni, danni, nuovi insediamenti e il livello di inquinamento dei nostri fiumi e delle nostre terre». Le miniere, sia legali che illegali, utilizzano mercurio in grandissima quantità per aumentare l’estrazione di oro dai fiumi. «Il mercurio è una sostanza neurotossica – racconta Nico Mainville, biologo e Environmental Monitoring Coordinator di Amazon Frontlines – che una volta immessa nell’ambiente ci rimane per più di 50 anni. Entra nella catena alimentare e causa gravissimi danni alle popolazioni indigene che vivono principalmente di caccia e di pesca».

Da anni ingegneri e biologici dell’associazione canadese, insieme alle comunità, raccolgono prove, dati, foto e video con i droni che dimostrano sia le violazioni in atto in questo territorio sia i danni di tutte queste attività estrattive: «Oltre all’inquinamento delle miniere, queste imprese portano anche altri danni collaterali: deforestazione, colonizzazione, strade, tubi, coloni. Ad oggi sono 750mila gli ettari deforestati in questa zona». Il mercurio – ufficialmente vietato – entra illegalmente in Ecuador ma, conclude Nico Mainville «non c’è volontà politica di affrontare questo problema, non ci sono controlli, non ci sono forze armate. Il governo parla di miniere sostenibili ma non mette in campo nessuna risorsa e tutto rimane uguale. Gli unici che salvano il territorio sono i popoli indigeni». Popoli indigeni che, nel 2022, hanno centrato una vittoria destinata a fare la storia non solo per questo territorio o per l’Ecuador ma per tutti le popolazioni minacciate dall’invasione imprese estrattive di ogni genere. La Corte Costituzionale ecuadoriana ha infatti riconosciuto la violazione da parte dello Stato di un diritto fondamentale delle popolazioni indigene, quello alla cosiddetta “consulta previa”, ovvero il diritto delle popolazioni interessate da queste attività di essere informate prima che lo Stato dia i permessi per installarsi. Grazie a questa vittoria, sono state ritirate ben 52 concessioni a imprese minerarie che nel 2017 stavano entrando nella Riserva Kofan intorno al rio Aguarico con il benestare del governo ma senza aver consultato in nessun modo gli abitanti ancestrali del territorio.

Alex Lucitante e Alexandra Narvaez della vicina comunità Sinangoe, per questa lotta, hanno vinto proprio nel 2022 il prestigioso Premio Goldman destinato agli attivisti e alle attiviste ambientali: «Per noi – dice Alexandra – il Premio non è stato solo un riconoscimento per la lotta fatta ma anche uno stimolo per andare avanti. Finalmente ci sentiamo meno soli, appoggiati anche dalla comunità internazionale. Per tutti noi questo è importante». È stato un percorso lungo quello dei Kofan contro le miniere d’oro e non è certo finito, ma ha segnato un confine importante. «Con questo lungo processo, iniziato nel 2017 – dice Maria Espinosa avvocata colombiana di Amazon Frontlines – il governo ecuadoriano ha dovuto riconoscere l’autodeterminazione di questi popoli, che sono gli unici che possono decidere per la loro terra, ha riconosciuto la costituzione della Guardia indigena e infine ha ribadito il diritto, già nella Costituzione, della consulta previa che però non è più formale, oggi le imprese hanno bisogno di un’autorizzazione da parte delle popolazioni locali».

«Io e Alex – continua Alexandra – siamo stati in prima linea nella lotta ma dietro di noi c’era tutta la comunità. Per la prima volta c’erano anche tante donne. Abbiamo fatto manifestazioni con i bambini in braccio, con la pioggia e con il freddo della Capitale (durante le proteste indigene del giugno 2022 ndr). Con questa lotta abbiamo combattuto anche il maschilismo delle nostre comunità». E continua: «Questa terra non è in vendita, non è in offerta. Dobbiamo lasciare ai nostri figli e alle nostre figlie un territorio pulito e libero e culla della nostra cultura, fatta di saperi ancestrali, di piante medicinali, di dialogo con la Madre Terra». I Kofan vivono in stretta connessione con la natura. Vivono grazie ai fiumi e alla loro acqua, agli animali della selva e alle piante sacre. Ma molti di loro ormai devono anche trovare un altro modo di sopravvivere perché la natura inquinata e distrutta non può più garantire loro la vita: «Queste imprese cambiano anche la nostra mentalità e il nostro modo di vivere, siamo costretti a uscire dalla comunità e fare altri lavori. Inoltre molte comunità sono letteralmente divise dall’arrivo di queste imprese. Si creano fazioni interne e fratricide di persone a favore dell’istallazione delle imprese, che promettono soldi e benessere, e di chi è contro. Ci vogliono dividere e indebolire».

Talmente vero che il 26 febbraio mentre ci troviamo a Lago Agrio, Eduardo Mendùa, responsabile delle relazioni internazionali della Conaie (Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador) e leader della comunità Kofan di Dureno a pochi chilometri da qui, è stato ucciso da dei sicari incappucciati. Freddato da colpi di arma da fuoco mentre lavorava con la moglie al suo appezzamento di terreno. In molti dicono che si tratti di faida interna. In ogni caso i “mandanti” rimangono sempre le imprese: «Eduardo sarebbe sempre vivo se Petroecuador (l’azienda petrolifera pubblica ndr) non stesse tentando di entrare a Dureno – conclude l’avvocata -. La violenza è una condizione dell’estrattivismo, non è una conseguenza». Convivere con questa certezza e la paura di essere uccisi, è la normalità per tutte le persone che si ribellano alle logiche di mercato che vogliono sfruttare questo territorio. Ma non è motivo per smettere di lottare: «Non difendiamo la terra perché ce lo impone la legge – dice Alex -, ma perché è la nostra vita. Non abbiamo paura. Sono i potenti ad averne. Non vogliono che alziamo la voce, che ci uniamo. Ma se ci minacciano vuol dire che siamo sulla strada giusta». Una strada ancora lunga e che ci chiama direttamente in causa anche dall’altra parte del mondo, spesso inconsapevoli, o ciechi, di cosa sta dietro i nostri consumi eccessivi di carne, di benzina, di beni di lusso. «Fate sapere cosa c’è dietro un gioiello d’oro. Ci siamo noi – conclude Alex Lucitante – Ci sono i nostri morti, c’è la Madre Terra che sta scomparendo e questo è un danno per tutto il pianeta».

L’autrice: Pamela Cioni è responsabile comunicazione Cospe, l’ong che in Ecuador e in Colombia ha attivato la campagna di sensibilizzazione Amazzonia tra i cui obiettivi c’è quello di denunciare e raccontare le storie di saccheggio, invasione e inquinamento di queste zone e la resistenza dei popoli indigeni. Tra le iniziative, il manifesto degli Stili di vita con un decalogo su come ridurre i danni all’Amazzonia, al pianeta, ai popoli indigeni e a noi tutti e tutte.

Le foto nel testo sono di Marco Cataldi. In apertura: Piedra del peñol, Antioquia Colombia (Adobe stock)

Contro la legge 194 obiezione e pregiudizio, una vergogna italiana

Il 22 maggio 1978 venne approvata la legge 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. Questa legge ha segnato il passaggio storico per cui l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) da che veniva considerata a tutti gli effetti un reato dal Codice penale italiano finalmente trovava una sua legittimazione.

L’ art. 546 del Codice penale citava infatti nella rubrica “Aborto di donna consenziente”: «Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni… La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto». Oltre all’articolo appena citato, nel Codice penale vi erano altre disposizioni in riferimento a specifiche fattispecie come l’aborto di donna «non consenziente», «l’auto procurato aborto» e la «istigazione all’aborto», che prevedevano ognuna pene specifiche. Tutto questo per dire che, solamente fino a 45 anni fa, quello che oggi può sembrarci un diritto fondamentale per la nostra libertà di autodeterminazione, era sottoposto a pene più o meno variegate. Si viveva infatti in un contesto storico e culturale in cui l’aborto veniva considerato del tutto “immorale” e in cui la donna viveva sotto l’ombra del padre prima, e del marito poi, e per cui la sua unica e più fondamentale realizzazione veniva vista proprio nella maternità. Abortire era vergogna, era disonore, era peccato.

Gli aborti però sono sempre esistiti, la differenza è che la necessità e la mancanza di mezzi e di diritti in merito portava le donne a ricorrere all’aborto clandestino; a chiedere aiuto alla mammana o all’infermiera conoscente, ai parenti stretti o mettendo in atto da sole quelle “tecniche” che le donne avevano visto usare (o sentito dire) per interrompere la gravidanza. È importante sottolineare che non c’era la voglia di infrangere la legge ma di portare avanti una propria personalissima esigenza a costo della propria stessa vita. Saranno proprio le numerose morti e gli aborti clandestini sempre più in aumento che porteranno negli anni all’esigenza di affrontare questa problematica. Sarà con la storica sentenza della Corte costituzionale del 18 febbraio 1975 che si dichiarerà «l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del Codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre».

La sentenza è un passaggio centrale che segnerà le fondamenta della legge 194; infatti per la prima volta la salute della donna viene posta prima di quella del concepito. Per quanto quest’ultimo aspetto possa sembrare ovvio e naturale, esistono disegni di legge volti proprio a modificare l’art.1 del Codice civile, con la volontà di dare la capacità giuridica al concepito all’atto del concepimento e non esclusivamente dopo l’avvenuta nascita, ponendo quindi la salute della donna e del prodotto del concepimento sullo stesso piano. Questo ci deve far riflettere su come questa legge sia continuamente sotto “attacco” e messa in discussione, anche alla luce degli avvenimenti che hanno riguardato lo Stato americano lo scorso 24 giugno, portando il diritto all’aborto a non essere più protetto dalla Costituzione degli Stati Uniti e quindi a non essere più un diritto federale.

Nonostante la legge 194 abbia segnato un passaggio storico fondamentale in termini di diritti alla procreazione e maternità cosciente, ancora oggi a distanza di 45 anni dalla sua emanazione sono diverse le problematiche che rimangono aperte e che portano questa legge sotto i riflettori. Perché è vero sì, che viviamo in un periodo storico in cui se si decide di abortire in teoria sono forniti gli strumenti e i mezzi per poterlo fare, ma qual è la realtà con cui ci si scontra se bisogna ricorrere ad una Ivg? In primis bisogna fare i conti con il contesto culturale, sociale e religioso in cui si vive. Infatti, nonostante questa legge sia stata emanata dopo decenni di battaglie sociali e culturali, ancora oggi quando una donna decide di abortire deve rapportarsi con diversi ostacoli. Nella maggior parte delle società abortire è tutt’oggi considerato “vergognoso” e “immorale”. Per comprendere questo non si può far finta di non vivere in periodo storico in cui le influenze religiose celano dietro l’aborto ancora il messaggio di omicidio, ribadito e sottolineato dalle molteplici campagne pro-vita portate avanti in numerose città italiane. Tutto questo porta le donne a vivere il ricorso ad Ivg con senso di colpa e di peccato.

Capita frequentemente infatti, quando si raccoglie l’anamnesi di una paziente, che alla domanda “Ha mai avuto gravidanze o aborti?”, se deve dichiarare di aver fatto ricorso alla Ivg, lo dica a bassa voce o comunque con tono di vergogna.

Una volta incontrato il problema etico e morale che c’è sotto, una donna che vuole abortire deve poi capire come muoversi per far partire tutta la pratica. Questo racconto è significativo: «E ora che faccio? A chi mi rivolgo? E se il mio ginecologo è obiettore di coscienza?. Cerco disperatamente tra le mie amiche qualcuna che ha avuto esperienza in merito. Non mi viene in mente nessuno. Vado su internet, allora. Mi viene suggerito di cercare un consultorio ma di andare solo dopo aver eseguito gli esami del sangue che attestino lo stato di gravidanza o un test sulle urine eseguito in laboratorio. Quindi che devo fare? Devo organizzarmi per fare questi esami. Sono nell’ansia e nel panico più totale perché è qualcosa più grande di me e di cui non ho proprio esperienza. Faccio queste dannate analisi e vado in consultorio. Mi fissano un appuntamento per domani. L’indomani faccio il colloquio con il ginecologo e a seguire con la psicologa del consultorio. Vengo invitata a soprassedere per 7 giorni alla mia decisione. I sette giorni più lunghi della mia vita. Io so fortemente che voglio abortire. Finalmente arriva il settimo giorno, io sono sempre più decisa e finalmente mi reco nell’ ambulatorio indicatomi dal consultorio per iniziare la procedura. Mi viene sconsigliato l’aborto chirurgico vista la mia giovane età, pertanto mi viene proposto l’aborto farmacologico. Mi affido e prendo a distanza di 3 giorni queste due pasticche che mi aiuteranno ad abortire. Finalmente è finito tutto. Ho qualche perdita e sono spaventata ma mi hanno detto che è tutto normale. Io sono ancora sotto shock, non ho ancora capito molto. Mi è stato programmato un controllo fra due settimane per vedere che sia tutto ok. Torno a casa con un senso di gioia misto ad angoscia. Mi sento sola. Dovrò elaborarmi questa cosa da sola a meno che non decida di farmi aiutare da qualcuno. Il consultorio non mi ha fissato nessun appuntamento con la psicologa dopo la procedura, forse ne avrei avuto bisogno. Forse mi sarebbe servito parlarne e confrontarmi con qualcuno. Elaborarmi quanto successo. Ora cercherò di organizzarmi o fare finta che non è mai successo nulla. Certo me lo porterò dietro per sempre».

Questa è la storia di una ragazza simile a quella di mille coetanee che devono affrontare questa esperienza in una società in cui ricorrere ad Ivg non è così semplice ed immediato. C’è tanta disinformazione, i servizi non sono organizzati sempre in modo fruibile e facilmente accessibile e inoltre il “follow up” non viene molto considerato.

E quando in questa situazione ci si trova una donna straniera?

Sappiamo quanto ormai il fenomeno migratorio sia presente nel nostro Paese e quante donne straniere vivono in Italia; come riportato sul sito dell’Istituto superiore di sanità sono state stimate circa 1.344.000 donne straniere regolari nel nostro Paese alla fine del 2004. Inoltre, il numero di donne straniere che negli anni ha fatto ricorso ad Ivg è andato sempre più aumentando, passando da un 7,4% del totale delle Ivg nel 1996 al 26% nel 2003 per arrivare a 28,5% nel 2020 (valore in diminuzione rispetto al 2019). Per di più i tassi di abortività indicano un ricorso all’aborto molto maggiore tra le donne straniere rispetto alle italiane (rispettivamente 35,5 e 8,1 per 1000 donne in età feconda nel 2002 e pari a 12,0 per 1.000 donne nel 2020).

Quest’ultimo dato merita sicuramente un approfondimento e una riflessione.

Perché sono proprio le donne straniere a fare più ricorso ad Ivg?

Proprio lo stesso Iss ha condotto negli anni diversi studi per cercare di indagare questa tematica con cui dobbiamo necessariamente fare i conti. Dai dati emerge quanto tra le donne straniere ci sia molta disinformazione sia per quanto riguarda la propria sfera riproduttiva (periodo fertile etc) sia sui metodi contraccettivi in generale; molte donne che invece usano i contraccettivi, ne fanno un basso uso o un uso errato. Inoltre, anche la numerosità dei figli e le condizioni economiche precarie sono risultati moventi centrali nel decidere di ricorrere ad Ivg. Un altro aspetto che sicuramente bisogna considerare è che le donne straniere hanno più difficoltà ad accedere ai servizi territoriali di prevenzione, educazione e tutela della salute. Inoltre, non sempre nei servizi territoriali o ospedalieri è prevista la presenza del mediatore culturale, figura sicuramente di raccordo per permettere un accesso più semplice alle cure. Tra la popolazione straniera ancora oggi è più facile trovare casi di aborti clandestini. Infatti, non è infrequente nei pronto soccorso assistere a donne che si procurano l’aborto assumendo farmaci per via orale e vaginale; generalmente sono di nazionalità africana. Creare dei servizi di supporto, di prevenzione, di informazione, di tutela alla contraccezione, alla procreazione cosciente e alla maternità responsabile e un accesso facilitato alle cure, sicuramente rappresenta un passo fondamentale per limitare tutte queste problematiche.

Quando si parla di legge 194 e di accesso alle cure non si può non affrontare il tema dell’obiezione di coscienza. Il tasso di obiettori di coscienza presentato dalle Regioni nel 2020 ha visto coinvolto il 64,6% dei ginecologi, il 44,6% degli anestesisti e il 36,2% del personale non medico. Considerando che queste categorie di professionisti sanitari ruotano attorno alla pratica dell’Ivg, è ben chiaro come l’accesso alle cure non sia ancora così semplice e immediato. Esistono Regioni in cui la percentuale di medici obiettori tocca numeri molto elevati, costringendo alcune donne anche a dover spostarsi da una città all’altra della stessa regione o proprio in un’altra regione per far ricorso ad Ivg. Nel Molise, ad esempio, ci sono due strutture ospedaliere in cui una ha tutti i medici ginecologi obiettori, mentre nell’altra sono obiettori otto medici su dieci. Situazioni analoghe si trovano in Puglia e nelle Marche. Tutto questo per dire che accedere ad un percorso per Ivg, se in alcune realtà può sembrare agevole e immediato, in altre diventa davvero una corsa ad ostacoli, con tutta la componente ovviamente emotiva che porta con sé la situazione stessa.

Parlando di accesso alle cure ed Ivg è importante sottolineare inoltre il ruolo fondamentale che rivestono i professionisti sanitari. All’interno delle strutture ospedaliere o degli ambulatori dedicati, sono proprio i professionisti sanitari, e nello specifico il personale infermieristico ed ostetrico oltre ovviamente al personale medico, che si rapportano con la donna. Ci si trova di fronte a professionisti che devono avere le competenze per poter accompagnare la donna in questo percorso. Bisognerebbe essere non giudicanti in alcun modo o inappropriati, ma rispettare la donna nella sua scelta, portando rispetto, delicatezza e calore. Molte donne riferiscono di essersi sentite abbandonate o sole durante un percorso di Ivg. Se a volte si può avere a che fare con considerazioni soggettive, in realtà bisognerebbe fare una ricerca un po’ più profonda e scavare più a fondo… interrogarsi un po’.

Come si è cercato di raccontare finora ricorrere ad una Ivg porta dietro con sé tante “cose”. Sicuramente per prima la componente emotiva e psicologica in generale della paziente. Rapportarsi alle donne nel “giusto modo” sicuramente richiede competenze che non sempre i professionisti sanitari, se non strettamente del campo, hanno a disposizione. Sarebbe auspicabile che durante la formazione universitaria di base o post base, particolare attenzione venisse posta sul formare professionisti in grado di supportare la donna, servendosi di strumenti e capacità specificatamente apprese, per casi specifici come quello dell’Ivg. Infatti, a volte le donne vengono per così dire “lasciate sole” anche tutte quelle volte che i professionisti sanitari non si sentono in grado di sostenerle o forse non trovano il giusto modo per farlo. Implementare quindi e investire nella formazione del personale diventa quindi centrale.