L’impatto dell’attività umana sul pianeta è talmente preponderante da segnare la fine di un’epoca geologica: l’Olocene, cominciato circa 10.000 anni fa al termine delle ultime glaciazioni, ha ormai lasciato il posto all’Antropocene. In questa nuova epoca l’essere umano è diventato una forza geologica, capace di plasmare la superficie terrestre e di alterare i processi atmosferici e biosferici. Nell’Antropocene, quella tra gli esseri umani e gli ambienti si scopre come un’interdipendenza ineludibile: la degradazione ambientale prodotta dallo sviluppo illimitato è minaccia esistenziale per l’umanità stessa.

Sembriamo aver scoperto solo ora, nel caos climatico globale, che gli esseri umani non sono al di sopra o al di fuori, ma in mezzo alla fitta rete di interdipendenze ecologiche, insieme ad altri esseri viventi, a batteri, virus, minerali, elementi atmosferici…

Eppure, queste interdipendenze non sono nuove. Molte società le riconoscono da tempo e le collocano perfino all’origine della propria esistenza. È il caso delle società indigene di molte isole dell’Oceano Pacifico, in cui le genealogie ignorano la separazione tra esseri umani e non umani. Per esempio, nelle isole Belep, che fanno parte della Collettività francese d’Oltremare della Nuova Caledonia, i Kanak hanno sviluppato un rapporto con la terra e con l’oceano basato sull’intimità e sulla cura.

Ciascun clan è situato in un determinato territorio, ne trae sussistenza e se ne prende cura grazie al proprio daan. I daan sono storie genealogiche e percorsi geografici che collegano i luoghi abitati dagli antenati di un clan, assegnando su un certo territorio diritti e privilegi ma anche doveri di reciprocità e responsabilità. Essi pongono all’origine un antenato non umano, spesso un animale, dando così vita a una società sin dal principio multispecifica. Le storie dei clan rivelano una cosmologia in cui i corpi di umani e non-umani sono legati tra loro, condividono le stesse sostanze e compongono un unico quadro di scambi, di parentela, di affinità, di desideri e di volontà. Antenati, rocce, piante, animali terrestri e marini, umani viventi e defunti costituiscono uno stesso mondo. È un mondo in cui gli esseri umani non occupano un posto migliore, non si trovano in una posizione di superiorità o dominio, ma, come tutti gli altri elementi, appartengono alla terra. Sono gli esseri umani ad appartenere alla terra, non il contrario. In queste isole la consapevolezza dell’interdipendenza di umani e non umani non è il frutto di un ripensamento critico; essa è all’origine stessa della possibilità di abitare, è all’origine stessa della società.

C’è qualcosa che risuona tra le piccole isole nel Pacifico e le terre alte nelle nostre Alpi. Si tratta di una comune consapevolezza storica di essere invischiati in collettivi più-che-umani e di una simile responsabilità nel prendersi cura del territorio. Quelle che abitano le piccole isole e le montagne, caratterizzate da condizioni estreme e risorse limitate, sono società che “semplicemente” non possono ignorare il proprio ambiente. Nel Comelico (in provincia di Belluno) persistono, dal Medioevo almeno, le Regole. Si tratta di organizzazioni familiari basate sulla condivisione collettiva della proprietà fondiaria di boschi e pascoli. La loro esistenza e persistenza è un indizio di relazioni che non parlano il linguaggio del dominio su risorse considerate senza vita, ma privilegiano ancora una volta l’idioma della cura e della reciprocità.

Pur con modalità molto diverse, in entrambi i casi l’inclusione sociale e un’etica della cura si estendono oltre il mondo umano, dando forma a società non solo o non troppo umane, ma più-che-umane, in cui la preoccupazione per la sopravvivenza degli esseri umani è strettamente legata alla preoccupazione ecologica, alla cura per la terra e per i suoi abitanti. Nonostante i profondi cambiamenti storici, queste società continuano a riconoscere il paesaggio come soggetto attivo nel tessere la trama sottile delle relazioni con gli umani. La persistenza di forme di gestione consuetudinaria e collettiva della terra e del mare, così come i diritti d’uso e di accesso, che si esprimono attraverso pratiche collettive di cura e responsabilità ecologica, aiutano gli abitanti di terre alte e piccole isole a gestire i limiti ecologici delle loro società.

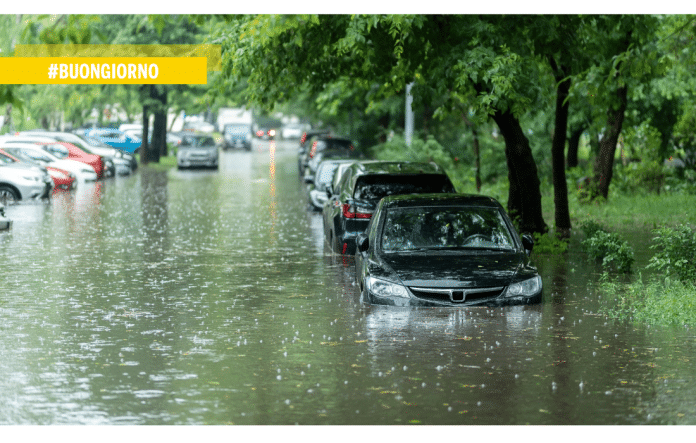

Le isole e le montagne hanno avuto un ruolo importante nell’ascesa e nello sviluppo della nostra moderna visione ecologica del mondo, fornendo modelli e teorie. Dai tempi di Alexander von Humboldt e Charles Darwin innumerevoli naturalisti si sono avventurati attraverso gli oceani e hanno scalato montagne alla ricerca di geografie perfette per una visione sinottica delle interconnessioni tra le forze biologiche, geologiche e umane. Isole e montagne sono oggi scrutate come vere e proprie “sentinelle” del clima globale e del cambiamento ambientale. Sono osservatori privilegiati del cambiamento in atto e icone dell’Antropocene, a causa della drammatica erosione costiera, degli eventi meteorologici estremi e dello scioglimento dei ghiacciai. Ma sono anche laboratori per soluzioni collettive, dove strade nuove e già conosciute emergono per riconfigurare la relazione tra l’uomo e il suo ambiente.

Sia nelle terre alte delle Alpi che nelle isole del Pacifico gli esseri umani hanno già sperimentato in passato i limiti ecologici e la vulnerabilità delle loro società e dei loro ambienti. La varietà biologica e culturale dei paesaggi alpini è il risultato di pratiche agrarie sostenibili che si sono susseguite nel corso di molti secoli. I Kanak della Nuova Caledonia, come altri abitanti delle isole del Pacifico, hanno già affrontato crisi ecologiche di entità “globale” in passato: bastarono, infatti, pochi secoli di colonizzazione umana a compromettere l’equilibrio ecologico delle isole rischiando di renderle non più adatte a una presenza stabile. Gli antenati degli attuali Kanak si spinsero a ripensare l’organizzazione della propria società, anche sul piano politico e simbolico, in modo che fosse più rispettosa dell’ambiente insulare. Essi hanno dimostrato che è possibile sviluppare organizzazioni permanenti e al tempo stesso ecologicamente rispettose, basate sulla priorità dell’interesse collettivo su quello individuale e sull’estensione della solidarietà anche ai non umani.

Le società isolane e montane sono già capaci di riconoscere i collettivi più-che-umani e di fornire esempi positivi di condivisione e comunanza. L’invito che proviene da esse è quello di immaginare un «futuro comune» basato sulla solidarietà tra umani e non umani, riconoscendo pienamente questi ultimi come soggetti viventi.

Come sottolineato dall’antropologa Anna Tsing, il concetto di socialità non distingue tra umano e non-umano. Immaginare un nuovo patto sociale, che includa insiemi vibranti di esseri umani, entità non umane, agenti tecnologici e processi terreni, è possibile, perché patti eco-sociali di questo genere sono già in corso.

LA GIORNATA DI STUDI – FESTIVAL “DIALOGHI DI PISTOIA”

Lara Giordana, docente di antropologia all’università di Torino, sarà relatrice al convegno I diritti della natura, organizzato da GEA Green Economy and Agriculture – Centro per la Ricerca della Fondazione Caript, con l’incontro dal titolo “Dalle isole alle montagne: società più che umane”. La giornata di studi si svolgerà venerdì 19 maggio, dalle 9.30 alle 18 al Parco Gea di Pistoia (Via Ciliegiole 99), ed è realizzata in collaborazione con il festival di antropologia del contemporaneo Dialoghi di Pistoia, dedicato quest’anno al tema Umani e non umani. Noi siamo natura, in programma dal 26 al 28 maggio.

Oltre a Lara Giordana parteciperanno: la filosofa morale Laura Boella, lo storico della filosofia contemporanea Marcello Di Paola, l’antropologo Francesco Zanotelli, e le docenti di diritto comparato Anna Mastromarino e Barbara Pozzo. Segue una tavola rotonda aperta al pubblico coordinata dall’antropologo Adriano Favole, alla quale interverranno: Flavia Cuturi, docente di antropologia culturale all’Università di Napoli L’Orientale, Gabriele Paolinelli, docente di architettura del paesaggio all’Università di Firenze, Giovanni Talli Barbieri, docente di diritto costituzionale e prorettore all’Università di Firenze, Cecilia Turco, presidente dell’Ordine degli avvocati di Pistoia. A conclusione, nel Parco, Aura Ghezzi sarà protagonista della performance Senza vivere senza. Il racconto della Mortella.

Informazioni e iscrizioni su: www.gea.green