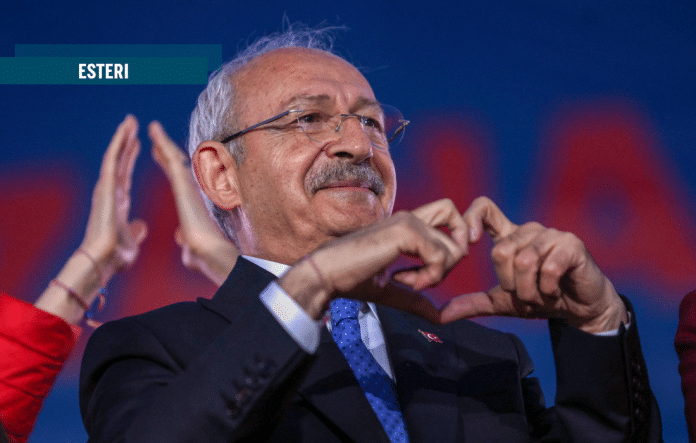

Chi è Kemal Kılıçdaroğlu, lo sfidante dell’autocrate Erdoğan alla presidenza della Turchia, che va la ballottaggio il 28 maggio? Dal 2010 è il leader del Partito popolare Repubblicano (il partito di Atatürk) e candidato presidente sostenuto dallo Yesil Sol Parti, il partito rosso verde a forte presenza curda.

Oggi Kılıçdaroğlu avrebbe potuto essere già al lavoro per una svolta democratica da capo dello Stato e del governo. O comunque avrebbe potuto essere in vantaggio sul suo sfidante. Dico avrebbe potuto, perché il voto del 14 maggio scorso per le presidenziali ha visto di nuovo l‘affermazione della dittatura sostanziale creata da Erdoğan in questi anni. Un sistema di utilizzo del potere, del controllo del territorio e del voto che, di fatto, smentisce la retorica da “Paese normale” usata per l’accreditamento internazionale. Non si possono analizzare le elezioni turche senza inserire tra i parametri di valutazione i brogli eclatanti, le violenze, le intimidazioni avvenute prima e durante il voto (polizia ed esercito, indiscriminatamente, hanno sparato e lanciato lacrimogeni per le vie di Cizre nelle ore di scrutinio). Il contrario di ciò che Erdoğan cerca di narrare a livello internazionale. In alcuni collegi, video alla mano, le schede che davano in vantaggio la Coalizione sostenuta dal presidente Erdoğan sono state conteggiate più volte. In conferenza stampa, le opposizioni hanno dimostrato la differenza tra il risultato dei verbali dello scrutinio ai seggi e quello ufficiale. Nella sezione 1240 di Bismil, più di 200 voti per lo Yesil Sol Parti sono stati registrati in favore dell’MHP, partito alleato di Erdoğan. La prova elettorale non è stata né libera né trasparente. A dirlo è sia la missione dell’Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), che ha segnalato possibili irregolarità almeno nel 10% dei seggi; sia per la missione indipendente a cui ho partecipato insieme a centinaia di osservatori da tutta Europa.

Ho fatto parte, insieme al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi e all’attivista e collaboratore del gruppo alla Camera Luca Faenzi, della delegazione europea di osservatori indipendenti. L’invito è arrivato dal HDP, partito che tiene insieme le anime del movimento curdo con la sinistra socialista, ambientalista e femminista turca. Sul posto abbiamo potuto registrare il clima vissuto in Turchia dalle forze di opposizione, con in testa il partito rosso verde che raccoglie il protagonismo politico della comunità curda e l’eredità di Selahattin Demirtaş, leader dell’HDP e storico militante della sinistra e per i diritti umani, ora nelle carceri turche. Abbiamo potuto verificare sul campo il clima di controllo poliziesco diffuso e di intimidazione.

I ragazzi che abbiamo incontrato la sera del nostro arrivo erano entusiasti. Ci hanno raccontato di una campagna elettorale porta a porta, di una mobilitazione mai vista prima. Di un Erdoğan indebolito dalla gestione catastrofica dell’emergenza terremoto e dall’inflazione. Parole di speranza, ma anche di paura. Incrociano i nostri passi vicino all’albergo dove siamo ospitati e mostrano con orgoglio il simbolo del partito rosso verde. Ricambiamo il loro entusiasmo dicendo che siamo dentro la stessa speranza. E da lì, è un fiume in piena. Memet, uno dei ragazzi, ci dice: «Erdoğan è un dittatore, stavolta ce la facciamo!». Mostra i video delle mobilitazioni di piazza dei giorni precedenti. Donne e uomini di tutte le età, bambini che sventolano le bandiere del partito rosso verde e quelle con i colori del Kurdistan rosso giallo verde. Video con musiche, fuochi d’artificio e slogan. Memet vuole farsi una foto con noi. È un giovane militante ed è fiero di quanto fatto durante la campagna elettorale. Poi però ci ripensa. Ondeggiando tra la baldanza giovanile e il dubbio, la sua espressione cambia. Ci dice che è meglio non farlo. “Se la trovano a voi se la prendono con me. O con i miei genitori”. Ci chiede di non pubblicare nulla.

Sarà così nei giorni successivi. Sarà così anche nei pressi di alcuni seggi. Accanto alla normalità formale del voto, cresce la paura di molti che chiedono di non essere nominati o fotografati «per il timore di ritorsioni». Proprio in queste ore arriva la dichiarazione della deputata curda Ceylan Akça eletta in Parlamento: «le elezioni non sono state né giuste, né libere. Le persone hanno avuto paura a svolgere il ruolo di scrutatore, per la preoccupazione di perdere lavoro e opportunità». Dice che Kılıçdaroğlu avrà la possibilità di vincere se ci sarà la mobilitazione della società democratica turca. Ma anche di quella internazionale, Europa in testa. Sostiene che non ci sono solo i brogli, che la campagna elettorale si trucca anche con le intimidazioni prima del voto.

Da queste elezioni emerge il tentativo di Erdoğan di accreditarsi ancora di più come figura di riferimento tra due mondi, quello occidentale e quello asiatico-orientale. La sua ambizione vola verso un ruolo che vada oltre il tradizionale nazionalismo kemalista, per accedere a quello di superpotenza non solo locale (basti vedere il ruolo giocato nel conflitto Russia-Occidente o quello sul versante libico e nel Mediterraneo). Per arrivare a questo risultato deve annientare l’opposizione curda e democratica, deve farlo cercando, allo stesso tempo, di accreditarsi con un volto presentabile sul piano internazionale. Da qui il doppio livello: dittatura sostanziale, democrazia di facciata. Questo è quello che è successo prima e durante il voto. In questi giorni è uscita allo scoperto la doppiezza politica di chi, da una parte, prova ad annientare a colpi di carcere e di guerra permanente il popolo curdo e le opposizioni interne; ma dall’altra si presenta agli occhi internazionali come figura «disposta ad accettare l’esito del voto». In vista del ballottaggio bisognerà potenziare tutte le iniziative di verifica e pressione internazionale e chiamare gli organismi internazionali a presidiare con maggiore determinazione l’appuntamento del 28 maggio. Come ci dicono i nostri amici curdi e i rappresentanti dello Yasil Sol Parti: «combattere fino alla fine!». Perché è chiaro che nonostante i brogli e le violenze, il Sultano ha subìto una battuta d’arresto, senza riuscire a dare la spallata che si aspettava. Il 28 maggio si giocherà una partita che va oltre la Turchia, che riguarda il ruolo che un Paese cruciale per gli equilibri dell’area avrà sul versante europeo e sul Mediterraneo. Si gioca una partita che interessa i diritti civili e umani e il rapporto con la maggiore fonte di propulsione democratica dell’area: le forze politiche espressione del popolo curdo.

Aggiornamento: Il nazionalista Ogan sosterrà l’autocrate Erdogan