Il vento di cambiamento in Tunisia si trascina la sabbia del deserto. L’unica democrazia del mondo arabo è minacciata in questi giorni dalle dichiarazioni del presidente della repubblica Kais Saied, il quale ha affermato che «Il problema in Tunisia oggi è un problema costituzionale, dovuto alla Costituzione del 2014 che si è rivelata non più valida e non può continuare ad essere attuata perché priva di legittimità». Il presidente, che il 25 luglio scorso ha congelato il Parlamento e licenziato il primo ministro, il 22 settembre ha pubblicato un’ordinanza presidenziale (n. 117) che gli conferisce quasi la totalità dei poteri.

In un discorso alla nazione la sera del 13 dicembre ha comunicato il termine delle misure eccezionali: il lavoro del Parlamento sarà sospeso fino a prossime elezioni, previste per il 17 dicembre 2022, che si svolgeranno sulla base di una nuova legge elettorale. Dall’1 gennaio al 20 marzo, invece, si terranno le consultazioni per la stesura di una nuova costituzione, verrà aperta una piattaforma elettronica attraverso la quale i cittadini potranno inviare i loro suggerimenti e, il 25 luglio, si terrà un referendum per confermare le proposte. Un piano ben strutturato quello di Saied, che mostra una cura particolare per la scelta delle date, tanto da voler spostare una delle ricorrenze più importanti per il popolo tunisino, l’anniversario della rivoluzione, dal 14 gennaio al 17 dicembre.

Il segretario generale del partito di Corrente Democratica Ghazi Chaouachi, giudica questa decisione una «falsificazione della storia», in quanto il 17 dicembre corrisponde a quando Mohamed Bouazizi si immolò dandosi fuoco nel 2010, l’inizio della rivolta; il 14 gennaio 2011, invece, rappresenta per tutti i tunisini la caduta del regime dittatoriale di Ben Ali, la Rivoluzione dei Gelsomini. Chaouachi teme inoltre che le dichiarazioni di Saied rappresentino una pericolosa deviazione del potere verso il consolidamento di un governo individuale.

Mentre il presidente della Repubblica riceveva al Palazzo di Cartagine, durante il Consiglio nazionale di sicurezza, il professore di diritto costituzionale Amin Mahfouz, per confrontarsi sui lavori della nuova costituzione, la sede del partito Ennahda (Rinascita), primo partito del Paese, andava a fuoco. L’incendio è divampato nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre, provocato da un ex membro del movimento che si è immolato all’interno dei locali del quartiere centrale di Montplasir. Stando alle ricostruzioni e alle testimonianze, l’uomo ha compiuto il gesto disperato perché era stato abbandonato dal movimento e voleva tornare a vivere una vita dignitosa, condizione che rappresenta tanti cittadini che non hanno visto e non vedono garantiti diritti e dignità, sentendosi dimenticati dallo Stato. Pur non essendoci una connessione diretta tra l’accaduto e le dichiarazioni di Saied, che ha mostrato la sua vicinanza alle 18 persone rimaste ferite, il caso ha voluto che l’incendio della sede di Ennahda al centro della capitale avvenisse proprio mentre il presidente “incendiava” la Costituzione a Cartagine, simbolo che qualcosa sta bruciando in Tunisia.

La Tunisia, ricordiamo, ottiene l’indipendenza dalla Francia il 20 marzo del 1956 e, l’anno successivo, il presidente progressista Habib Bourguiba proclama la repubblica, gettando le basi della Tunisia moderna. Nel 1987, l’allora primo ministro, Zine El-Abidine Ben Ali destituisce Bourguiba e prende il suo posto; il suo governo si rivela un regime autoritario e tirannico che porta alla rivoluzione nel 2010. La Tunisia sembra essere l’unico Paese in cui la primavera araba sboccia realmente e si assiste a una svolta democratica, nel 2011 si svolgono le prime elezione che generano un forte entusiasmo. Inizia il processo di stesura della Costituzione, che vede la partecipazione di tutti, dei partiti politici e della società civile. Il popolo tunisino ha scritto la Costituzione più democratica del mondo arabo, che adesso rischia di essere cambiata dal presidente eletto alla fine del 2019, Kais Saied, professore di diritto costituzionale che su quella Costituzione ha giurato.

La sua scelta di sospendere i lavori del Parlamento a luglio era stata ben accolta dalla popolazione, delusa per la mala gestione della crisi sanitaria e della campagna vaccinale da parte del governo. Nei mesi successivi però si nota una scissione all’interno del Paese, da una parte ci sono i sostenitori di Saied e dall’altra chi lo accusa di colpo di stato. Si alternano manifestazioni a favore del presidente e proteste contro l’una o l’altra misura adottata, fino alla nomina della nuova premier a settembre, Najla Bouden, prima donna a rivestire tale ruolo nel mondo arabo, la quale viene incaricata di formare un nuovo governo. Il governo, di 24 ministri tra cui otto donne, viene nominato con decreto ministeriale e non sottoposto all’ottenimento della fiducia in aula, dal momento che il Parlamento è sospeso. La premier Bouden appoggia le decisioni di Saied e assicura che stanno lavorando per far fronte alla fragile situazione sociale. Dopo un periodo di calma apparente, i cittadini sono tornati in piazza il 14 novembre, davanti al Parlamento, guidati dal movimento “Cittadini contro il colpo di stato” per chiedere il ritiro delle misure eccezionali.

La Tunisia oggi è una democrazia fragile, che si trova ad affrontare diverse problematiche economiche e sociali. Uno dei problemi più evidenti e forti è la disuguaglianza esistente tra regioni diverse del Paese, l’economia è in crisi, il caro vita pesa tantissimo perché dopo la legge finanziaria del 2019 è stato tassato tutto il possibile e gli stipendi restano molto bassi. Dopo gli attacchi terroristici al museo del Bardo e sulla spiaggia di Sousse, è crollato anche il turismo, una delle maggiori fonti di guadagno, contribuendo alla situazione economica critica della quale però approfittano molte aziende estere (si contano oggi più di 800 aziende italiane con sede in Tunisia).

L’altra grande sfida che affrontano oggi i tunisini è rappresentata dall’alto tasso di disoccupazione, motivo di scioperi e movimenti di protesta in diverse regioni del Paese. I disoccupati reagiscono alla dichiarazione del presidente della Repubblica, il quale si è espresso sull’inapplicabilità della legge 38. Tale legge, ratificata dal parlamento tunisino a luglio del 2020, prevede l’assunzione di 10mila laureati disoccupati da almeno dieci anni nel pubblico impiego, è stata approvata da Saied e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il presidente, appoggiato dai suoi sostenitori, in un secondo momento ha affermato che la legge è stata emanata «per vendere illusioni e speranze» e non per essere realmente attuata, in quanto la situazione odierna del settore pubblico impedisce l’assunzione di personale. Rachid al-Ghannouchi, storico leader di Ennahda, accusa Saied di aver preso un impegno con i cittadini, che sono scesi in piazza in questi giorni con lo slogan «Resistenza solidale per la dignità, la libertà e la giustizia sociale».

Il movimento “Cittadini contro il colpo di stato”, guidato da Jouhair Ben M’barek, ha annunciato tramite la pagina social l’inizio di manifestazioni continuate a partire da venerdì 17 dicembre fino al 14 gennaio, date simbolo della rivoluzione. Il punto d’incontro sarà davanti al Teatro Nazionale, anche questo luogo emblematico e punto di riferimento, spazio d’incontro durante la rivoluzione contro Ben Ali, obiettivo dell’attacco della prima kamikaze donna nel 2018. Il 17 dicembre sfileranno su Avenue Bourguiba anche tre partiti politici (il partito di Corrente Democratica, il partito Repubblicano e il Forum Democratico per il lavoro e le libertà), per protestare contro il colpo di stato in occasione dell’anniversario dello scoppio della rivoluzione.

Un altro anno senza Parlamento, un governo scelto dal presidente che mette in discussione la Costituzione e appelli social per scendere in piazza. Il futuro della Tunisia è delicato e incerto, sembra chiaro che la rivoluzione non sia mai finita e che, nel nome della democrazia, continuerà.

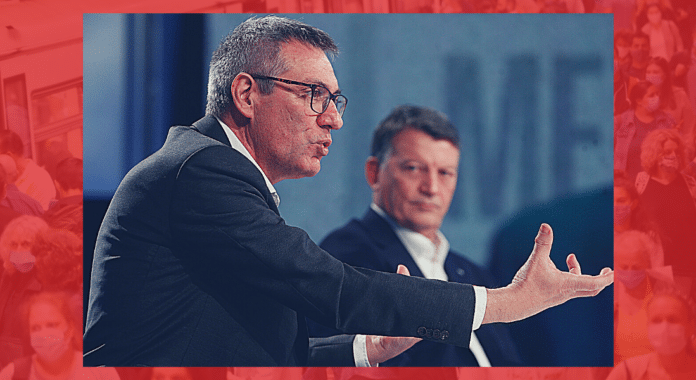

Nella foto: Tunisi, manifestazione del 14 novembre 2021 promossa dal movimento “Cittadini contro il colpo di Stato”

💥 Porta Left sempre con te, regalati un abbonamento digitale e potremo continuare a regalarti articoli come questo!

🆙 Bastano pochi click!

🔴 Clicca sull’immagine oppure segui questo link > https://left.it/abbonamenti

—> Se vuoi regalare un abbonamento digitale, scrivi a [email protected] oppure vai nella pagina abbonamenti, clicca sull’opzione da 117 euro e inserisci, oltre ai tuoi dati, nome, cognome e indirizzo mail del destinatario <—