«Solo il Partito democratico consente ad altri quello che noi consentiamo», più di ogni altra frase dello sbrocco di Maria Elena Boschi a Zurigo, a me ha colpito questa. Il suo partito e lei sono gli unici che “consentono” a dei poveracci come noi, e come i presenti a Casa d’Italia, di intervenire ai dibattiti. “Consentono” a noi la democrazia dunque. Evidentemente questo è il loro concetto di democrazia. Una concessione. Dall’alto. Non sono cattivi, lo ripeto spesso in redazione scherzando, è che proprio la democrazia non la capiscono, troppo faticosa, troppo lenta. Ho appena finito di intervistare Gherardo Colombo e il gap è forte. Passo dalla voce gentile che ti spiega l’importanza della “pari dignità” per la nostra Costituzione (art 3, primo comma) alla voce stridula, direi cattiva se non pensassi che la cattiveria non esiste, della Boschi. Che “sbrocca” come hanno scritto altri giornali prima di noi, perché qualcuno le impedisce di dire tutto d’un fiato il suo ritornello ossessivo di questi mesi: «Se non vuoi più farti rubare il futuro, vota Sì». Una signora lì in mezzo non le crede, non crede a quello che dice, parla, la interrompe e si arrabbia pure. Forse non sa che per la Boschi «c’è un limite alla sopportazione e che se tutti dovessero fare come lei, i dibattiti durerebbero 25 ore». Mentre la Boschi di ore ne avrà calcolata una o due al massimo, il suo ritornello ha quell’autonomia, e poi i dibattiti lei li fa «con i presidenti della Corte costituzionale, con i segretari degli altri partiti, con gli esperti…» non può mica passare 25 ore lì a rispondere a una perfetta sconosciuta per di più «maleducata». «Supera il limite della sopportazione», la sua, perché «non ci vuole una laurea per leggere il quesito referendario». E in più, lei la Boschi, «alle scarsissime iniziative organizzate dagli altri» ci va ma non si permette di interrompere, come la signora lì davanti. Peccato, diremmo noi. Ci piacerebbe andasse di più e interrompesse anche invece. Sarebbe, quantomeno, un segnale di ascolto attento e non di ripetizione sorda di un ritornello retorico e oramai faticoso (il futuro che qualcuno ci avrebbe rubato e ci ruberà ancora se votiamo No) persino da ripetere (oltreché da ascoltare). In ultimo, invece, un ringraziamento sentito da tutti noi di Left, alla signora di Zurigo che ancora ha la forza di arrabbiarsi, di alzarsi e parlare. Senza che nessuno le “consenta” nulla.

La green economy, la sinistra storica e i diritti. Ecco chi perde con la vittoria di Trump

Il trionfo di Trump rende evidente anche negli Usa una cosa che qui in Europa sappiamo da qualche anno. Quando tra la gente comune si accendono le polveri della paura e della frustrazione, la sinistra storica non ha uditorio, perché quello che dice non è credibile. Vale per le socialdemocrazie europee come per i democratici statunitensi.

Mi spiego. Di fronte all’attuale globalizzazione ci sono due generi di risposte: una è la paura di perdere quel che si ha, l’altra è il desiderio e la speranza che ci sia un cambiamento buono per tutti. In mezzo c’è l’establishment.

La sinistra sta qui, immobilizzata. Incapace di liberarsi del sostegno dato al liberismo oltranzista globale, prigioniera della fede ideologica secondo cui l’aumento del commercio e il superamento dei vincoli per la finanza avrebbero portato sviluppo e benessere. Una deriva per cui in Europa le socialdemocrazie sono rimaste irretite nelle politiche della destra sull’austerity, e negli Usa non hanno potuto rivendicare nessuna credibilità contro le demagogiche proposte di Trump.

Negli Stati Uniti Donald Trump ha vinto perché ha “narrato” una risposta alla crisi del ceto medio (al di là della sua realizzabilità), e la Clinton ha perso perché non era credibile quando parlava di cambiamento. Lo stesso Obama ha svolto un’azione troppo timida (si dirà che era condizionato da un Parlamento contrario) sul piano sociale e contro le lobby finanziarie, nonostante i passi avanti sulle politiche ambientali e climatiche. Obama aveva la narrazione, ma non le politiche, come ci rappresenta bene il suo discorso in Africa nel 2009.

La Clinton era il vecchio che resiste e, anche se quel vecchio parla di diritti civili, di democrazia, di giustizia sociale, nessuno le ha creduto.

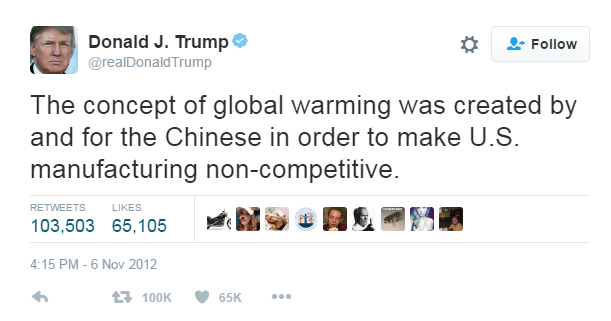

Ma Trump è il nuovo? Tanto per cominciare propone di cambiare tutto tornando al passato, smontando le politiche ambientali ed energetiche di Obama. È un finto nuovo.

Cosa ci dobbiamo aspettare? Difficile dirlo. A Marrakesh, dove è in corso la Cop22 sul clima, i più ottimisti dicono “staremo a vedere”. «Nulla sarà come prima», ha promesso lui in campagna elettorale. Ma è difficile credere che un miliardario al potere vada contro i poteri forti e il capitale finanziario. Piuttosto sembra inseguire le politiche economiche del Novecento. A livello internazionale, poi, la riedizione di un bipolarismo Usa-Russia forse apre nuove soluzioni alla polveriera del Medio Oriente ma potrebbe innescare altri conflitti, magari commerciali, con la Cina. Mentre è certo che in Europa finirà per legittimare le destre populiste nelle imminenti tornate elettorali.

Trump’s 100-day action plan for energy #climate #cop22 “cancel Paris Climate Agreement” and stop payments “to U.N. global warming programs.” pic.twitter.com/p0BvVXzyrf

— Graham Readfearn (@readfearn) 9 novembre 2016

Allora un buon esercizio per capire è vedere chi festeggia e chi rischia la sconfitta. Festeggiano le lobby del fossile, delle armi e forse, negli States, i costruttori, insieme a Putin, Orban, Maduro, Al Sisi, Zerman, citati qualche giorno fa da un quotidiano nazionale, e ancora Theresa May, Erdogan, Le Pen, Salvini (che nella sua logica contraddittoria ha dichiarato trionfante: «È la vittoria del popolo contro i poteri forti»).

Chi potrebbe essere sconfitto? Sicuramente le politiche del welfare, e poi, ai primi posti, metterei l’Europa, la lotta ai cambiamenti climatici, i migranti e l’Onu. Quattro aspetti della stessa sfida: sbloccare il presente, superare l’impasse in cui l’Europa è rimasta irretita, rilanciare una visione innovativa che produca lavoro, giustizia sociale, riduzione delle disuguaglianze tra ceti e tra Paesi, per ricostruire un comune sentire tra i popoli dell’Europa e del globo. Un’utopia? Non credo, perché sappiamo le opportunità che offre l’economia green e quali sono i passi da intraprendere e che vanno nella direzione dell’interesse generale, contro i privilegi di piccole minoranze che sono ai vertici del potere e della ricchezza. Perché sappiamo bene che l’orizzonte ambientale, in questo quadro, gioca un ruolo strategico insieme alla necessità di rilanciare la partecipazione democratica dei tanti, troppi, che oggi rifiutano la politica, e che, per disperazione o ignoranza, si fanno catturare da narrazioni avveniristiche, che in realtà guardano al passato.

“L’anima nera di Trump” il docufilm che mostra i rapporti di Trump con suprematisti e Ku Klux Klan

L’anima nera di Donald Trump, è questo il titolo del docufilm di Riccardo Valsecchi in cui è documentata la trama di rapporti fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gruppi che rilanciano l’ideologia nazi del Ku Klux Klan. Un documentario scioccante per quello che mostra di un’America in cui torna l’incubo del suprematismo bianco, basato su razzismo, fondamentalismo religioso e difesa ad oltranza della cultura dei bianchi, che si sentono assediati dalle minoranze nere e ispaniche al punto da ribaltare la realtà dei fatti, sostenendo che i neri e gli ispanici uccidono i bianchi. A propagandare queste assolute falsità è un inquietante personaggio di nome Dave Duke, ex gran leader del Ku Klux Klan, antisemita e negazionista convinto sostenitore della superiorità dei bianchi.

Il film di Valsecchi, all’inizio, ce lo mostra in cucina, mentre si fa un tè parlando tranquillamente al regista dietro la telecamera. Duke è un signore apparentemente dimesso con un volto inespressivo, plastificato non solo per eccessivi interventi di chirurgia estetica. Senza mai alzare la voce, con gentilezza formale, parla con orgoglio della propria storia iniziata nel 1967 quando entrò nel Ku Klux Klan a soli 17 anni per diventarne ben presto uno dei maggiori punti di riferimento, come spiegano i politologi intervestati in questo importante docufilm. Anche perché con il suo volto pulito da ragazzino perbene, con il suo stile da cripto nazista in giacca e cravatta si presentava bene ed era ben accolto negli alberghi di lusso dove teneva conferenze e nelle case della borghesia bianca, in cui da molti anni entra anche con i suoi programmi radiofonici e con la sua attività di blogger.

Dopo un periodo di oblio, negli anni Novanta, internet gli ha ridato nuova vita, permettendo ai suoi pericolosi messaggi razzisti che incitano all’odio di diventare pervasivi e virali. L’altro fattore – il più preoccupante – che ha contribuito al riemergere Dave Duke è stato la campagna di Donald Trump a favore della presidenza trump. Questo scottante film di 50 minuti lo documenta in modo inconfutabile, mostrando come slogan di Duke siano entrati nei discorsi pubblici di Trump, quando – in campagna elettorale – sosteneva la necessità di costruire un muro fra Stati Uniti e Messico per impedire l’immigrazione, quando rilanciava posizioni isolazioniste degli Usa e quando pubblicamente annunciava di essere disposto a pagare gi avvocati di chi si rendeva responsabile di uscite razziste, arrivando a malatrattare malcapitate persone di colore nei paraggi di una sua manifestazione. Intervistato da tv e giornali che cercano di smascherare Trump, lui risponde sempre di non sapere che Duke era parte del Klan e nega di sapere del suo endorsment. Ma intanto dal suo account twitter rilancia i messaggi di organizzazioni a Duke vicinissime. Infischiandosene del fatto che tutti sanno che Dave Duke è il leader dei gruppi neo nazisti americani. Attraverso questo documentario noi veniamo a sapere anche che l’ossigenato Duke ha trascorso tre anni in Italia per riunire l’estrema destra europea. Prima di essere individuato nel bellunese grazie a una segnalazione della polizia svizzera. Lunghi viaggi lo hanno portato anche in Russia fra i nazionalisti di destra che si espandano a macchia d’olio sotto Putin. E poi lo vediamo in filmati auto prodotti che documentano i suoi tour di propaganda anti sionista in Siria e in altre zone del Medio Oriente. Le sue mostre fotografiche hanno circolato in lungo e in largo, anche in Europa, sotto falso nome.

Lo ritroviamo con nome e cognome, senza più il bisogno di nascondersi, in America. È ricomparso sulla scena come candidato al Senato e come convinto sostenitore di Trump. Il lavoro di Valsecchi ha il merito di ricostruire visivamente questa agghiacciante vicenda che coinvolge Donald Trump, mostrandocelo come bugiardo seriale, colluso con movimenti criminali come quello di Duke che – come dice un politologo intervistato nel docufilm – «è un codardo, che non vuole finire di nuovo in prigione, ma con le sue parole istiga la mano armata di altri». Così è accaduto con la strage di Charleston quando un ragazzino bianco, malato di mente, ha ucciso nuove persone di colore in chiesa. Sul web leggeva le affermazioni criminali di Duke che accusava i neri di uccidere i bianchi. È solo uno dei casi raccontati ne L’anima nera di Trump. che raccoglie preziose testimonianze di esperti internazionali, poliziotti , ma anche di attivisti neonazisti, tra cui il pluriomicida Glenn Frazier Miller. Il regista documenta il ruolo dell’ex capo del KKK nell’istigazione di azioni criminali a sfondo razzista. Emerge così un sottobosco di connessioni politiche e attività illegali che hanno sostenuto Duke durante la sua permanenza europea. Tra questi, riepilogano le note di regia «ufficiali dell’esercito italiano, politici e parlamentari europei, esponenti di gruppi terroristici come gli Hezbollah e il World National Conservative Movement. Quest’ultima un’associazione ombrello sotto l’egida russa che raggruppa tutti i gruppi di estrema destra occidentali (Forza Nuova, Front National Le Pen e lo UK Independent Party di Farange, per citarne alcuni)».

Il divorzio breve piace agli italiani: in aumento del 57%

Grande enfasi sul numero dei matrimoni in aumento, mentre il vero boom è quello del divorzio. Ecco cosa succede quando una legge aiuta a vivere meglio. L’introduzione del divorzio breve si è fatta sentire, eccome. La legge n. 55/2015, attesa da 30 anni, ha prodotto i suoi risultati, visto che nel 2015 i divorzi sono aumentati del 57 per cento rispetto al 2014. Secondo i dati Istat pubblicati oggi, i divorzi sono stati 82.469, mentre le separazioni sono state 91.706 (più 2,7% rispetto al 2014). Un anno per dirsi addio rispetto ai tre della precedente legislazione e addirittura sei mesi per la consensuale: queste le norme che finalmente allineano l’Italia agli altri Paesi europei. Negli anni in cui la legge sul divorzio breve giaceva ancora nei cassetti del Parlamento per la fiera opposizione del fronte di centrodestra e dell’ala cattolica, gli italiani dovevano ricorrere a espedienti quali prendere la residenza per un breve periodo all’estero e poi successivamente divorziare in quei Paesi più benevoli nei confronti dei legittimi diritti della coppia di separarsi. Quel fenomeno finito anche nei dizionari come “turismo divorzile” ora è definitivamente un ricordo del passato come dimostrano i dati dell’Istat.

La legge sul divorzio breve è stata accompagnata anche da un’altra importante norma approvata ed entrata in vigore nel 2014, la legge n. 132/2014. Per comprendere l’aumento di divorzi bisogna tenerla in considerazione. La nuova norma si pone l’obiettivo di semplificare l’iter delle procedure di separazione e divorzio consensuali prevedendo la possibilità di accordi extragiudiziali (con convenzione di negoziazione assistita da avvocati o direttamente presso gli uffici di stato civile). In applicazione di queste norme, nel 2015, sono stati definiti presso gli Uffici di stato civile 27.040 divorzi (pari al 32,8% del totale dei divorzi del 2015) e 17.668 separazioni (pari al 19,3% sul totale delle separazioni). Questi procedimenti si sono sommati ai procedimenti conclusi presso i tribunali (rispettivamente pari a 55.429 per i divorzi e 74.038 per le separazioni) facendo lievitare l’entità del fenomeno e, soprattutto, i divorzi.

L’applicazione della nuova normativa sugli accordi extragiudiziari trova riscontro in tutte le regioni, anche se l’incidenza sul totale dei procedimenti consensuali vari dal 15,4 % in media per le isole al 23% del Nord Est. Le percentuali di divorzi definiti presso i Comuni sono ancora più elevate e presentano una maggiore variabilità territoriale, dal 20,8 delle Isole al 39,2 del Nord-est. I dati Istat mettono in evidenza che le nuove norme hanno per il momento solo parzialmente alleggerito il lavoro dei tribunali e che il carico di pratiche verrà smaltito nei prossimi anni.

Nel 2015 all’atto della separazione i mariti hanno in media 48 anni e le mogli 45 anni. La classe più numerosa è quella tra i 40 e i 44 anni per le mogli (18.631 separazioni, il 20,3% del totale) mentre per i mariti è quella tra i 45 e i 49 anni (18.055 pari al 19,7%). Nel 2000, invece, il maggior numero delle separazioni ricadeva sia per i mariti sia per le mogli nella classe 35-39 anni. A far ricorso agli accordi extragiudiziari sono soprattutto le coppie di lunga durata, quelle oltre 60 anni.

Si separano anche le coppie formate da coniugi italiani e cittadini stranieri. Mentre le separazioni tra coppie “miste” si mantengono sugli stessi numeri del 2014: sono 8657, il 9,4% di tutte le separazioni, i divorzi diminuiscono: nel 2014 erano 9,5% del totale nel 2015 sono l’8,07%. In sette casi su dieci la coppia “mista” che chiede la separazione è costituita da marito italiano e moglie straniera.

Vediamo cosa accade ai figli. Poco più della metà delle separazioni (54,0%) e il 39,1% dei divorzi del 2015 riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni. Le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l’89%.

Nelle separazioni, il 52,9% dei figli affidati ha meno di 11 anni. In caso di divorzio i figli sono generalmente più grandi: la quota di quelli al di sotto degli 11 anni scende al 32,3% del totale. La legge ha portato benefici anche ai figli, avviando anche in Italia sempre di più l’affidamento condiviso. Infatti negli ultimi dieci anni si è verificata una netta inversione di tendenza sia nelle separazioni che nei divorzi grazie all’entrata in vigore della Legge 54/2006, che ha introdotto, come modalità ordinaria, l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori tra i due coniugi. Secondo la nuova legge entrambi i genitori ex-coniugi conservano la potestà genitoriale (che prima spettava esclusivamente al genitore affidatario) e devono provvedere al sostentamento economico dei figli in misura proporzionale al reddito.

Fino al 2005, è stato l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre la tipologia ampiamente prevalente. Nel 2005, i figli minori sono stati affidati alla madre nell’80,7% delle separazioni e nell’82,7% dei divorzi, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. La custodia esclusivamente paterna si è mostrata residuale anche rispetto all’affidamento congiunto o alternato, risultando pari al 3,4% nelle separazioni e al 5,1% nei divorzi. A partire dal 2006, in concomitanza con l’introduzione della nuova legge, la quota di affidamenti concessi alla madre si è fortemente ridotta a vantaggio dell’affido condiviso. Il “sorpasso” vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1% di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente. Già nel 2010 si assiste a una drastica riduzione della percentuale dei figli affidati esclusivamente alla madre, pari al 9,0%, tendenza che si consolida negli anni successivi. Nel 2015 le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l’89% contro l’8,9% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre. La quota di affidamenti concessi al padre continua a rimanere su livelli molto bassi. Infine, l’affidamento dei minori a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell’1% dei bambini.

Infine una nota sui matrimoni che sono aumentati – di poco – rispetto al 2014. Sono stati in tutto 194.377, circa 4.600 in più. Un lieve aumento rispetto al periodo 2008-2014 durante il quale i matrimoni diminuivano di 10mila l’anno. Ci si sposa di più in Piemonte e in Sicilia, mentre le nozze continuano a diminuire in Molise, Puglia e Umbria. In genere aumenta il rito civile anche per la prima volta, più frequente questo per chi ci riprova per la seconda volta e per le coppie “miste”.

In Germania, i Verdi virano a sinistra. R2G più vicina

Domenica, a Münster, in Germania, si è concluso il congresso del partito dei Verdi. In gioco c’era la direzione del partito in funzione delle elezioni del 2017. Secondo Claudia Kade (Die Welt), il partito avrebbe virato decisamente a sinistra.

Tre le figure chiave del partito c’erano il giovane Leopold Aschenbrenner – volto nuovo di Berlino -, Winfried Kretschmann – Primo ministro della regione di Baden-Württemberg – e Jürgen Trittin, ex-candidato al Cancellierato nel 2013, ma da sempre tacito rappresentante dell’ala di sinistra del partito.

Se il giovane Aschenbrenner ha spinto per un reddito di cittadinanza e invitato i suoi colleghi a non finire nel retaggio della politica tecnocratica, Kretschmann, la voce “realista” e, per così dire, di governo ha affermato: “Non dobbiamo esagerare con il “political-correct”. Kretschmann è il politico meno incline ad un’alleanza con Die Linke: qualche settimana fa aveva fatto infuriare parte del suo partito per aver sostenuto apertamente un quarto cancellierato di Angela Merkel.

L’ultimo a prendere la parola è stato Jürgen Trittin che si è schierato apertamente per una patrimoniale e per una politica economica keynesiana fatta di investimenti pubblici. Secondo Kade, l’applauso è stato lungo e convincente. La platea ha poi votato su una proposta di patrimoniale che di fatto sottoscrive la posizione di Trittin.

Secondo molti, la linea di Kretschmann è uscita sconfitta dal congresso di Münster. Oltre alla patrimoniale il partito si è schierato anche per una riduzione delle condizionalità nel quadro del controverso programma di “welfare”, HartzIV.

L’alleanza “R2G” tra Socialdemocratici, Die Linke e Verdi sembra ora più realistica.

Leggi anche

Germania – Die Zeit – Walter Steinmeier può diventare il nuovo Presidente della Repubblica in Germania. Trovato l’accordo fra cristiano-democratici e socialdemocratici

Europa – Euractiv – Crescita economica di medio periodo? La Commissione europea rivede a ribasso le stime

Ritorno alla Cortina di ferro. In Bulgaria e Moldavia vincono i filorussi

«Diamo il benvenuto alla Russia nel suo giusto posto tra le più grandi Nazioni del mondo. Siamo lieti di vederne la bandiera sui mari. Soprattutto, siamo lieti che abbiano luogo frequenti e sempre più intensi contatti tra il popolo russo e i nostri popoli. È tuttavia mio dovere prospettarvi determinate realtà dell’attuale situazione in Europa. Da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente». Lo disse Winston Churchill il 5 marzo del 1946, e quello fu il via ufficiale alla Guerra Fredda. Settant’anni dopo, nuovi movimenti percorrono quella “cortina di ferro”. In due giorni, i filorussi si sono aggiudicati due elezioni: quella in Bulgaria e quella in Moldavia. Due ex Repubbliche sovietiche guardano a Est, verso il Cremlino, mentre la scorsa settimana, in Estonia, si è iniziato a fare strada il governo filorusso con a capo Jüri Ratas. È lecito, a questo punto, chiedersi se l’Europa si stia assestando sotto i colpi dei due giganti che si muovono. Tra l’Est di Putin e il West di Trump.

In Bulgaria

Non mette in dubbio l’appartenenza della Bulgaria all’Unione europea né alla Nato, ma il neopresidente non perde occasione per ricordare che «l’eurofilia non deve trasformarsi in russofobia». Con il 58%, il successore dell’indipendente Rosen Plevneliev è Rumen Radev, l’ex capo dell’aeronautica militare bulgara sostenuto dai socialisti. Radev è un “filorusso” che conta una lunga carriera militare alle spalle, è stato generale di un Paese della Nato e si è formato come pilota negli Stati Uniti d’America, ma i pilastri del suo programma sono: riallacciare le relazioni con Mosca e abolire le sanzioni contro la Russia. «Oggi la democrazia in Bulgaria ha vinto sull’apatia e la paura, nonostante il governo sventolasse lo spauracchio di un’apocalisse se avessimo vinto, avete votato per il cambiamento», ha dichiarato appena eletto. Alla vittoria di Radev sono già seguite le dimissioni del premier conservatore Boyjo Borisov (Gerb), la sconfitta della sua candidata, Tseska Tsaceva, significa il governo di Gerb e Blocco Riformatore appoggiato dai nazionalisti del Fronte Patriottico, non può contare più sulla fiducia della maggioranza dei bulgari. La strada per le elezioni anticipate è aperta.

In Moldavia

Racchiusa tra Ucraina e Romania.

Riaprire le trattative sugli accordi firmati due anni fa da Chisinau con l’Unione europea e sviluppare gli scambi commerciali con la Russia. Con questi punti in altro al suo programma, Igor Dodon ha vinto le elezioni in Moldava con in 55%. Con la sua vittoria sulla candidata europeista Maia Sandu (44,7%) l’ex Repubblica sovietica torna a guardare a Est. Al centro del dibattito, quindi, c’è l’Accordo di Associazione e di Libero Scambio con l’Unione Europea entrato in vigore il primo settembre del 2014. Quella partnership commerciale preferenziale ha gettato le basi per un’area di libero scambio e non è stata presa benissimo da Mosca che, sin dal primo istante, ha avvisato: è un tentativo dell’Ue di aggiudicarsi l’esclusiva sulla Moldavia, ritirare l’adesione al trattato o incorrere in pesanti sanzioni. Insomma Mosca non vuole mollare la presa sul suo ex satellite che – tra conflittualità interna (il conflitto in Transinistria va avanti dal 1992), corruzione delle classi oligarchiche al potere, instabilità politica ed economica – è il Paese più povero ed economicamente arretrato d’Europa (lo dice la Banca Mondiale). E, con il voto di questo weekend, la Moldavia s’allontana ancora un po’ da Bruxelles.

Di lotta e di governo: le prime scelte del presidente Trump

Uno zuccherino al partito e al suo establishment e un po’ di biada alla base furiosa che da anni boicotta la testa del partito. Donald Trump sta muovendo i primi passi da presidente eletto e ieri ha nominato come suo capo gabinetto Reince Preibus, ex capo dell’organizzazione del partito, il Republican National Congress. E poi Stephen Bannon come capo consigliere e stratega. Due nomi che sono scelte opposte o quasi. Allo stesso modo, il miliardario presidente ha fatto dichiarazioni che contraddicono alcune delle promesse fatte in campagna elettorale e altre che rilanciano le sue proposte peggiori.

Preibus è la figura repubblicana che più ha fatto perché la baracca non saltasse per aria nei mesi della campagna presidenziale, quando i moderati si sfilavano, i leader che oggi sono tornati a promettere obbedienza (come lo speaker della Camera Paul Ryan) fischiettavano cercando di non fare campagna contro e neppure a favore di Trump. Questo sforzo è valso a Preibus, che guidava il partito dal 2012, un premio e il compito di continuare a gestire le relazioni, potenzialmente scivolose, tra Trump presidente e la maggioranza repubblicana in Congresso. Intendiamoci, Priebus non è un moderato in termini tradizionali: il Grand Old Party si è spostato così a destra in questi ultimi dieci anni, che l’uomo centrale del partito è piuttosto conservatore. Priebus però non è neppure un rappresentante delle estreme religiose o del trumpismo in senso stretto. E poi è del Wisconsin, uno degli Stati strappati a sorpresa ai democratici. La sua scelta, insomma, serve a rassicurare la maggioranza degli eletti e un pochino anche il mondo.

Bannon è l’opposto. Tra lui e il nuovo chief of staff non è ami corso buon sangue: da capo di un gruppo di media conservatori, Bannon ha sempre sparato e fatto sparare a pallettoni contro il mainstream repubblicano troppo accomodante con Obama, non abbastanza risoluto nel cercare di fare saltare il tavolo istituzionale, incapace di candidare uno come Trump – i precedenti candidati erano stati avversati dall’ala destra e da quella libertaria del partito per il loro essere dei moderati. Bannon ha flirtato con i suprematisti bianchi, si è lasciato andare a battute anti-semite e rappresenta quanto di peggio e più politicamente scorretto ci sia nel panorama conservatore Usa. Nel comunicato con cui il presidente eletto annuncia le nomine viene prima il nome di Bannon. Chissà se si tratta di una svista. Certo è che se pensiamo alla presidenza Bush junior, tutti ricordiamo il nome dello stratega, l’ala dura e conservatrice Karl Rove, che veniva definito il cervello di Bush, e non del capo dello staff Andrew Card. Diversi altri nomi in circolazione, dalla possibiltà dell’ex ambasciatore Onu Bolton come Segretario di Stato all’ultra religioso Ben Carson all’istruzione getterebbero una luce sinistra – se già non bastasse Trump – sulla nuova amministrazione. Molti sono residui degli anni di Bush o di mondi acora precedenti come Rudy Giuliani.

Venendo alle promesse elettorali, Trump ha ribadito la promessa di espellere tre milioni di immigrati senza documenti perché sono dei «criminali» e di nominare un giudice anti abortista alla Corte Suprema. Tre milioni sono un po’ meno dei 35 milioni di cui aveva parlato in campagna elettorale, ma sempre troppi e in genere non hanno commesso altro reato se non l’ingresso nel Paese senza permesso di soggiorno. I calcoli di varie organizzazioni indicano in undici milioni, cifra stabile da diversi anni, il numero di immigrati senza documenti, e in decine di migliaia coloro che hanno commesso reati – il calcolo è fatto utilizzando i numeri sugli arresti e le condanne. Una percentuale più bassa di quella dei cittadini americani. L’idea di espellere milioni di persone dunque rimane. Seminando il terrore in quegli undici milioni e in molti altri: le famiglie in cui un componente è clandestino e altri no sono molto numerose. Pensare di riuscire nell’operazione è una follia e potrebbe generare enormi proteste in una comunità che nel 2005 portò milioni di persone in piazza per la riforma dell’immigrazione.

La scelta di un giudice ultra conservatore alla Corte è una delle cose che più preoccupano gli americani che non hanno votato Trump: aborto, soldi nella politica, ricerca, discriminazioni sono tutti temi di potenziale competenza dai 9 alti giudici e siccome le nomine sono a vita, avere una maggioranza conservatrice significa riaprire quelle guerre culturali che hanno dominato il decennio Bush e che i laici e liberal hanno sostanzialmente vinto.

Su un fronte diverso, Trump ha invece promesso, facendo un passo indietro, che non eliminerà alcune norme contenute nella riforma sanitaria: le assicurazioni continueranno a non poter discriminare gli assicurati con condizioni preesistenti e i giovani potranno rimanere sulla assicurazione dei genitori fino a 26 anni come oggi. Problema: non penalizzare le persone malate, non farle pagare di più, senza l’assicurazione obbligatoria per tutti, rischia di essere un colpo alle assicurazioni, che se non hanno una base ampia di assicurati che pagano premi base e non possono far pagare di più assicurati malati che quindi costano all’assicurazione stessa, rischiano di fallire. Obamacare prevede obbligatorietà e protezioni per i già malati. Una cosa senza l’altra, in questo sistema privato non sono economicamente sostenibili. Ma i numeri e la realtà dei fatti non sembrano un tema al quale Trump dedichi troppa attenzione. La scelta è quella di continuare con la demagogia, cercando di non spaventare troppo i poteri forti del Paese, quello contro cui ha fatto campagna per mesi.

Tra i nomi che circolano per il posto di Segretario al Tesoro ci sono infatti due banchieri. E non a caso il primo incontro con un politico straniero è quello con Nigel Farage, leader dell’Ukip britannico e campione del Brexit. Nonostante i toni meno brutali, insomma, le premesse per una amministrazione molto a destra ci sono. Se l’apparato repubblicano e il mondo degli affari riusciranno a disinnescare Trump riportandolo a una normalità relativa – sempre a destra – è tutto da vedere. Le premesse non sembrano queste.

Ma Renzi l’ha detto agli italiani all’estero che non voteranno più i senatori? (nel merito, eh)

Che gustosa la vicenda della lettera di Renzi agli italiani all’estero: carta patinata, foto sorridenti con i potenti del mondo, grafica da offerta promozionale e qualche strafalcione tipico del volantinaggio feroce (il link sbagliato www.bastausi.it che porta a una pagina che illustra le ragioni del no è roba da Molière). Simpatica anche la scazzottata che si consuma sull’utilizzo degli indirizzi (il Comitato del No dice di avere avuto solo i nominativi) e sulle spese postali (che più o meno costano come un anno di CNEL, per dire) ma quello che mi interessa e che non mi pare sia stato scritto è altro. Nel merito, come va di moda ultimamente aggiungere a caso a qualsiasi boiata.

Gli italiani residenti all’estero non votano ovviamente né consiglieri regionali e nemmeno sindaci. Gli italiani residenti all’estero, come gli italiani residenti in Italia, non hanno voce in capitolo per la nomina dei senatori a vita. Quindi, senza dubbio di smentita, gli italiani residenti all’estero non avranno più nessun ruolo (diretto, indiretto e nemmeno di sguincio) nella futura composizione del Senato nel caso in cui passi questa riforma del Senato. E questo si sono dimenticati di dirglielo.

Il che racconta perfettamente il cortocircuito di una campagna referendaria (che in realtà è l’ennesima campagna elettorale travestita) piuttosto scivolosa per un capo del governo che non ha ancora deciso se vuole essere establishment (fiero delle cene con i potenti del mondo) o anti establishment (impegnato a togliere bandiere europee come sfondo nella propria comunicazione). O forse peggio: siamo di fronte a una campagna che si illude di cogliere le pulsioni del momento pur trattando della Carta Costituzionale che dovrebbe essere garanzia di visioni dallo sguardo lunghissimo.

Così si arriva all’ultima trovata: invitare gli italiani residenti all’estero a esultare per un Senato che rimane ma loro non ci metteranno più bocca. Bene. Avanti così.

Buon lunedì.

Diciamo No alla dittatura dell’ignoranza

La cartolina da Eutòpia è arrivata l’11 novembre. Dice: «Un altro mondo è possibile, dove il lavoro non è più un ricatto, piste ciclabili e rifiuti zero. A Eutòpia non è Utopia». La firma è dei Litfiba, ovvero Piero Pelù e Ghigo Renzulli, «figli del tempo in cui vivono» e interpreti – in musica – della realtà. Eutòpia è il terzo e ultimo atto della “trilogia degli Stati”, un concentrato di potenza e messaggi che arrivano dritti al bersaglio.

Immagino siano in molti a voler preparare le valigie per Eutòpia: cosa serve per il viaggio?

Cultura, voglia di lottare e non arrendersi. È l’isola che c’è, un luogo accogliente e nel quale non sia il potere economico a decidere le sorti dell’essere umano. Al contrario dell’Utopia, luogo che non esiste, Eutòpia è un posto “buono”, dove possono convivere le cose belle. E poiché questi luoghi esistono realmente (dice Piero Pelù, autore dei testi dell’album) penso alle grandi democrazie, al nord Europa, a Pepe Mujica – ci è sembrato giusto parlarne. Anche per uscire dal provincialismo che ci contraddistingue,alimentato da un’informazione asservita a ciò che la politica italiana vuole raccontare. Eutòpia non è propaganda.

Ne parliamo su Left in edicola dal 12 novembre