La storia dell’arte è ricca di artisti che, con la loro ricerca, hanno influenzato intere generazioni venute dopo di loro. Uno tra questi è stato Pieter Paul Rubens (1577-1640), la cui attività è stata essenziale per portare l’arte italiana nelle Fiandre, come dimostra il progetto espositivo Rubens! La nascita di una pittura europea, a cura di Raffaella Morselli, in collaborazione con Cecilia Paolini, che si dipana tra Mantova e Roma, in tre poli museali: Palazzo Te e Palazzo Ducale (fino al 7 gennaio 2024) e Galleria Borghese (dal 14 novembre fino al 18 febbraio 2024).

Un armonioso dialogo tra capolavori di epoche diverse, con 52 opere esposte a Mantova, di cui 17 di Rubens, provenienti da 22 collezioni, museali e private.

In Europa le opere dell’arte classica greca e romana e rinascimentale già godevano di ampia fama. Tuttavia, mentre la prima era conosciuta attraverso numerose riproduzioni – alcune delle quali presenti in mostra – che circolavano sotto forma di stampe, incisioni e disegni – intese, non solo come oggetti di pregio, ma anche come veri e propri strumenti di studio, l’arte rinascimentale, caratterizzata anche dal ricercato uso del colore, era difficilmente recepibile a distanza: la fama dei maestri, da Leonardo a Raffaello, da Michelangelo a Giulio Romano, precedeva di fatto la loro effettiva conoscenza. Il viaggio in Italia era dunque essenziale per carpirne i segreti, ma non tutti gli artisti potevano permetterselo. Rubens, giunto in Italia nel 1600, grazie alle sue doti diplomatiche, riuscì ad entrare nella corte di Vincenzo I Gonzaga, dove si affermò come ambasciatore oltre che come pittore, ruolo che gli permise di viaggiare, farsi conoscere e lavorare, lungo la penisola e oltre.

L’artista, che ambiva ad uno status sociale elevato, coniugò l’interesse per l’antico e il Rinascimento a quello economico. Dal punto di vista artistico, Rubens, pur mantenendo e affinando uno stile pittorico prettamente legato ad un’iconografia cortigiana e ispirata al culto religioso, rappresentata nella figura della donna, inevitabilmente concepita come moglie e madre, dalle linee opulente e sensuali, in Italia, oltre ad osservare, studiare e copiare i maestri classici e rinascimentali, ne assimilò la luce, il colore e il calore.

In effetti, come emerge dal progetto Rubens! La nascita di una pittura europea il cui allestimento a Mantova è stato curato da Paolo Bertoncini Sabatini, la pittura di Rubens in Italia subì una metamorfosi, tanto stilistica, quanto concettuale. A livello tecnico, la conoscenza dell’arte rinascimentale si tradusse in un progressivo gigantismo delle figure e in una leggera schiaritura della tavolozza. Mentre, da un punto di vista concettuale, l’artista, per assecondare i committenti, elaborò in chiave religiosa la pittura mitologica di Giulio Romano, filtrandola attraverso l’interpretazione neo-stoica di Giusto Lipsio, il più grande esegeta di Seneca, nonché maestro del fratello Philip. A tal proposito, esemplificativo è il San Michele espelle Lucifero e gli angeli ribelli, 1622, che deriva esplicitamente, per impostazione, dinamicità e possanza, da La caduta di Fetonte nella cui sala delle Aquile è esposto. E, dal punto di vista filologico, le Tre Grazie interpretate, secondo la rilettura senecana del mito, come la personificazione di tre virtù civiche ed universali: la capacità di offrire, di ricevere e di ringraziare.

Tornato ad Anversa, Rubens nel 1609 venne nominato pittore della corte di Bruxelles e si circondò di allievi e collaboratori per far fronte alle numerose committenze. Così, attraverso la pratica artistica trasmise l’eredità italiana ad artisti che non la conobbero mai direttamente. Tra questi emblematico è il caso di Jacob Jordaens che in opere come Satiro suona il flauto, 1639, o la decorazione realizzata per la sua casa di Anversa nel 1652, eccezionalmente presentata in mostra nella sua interezza, manifesta una grande dimestichezza con l’arte italiana. E se ogni artista assorbì la lezione del maestro secondo le proprie velleità, è evidente che alcuni elementi stilistici ed iconografici si affermarono come temi ricorrenti nel lessico pittorico fiammingo; come la Venere marina, serpentinata e mistilinea, affrescata da Giulio Romano nella sala dei Cavalli a Palazzo Te che, ripresa da Rubens in diverse figure femminili, come quella al centro delle Tre Grazie e nella Dejanira, ritorna poi in Le nozze di Teti del 1610 in Brueghel il Vecchio e in molti altri pittori dopo di lui. In più, Rubens, oltre alle conoscenze pittoriche riuscì a trasmettere l’interesse per la cultura e l’architettura italiane che lo accompagnò tutta la vita, come mostra il quadro di Sebastiaen Vrancx Giardino italiano con galleria e figure, che riprende l’architettura italiana della villa di Rubens ad Anversa e Alessandro ed Efestione con la famiglia di Dario di Jan Ykens, che riprende il loggiato di Palazzo Te.

A Mantova, la mostra prosegue a Palazzo Ducale, nell’appartamento di Vincenzo I Gonzaga, che ospita quanto rimane del grandioso trittico destinato alla chiesa della Santissima Trinità. La storia di quest’opera, la più grande ed impegnativa del soggiorno mantovano di Rubens, è una preziosa testimonianza della fortuna critica e artistica del maestro. L’opera, originariamente composta da tre tele con al centro La Famiglia Gonzaga in adorazione della Santissima Trinità, a sinistra Il Battesimo di Cristo e a destra la Trasfigurazione fu dapprima divisa e poi, nella parte centrale, frazionata e rivenduta in frammenti.

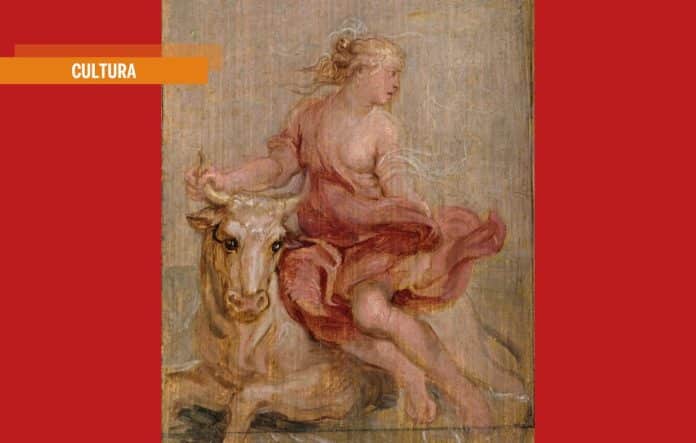

Il percorso espositivo, costruito con la massima cura, mette in risalto le citazioni e rimandi tra le opere italiane e quelle fiamminghe, evidenziando non solo l’eco che l’opera di Rubens ebbe sulla pittura europea ma anche come «l’arte operi per risonanze che, quando diventano estremamente profonde, come in questo caso, generano una linfa vitale in grado di creare forme nuove» per usare le parole di Stefano Baia Curioni, direttore di Palazzo Te. A riguardo, emblematico è il parallelismo, nella sala delle Aquile, tra il bozzetto del Ratto d’Europa, del 1636 e la lunetta con Dejanira e Nesso che mostra la fedeltà del maestro fiammingo alla lezione italiana anche molti anni dopo il suo soggiorno nella Penisola.

La passione per la cultura italiana di Rubens era genuina, come svela (dal 14 novembre) anche la mostra a Galleria Borghese, seconda tappa del progetto: Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma, a cura di Francesca Cappelletti e Lucia Simonato. L’artista era considerato uno dei massimi conoscitori di antichità romane del periodo e la mostra a Roma è una testimonianza del suo rapporto con la scultura classica. Alla Galleria Borghese si possono vedere 50 opere provenienti dai più importanti musei al mondo – tra cui il British Museum, il Louvre, il Met, la Morgan Library, la National Gallery di Londra, la National Gallery di Washington, il Prado, il Rijksmusem di Amsterdam. Divisa in 8 sezioni la mostra evidenzia il contributo di Rubens nella rilettura dell’antico.

Per concludere, va riconosciuto il contributo di Rubens alla conoscenza dell’arte italiana nel nord Europa, per la sua capacità di fondere in un unico stile il disegno romano e il colorismo veneto. Anche se non si può parlare di uno stile unico europeo. Dal momento che, in un’Europa in pieno fermento, attraversata da numerosi conflitti, intellettuali, religiosi, politici e militari, tra scoperte scientifiche e visioni del mondo in evoluzione, c’era sicuramente più di un maestro a cui fare riferimento. Del resto, in quello stesso spicchio di secolo, operavano artisti come Caravaggio e i Carracci, nascevano Bernini, Borromini e Velázquez, Giordano Bruno veniva arso sul rogo, il barocco si preparava ad esplodere in tutta la sua potenza. Insomma, il fervore artistico e culturale era al massimo. E Rubens ne fu un protagonista.

Nella foto: Rubens, Ratto d’Europa