Fra le aberrazioni di questa guerra dobbiamo rilevare il tentativo – a quanto pare riuscito – di femminilizzare la guerra nel paragone insistito tra l’Ucraina aggredita e una donna vittima di stupro o di femminicidio. Nella metafora i pacifisti sono stati accusati di restare a guardare in flagranza di reato, o peggio di voltarsi dall’altra parte senza intervenire per salvare la donna, o di limitarsi a cercare di dissuadere l’aggressore a parole. Sono stati accusati di non solidarizzare con la vittima e di essere, quindi, dalla parte dell’aggressore.

Il paragone è stato usato dalle donne stesse, anche da alcune femministe, così come da queste è stato rivendicato il dovere di inviare armi all’Ucraina (come, per esempio, la filosofa Rosi Braidotti in più riprese nel programma “Otto e mezzo” condotto da Lilli Gruber”). Sono state ricordate le staffette partigiane, le combattenti del Rojava a dimostrazione che la guerra “di resistenza” si addice alle donne. E nel far questo vengono dimenticate le circostanze e le forze in gioco assai diverse in un caso e nell’altro, laddove donne combattono per la liberazione di tutti all’interno di guerre imperialiste subite.

Non sono sufficienti i cordoni umanitari – dicono – è ipocrita il compianto delle vittime, bisogna armarle e consentire loro di difendersi. Armare l’Ucraina, addestrarla all’uso degli ordigni di ultima generazione significa, nell’attuale narrazione bellicista, non lasciare sole le vittime, anzi evitare che vi siano vittime. La Russia di Putin è vista come l’uomo rifiutato dalla sua ex, che non si rassegna ad averla perduta, che intende riprendersela con la forza, a costo di ucciderla. Senonché l’Ucraina, portatrice simbolica di un destino femminile di emancipazione, giovane di democrazia e di libertà, non ne vuol più sapere di una madre Russia fagocitante, brutalmente maschia, arcaica e imperialista. Perciò resiste e la sua difesa appare fiera ed eroica, “fino all’ultimo uomo” (che poi significa “fino all’ultimo ucraino”, non “fino all’ultimo americano” o “fino all’ultimo europeo” fornitore di armi).

In queste vesti ritorna la guerra in Europa riciclando e riadattando gli abiti femminili dei più triti argomenti della propaganda militarista primonovecentesca che, per esempio, aizzava i Paesi dell’Intesa alla guerra in difesa del Belgio “stuprato”. “Stupro del Belgio” fu l’espressione usata dalla stampa europea del tempo per descrivere l’invasione tedesca nel 1914, con le varianti del caso, come scrive Bruna Bianchi in Militarismus versus femminismo. La violenza alle donne negli scritti e nei discorsi pubblici delle pacifiste durante la Prima guerra mondiale, «DEP Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», p. 95 e 97: «Belgio e Francia vennero personificate nella contadina indifesa e la Germania nel maschio crudele dalla sessualità brutale. “Avrebbe almeno potuto corteggiarla!” recita un manifesto propagandistico». «L’invasione del Belgio sollevò a livello internazionale un’indignazione senza precedenti, “il martirio” della piccola nazione che decise coraggiosamente di resistere all’occupante divenne il tema portante della propaganda dei paesi dell’Intesa e in particolare della Gran Bretagna. Il Belgio assurse a simbolo della barbarie tedesca, un simbolo che consentiva di presentare la guerra come una lotta per il diritto, la libertà e la giustizia nelle relazioni internazionali».

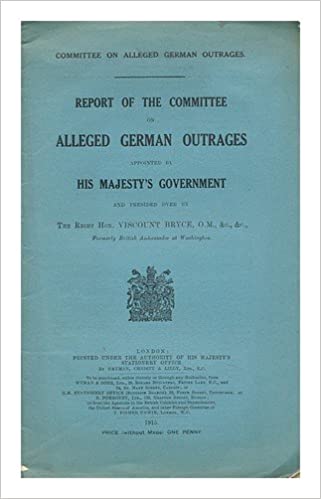

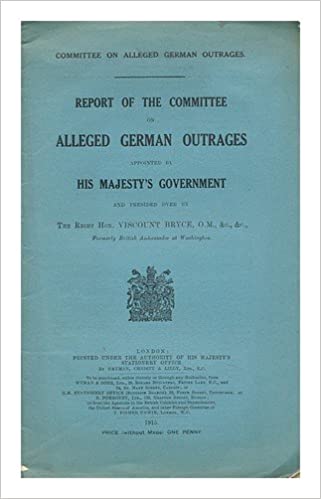

A questo proposito la pubblicazione a Londra nel 1915 del “Rapporto Bryce” (Viscount J. Bryce, Report of the Committee on Alleged German Outrages Appointed by His Britannic Majesty’s Government, HMSO), che anni dopo si rivelò un falso, favorì l’entrata in guerra dei riluttanti (molte delle “testimonianze” che raccoglieva circolavano dal 1914). Tradotto in trenta lingue denunciava i crimini tedeschi, in particolare la violenza dell’esercito su migliaia di donne e bambini in Belgio e in Francia. Ne venivano stampate appendici a rotazione, distribuite in opuscoli a parte, ne venivano enfatizzati gli orrori in conferenze pubbliche. In Italia il Corriere della Sera e il Messaggero ne pubblicarono un’edizione popolare.

A questo proposito la pubblicazione a Londra nel 1915 del “Rapporto Bryce” (Viscount J. Bryce, Report of the Committee on Alleged German Outrages Appointed by His Britannic Majesty’s Government, HMSO), che anni dopo si rivelò un falso, favorì l’entrata in guerra dei riluttanti (molte delle “testimonianze” che raccoglieva circolavano dal 1914). Tradotto in trenta lingue denunciava i crimini tedeschi, in particolare la violenza dell’esercito su migliaia di donne e bambini in Belgio e in Francia. Ne venivano stampate appendici a rotazione, distribuite in opuscoli a parte, ne venivano enfatizzati gli orrori in conferenze pubbliche. In Italia il Corriere della Sera e il Messaggero ne pubblicarono un’edizione popolare.

Oggi gli eredi di questa tradizione raccontano di “un’Ucraina aggredita, violentata”. Un tipo di informazione batte insistentemente il tasto sensibile degli stupri (su cui si stanno raccogliendo le prove). Perciò inviare oggi armi – dicono – impedisce che vengano violentate le donne ucraine. Se la chiamata alle armi allo scoppio della prima guerra mondiale puntava sullo stupro delle donne belghe e per estensione di tutto il Belgio, oggi si parla anche di stupri di bambini (e neonati, l’ho sentito dire in un talk televisivo). Ciò che qui vale la pena sottolineare è l’uso martellante di una tale propaganda che, ora come allora, insisteva nello sbattere in prima pagina gli oltraggi perpetrati esclusivamente dal nemico. Il culmine dell’orrore sotto questo aspetto è stato raggiunto con la diffusione dell’ignobile audio della moglie del soldato russo che incita il marito a stuprare le ucraine, ma con il preservativo, colloquio pubblicato dai canali del Sbu, il servizio di sicurezza ucraino e rimbalzato nei media di tutto il mondo. Per quanto riguarda l’Italia, si farebbe prima a riportare i pochi giornali – tra cui Avvenire, Il Fatto quotidiano, Il manifesto – che non hanno pubblicato la “notizia”. Gli altri si sono scatenati e, in qualche caso, sono tornati sulla vicenda anche più di una volta .

In questa narrazione si riconfigura la “guerra giusta” e insieme si coltiva il terreno della paura e del sacrificio in linea con l’imposizione di un’economia di guerra accompagnata dall’entusiasmo per nuovi investimenti nell’industria bellica; mentre gli Stati sarebbero chiamati ad armarsi su ben altri fronti, quello della catastrofe ambientale e della emergenza sanitaria, solo per limitarsi alle minacce e alle insicurezze globali che affliggono l’umanità tutta. Ciò spiega la mancanza di credibilità di una politica del riarmo che dice di guardare alla pace e alla sicurezza.

Le analogie nelle due narrazioni belliche sono tristemente palesi. La differenza tra coloro che si limitano a inorridire di fronte agli stupri, sia ora che un secolo fa, e coloro che sono contro la guerra è la consapevolezza che sia proprio quest’ultima il crimine che li contempla. Un crimine contro l’umanità legittimato da quei governi che oggi, come ieri, si appellano alla necessità della “difesa” e che, a conclusione della prima guerra mondiale, per esempio e non a caso, fece sì che gli stupri riconosciuti e condannati siano stati solo quelli dei vinti, non certo quelli dei vincitori.

Colpisce che nel pieno di una propaganda tanto pervasiva ci siano state allora nel 1914-18 femministe per la pace in grado di mantenersi lucide nella condanna della guerra in quanto tale, senza farsi trarre in inganno dalla attribuzione delle atrocità a una parte sola. Poté accadere che le stesse donne tedesche denunciarono l’invasione del Belgio, come d’altronde oggi fanno le femministe russe nei confronti dell’aggressione all’Ucraina.

Aleksandra Skochilenko, attivista del movimento Resistenza femminista contro la guerra arrestata ad aprile 2022

Anche le donne dei Paesi dell’Intesa condannarono il blocco navale ai danni della Germania e, in seguito, l’ingiustizia dei trattati di pace. Le pacifiste furono aspramente contrastate, ma riuscirono a radunare all’Aja, nel primo Congresso Internazionale delle donne per la pace, dal 28 aprile al 1 maggio del 1915, alcune centinaia di delegate e più di duemila partecipanti provenienti da Paesi sia belligeranti sia neutrali. È un dato notevole che fra le delegate dei Paesi in guerra, oltre alle inglesi, alle austriache, alle ungheresi, alle tedesche, fossero presenti anche le belghe.

La giornalista Eugénie Hamer (nella foto) è una delle cinque donne belghe autorizzate dall’occupante tedesco a partecipare al Congresso in rappresentanza dell’Alliance belge pour la paix par l’éducation, al contrario delle francesi che non furono autorizzate dal governo del loro Paese. Tuttavia, già alcuni mesi prima del Congresso, la giornalista francese Nelly Roussel in un articolo pubblicato su La Pensée Libre International il 6 febbraio 1915 non mancò di smarcarsi dal clima di odio generalizzato antitedesco diffuso dalla propaganda:

La giornalista Eugénie Hamer (nella foto) è una delle cinque donne belghe autorizzate dall’occupante tedesco a partecipare al Congresso in rappresentanza dell’Alliance belge pour la paix par l’éducation, al contrario delle francesi che non furono autorizzate dal governo del loro Paese. Tuttavia, già alcuni mesi prima del Congresso, la giornalista francese Nelly Roussel in un articolo pubblicato su La Pensée Libre International il 6 febbraio 1915 non mancò di smarcarsi dal clima di odio generalizzato antitedesco diffuso dalla propaganda:

«In Francia hanno iniziato ad apparire le pubblicazioni ufficiali sulle “atrocità tedesche”. Molti se ne compiacciono. Alcuni, tra i quali io stessa, ne sono disturbati. Mi sembra cosa inopportuna e temo che al momento attuale possa condurre a due risultati, […] a terrorizzare la popolazione nelle regioni vicino al fronte, oppure, nel caso di una nostra invasione della Germania, a incitare i nostri soldati alle più orribili rappresaglie. Al contrario, se tali pubblicazioni fossero state rinviate fino alla fine delle ostilità, avrebbero potuto essere utili, a condizione, però, che avessero conservato un carattere di verità. [Le atrocità] dovrebbero essere presentate in modo da non esasperare il clima di odio a livello internazionale, ma in modo tale da ispirare un salutare terrore per il flagello della guerra che inevitabilmente provoca tante inutili sofferenze e causa crimini vergognosi» (Bianchi, cit., p. 99).

Non furono in molte a capirlo e tuttavia, come si vede, ve ne furono di capaci di smascherare l’uso strumentale della diffusione di alcune specifiche atrocità in funzione dell’allargamento e del perdurare del conflitto. Indubbiamente il congresso dell’Aja fu un avvenimento di importanza straordinaria e per certi versi rivoluzionario se pensiamo alle circostanze in cui si svolse, nell’attraversamento materiale di frontiere minate e nel superamento di una propaganda violenta che aveva travolto tutto.

(British &) American delegates to the International Congress of Women which was held at the Hague, the Netherlands in 1915. The delegates include: British feminist and peace activist Emmeline Pethick-Lawrence (1867-1954), social activist and writer Jane Addams (1860-1935), and Annie E. Malloy, president of the Boston Telephone Operators Union. To the right of Malloy may be labor journalist and activist Mary Heaton Vorse (1874-1966) and the woman wearing a hat on the far right may be Lillian Kohlhamer of Chicago. (Source: Flickr Commons project, 2012)

(British &) American delegates to the International Congress of Women which was held at the Hague, the Netherlands in 1915. The delegates include: British feminist and peace activist Emmeline Pethick-Lawrence (1867-1954), social activist and writer Jane Addams (1860-1935), and Annie E. Malloy, president of the Boston Telephone Operators Union. To the right of Malloy may be labor journalist and activist Mary Heaton Vorse (1874-1966) and the woman wearing a hat on the far right may be Lillian Kohlhamer of Chicago. (Source: Flickr Commons project, 2012)

La sua presidente, Jane Addams, anticipatrice di molti temi dell’eco-femminismo contemporaneo, in uno scritto del 1922 ricordava come la stampa associava costantemente i termini di “traditore” o “filo-tedesco” con quello di pacifista. Un argomento brandito massicciamente dalla stessa nostra stampa odierna come liquidatorio di ogni forma di risoluzione del conflitto. L’epiteto di “putinista” impazza per screditare chi si oppone alla guerra anche da parte di gruppi femministi sui social. Non può che suonare sinistramente l’analogia della propaganda del primo conflitto mondiale con quella che pervade la scena mediatica odierna. La propaganda, allora come ora, punta su un coinvolgimento dell’opinione pubblica che, per essere efficace, va oltre i principi astratti del diritto internazionale, l’invasione dell’Ucraina oggi, la violazione della neutralità del Belgio ieri. Viene ricercato il crimine, preferibilmente nei confronti del corpo femminile e nella violazione dell’intimità domestica. Sono le stesse motivazioni invocate, per inciso, da ogni ampliamento legislativo di liberalizzazione della legittima difesa armata. “Vale la pena combattere per la tua famiglia?” Chiedeva ai suoi lettori un manifesto irlandese per il reclutamento. “Quando il nemico giungerà alla porta di casa tua, sarà tardi per farlo. Arruolati oggi stesso!”(Bianchi, p. 95).

Come prevedibile le attiviste per la pace vennero accusate di favorire indirettamente lo stupro di altre donne, e vennero derise nella loro pretesa di atteggiarsi a “madri degli uomini” essendo per lo più “prive di figli” e spesso “zitelle”. Il Congresso femminista dell’Aja ricevette l’epiteto di “zoo olandese”, un po’ come è capitato all’incontro romano del 2 maggio scorso – “Pace proibita” – ignorato dai media mainstream, e liquidato da certi commentatori come “il baraccone del Ghione”, o anche “il circo Barnum”.

Assistiamo a una sessualizzazione della guerra russo-ucraina facilitata dal fatto che, mentre da un lato, il fenomeno del femminicidio è assurto a emergenza sociale, culturale, oggetto di sensibilizzazione pubblica e di nuovi provvedimenti legislativi, dall’altro lato la guerra, che da sempre è nel dominio della politica e dell’economia, viene al contrario trattata come una crisi e una tragedia di coppia. Per un verso è il modo che taluni hanno, donne comprese, di semplificare la guerra, di renderla alla portata dei talkshow, dall’altra è un modo scellerato di renderla familiare, riducendola a dramma quotidiano tra due persone, addomesticandola, insomma “umanizzandola”.

Assistiamo a una sessualizzazione della guerra russo-ucraina facilitata dal fatto che, mentre da un lato, il fenomeno del femminicidio è assurto a emergenza sociale, culturale, oggetto di sensibilizzazione pubblica e di nuovi provvedimenti legislativi, dall’altro lato la guerra, che da sempre è nel dominio della politica e dell’economia, viene al contrario trattata come una crisi e una tragedia di coppia. Per un verso è il modo che taluni hanno, donne comprese, di semplificare la guerra, di renderla alla portata dei talkshow, dall’altra è un modo scellerato di renderla familiare, riducendola a dramma quotidiano tra due persone, addomesticandola, insomma “umanizzandola”.

Ridurre la guerra allo scontro metaforico e individuale tra le persone della vittima e dell’aggressore vale a dimenticare che la guerra è proprio l’opposto. Il suo senso è ben rappresentato dal significato originario di mischia (dal germanico werra). È propriamente la cancellazione dell’individuo nel disordine, nella mischia del combattimento e nel fuoco incrociato delle pallottole, ma è anche l’annullamento del singolo nel corpo unico dell’esercito. Il soldato indossa l’uniforme. Il soldato perde la sua individualità nell’esercito-massa (per citare Elias Canetti di Massa e potere).

Elias Canetti, Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), 1945-1989

Anche i civili, soprattutto i civili muoiono in gruppo, in quanto massa, ammassati nei rifugi, o in massa sotto le bombe. E finiscono ammassati nelle fosse comuni. Ancor prima di perdere individualità morale soldati e civili perdono la loro individualità fisica, il loro corpo, la loro vita. Li hanno già persi nel momento in cui viene decisa la guerra, poiché è provato/scontato che questa farà vittime tanto più numerose quanto più durerà e quanto più grave sarà l’escalation. Tante più vittime quanto più valorosa la “resistenza”. Al di sopra della mischia (Au-dessus de la mêlée) sono intitolati da Romain Rolland una serie di articoli usciti a Ginevra nel 1914, poche settimane dopo lo scoppio della guerra contro la quale si batté disperatamente e isolatamente lo scrittore europeista.

Romain Rolland

Romain Rolland

Per restare quindi dentro la metafora della vittima da sottrarre all’aggressore, andare in soccorso dell’Ucraina invasa fornendo armi e, se necessario, estendendo ad altri Paesi l’intervento armato, significa con certezza e paradossalmente sacrificarne a centinaia e a migliaia, di corpi di donne. La femminilizzazione e la sessualizzazione della guerra poi appartengono allo stesso codice militaresco/fascista che non a caso propone la castrazione chimica per i reati di stupro.

Esemplare il futurista, e fascista, Tommaso Marinetti, poi finito Accademico d’Italia e nelle fila della Repubblica di Salò: «Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna “sottomessa e timorata”».

La mentalità fascista, a suo agio nel risolvere militarmente i conflitti, provvede a risolvere con la castrazione il rischio di recidiva del violentatore, poiché l’ideologia reazionaria ritiene che sotto sotto lo stupro sia solo una delle modalità dell’accoppiamento e che abbia a che vedere col desiderio, anche se non reciproco. È tristemente noto che stupro e castrazione sono (non per caso) pratiche di guerra, riducono a cosa il corpo di donne e uomini mentre gli esecutori spargono la loro, o impediscono l’altrui, progenie.

È perciò inaccettabile, e quasi incredibile, che femministe della nostra generazione abbiano potuto abbracciare la causa bellica. Sia perché non tengono conto, tradendolo, del femminismo storico teorizzatore e attivista contro la guerra, in uno spettro ampio che va dagli Stati Uniti fino alla Russia, da Jane Addams a Rosa Luxemburg, che furono antimilitariste e pacifiste proprio durante la guerra mondiale – insieme a molte altre – su versanti e con destini diversi. E sia perché non tengono conto, le interventiste, del più recente pensiero femminista della cura (v. Joan Tronto, The care collective) che dà evidenza e orienta l’azione sociale e politica a quanto di più strettamente legato biologicamente, eticamente, sentimentalmente, storicamente e infine filosoficamente, alla vita e al lavoro delle donne: riproduzione, accudimento, nutrimento, riparazione. In breve quanto attiene al mantenimento del nostro mondo e di quello altrui, in una accezione quanto più estesa possibile dell’idea di cura; dai rapporti interpersonali alle relazioni internazionali, dalla tutela del territorio alla salvaguardia del pianeta.

L’etica della cura emerge dopo secoli di discredito filosofico attribuito alla concretezza della vita, alla fisicità dei corpi, alla realtà delle emozioni, al valore dell’accudimento, alla centralità dell’empatia, ovvero, nella quasi totalità dei tempi e ovunque sulla terra, al mondo delle donne. Agli opposti di questa visione è l’incuria fino alla devastazione. La guerra ne è l’espressione più riuscita ed estrema.

Una immagine di una giovane donna della Nazione Seneca (che faceva parte della Confederazione degli Irochesi), 1908

Una immagine di una giovane donna della Nazione Seneca (che faceva parte della Confederazione degli Irochesi), 1908

Il tema della assoluta centralità della donna nel “mantenimento” del mondo e nella difesa di forme antiche di società pacifiche e comunitarie è trattato proprio nel numero di Left del 22 luglio 2022 nell’articolo di Fulvia Cigala Fulgosi, “Quando le donne costruivano la pace” – dedicato al ruolo determinante avuto dai clan delle native americane nella costruzione della Confederazione irochese, un modello di «governo generoso, egalitario, centrato sulle donne – e non a caso – pacifico».

Alla vulnerabilità dei corpi sono dedite da sempre le donne, mentre questa loro cura è stata ed è da sempre svalutata e relegata nell’invisibilità del privato. Non a caso i settori pubblici che vi sovrintendono sono i più vilipesi e negletti: sanità, assistenza ed educazione. Non vedere o fingere di non vedere queste implicazioni dando consenso al governo della cobelligeranza da posizioni femministe è inaudito. Il pensiero femminista della cura non ammette che, al livello della morale, l’idea di giustizia possa prescindere dalla protezione dei fragili, dei minori, degli anziani, dei bisognosi di cure, e possa prescindere dalla salvaguardia dell’ambiente e del pianeta. Ciò nell’interesse dell’intera società, per la sua salute e per il benessere di tutti, con riguardo anche a quanti sono lontani da noi nello spazio e nel tempo futuro. Studi diversi, anche disciplinarmente diversi, convergono sul dato di una realtà umana fondata su rapporti relazionali, di dipendenza e interdipendenza reciproca, che riguardano l’individuo come i popoli. Le teoriche della cura incoraggiano a pensare in termini globali riconoscendo un’unica umanità nella ricchezza di patrimoni culturali e sociali diversi, recuperando tradizioni di pensiero avverse ai nazionalismi, alle retoriche patriottiche, alla creazione del nemico e alla sua disumanizzazione.

Attiviste come la già ricordata Addams, come Grace Isabel Colborn (Bruna Bianchi, p. 100) avevano ben chiaro che la stessa mentalità militare fondata sul culto della virilità e sul disprezzo della debolezza fisica, sul soffocamento dei sentimenti di compassione e tenerezza implicavano svalutazione e asservimento delle donne:

«Il punto di vista militare è quello del disprezzo della donna, la negazione di qualsiasi valore che non sia la riproduzione. È questo spirito del militarismo, la glorificazione della forza bruta, che ha tenuto la donna in schiavitù politica, legale, economica.

Il militarismo è sempre stata una maledizione per le donne in quanto donne fin dall’alba della vita sociale […] Violenza domestica, violenza tra gli individui e tra le classi, tra le nazioni, le religioni; violenza tra uomo e donna: questo è ciò che più di ogni altra cosa ha impedito che le donne si esprimessero sulle questioni pubbliche, almeno fino a un recentissimo passato. La guerra ha creato la schiavitù con le sue conseguenze degradanti per le donne […], la guerra e la conseguente riduzione in schiavitù delle donne ha rappresentato la causa principale della poligamia […] La guerra ha creato e perpetuato quel dominio dell’uomo in armi che ha pervaso ogni situazione, dal parlamento in giù».

Esse respingono come oltraggioso l’invito dei propri governi ad allevare bambini per fronteggiare la guerra di domani:

«Ci si dice che “dobbiamo prenderci la massima cura dei bambini che di qui a vent’anni possono essere chiamati a respingere un altro attacco tedesco. “Nella guerra attuale granate e mitragliatrici sono le munizioni principali, ma i bambini rappresentano le munizioni della pace futura”[…]. Io rivolgo un appello alla maternità collettiva di questa nazione e a quella di tutto il mondo affinché si soffermi per un momento sul significato di queste parole. Nessuna guerra prima d’ora ha causato tante perdite come l’attuale, ma queste saranno insignificanti in confronto a quelle che potranno essere nella prossima guerra»(Bruna Bianchi, pp.101-102).

Per restare nella similitudine già usata – dell’unica realtà della vittima e del carnefice – che donne femministe si aggiungano al coro di quanti preferiscono “spaccare la faccia” all’aggressore, ucciderlo piuttosto che disarmarlo, vale a concordare, del tutto contraddittoriamente, con valori tradizionali/reazionari maschili e patriarcali. Ovvero quelli che conferiscono ai padri, ai fratelli, ai mariti il diritto/dovere di proteggere le figlie, le sorelle, le mogli. Non viene fatto appello agli istituti delle negoziazioni, delle trattative, del dialogo, che mirano a risoluzioni dei conflitti senza spargimento di sangue, che sono il segno di una sicurezza basata sul diritto e non sulle armi, garantita da una società libera perché democratica. Viene scelta, al contrario, la sicurezza dettata dall’ordine vigilato, dalla difesa e dalla protezione armate. Si abdica ai valori emancipatori femminili che sono rivelatori del grado di liberazione dell’intera società. La mentalità securitaria difensiva, per non parlare di quella preventiva, che vive nella guerra, è la stessa che vorrebbe introdurre l’ampliamento del diritto alla detenzione di armi per “legittima difesa”, (per difendere ogni tipo di proprietà privata, di cose e di persone, in primis delle proprie donne), ed è mutatis mutandis anche la stessa mentalità che vorrebbe la divisione degli scompartimenti ferroviari per sesso, per evitare le molestie maschili.

Una mentalità che procede per separazione, divisione, recinzione, confinamento, armamento. Come accade nei quartieri “sicuri” dei ricchi in Brasile, in Ecuador, o negli Stati Uniti, sicuri perché blindati e armati. Al di fuori è tenuto l’inferno degli scartati, dei poveri, degli abbandonati all’incuria e quindi alla violenza, delle maggioranze. Conosciamo i dati degli omicidi per arma da fuoco: per esempio nel 2017 in Brasile sono stati 63mila, negli Usa 17.284, e soltanto 367 (di cui 123 femminicidi) in Italia dove quasi nessuno possiede armi. Per evitare le stragi bisogna rifiutare il possesso di armi, per evitare lo stupro di guerra bisogna rifiutare la guerra.

Se ci appelliamo ai soli principi razionali/astratti della giustizia, senza includere il contributo del pensiero pacifista e femminista arriviamo a concepire e a giustificare il principio della “guerra giusta”. Quella russo-ucraina diviene tale proprio perché la si inquadra nel fermo-immagine dell’invasione, senza allargare il campo alla visuale di un conflitto pluriennale e in parte etero-organizzato. Complicazioni che ciascuna delle parti in causa, tra cui per esempio l’Italia, avrebbe avuto il dovere di affrontare in base alla sua propria cultura storica e politico-istituzionale diversa da quella della Russia, ma anche da quella degli Stati Uniti. Innanzitutto poiché fondata sulla Costituzione del 1948 e, in merito alla guerra, sul disatteso articolo 11 che, non a caso, ha trovato soprattutto in una donna (Lorenza Carlassare) – fra i costituzionalisti – una voce forte che lo ha ‘impugnato’ come principio invalicabile della nostra Carta, senza se e senza ma.

È inammissibile che femministe abbiano potuto abbracciare la cobelligeranza italiana, poiché le vittime di guerra sono soprattutto i civili (nelle guerre moderne il 90% dei morti – ci ha insegnato Gino Strada anche nell’ultimo libro Una persona alla volta (Feltrinelli) – sono civili) e, fra questi, in grande maggioranza donne e bambini. Poiché i sopravvissuti e le sopravvissute, mutilati o sani che siano, sono orfani, vedove; persone senza casa e senza lavoro. Attraverso i loro occhi dobbiamo guardare i cadaveri e le rovine. Non c’è bisogno di spiegare che il danno maggiore è infatti subito proprio dalle donne, distrutta ogni costruzione di civiltà, di comunità, di accoglienza, di riproduzione, di cura, ogni tessitura di relazioni, di legami. Lo sguardo attonito di fronte alle macerie è sempre lo sguardo di chi vede distrutta una intera vita di cura e di riproduzione.

Non ci sono vantaggi per le donne in guerra, come non ci sono vantaggi per la povera gente, da entrambe le parti.

Una donna a Kharkiv dopo un bombardamento, 13 marzo 2022

Lo sgomento che vediamo nelle donne che si aggirano tra le macerie delle loro case non ammette tentennamenti nella condanna di chi incita alla “resistenza” promettendo la “vittoria”. Imperativi che mai sono appartenuti alle donne e mai apparterranno loro, se non a quelle che, lasciandosi cooptare nelle gerarchie ordinate al patriarcato, ne consolidano la mentalità competitiva e bellicista. Irresponsabilmente, forse inconsapevolmente, di certo illusoriamente.

Certo né irresponsabile e neppure inconsapevole è l’atteggiamento di Virginia Woolf nei confronti della guerra, tra le voci più sorprendenti del pacifismo novecentesco. Occorre rinnegare una tale madre del femminismo storico per derogare al ripudio della guerra. Il pensiero di Woolf, letto nelle circostanze attuali, si impone con la forza di chi – mentre affronta il problema della guerra alla radice ̶ si assume la responsabilità di una fondazione del pensiero pacifista, di un cambio radicale di paradigma. Non un pensiero generico o astratto, ma un pensiero diverso, un pensiero di estraneità totalmente avulso dalla guerra, perfino estraneo, si direbbe, alla funzione riparatrice dei danni della guerra che spetterebbe “per natura” alla donna. La mentalità fascista le riserva infatti il compito di lenire le ferite del guerriero, oltre che di esserne il premio (per non dire il trofeo). Ma non è una coscienza decente quella che contempla corsie in cui crocerossine soccorrono feriti già costretti alla guerra.

Dietro la metafora della guerra sessualizzata/femminilizzata che afferma il diritto/dovere della vittima di difendersi “fino all’ultimo ucraino” proprio in nome dello status di vittima, si finge di non vedere l’ammontare delle vittime a migliaia, prevalentemente civili, quindi prevalentemente donne e minori in carne e ossa. Da notare che sono considerati diversamente i corpi degli eroi, per quanto morti anch’essi “per la patria”. Non abbiamo sentito la voce delle vittime, non abbiamo visto i loro volti, al contrario degli “eroi” incoronati dalla propaganda e dai media, i combattenti tatuati (spesso con una svastica o con il volto di Hitler).

L’eccidio di Buča diventa immagine emblematica della guerra. Intendo l’insistenza con cui sono state mandate le immagini della strage e soprattutto la falsa coscienza di mostrare indignazione per quei poveri cadaveri come se non fossero proprio fatti come quelli di Buča a essere esecrati dai pacifisti che chiedono di fermare la guerra. Come se le guerre, anche quelle che si credono “giuste” non provocassero ogni giorno cento Buča. L’orrore di Buča trascende l’esposizione dei cadaveri essenziali come prova del crimine di guerra (come se il crimine non fosse la guerra stessa) mentre le vittime sono presumibilmente migliaia. Buča, in sostanza, diventa solo la prova della criminalità del nemico, non del carattere essenziale della guerra, che per sua natura è un intreccio scambievole di gruppi di corpi che si contano morti da una parte e ancora vivi dall’altra, potenzialmente morti nella volontà del nemico (Canetti). Viene negato che la guerra, incoraggiata dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall’Europa della Von der Lyen – i più entusiasti tra i membri della Nato – come strumento per ripristinare il diritto e consentire una “pace giusta”, è in realtà solo “la conta dei morti” (Canetti), non più consumata sul campo di battaglia, ma tra i civili – donne, bambini, anziani – del tutto estranei agli interessi dei belligeranti.

Per tornare ancora una volta alla similitudine usata della vittima e dell’aggressore: non si accorgono alcune femministe che questa sta innanzi tutto dentro una logica maschilista/patriarcale che designa una vittima femmina e un aggressore maschio e che già divide l’umanità su base sessuale laddove per un uomo “aggressore” ne viene immaginato un altro “salvatore”?

Un esercito aggressore, un esercito salvatore. Un Paese arcaico, un Paese moderno; una dittatura, una democrazia. Un patriarca cattivo e un patriarca buono. I buoni da una parte, i cattivi dall’altra mentre potenze superiori signoreggiano imperscrutabili.

Se le donne tutte non si mettono fuori della guerra “degli uomini colti” (Virginia Woolf chiamava così la borghesia e la classe dirigente inglese) restano intrappolate nell’ordine cavalleresco maschile che è la versione nobile del militarismo bellicista.

Se le donne tutte non si mettono fuori della guerra “degli uomini colti” (Virginia Woolf chiamava così la borghesia e la classe dirigente inglese) restano intrappolate nell’ordine cavalleresco maschile che è la versione nobile del militarismo bellicista.

La condanna della guerra di Virginia Woolf (nella foto di George Charles Beresford, 1902) si nutre delle fotografie dei “cadaveri e delle macerie” che ha sotto gli occhi. Nel libro Le tre ghinee interrogandosi su come fare, cosa concretamente fare per prevenire la guerra, Woolf estrae, in diversi passaggi del suo discorso, le fotografie della guerra di Spagna, che sono quanto le basta per sottrarre retorica, oltre che senso, alla categoria del conflitto militare (qui il link di un progetto di staffetta di lettura da Le tre ghinee). Le donne sono “estranee” alla guerra non perché sia loro interdetto l’arruolamento nell’esercito, ma perché esse sono determinate a stare fuori dall’ordine marziale dei maschi che domina la società in ogni sua formazione, dalle gerarchie e dalla competizione nella sfera religiosa fino a quella universitaria. Woolf riconosce nell’esercizio della guerra la radice e il monumento del sistema patriarcale, insieme conflitto/scontro per il dominio ed erezione delle insegne della vittoria.

Distruzione e “gloria”. Che le donne stiano fuori da questo schema – dice Woolf – che non contribuiscano neppure col confezionare calze di lana per i soldati. Produrre calze di lana per i soldati significa, per Virginia Woolf, essere cobelligeranti, figuriamoci inviare armi!

Le armi che inviamo servono a prolungare la guerra – certo, una guerra “di difesa”, ma le parole non contano quando occultano astrattamente la realtà concreta di combattimenti che atterrano i disarmati, i civili inermi. Il pensiero femminista deve trovare parole nuove e diverse per prevenire la guerra. Almeno la metà del genere umano (una metà che attraversa tutte le classi sociali) a cui dovrebbe stare a cuore la liberazione di tutte e di tutti dalle oppressioni sistemiche (antidemocratiche) che riguardano la catastrofe ambientale e umana a medio termine, e la catastrofe umana, economica, culturale della guerra, ora.

Inutile restare dentro il dettaglio, dentro il limite irrelato del 24 febbraio giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ben prima di quella invasione occorreva intervenire assumendo decisioni per le vie diplomatiche, che pur dovranno esserci alla fine della guerra, con la differenza di non dover contare i morti, i feriti, gli sfollati, i miliardi spesi e quelli da spendere per la ricostruzione. Con la differenza di non dover fare i conti con l’impoverimento della maggioranza degli abitanti del pianeta e con l’aumentare della insicurezza alimentare dei più poveri, aggravate sempre dalla guerra. Con la differenza, per l’Europa, di non doversi oggi confrontare con nuovi nemici come il popolo russo già a lei legatissimo in passato.

Non rientra nella tradizione del pensiero femminista la logica imperialista, dell’una e dell’altra parte, che prepara la guerra allargando il confine Nato (e le basi militari) da una parte e invadendo uno stato sovrano dall’altra. Non vi rientra poiché, solo a voler guardare all’insegnamento di Virginia Woolf (dal lato inglese) e di Rosa Luxemburg (dal lato tedesco-polacco) capiremmo che ciò che conta non è la scintilla sprigionata il 24 febbraio scorso, ma la politica militarista imperante – oggi rilevata nella produzione e vendita di armi in crescita da parte dell’Italia e degli Usa e nella loro esportazione in molti dei paesi in guerra.

La scintilla del 24 febbraio, per essere compresa, non può essere valutata isolatamente, poiché non solo la realtà storicizzata va considerata in ogni aspetto che la contestualizza, ma anche la realtà presente, per essere compresa, non può sfuggire al contesto di riferimento. Quel contesto sono gli otto anni e le 14mila vittime (10mila russe, 4mila ucraine) della guerra invisibile del Donbass e il mancato rispetto degli accordi di Minsk.

Non si tratta più di assegnare torti o ragioni in presenza dell’aggressione russa, ma di condannare il mancato ricorso a soluzioni alternative alla guerra che esistono necessariamente come esisteranno inevitabilmente alla fine dei presenti combattimenti e degli insensati bombardamenti.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non solo doveva e poteva essere impedita dalle potenze europee ed extraeuropee (le europee soprattutto in virtù di una Unione che dovrebbe insegnare al mondo come si diventa un laboratorio di integrazione politica ed economica) evitando i rischi di una escalation militare di larga scala fino al superamento del tabù del nucleare, ma soprattutto doveva essere contrastata dall’Europa per disincentivare la spesa militare che è centro di interessi militaristici/imperialistici inammissibili in regimi di governo democratici. Mi rendo conto che è ingenuo pensarlo, come se non fosse bastata la pandemia a provare che le scelte di governo non hanno minimamente tratto conseguenze per potenziare il sistema sanitario pubblico duramente messo alla prova durante le fasi più acute del contagio.

Il gioco macabro è lo stesso di molte guerre. Sostiene Canetti – la cui meditazione su massa e potere compie affondi decisivi sulla morte e sulla guerra – che in principio ogni Paese si sente minacciato, e proclama questo pericolo pubblicamente al mondo:

«Si sia o meno gli aggressori, si cercherà sempre di creare la finzione di essere minacciati.[…]La morte, da cui in verità ciascuno è sempre minacciato, dev’essere proclamata come condanna collettiva perché ci si possa opporre a essa attivamente. Ci sono, per così dire, dichiarati tempi di morte durante i quali la morte si volge verso un intero gruppo determinato, scelto arbitrariamente. “Ora si va contro tutti francesi”, oppure “Ora si va contro tutti i tedeschi».

L’entusiasmo con cui gli uomini accolgono una dichiarazione di tal fatta, ha la sua radice nella vigliaccheria del singolo dinanzi alla morte. Da solo, nessuno vorrebbe guardarla in faccia. È già più facile in due, quando due nemici eseguono per così dire la reciproca condanna; e non è più affatto la medesima morte quando migliaia la affrontano insieme. Il peggio che possa capitare agli uomini in guerra – e cioè morire insieme – risparmia loro la morte individuale che essi temono più di tutto».

Bisogna ringraziare Canetti (e con lui pochi altri scrittori come Rolland, Zweig, Anders) per avere smascherato il vero volto dell’entusiasmo interventista, rovesciato il mito del coraggio e del valore guerresco, penetrata la materia oscura su cui riescono a far leva le fanfare necrofile dell’avanzata militare, delle conquiste imperialistiche.

Le donne, al contrario, ripudiano la guerra. Generatrici di vita e maestre di resistenza sono riparatrici e non distruttrici. Conoscono e amano l’unicità di ciascuno dei loro figli e figlie, e le differenze di cui è formata l’umanità dei popoli. La guerra è la rovina di ciò che le donne rappresentano e perseguono. Lo sapeva Virginia Woolf che tra le cose da imparare per prevenirla poneva «l’arte di comprendere la vita e la mente degli altri, insieme alle arti minori che le completano: l’arte di conversare, di vestire, di cucinare», che tra gli scopi di un college da lei immaginato indicava quello «non di segregare e di specializzare, ma di integrare» (Bianchi, p.62).

Lo sapeva, ancor prima, e fortemente, Rosa Luxemburg (nella foto alla Conferenza femminile dell’Internazionale socialista, Stoccarda, 1907) imprigionata più e più volte per il suo irriducibile antimilitarismo. Oltre agli scritti di pensatrice politica formidabile, le sue lettere dipingono una passione inesausta per la vita in ogni forma, e studi e letture in ogni direzione disciplinare. Il più “intransigente impegno rivoluzionario” si esprime in una “voce di donna” , dando luogo forse al primo e unico esempio nella sinistra intellettuale mondiale di un internazionalismo sentito empaticamente:

Lo sapeva, ancor prima, e fortemente, Rosa Luxemburg (nella foto alla Conferenza femminile dell’Internazionale socialista, Stoccarda, 1907) imprigionata più e più volte per il suo irriducibile antimilitarismo. Oltre agli scritti di pensatrice politica formidabile, le sue lettere dipingono una passione inesausta per la vita in ogni forma, e studi e letture in ogni direzione disciplinare. Il più “intransigente impegno rivoluzionario” si esprime in una “voce di donna” , dando luogo forse al primo e unico esempio nella sinistra intellettuale mondiale di un internazionalismo sentito empaticamente:

«Questo spaventoso massacro reciproco di milioni di proletari al quale assistiamo attualmente con orrore, queste orge dell’imperialismo assassino che accadono sotto le insegne ipocrite di “patria”, di “civiltà”, “libertà”, “diritto dei popoli” e che devastano città e campagne, calpestano la civiltà, minano alle basi la libertà e il diritto dei popoli, rappresentano un tradimento clamoroso del socialismo» (Rosa Luxemburg, Lettere contro la guerra, Berlino 1914-1918, a cura di Anna Bisceglie, Roma, Prospettiva, 2004). Dopo la scelta del partito socialdemocratico tedesco di votare compatto l’aumento della spesa militare preparandosi al conflitto mondiale, dopo che Luxemburg ebbe il cranio fracassato a colpi di calcio di fucile prima di essere gettata nella Sprea, Hitler e il partito nazional socialista salirono al potere.

Siamo ripiombati in Europa in una barbarie culturale distruttiva del sogno dell’integrazione, in un arretramento spaventoso dalla rappresentanza democratica ammantati dei feticci delle bandiere, del razzismo e dell’oscurantismo nazionalistico, che credevamo sepolti. Conquistare l’umanità per il genere umano è un processo lento e difficile, ma andare nella direzione opposta non si addice alle donne. Non sarà fatto nel nome delle donne.

L’autrice: Paola Paesano è componente del direttivo di Costituente terra

Per approfondimenti:https://left.it/libri/#43

Nelle Metamorfosi di Ovidio, Adone muore nel bosco durante una battuta di caccia, e dal suo sangue spunta un fiore bianco e rosso. Possiamo leggervi, in questa ri-nascita, la resistenza e la vitalità dell’artista, al quale il presente – interrogato con domande precise e decise – sembra chiedere di stare dentro gli eventi e di essere rivoluzionario?

Nelle Metamorfosi di Ovidio, Adone muore nel bosco durante una battuta di caccia, e dal suo sangue spunta un fiore bianco e rosso. Possiamo leggervi, in questa ri-nascita, la resistenza e la vitalità dell’artista, al quale il presente – interrogato con domande precise e decise – sembra chiedere di stare dentro gli eventi e di essere rivoluzionario?

A questo proposito la pubblicazione a Londra nel 1915 del “Rapporto Bryce” (Viscount J. Bryce,

A questo proposito la pubblicazione a Londra nel 1915 del “Rapporto Bryce” (Viscount J. Bryce,

La giornalista

La giornalista  (British &) American delegates to the International Congress of Women which was held at the Hague, the Netherlands in 1915. The delegates include: British feminist and peace activist Emmeline Pethick-Lawrence (1867-1954), social activist and writer Jane Addams (1860-1935), and Annie E. Malloy, president of the Boston Telephone Operators Union. To the right of Malloy may be labor journalist and activist Mary Heaton Vorse (1874-1966) and the woman wearing a hat on the far right may be Lillian Kohlhamer of Chicago. (Source: Flickr Commons project, 2012)

(British &) American delegates to the International Congress of Women which was held at the Hague, the Netherlands in 1915. The delegates include: British feminist and peace activist Emmeline Pethick-Lawrence (1867-1954), social activist and writer Jane Addams (1860-1935), and Annie E. Malloy, president of the Boston Telephone Operators Union. To the right of Malloy may be labor journalist and activist Mary Heaton Vorse (1874-1966) and the woman wearing a hat on the far right may be Lillian Kohlhamer of Chicago. (Source: Flickr Commons project, 2012) Assistiamo a una sessualizzazione della guerra russo-ucraina facilitata dal fatto che, mentre da un lato, il fenomeno del femminicidio è assurto a emergenza sociale, culturale, oggetto di sensibilizzazione pubblica e di nuovi provvedimenti legislativi, dall’altro lato la guerra, che da sempre è nel dominio della politica e dell’economia, viene al contrario trattata come una crisi e una tragedia di coppia. Per un verso è il modo che taluni hanno, donne comprese, di semplificare la guerra, di renderla alla portata dei talkshow, dall’altra è un modo scellerato di renderla familiare, riducendola a dramma quotidiano tra due persone, addomesticandola, insomma “umanizzandola”.

Assistiamo a una sessualizzazione della guerra russo-ucraina facilitata dal fatto che, mentre da un lato, il fenomeno del femminicidio è assurto a emergenza sociale, culturale, oggetto di sensibilizzazione pubblica e di nuovi provvedimenti legislativi, dall’altro lato la guerra, che da sempre è nel dominio della politica e dell’economia, viene al contrario trattata come una crisi e una tragedia di coppia. Per un verso è il modo che taluni hanno, donne comprese, di semplificare la guerra, di renderla alla portata dei talkshow, dall’altra è un modo scellerato di renderla familiare, riducendola a dramma quotidiano tra due persone, addomesticandola, insomma “umanizzandola”.

Romain Rolland

Romain Rolland  Una immagine di una giovane donna della Nazione Seneca (che faceva parte della Confederazione degli Irochesi), 1908

Una immagine di una giovane donna della Nazione Seneca (che faceva parte della Confederazione degli Irochesi), 1908

Se le donne tutte non si mettono fuori della guerra “degli uomini colti” (Virginia Woolf chiamava così la borghesia e la classe dirigente inglese) restano intrappolate nell’ordine cavalleresco maschile che è la versione nobile del militarismo bellicista.

Se le donne tutte non si mettono fuori della guerra “degli uomini colti” (Virginia Woolf chiamava così la borghesia e la classe dirigente inglese) restano intrappolate nell’ordine cavalleresco maschile che è la versione nobile del militarismo bellicista. Lo sapeva, ancor prima, e fortemente, Rosa Luxemburg (nella foto alla Conferenza femminile dell’Internazionale socialista, Stoccarda, 1907) imprigionata più e più volte per il suo irriducibile antimilitarismo. Oltre agli scritti di pensatrice politica formidabile, le sue lettere dipingono una passione inesausta per la vita in ogni forma, e studi e letture in ogni direzione disciplinare. Il più “intransigente impegno rivoluzionario” si esprime in una “voce di donna” , dando luogo forse al primo e unico esempio nella sinistra intellettuale mondiale di un internazionalismo sentito empaticamente:

Lo sapeva, ancor prima, e fortemente, Rosa Luxemburg (nella foto alla Conferenza femminile dell’Internazionale socialista, Stoccarda, 1907) imprigionata più e più volte per il suo irriducibile antimilitarismo. Oltre agli scritti di pensatrice politica formidabile, le sue lettere dipingono una passione inesausta per la vita in ogni forma, e studi e letture in ogni direzione disciplinare. Il più “intransigente impegno rivoluzionario” si esprime in una “voce di donna” , dando luogo forse al primo e unico esempio nella sinistra intellettuale mondiale di un internazionalismo sentito empaticamente:

Negli ultimi anni Fabbri, ha cambiato radicalmente spartito, ed è approdato alla storia culturale, dapprima con una collazione di saggi dedicati a personalità del mondo intellettuale e politico, e ora con un più impegnativo volume, L’alba del Novecento. Alle radici della nostra cultura (Laterza, 2022). Diciamo subito che il tratto di originalità di questo volume consiste nell’essere una storia della cultura europea e occidentale scritta da uno studioso che non è uno storico della cultura, ma un ricercatore che ha dedicato una vita ai fenomeni economici e sociali dell’età contemporanea. Questo non essere del mestiere, cioè uno storico culturale tout court, gli dà per un verso un curiosità di scoperta e una capacità di stupirsi che trasmette anche al lettore, ma al tempo stesso gli consente di illuminare il lato oscuro e come vedremo anche sanguinario della pagina di arte e di civiltà che l’Europa scrive tra Otto e Novecento.

Negli ultimi anni Fabbri, ha cambiato radicalmente spartito, ed è approdato alla storia culturale, dapprima con una collazione di saggi dedicati a personalità del mondo intellettuale e politico, e ora con un più impegnativo volume, L’alba del Novecento. Alle radici della nostra cultura (Laterza, 2022). Diciamo subito che il tratto di originalità di questo volume consiste nell’essere una storia della cultura europea e occidentale scritta da uno studioso che non è uno storico della cultura, ma un ricercatore che ha dedicato una vita ai fenomeni economici e sociali dell’età contemporanea. Questo non essere del mestiere, cioè uno storico culturale tout court, gli dà per un verso un curiosità di scoperta e una capacità di stupirsi che trasmette anche al lettore, ma al tempo stesso gli consente di illuminare il lato oscuro e come vedremo anche sanguinario della pagina di arte e di civiltà che l’Europa scrive tra Otto e Novecento.