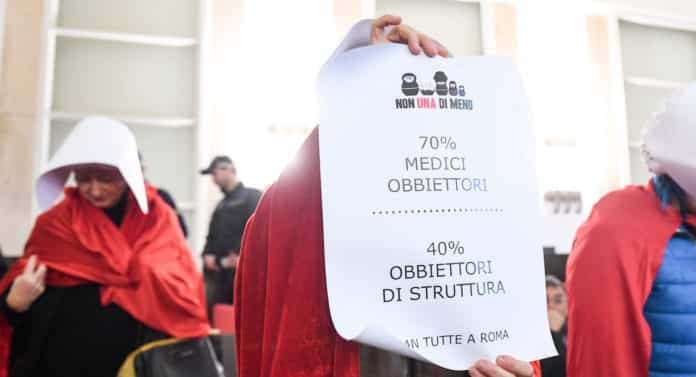

Sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) le strutture sanitarie in Italia con il 100% di obiettori di coscienza per medici ginecologi, anestesisti, infermieri o Oss. Quasi 50 quelli con una percentuale superiore al 90% e oltre 80 quelli con un tasso di obiezione superiore all’80%. È quanto emerge dall’indagine aggiornata “Mai Dati!” di Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina, e di Sonia Montegiove, informatica e giornalista.

44 anni dopo l’approvazione della legge 194 il primo dato che salta all’occhio è la difficoltà di ottenere dati. «La ricerca – spiega l’Associazione Luca Coscioni – , tramite accesso civico generalizzato, ha evidenziato ciò che la Relazione ministeriale non fa emergere, pubblicando i dati chiusi e aggregati per Regione».

Come ha spiegato Filomena Gallo, avvocato e Segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni: «Una cosa è però molto chiara: la legge 194 è ancora mal applicata o addirittura ignorata in molte aree del nostro paese. Con Anna Pompili e Mirella Parachini, ginecologhe, e con l’Associazione Luca Coscioni abbiamo spesso evidenziato le criticità reali dell’applicazione e dell’accesso alla interruzione volontaria della gravidanza. Oggi chiediamo con urgenza al ministro della Salute Roberto Speranza e al ministro della Giustizia Marta Cartabia che i dati sull’applicazione della legge 194 siano in formato aperto, di qualità, aggiornati e non aggregati; che si sappia quanti sono i non obiettori che eseguono le Ivg e gli operatori che le eseguono dopo il primo trimestre; che tutte le regioni offrano realmente la possibilità di eseguire le Ivg farmacologiche in regime ambulatoriale; che venga inserito nei Lea un indicatore rappresentativo della effettiva possibilità di accedere alla Ivg in ciascuna regione; e che la relazione ministeriale venga presentata ogni anno nel rispetto dell’articolo 16 della stessa 194».

«L’indagine Mai dati ci dice che la valutazione del numero degli obiettori e dei non obiettori è troppo spesso molto lontana dalla realtà», aggiungono Chiara Lalli e Sonia Montegiove, autrici della indagine Mai Dati. «Dobbiamo infatti sapere, tra i non obiettori, chi esegue realmente le Ivg (in alcuni ospedali alcuni non obiettori eseguono solo ecografie, oppure ci sono non obiettori che lavorano in ospedali nei quali non esiste il servizio Ivg, e quindi non ne eseguono). La percentuale nazionale di ginecologi non obiettori di coscienza (che secondo la Relazione è del 33%) deve, dunque, essere ulteriormente ridotta perché non tutti i non obiettori eseguono Ivg. Non basta conoscere la percentuale media degli obiettori per regione per sapere se l’accesso all’Ivg è davvero garantito in una determinata struttura sanitaria. Perché ottenere un aborto è un servizio medico e non può essere una caccia al tesoro».

Tra l’altro l’indagine di Lalli e Montegiove tramite accesso civico generalizzato evidenzia come l’ultima Relazione sulla stessa legge del Ministero della salute e i dati in essa contenuti, relativi al 2019, restituiscono una fotografia poco utile, sfocata, parziale di quanto avviene realmente nelle strutture ospedaliere del nostro Paese. La relazione dovrebbe restituire un quadro il più possibile realistico sullo stato di applicazione della legge, al fine di avviare tutte le manovre correttive, per superare le diseguaglianze tra le regioni e per assicurare a tutte le donne l’accesso all’Ivg. Di fatto, sia il ritardo nella presentazione, sia gli indicatori e le modalità di pubblicazione dei dati (chiusi e aggregati), rendono la relazione un’osservazione passiva e neanche tanto veritiera della realtà. Questo rende impossibile qualunque miglioramento. L’indagine rende evidente come sia necessario aprire i dati, non solo sulla obiezione di coscienza, al fine di consentire la lettura, l’analisi e la rielaborazione di queste informazioni da parte di chiunque.

Le richieste sono chiare e precise:

«Chiediamo al ministero – scrivono le autrici dell’indagine – di aprire i dati e di proseguire nella raccolta: tutti i dati devono essere aperti, pubblici, aggiornati e per singola struttura (e non in pdf e in ritardo di anni, diversamente da come previsto e come succede ora).

I dati non riguardano ovviamente solo l’obiezione di coscienza, ma tutte le informazioni già presenti nella Relazione, come l’aborto medico (RU486) e l’aborto dopo il primo trimestre.

Chiediamo di sapere quanti non obiettori effettuano le Ivg, qual è il numero medio settimanale di Ivg per non obiettore e se ogni struttura in cui non c’è il servizio assicura alle donne il percorso di Ivg.

Ricordiamo che i dati aperti non sono una concessione ma un nostro diritto.

Chiediamo di sapere quale “indicazione [è stata data] alle Regioni e alle strutture di organizzarsi per proseguire a fornire la prestazione” e quale ricaduta ha avuto la pandemia “sull’organizzazione dei servizi e sullo svolgimento dell’intervento” (pagina 13 della Relazione).

Chiediamo di aprire i dati sulla tabella “IVG nel contesto dell’emergenza COVID-19-maggio-giugno 2020” (pagina 14), soprattutto per le seguenti voci:

- Una o più strutture hanno deciso in autonomia di interrompere il servizio Ivg (2)

- Una o più strutture hanno deciso in autonomia di ridurre il numero di interventi settimanali (4)

- Una o più strutture hanno deciso in autonomia di sospendere le procedure di Ivg farmacologica (4)

- Una o più strutture hanno deciso in autonomia di sospendere le procedure di Ivg chirurgica (2)

E chiediamo quali Regioni hanno segnalato problemi e quali no (12 non hanno segnalato problemi).

Chiediamo alle Regioni di fare la stessa cosa e di uniformare le modalità di presentazione dei dati. Se il Lazio è fermo al 2018 con un bel pdf chiuso, la Regione Toscana, seppure ferma al 2020, è un ottimo esempio.

I dati che abbiamo raccolto scadranno presto. Anzi, forse sono già scaduti quelli che abbiamo ricevuto ad agosto dai più bravi che ci hanno risposto subito, come il Policlinico Casilino e l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Questo lavoro richiede un osservatorio permanente.

Solo con questi dati aperti e aggiornati continuamente si può fare una mappa utile.

Possiamo ispirarci alla Spagna o all’Inghilterra.

Rendere accessibili e aperti i dati analitici metterebbe in luce le difficoltà ancora presenti in Italia per accedere al servizio di Ivg. Queste difficoltà, secondo l’ONU, possono essere:

- restrictive laws

- poor availability of services

- high cost

- stigma

- the conscientious objection of health-care providers and

- unnecessary requirements, such as mandatory waiting periods, mandatory counselling, provision of misleading information, third-party authorization, and medically unnecessary tests that delay care»

Sarebbe ora di riconoscere che l’obiezione di coscienza non è una questione morale ma è una questione di accesso a un servizio.

Buon venerdì.

Nella foto: protesta di Non una di meno contro una mozione anti-aborto al Consiglio comunale di Milano, 21 novembre 2018

</a

</a