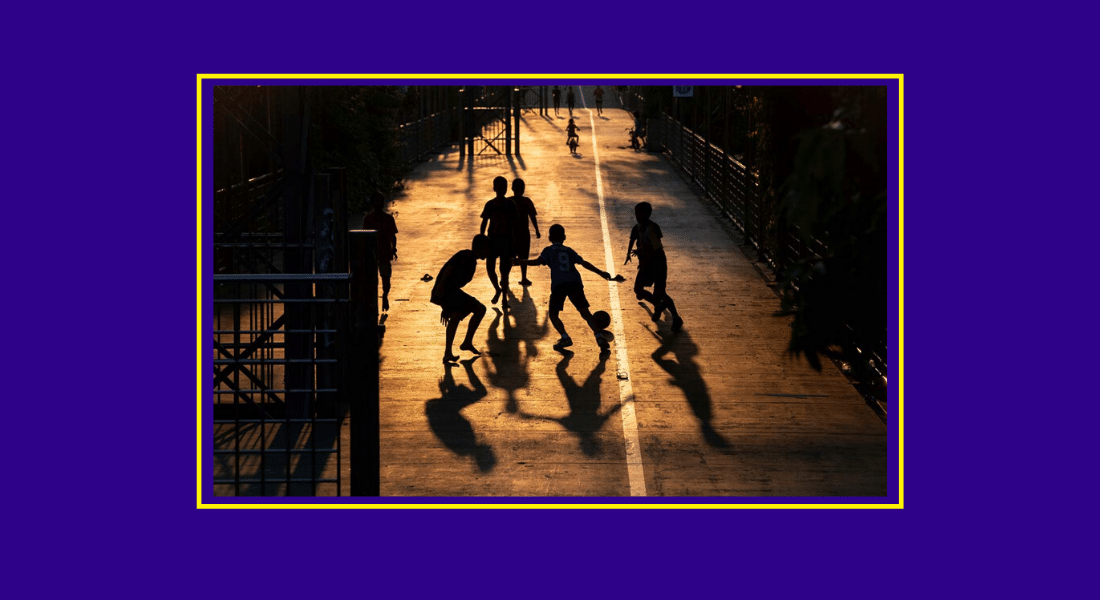

Descrivere con gli occhi dei bambini ciò che vedono e sentono, e che spesso non riescono ad esprimere, in questo periodo di distanziamento sociale al quale ci siamo dovuti attenere per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Porre l’attenzione su come i più piccoli stanno affrontando questa situazione nuova. Questo è il focus degli scatti che vi proponiamo, un’opera di Laura Costa, giovane mamma del catanese

L’arte di uscire dalla crisi: AWI – Art Workers Italia

Cosa succederà al mondo dell’arte quando sarà passata l’emergenza Covid-19 e riapriranno gli studi degli Artisti, i Musei, le Fondazioni, gli spazi no-profit, le gallerie private, le fiere d’arte?

Ci sarà stato un cambiamento della fruizione dell’arte, soprattutto di quella contemporanea? Si riuscirà a sostenere anche gli Artisti visivi e performativi che creano la bellezza, ma che nonostante questo sono senza Albo professionale e senza Associazioni di categoria e con difficoltà troveranno accesso alle misure governative di sostentamento?

Gli artisti si ritroveranno ad affrontare senza strumenti un’economia globale malmessa che difficilmente li considererà degni di tutela, questione con cui anche le gallerie private, curatori e direttori di Musei dovranno fare i conti. Si può sperare, come è successo in passato, che dopo una mostruosa crisi segua una grande ripresa economica, ma le riprese economiche non avvengono da sole. Gli addetti ai lavori dell’arte stanno cercando una “cura” che oltre alla guarigione possa strutturare anticorpi?

Il gruppo informale AWI – Art Workers Italia risponde ai quesiti di Alessio Ancillai:

AWI – Art Workers Italia risponde ai quesiti di Alessio Ancillai:

Le tue domande evidenziano come l’attuale crisi sanitaria abbia determinato la sospensione, più spesso la perdita, di impieghi, progetti, impegni lavorativi nazionali e internazionali. Si tratta di una situazione che ha colpito duramente chi opera nel settore delle arti e della cultura, e che accomuna gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori a livello globale. Tuttavia, oltre alle ovvie e drammatiche conseguenze contestuali alla crisi, questa sospensione forzata ha mostrato con chiarezza che a renderci vulnerabili e in molti casi inermi di fronte alla situazione è la configurazione stessa dei nostri rapporti di lavoro: nella maggior parte dei casi, la parcellizzazione e la discontinuità dei nostri impieghi sono state infatti sino ad oggi motivo di esclusione da qualsiasi forma di ammortizzatore sociale, oltre che dai meccanismi di tutela previsti dal governo nel decreto “Cura Italia”, come la cassa integrazione in deroga o il bonus una tantum erogato dall’INPS.

Ciò ha creato le condizioni politiche e materiali per mettere finalmente in discussione tutto ciò che è considerato come norma nella configurazione dei rapporti di lavoro all’interno del sistema dell’arte contemporanea, in cui convivono meccanismi e standard propri dell’industria del lusso e salari poco al di sopra della soglia di povertà, nonché intollerabili percentuali di lavoro sommerso ed elevati livelli di istruzione.

Per tutte queste ragioni, non riteniamo auspicabile alcuna ripartenza che non tenga conto delle problematiche strutturali dell’intero sistema. Crediamo che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dell’arte contemporanea debbano costituire il centro di qualsiasi riflessione concernente il futuro. Crediamo non possa esistere alcuna modalità di ripartenza che prescinda da una concreta adesione a principi di inclusività e sostenibilità, in relazione solidale con tutte le lavoratrici e i lavoratori sottopagati e sfruttati, in direzione di un cambiamento profondo che metta a valore l’obiettivo di un orizzonte egualitario per tutte le soggettività marginalizzate e invisibilizzate. E non è possibile fare questo senza passare attraverso una radicale redistribuzione delle risorse e un impegno concreto in direzione di politiche volte a sviluppare forme di sostegno economico di base per chi lavora.

A tale scopo, attraverso pratiche di ricerca e scrittura collettiva, da fine marzo a oggi abbiamo elaborato un manifesto in cui esponiamo una serie di obiettivi a breve e lungo termine. Le nostre proposte affrontano il riconoscimento delle specificità delle professioni che operano nell’arte contemporanea, la regolamentazione dei rapporti di lavoro, la redistribuzione delle risorse, nonché l’avvio e il consolidamento di attività formative per le professioniste e i professionisti del settore con l’obiettivo di ridare valore al ruolo della ricerca e dell’educazione all’arte contemporanea. Si tratta di uno sforzo importante ma necessario, che parte dalla riforma e dal ripensamento delle logiche che alimentano l’intero settore, costituendo la nostra imprescindibile prospettiva strategica nel breve e nel lungo periodo.

A tal proposito, il 24 aprile 2020 abbiamo inviato una lettera al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla quale non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ciononostante, continueremo a lavorare affinché le lavoratrici e i lavoratori dell’arte contemporanea riescano a emanciparsi da una condizione di invisibilità ingiustificata e inaccettabile, nella direzione di un pieno riconoscimento civile e politico delle specificità e del ruolo fondamentale all’interno delle dinamiche locali e globali della produzione culturale.

Art Workers Italia è un gruppo informale di lavoratrici e lavoratori delle arti contemporanee nato durante la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. AWI include figure che operano nella ricerca, produzione, esposizione e mediazione dell’arte contemporanea, riunite per veicolare le loro istanze con voce indipendente. Il gruppo, attraverso una pratica di ricerca collaborativa, lavora per il riconoscimento e la tutela delle professioniste e dei professionisti del settore, realizzando indagini specifiche e proponendo proposte concrete, sia nel contesto emergenziale, sia sul lungo termine.

*

Ripensare gli spazi urbani per un nuovo modello di cittadinanza

C’è una preoccupazione ricorrente nelle cronache di queste settimane che non riguarda solo la salute pubblica, messa a rischio dalla diffusione del Covid19: si tratta della ripresa dell’economia, che assume un’urgenza quasi maggiore della sconfitta del virus, e che pare la nuova frontiera da conquistare dopo il blocco forzato che ha messo in ginocchio un sistema già labile.

Il rallentamento del sistema produttivo italiano, la crisi di interi settori e l’inevitabile recessione che metterà a rischio migliaia di posti di lavoro, provocherà anche una contrazione della domanda interna, che rischia di innescare un circolo vizioso fatale. Inevitabile, in questo quadro, immaginare – come Left propone da diverse settimane – la necessità di massicci interventi pubblici che, con gradazioni e finalità diverse in ogni singolo Paese, tenteranno di rivitalizzare un sistema capitalistico vicino al collasso.

Anche in Italia si è parlato a più riprese di interventi statali, con i Decreti “Cura Italia” e il prossimo “di Rilancio”, che mettono sul piatto decine di miliardi a sostegno dell’economia.

Eppure la prospettiva sembra ancorata alla fase emergenziale: i sussidi alle partite Iva, la Cassa integrazione, i provvedimenti volti a garantire liquidità a imprese e pubbliche amministrazioni, rispondono, più o meno efficacemente, a richieste di ristoro giunte da vari settori e non lasciano ancora intravedere una reale strategia di ripresa e sviluppo.

Ci troviamo dunque nella condizione di dover prevedere nuovi investimenti pubblici, che inevitabilmente ricadranno sulle spalle dei cittadini di domani, dopo anni di austerity che hanno aumentato la disparità tra ricchi e poveri, e di interventi spesso volti a salvare il salvabile, nel migliore dei casi posti di lavoro o in cassa integrazione, rivelatisi però infruttuosi e insufficienti nel medio termine.

Nei giorni più duri della pandemia sociologi, politici e intellettuali si sono domandati spesso se da questa prova così difficile ne saremmo usciti migliori o peggiori: un esercizio sterile, dal momento che, con molta probabilità, quando la macchina produttiva si riallineerà ai suoi standard, verremo tutti fagocitati di nuovo nei suoi ritmi e travolti dai valori che essa impone. Ne usciremo uguali a prima, forse, ma sarebbe sciocco non fare tesoro dell’esperienza che ci è toccato di vivere e che ci ha costretto a riflettere ben oltre gli orizzonti contingenti.

Abbiamo ammirato, già nei primi giorni di quarantena, come la natura tendesse a reagire positivamente all’assenza dell’uomo, con il miglioramento dell’aria e la presenza di fauna in zone in cui non eravamo abituati a vederne. Addirittura alcuni studiosi hanno individuato nella crescita sproporzionata della zona industriale di Wuhan una delle cause che ha portato il virus a fare il salto di specie, adattandosi alla più invadente, quella umana. A fronte di queste considerazioni di carattere globale, la quarantena ha presentato in maniera evidente il costo in termini sociali di città nelle quali vive più della metà della popolazione italiana, pensate con un centro storico di pregio e molte periferie-dormitorio, ove l’urbanistica non favorisce la convivenza ma anzi la mancanza di spazi comuni e servizi di qualità acuisce conflitti sociali tra deboli: chi vive in questi quartieri, con una disponibilità di metri quadrati pro-capite certamente inferiore a quella di chi vive in centro, è stato sottoposto a una prova ben più difficile durante il lockdown e c’è da aspettarsi che paghi a caro prezzo anche l’inevitabile crisi economica.

Sebbene non sia un mistero che in Italia l’andamento dell’economia e quello dell’edilizia siano strettamente interconnessi, non si può più immaginare di creare sviluppo e posti di lavoro attraverso l’indiscriminata erosione del territorio, o speculazioni edilizie che vedono costruire nuove abitazioni, destinate a rimanere vuote e a non incidere sulla risoluzione dell’emergenza abitativa, a causa della scelta dei costruttori di usarle quali garanzia bancaria invece che affittarle a prezzi di mercato accessibili.

Così come non può essere considerata vera innovazione la costruzione senza criterio di non luoghi come i centri commerciali, che svuotano i quartieri delle attività commerciali prima di essere anch’essi fagocitati da concorrenti più grandi e più attraenti, restando, in un processo analogo a quello che ha colpito numerose zone ex industriali, cattedrali nel deserto ai margini di città che, paradossalmente, si espandono mangiando terreno e lasciano veri e propri “vuoti urbani” al proprio interno.

Ripensare lo sviluppo delle nostre città rappresenta un dovere anche alla luce delle previsioni del World Urbanization Prospects 2018 a cura del Dipartimento di Dinamica della popolazione degli affari economici e sociali presso le Nazioni Unite: tale ricerca prevede che entro la metà di questo secolo, due terzi della popolazione vivranno nelle città, incrementando la domanda di servizi pubblici e rendendo indispensabile una pianificazione sostenibile, capace di far fronte alla riduzione della produzione agricola e al bisogno di cibo, all’erosione delle risorse naturali, all’inquinamento dell’aria e delle acque e allo smaltimento dei rifiuti.

Lo sviluppo delle nostre città nel secolo scorso è avvenuto in massima parte attraverso piani regolatori sovrapponibili, che prevedevano un centro e molte periferie: oggi forse è giunto il momento di superare questo paradigma e pensare a città multicentriche, in cui lo spostamento sia ridotto, anche con investimenti infrastrutturali che facilitino l’home working, o realizzato grazie a servizi pubblici progettati per ricucire i territori.

La sfida che dovremmo raccogliere è quella di impegnare le scarse risorse a disposizione per ripensare i nostri spazi, i modelli di sviluppo e di convivenza civile, costruendo nuove forme di cittadinanza attiva e processi democratici che vadano oltre la semplice partecipazione a un voto: un risultato possibile attraverso un grande piano di Rigenerazione Urbana, a patto che questa non si limiti a dettare regole per interventi edilizi e urbanistici, ma consista in un nuovo approccio, un metodo, che permetta di recuperare spazi in funzione del cittadino.

In Italia esistono migliaia di edifici, gran parte di proprietà del demanio, che si trovano in stato di non utilizzo, con vari gradi di deperimento: è necessario ripartire da questi, investendo laddove possibile sul riuso, individuando con i territori le possibili finalità e arrivando all’abbattimento per la creazione di nuovi spazi, anche di verde pubblico, laddove un recupero risultasse troppo oneroso.

Un processo questo, che laddove interessasse edifici pubblici, non solo quelli dismessi, abbandonati o sottoutilizzati, nel medio termine permetterebbe anche una loro messa a reddito, comportando non pochi risparmi in termini di manutenzione: secondo il Piano nazionale per la rigenerazione urbana sostenibile, presentato nel 2012 dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc), gli immobili pubblici sono valutati oltre 400 miliardi di euro, realizzano modesti rendimenti e hanno un costo di gestione che raddoppia o triplica gli stessi costi sostenuti dai privati: sebbene nel frattempo ci siano stati disorganici interventi di efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale, questi dovrebbero essere implementati, e tutto il patrimonio edilizio pubblico dovrebbe essere investito da una rigenerazione che lo rendesse più economico, sostenibile e maggiormente fruibile per i cittadini, o in alternativa, quando questo fosse conveniente, da un abbattimento o un’alienazione che porterebbe risorse per investire nella trasformazione dei quartieri interessati dalla Rigenerazione.

Né va dimenticato che, secondo il Rapporto sullo stadio del rischio del territorio italiano realizzato da Cresme, in un Paese in cui più del 50% delle abitazioni ha più di quaranta anni e un ulteriore 30% è stato costruito tra il 1970 e il 1990, oltre la metà delle abitazioni e il 38% dei comuni sono interessati da un rischio sismico. Addirittura per il già citato Cnappc, tre quarti dei 120 milioni di vani che costituiscono il patrimonio immobiliare del Paese, saranno “inadeguati in un futuro non più rimandabile”, perché in gran parte realizzati da “un’edilizia di scarsissima qualità, inadeguata sia in riferimento alle norme antisismiche e idrogeologiche che a quelle sulla qualità degli impianti e dei consumi”.

Ma al di là dei pur notevoli ritorni “pratici” che un investimento di questo tipo comporterebbe, come il rinnovo e il miglioramento del patrimonio edilizio e la creazione di lavoro, rilanciare l’edilizia sostenibile e di qualità attraverso interventi di Rigenerazione Urbana significherebbe migliorare l’habitat dei cittadini, investendo non solo nella sostenibilità ma soprattutto nel “capitale sociale” delle periferie, in una nuova concezione che lo vedrebbe protagonista e non oggetto passivo del cambiamento, in una sinergia che comprenderebbe pubblico, privato e sociale, mettendo a sistema interessi ed esigenze di diversa natura.

Va da sé infatti, che la presenza di una moltitudine di singolarità e la scarsità di risorse, obbligherebbe le Amministrazioni a calare ogni singolo progetto nella realtà in cui andrebbe realizzato, attraverso un confronto con tutti i possibili portatori di interessi, pubblici o privati, imprese o associazioni di quartiere, con una condivisione progettuale non calata dall’alto ma che sarebbe, finalmente, pensata per le esigenze di chi quegli spazi è chiamato a viverli.

Dalla vivibilità dei centri storici, oggi nel migliore dei casi resi attrazioni turistiche e nel peggiore borghi abbandonati, alla restituzione alla collettività di spazi pubblici destinati a un utilizzo che migliori la qualità della vita come attività culturali, ludiche o sportive, passando per la ricreazione di densità abitativa negli spazi rarefatti, un reale, coerente e almeno decennale progetto di rigenerazione urbana permetterebbe all’inevitabile sofferenza che la crisi porterà sui conti pubblici, di essere accompagnata da un rinnovamento del Paese, più sicuro nei suoi edifici, con città più efficienti, razionali ed economiche dal punto di vista energetico, ma soprattutto capaci di sviluppare, anche attraverso la loro trasformazione estetica e funzionale, con la differenza tra un ricco centro e una periferia degradata fortemente attenuata quando non eliminata, un modello più accettabile di sviluppo economico, di compatibilità ambientale e, in ultima analisi, di giustizia sociale.

Leggilo subito online o con la nostra App

SCARICA LA COPIA DIGITALE

Il suono libero di Ezio Bosso

Salerno, Teatro Verdi. Al nostro arrivo, il teatro è chiuso ma il custode ci fa entrare. Il maestro, ci dicono, arriverà tra un po’ e lo potremo intervistare dopo una prova a due con il violoncellista Relja Lukic. Ezio Bosso appare alle nostre spalle silenzioso, sorprendendoci un po’, ci fa restare alle prove e rubiamo istanti magici.

Comincio chiedendole una cosa un po’ particolare. Come mai la musica irrompe nella sua vita così presto, ancora prima delle parole?

Anche se me lo avessi chiesto quando avevo quattro anni, avrei detto: “Non lo so!”. Vedi, non c’è una ragione. È come dico tante volte: evidentemente, ne avevo più bisogno degli altri.

Perché ne aveva più bisogno degli altri?

Sembra evidente quanto, nel corso della mia vita, della bellezza della mia vita, la musica mi abbia aiutato in genere, e in particolare in tutte le fasi della mia adolescenza. Penso che la musica sia un bisogno, un’esigenza delle persone; l’abbiamo inventata per quello. Perché ne avevamo bisogno. Intendo questo quando dico che io ne avevo più bisogno degli altri. Non è che fossi un bambino disperato!

In realtà avevo pensato piuttosto ad una sua dimensione profonda, creativa, personalissima.

La profondità spesso sta nella leggerezza. Un bambino è… un bambino. Il bambino ha bisogno di mangiare e la musica è un nutrimento. Non abbiamo bisogno di essere profondi. Chi pretende di esserlo è perché spesso nasconde le sue lacune.

Lei ha detto: “La musica è silenzio, la musica evoca immagini e colori, i colori e le immagini rimandano alla musica.” È sempre un suono, che non è parola, è altro. È come se avesse a che fare con l’essere artisti.

Io vorrei vietare la parola “artista”, perché è una parola abusata. Io sono un artista nel senso rinascimentale!

Cioè?

L’artista è colui che si occupa di studiare tutto, colui che si occupa di scienza come del divino, per cui l’arte è a prescindere dall’uomo. Gli uomini-artisti sono soltanto dei gran bugiardi! Anche meravigliosi ma sai, il principio di vocazione è solo una responsabilità.

Da dove nasce la sua esigenza di comporre la musica?

Deriva da quanto io studio. È semplicemente una conseguenza di quanto, per esempio, io studio Beethoven. Ad un certo punto ho bisogno di scrivere la musica, ho la tecnica per poterlo fare. Non ho l’esigenza di esprimere quello che ho dentro; quello lo faccio ogni giorno con l’affetto, con le carezze. Uno che si occupa di arte non esiste. La musica è una forma di trasfigurazione, non di affermazione di sé, anzi pretende proprio che tu ti escluda. Quando suoni Beethoven diventi Beethoven, quando suoni Bach diventi Bach, Ezio non esiste.

Lei parla di trascrizione, che io ho capito essere il dare una forma, ma a che cosa?

No, no, la musica è nata come trascrizione.

Di che cosa?

La musica esiste nell’aria, nel canto degli uccelli, nel suono del vento, nella percussione di un barattolo che rotola. Il mondo ha la musica. L’uomo ne aveva bisogno e quindi ha cominciato ad inventarsi un modo per imitare questa musica, e quindi di fatto trascrive. E da lì in poi, la natura della musica è quella di trascrivere, trascrivere persino se stessa. Perché nel momento in cui io suono Bach al pianoforte, non cambio una nota che sia una.

È come se tutti potessero suonare allo stesso modo?

Assolutamente no. Suonare è un sacrificio, è un impegno, non tutti possono suonare. Chi dice questo mente. È la responsabilità di avere un talento musicale che al limite deve essere protetto. Deve essere aiutato, però lo si aiuta con l’essere severi. La musica pretende quella ricerca di perfezione che non tutti possono avere. Tutti possono prendere uno strumento in mano, ed è bello che lo possano fare, ma fare il musicista è qualcosa di totalizzante, richiede un impegno ed uno studio che non finiscono mai. Ed è una cosa meravigliosa. Richiede di mettere in dubbio se stessi, non di essere certi. Io non sono per: “L’importante è esprimersi!”. No, anzi. L’importante è dimenticarsi. Lo dicevo oggi ad un gruppo di ragazzini di 12 anni: “Pensate che la musica ha una cura meravigliosa. Può far provare sentimenti che di fatto sarebbero negativi, come la tristezza, il dolore, eppure li fa diventare belli”. Quante volte ascoltiamo un brano triste perché ci fa stare meglio: persino la tristezza diventa curativa. E questo lo fa solo la musica.

Maestro, che cosa significa per lei dirigere un’orchestra?

È il mio lavoro. È un impegno, è essere a disposizione degli altri. È la mia natura, esattamente come uno suona il pianoforte, uno suona il violino, uno suona il cello, le percussioni. Io avevo la natura di fare il direttore d’orchestra. Avevo quel talento, che in realtà è una responsabilità. Dopodiché, io posso solo dire che è il mestiere più difficile e più bello del mondo.

Perché più difficile?

Perché richiede dieci volte lo sforzo degli altri, significa lavorare dieci volte di più, richiede un ascolto, e a volte dei sacrifici che possono essere dolorosi. E magari può accadere anche di essere giudicati male, per pregiudizio, trovarsi le porte chiuse. Non è facile.

Quando le persone vengono a sentirla accade loro qualcosa, dicono, “è accaduto anche a me”.

È perché non esisto. Tu pensi di venire a vedere me, ma non sono io. Il fatto sta nel non esistere. Nella musica, significa che essa che in quel momento ci governa. Quello che cerco di fare è dedicare me stesso a trasportare la musica, come un uomo che trasporta l’acqua. E quando hai sete, l’uomo che trasporta l’acqua ti dà tutto quello di cui hai bisogno. La musica di cui mi occupo io ha il meraviglioso vantaggio di appartenere a tutti, ad ogni sentimento che abbiamo dentro. Lo spiega, nel senso che lo apre, gli toglie i veli; ci fa sentire, ci fa riconoscere.

Il suo ultimo lavoro è The Roots (a Tale Sonata). Perché questo titolo?

Mi piace il pensiero delle radici, che non ti chiudono, ma ti liberano. Mi piace riconoscere le radici, mi piace far sapere alle persone da dove arrivo. La musica per me è una radice. Mi piace pensare che noi siamo degli esseri che possono mettere radici laddove si spostano, e lasciare piccole radici, come un piccolo brano. C’è questo dentro questo lavoro, che per me è un lavoro importante perché racconta e svela una parte più profonda, antica di me. E svela anche quel pensiero per cui la musica trasforma un lutto in qualcosa di soave e rinfrancante. È un disco difficile, sai! Se vi aspettate della musichetta, da tre minuti, no! C’è poi questo viaggio dentro la radice di un suono, di una nota, ogni nota è una mia radice, compone uno dei filamenti della radice. E la fortuna è di averle così lunghe, così infinite e poi, allo stesso tempo, tutti quei filamenti hanno fatto crescere un albero… Per me è importante riconoscere che le radici si possono spostare, e non confonderne, non manipolarne il senso, specie in un momento come questo, in cui si vuole utilizzare il termine “radici” per bloccare gli altri. Invece no. Le radici ci rendono più liberi perché ci fanno persino riconoscere i nostri limiti, e ci fanno anche dire di quanta acqua abbiamo bisogno, di quanto siamo delicati.

L’intervista ad Ezio Bosso di Marcella Matrone è tratta da Left del 16 novembre 2018

Una storia per la fase 2

Ieri mi è capitato di chiedere a chi mi segue sui social in quali condizioni stiano lavorando e abbiano lavorato. C’è una lettera che vale la pena leggere:

«Lavoro in uno dei più grandi supermercati della mia città, Firenze. Credo di poter dire anche il nome della catena per cui lavoro che è Unicoop Firenze. Ovviamente non abbiamo mai smesso di lavorare. Ho vissuto in prima persona i giorni delle spese pazze, della corsa agli accaparramenti insensati, quando le persone prendevano e mettevano nei carrelli tutto ciò che irrazionalmente, credevano potesse essere indispensabile per la loro sopravvivenza. E ho vissuto anche gli scaffali vuoti che neanche a Natale e quei primi giorni di ingressi contingentati, senza mascherine e senza distanziamento e barriere in plexiglas. Lavorando al rifornimento degli scaffali, puoi immaginare quanto fosse complicato cercare di mantenere quelle distanze e soprattutto mantenere i nervi saldi. I primi giorni di paura e di smarrimento che ti sembravano tutti malati, tutti contagiosi, tutti troppo vicino e ti sembrava di vederle quelle goccioline di respiro e di sentirle addosso, pure quando tornavi a casa e ti sentivi già malata e non sapevi se potevi toccare o anche solo sfiorare chi viveva con te. Quando a tutti veniva detto di stare tappati in casa che fuori c’era il pericolo, a noi veniva detto che eravamo un servizio essenziale.

Ci hanno dato mascherine, guanti. Hanno messo le barriere alle casse e strisce gialle per terra per delimitare le distanze. Ma non è stato facile. Mentre fuori droni e elicotteri davano la caccia a runners solitari, dentro al supermercato le persone si assembravano allegramente fra i nostri scaffali. Una volta fatta la fila, ordinata e tranquilla, dentro era tutto come un giorno qualunque dell’anno.

A parte il silenzio, interrotto solo dagli annunci, che era evidente, nessuno ascoltava, che invitava alla distanza, ad affrettare gli acquisti e ad entrare uno per nucleo familiare. Molti di noi hanno preso ferie, permessi, chi si è messo in malattia e chi, come me, ha deciso di prendere un mese di aspettativa, ovviamente non retribuita. L’ho fatto perché stavo perdendo l’equilibrio, perché ogni volta che ci chiamavano eroi pensavo che no, non volevo essere eroe ma solo una lavoratrice che fa il suo dovere che non è salvare vite, a costo della propria, ma rifornire uno scaffale.

L’ho fatto perché quelle 6 ore di lavoro, nonostante tutti i dispositivi di sicurezza di cui eravamo forniti, erano diventate una sequenza di movimenti alienante.

Sono andata fuori tema, scusa. Torno alle tue domande iniziali. Il presidente della mia regione ha avviato uno screening seriologico su tutti coloro che non hanno smesso di lavorare, soprattutto nelle categorie più a rischio, quindi prima fra tutte, dopo operatori sanitari medici, la mia.

L’adesione è su base volontaria e la prestazione completamente gratuita.

Viene gestita dal datore di lavoro che prende le adesioni e poi fissa l’appuntamento per ognuno di noi nella struttura che effettua il test.

Sono strutture private convenzionate che forniscono questo servizio.

Mi hanno chiamata dopo pochi giorni dall’inizio dello screening, mi hanno fatto il prelievo di sangue e il giorno dopo ho avuto il risultato, che ho dovuto comunicare al mio medico.

Io sono risultata negativa ma posso raccontarti l’esperienza di una mia collega che è risultata positiva ad uno dei due tipi di anticorpi.

Il giorno dell’esito del test è stata contattata dal direttore sanitario della struttura che le ha fornito il numero verde da chiamare per effettuare il tampone e le è stato offerto di effettuare il periodo di isolamento in un albergo allestito appositamente per questa evenienza. La collega ha preferito restare a casa.

Dopo due giorni le hanno fatto il tampone con la pratica del drive in, quindi non è neanche uscita dalla macchina e meno di 24 ore dopo ha avuto il risultato, fortunatamente negativo. La famiglia non è stata testata perché non è stato reputato necessario visto il risultato del tampone e perché gli anticorpi a cui era positiva dimostrano un contatto con il virus lontano nel tempo. I giorni in cui è stata lontana dal lavoro saranno considerati malattia. Quindi sì, nel luogo dove lavoro ci vengono forniti tutti i dispositivi di sicurezza necessari, anche se il buon senso dei clienti non può essere fornito da nessuno. E sì, nella regione in cui vivo veniamo testati e tracciati e trattati nei tempi direi ragionevoli di una settimana, fra il momento del test e l’esito finale del tampone. Martedì finisce il mio mese di aspettativa e tornerò a lavorare. Torno con tanti dubbi e un po’ di paura ma dobbiamo conviverci, lo dicono tutti».

Buona fase 2. A noi.

Buon venerdì.

La sanatoria fatta in questo modo è un orrore. Ma era necessaria

Molti dei braccianti sfruttati direttamente interessati dalla regolarizzazione e chiunque lotti davvero al loro fianco sa benissimo che la sanatoria prevista nel decreto Rilancio è un orrore, una misura dettata dalle imprese che risponde alla logica del profitto e non guarda al benessere delle persone coinvolte dalla misura. E ciò nonostante, si tratta di una norma strategicamente necessaria, che può dare una piccola e temporanea boccata d’aria a tanti lavoratori e lavoratrici, e permettere loro di rafforzare le proprie rivendicazioni.

Braccianti, movimenti, associazioni e cittadini di sinistra chiedono da tempo la revisione della Bossi-Fini, lo stralcio dei decreti Minniti-Orlando e Salvini, una vera sanatoria per tutti i sans papier che metta al centro il diritto all’esistenza delle persone. Nessuna di queste misure era stata presa in considerazione al momento da questo governo.

All’improvviso, però, è arrivato il virus, che ha privato le campagne delle braccia indispensabili per compiere le raccolte stagionali di frutta e verdura. Così su fortissima spinta delle aziende agricole, alla disperata ricerca di manodopera, è stata predisposta una regolarizzazione a tempo, di sei mesi, e solo per chi è utile alla ripartenza del sistema economico, colf e braccianti.

Inoltre, nell’ultima bozza di decreto (che ancora deve essere pubblicato in Gazzetta) si dice anche che i lavoratori stranieri che hanno un titolo di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 o in scadenza possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di ricerca lavoro valido sei mesi ma per farlo debbano dimostrare di «aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3 (ossia agricoltura o lavoro di cura, colf e badanti, ndr), antecedentemente al 31 ottobre 2019». Le modalità con cui si dovrà certificare la cosa saranno esplicitate in un successivo decreto del Viminale.

Siamo all’assurdo. Cioè, se ho sempre raccolto pomodori in nero, magari perché l’azienda in cui opero si è sempre mossa nell’illegalità, come faccio a dimostrare di aver lavorato in quello stesso ambito prima dello scorso ottobre? Di certo non con la copia di un contratto. Saranno ammesse come autocertificazioni anche un biglietto con sopra le ore lavorate segnate con la biro, oppure una foto del pulmino scassato con cui il bracciante veniva reclutato dai caporali? E ancora, la misura costerebbe al lavoratore straniero 160 euro, altra richiesta che per chi vive nei ghetti e viene pagato tre euro a cassone non può che suonare come un insulto.

Inoltre, come molti militanti hanno ripetuto in ogni modo prima dell’approvazione di questa mini manovra, se si fosse voluto far emergere davvero tutti i sans papier dalla loro condizione di invisibilità, sarebbe bastato concedere loro un permesso di ricerca lavoro di un anno senza condizionalità, Adif e Asgi avevano predisposto bozze di testi di legge all’incirca con questo indirizzo. Ma li si è ignorati. Così come si è chiuso gli occhi di nuovo verso una filiera dell’agroalimentare malata, del tutto sbilanciata verso la distribuzione, capace in troppe occasioni di dettare regole e prezzi inaccettabili a chi coltiva e raccoglie frutta e verdura.

Per questo motivo i peana a favore di questa misura “di umanità” farebbero sorridere se non facessero ahimé piangere, visto che stiamo parlando della vita di migliaia di persone. Trattate come ingranaggi utili per il sistema produttivo, da buttare via non appena la loro necessità viene meno. Ora abbiamo un piccolo cerotto che può lenire qualche ferita. Ma è importante che nessuno a sinistra osi ritenersi soddisfatto, magari crogiolandosi nel tepore di un riconoscimento delle proprie istanze da parte del governo che non è mai avvenuto. La lotta è appena iniziata e deve ripartire da qui.

Per approfondire:

Silvia, Carola e Sherazade

Una ragazza, con generosità e preparazione, dopo essersi laureata come mediatrice linguistica per la sicurezza e la difesa sociale (con una tesi sulla tratta degli esseri umani) nel 2018 ha deciso di andare con una Onlus a Chakama, in Kenya, per aiutare i bambini dei villaggi.

Con l’intento non solo di occuparsi della soddisfazione dei loro bisogni primari ma di sviluppare progetti di socializzazione, gioco, per rispondere alle loro esigenze di crescita e di formazione. Quella giovane donna di 23 anni e preparata cooperante si chiama Silvia Romano. Dopo 18 lunghi e durissimi mesi in cui è stata in balia di rapitori fondamentalisti appartenenti al gruppo somalo al-Shabāb è stata liberata e il 10 maggio è tornata a casa a Milano, accolta dall’abbraccio di amici, parenti, vicini e assediata da giornalisti, ma anche da sciagurati haters online.

Con grande vitalità e resistenza, durante la prigionia ha cercato il modo per non soccombere come la Sherazade delle Mille e una notte che attraverso la narrazione cercava un modo per sfuggire alla pazzia omicida del Re.

L’unico mezzo era forse quello di chiedere di leggere il Corano, cercando di imparare l’arabo. Silvia dice di essersi convertita spontaneamente all’Islam. E questa sua dichiarazione ha scatenato la ferocia di fondamentalisti cristiani che hanno scritto e pronunciato parole irripetibili, di una violenza inaudita. Ma ha suscitato anche lo scandalo di razionalisti in doppio petto, che l’hanno additata come «ingrata», accusandola di «essersela andata a cercare». Del resto, si sa, i tre monoteismi hanno sempre oppresso e negato l’identità delle donne, in questo andando perfettamente d’accordo con i maestri del Logos.

Il rumore assordante degli insulti – analoghi a quelli che avevano accompagnato la liberazione delle cooperanti Simona Torretta e Simona Parri (rapite a Bagdad nel 2004), e che più di recente hanno accompagnato l’ingiusto arresto della capitana Carola Rackete – non riesce a toglierci la gioia della liberazione di Silvia Romano.

Non riesce per fortuna a farci diventare insensibili a e a farci perdere il senso profondo di gesti come quelli di molti giovani che oggi, rifiutando il cinismo e la logica dello sfruttamento, decidono di impegnarsi per la costruzione di una società più giusta e di un futuro migliore per tutti noi. Silvia Romano è fra questi.

Conoscevamo già il suo impegno e il suo sorriso. Sapevamo quale senso di giustizia animasse il suo lavoro quotidiano. Sapevamo anche che pochi giorni prima del suo rapimento si era recata alla stazione di polizia di Chakama per difendere alcuni bambini da molestie sessuali, come ha scritto Giulio Cavalli su Left.

Con gli attivisti di Amnesty international e di “Un Ponte per” non abbiamo mai smesso di sollecitare le istituzioni e, pur rispettando il riserbo necessario alle indagini, ci siamo adoperati perché non si spegnessero i riflettori sul suo caso. Per questo le abbiamo dedicato la storia di copertina il 29 novembre 2019, quando – passato ormai l’anniversario del rapimento e il suo compleanno – i media mainstream (che ora morbosamente indagano sulle sue scelte private e intime) non le riservavano più nemmeno un trafiletto. Avevamo fatto tesoro delle parole della collega Giuliana Sgrena che, avendo vissuto sulla propria pelle lo choc di un analogo rapimento, ci aveva raccontato quanto fosse stato importante per la sua liberazione che non si fosse allentata l’attenzione pubblica sul suo caso. «Non potrò mai dimenticare che devo la vita a Nicola Calipari e non basta una vita per elaborare questo trauma», scrive oggi Sgrena su Il Manifesto. Una vicenda drammatica, quella di Calipari, ucciso da “fuoco amico americano”.

Ora, ricordandolo, insieme a Baldoni, Arrigoni e tanti altri cooperanti e colleghi giornalisti che hanno pagato un prezzo altissimo per il loro impegno, salutiamo il ritorno di Silvia Romano ringraziando chi come lei si spende ogni giorno per un mondo più giusto. Non accettiamo la logica spietata di governanti, politici e “imprenditori” che in nome del profitto se ne fregano delle persone. In qualunque parte del mondo accada. Nell’Africa sfruttata e rapinata di risorse da parte di potenze occidentali, dove crescono gruppi fondamentalisti che come al-Shabāb fingono di aiutare i più poveri approfittando di indigenza e ignoranza. Ma anche qui da noi, nella Lombardia leghista che guarda alla produttività più che alla salute dei cittadini, come denunciamo con una serie di articolate inchieste in questa storia di copertina, mentre associazioni impegnate nel sociale e in difesa della Sanità pubblica chiedono il commissariamento della Regione.

Come scriveva Vik: Restiamo umani e non smettiamo di lottare.

Leggilo subito online o con la nostra App

SCARICA LA COPIA DIGITALE

Fuori dall’ombra. Le donne siriane, una storia di straordinario coraggio

I festival del cinema, ora sospesi a causa della pandemia, spesso hanno veicolato notizie e messaggi su guerre lontane dai nostri occhi e di cui solo pochissime testate si occupano.

Ricordo che al festival Middleast now del 2017, dopo la proiezione di The last men in Aleppo – un capolavoro, con incredibili personaggi e belle immagini – il regista siriano Feras Fayyad si rivolse al mondo chiedendo aiuto per la Siria. Disse che i giornalisti potevano aiutarlo scrivendo del suo film e del messaggio di fortissima lotta intrapresa quotidianamente dai cittadini per non soccombere.

Louis Sayad De Caprio, americano di origine italo-siriana, regista insieme con Khawla Al Hammouri e direttore della fotografia di Una donna siriana, documentario già presentato al St. Louis International Film Festival e al Big Sky Documentary Film Festival, per non bloccarne l’ulteriore circolazione, ha incaricato un ufficio stampa londinese di farlo conoscere fra i media. Proprio per il contenuto e il messaggio che propone.

Il film infatti ricorda che la guerra in Siria continua, attraverso le voci e i volti di donne che hanno avuto il coraggio di trasferirsi in Giordania e di allontanarsi da quella terra dilaniata da 9 anni di conflitti e retta da un regime che da quasi mezzo secolo la tiene in pugno.

De Caprio è un giramondo alla ricerca di storie sulla resistenza umana di fronte a traumi, morti ed esodi forzati, da filmare e condividere. Tenere questo film nel cassetto, equivale a spegnere la voce che, circolando, tiene desto il movimento internazionale che cerca (con pochi risultati) di fermare la sciagura che si svolge in Siria da troppi anni, rendendola un Paese inabitabile.

Questo breve documentario, frutto di una lunga ricerca, con il titolo al singolare, ma con molte donne filmate, ci parla della donna simbolo di coraggio, determinazione, riscatto.

E sono diversi i racconti sui modi di vivere la separazione dalla Siria, un viaggio verso l’ignoto reso necessario per dare un futuro ai figli, lasciando un Paese dilaniato da guerre che non risparmiano i civili.

C’è chi è straziata per avere lasciato la casa, costruita con grande cura, e che non riesce a pensare ai profumi dei fiori del giardino senza piangere; chi è in ansia per i pericoli che, nel territorio giordano, corrono le figlie adolescenti senza la protezione di un uomo. Chi, sposa bambina, ha avuto la forza di lasciare il marito portandosi dietro una figlia, vincendo la disapprovazione sociale. Ed ha trovato, grazie ad un’amica la voglia di tornare a scuola e vuole approfondire le scienze, mentre la sua amica vuole diventare astronoma.

Fin qui le donne che parlano sono filmate in penombra, ad indicare la loro difficoltà ad aprirsi.

Dopo compare Amal, di 27 anni, in piena luce, in un primo piano deciso, scandendo con dolcezza il suo nome. È l’unica del documentario che ha scelto di venire a lavorare in Giordania per la Jordan River Foundation. Aiuta i bimbi siriani espatriati. Con orgoglio dice che, attraverso i disegni, ha visto che il ritrovarsi a scuola, luogo di incontro fisico, di giochi, di parole, cui i piccoli avevano dovuto rinunciare in Siria, piano piano li guarisce dai ricordi terrorizzanti della prima infanzia.

Dopo Amal le donne filmate sono immagini veloci commentate dalla voce fuori campo che le unifica in una storia corale di coraggio. Queste donne profughe sono riuscite a salvare una generazione di bambini nati durante la guerra e a dare loro l’istruzione che trasmette la speranza in un futuro possibile. Salta all’occhio l’importanza della scuola in questi contesti, come ha raccontato nel n. 17 di Left Lorenzo Fargnoli, a proposito degli “invisibili di Samos”.

Da dove viene la forza d’animo di queste donne, la loro voglia di vivere, la speranza che non le abbandona? La Siria è stata per secoli una terra di grande cultura, arte e scienza, famosa per la tolleranza nei confronti di etnie e professioni religiose diverse. Un background che, se non le difende dalle armi, le rende capaci di superare la violenza psicologica di chi le vorrebbe mortificate e passive.