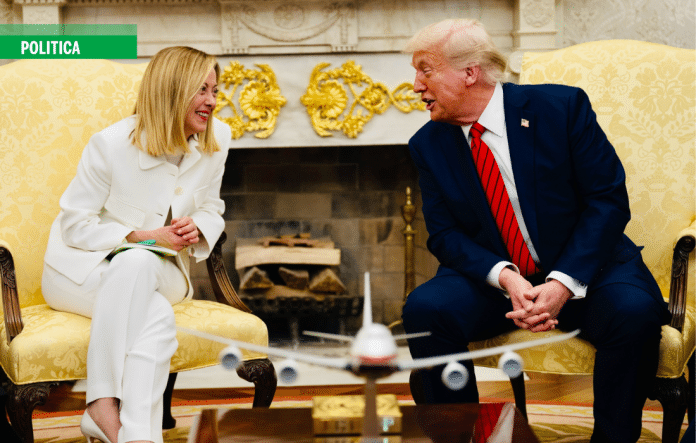

Giorgia Meloni? Una persona fantastica. Parola di Donald Trump, in uno dei momenti del vertice bilaterale Usa-Italia tenutosi a Washington giovedì 17 aprile.

In effetti il presidente statunitense ha più d’un motivo per rallegrarsi di ciò che Meloni ha portato in dote. Gli Usa affrontano la questione dazi direttamente coi rappresentanti dell’UE – e finora i colloqui col Commissario europeo al commercio, lo slovacco Maroš Šefčovič, non hanno dato grandi frutti; ma altre partite hanno dato a Trump diverse ragioni per riempire di complimenti la presidente del Consiglio italiana.

Meloni ha promesso che già a giugno 2025 – cioè tra soli 2 mesi, in occasione del vertice Nato all’Aja, Olanda – l’Italia raggiungerà l’obiettivo del 2% di Pil in spese militari. Secondo l’Osservatorio indipendente Mil€x si tratta di circa 11 miliardi di euro in più all’anno rispetto alla spesa prevista oggi pari all’1,5% circa del Pil italiano. E questo non è che il primo passo. Perché, come ha detto Trump, sorridendo in risposta alla promessa di Meloni, “non è mai abbastanza!”

Infatti, dal vertice Nato di giugno, l’obiettivo schizzerà dall’attuale 2% al 3%, al 3,5% o, come chiede Trump, addirittura al 5% del Pil.

Ricordate quando ci dicevano che le pensioni non si potevano aumentare, che i precari della scuola non si potevano stabilizzare, che la sanità pubblica non si poteva finanziare con più denaro pubblico perché soldi non ce n’erano?

Ecco. Dimenticatelo. Ora i soldi ci sono. Per le armi, però. Non per i nostri salari e le vite della maggioranza della popolazione.

Anche se lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), autorità di controllo sui conti, nella stessa giornata del viaggio di Meloni a Washington, ha presentato delle elaborazioni che pongono più di un dubbio sulle effettive possibilità di finanziamento delle nuove spese militari.

Stando alle simulazioni dell’Upb, se l’Italia attivasse la clausola del ReArm Europe (oggi, grazie alla strana coppia Meloni-Sanchez, Readiness 2030) che prevede lo scorporo della spesa militare in eccesso fino all’1,5% del Pil, non infrangerebbe il Patto di stabilità, ma provocherebbe un ritardo nell’uscita di Roma dalla procedura per deficit eccesivo, che tornerebbe sotto il 3% soltanto nel 2030. Preoccupazioni che aprono crepe nel governo, col ministro dell’Economia e delle Finanze, il leghista Giorgetti, che ha dichiarato che “in questo momento il governo italiano non utilizzerà la deroga al patto di stabilità per le spese militari”.

Questo, però, si vedrà poi. Intanto Meloni ha ribadito “l’inscalfibile impegno con la Nato”, ribadendo l’impegno a raggiungere subito il 2% del Pil in armi, sottoscritto nel 2014 da un governo di centrosinistra guidato da Matteo Renzi (all’epoca Pd) e confermato da tutti i governi successivi, tanto quelli a guida M5S quanto quelli a guida tecnica, con Mario Draghi presidente del Consiglio.

Nella promessa di Meloni c’è un di più, come si può leggere nella dichiarazione conclusiva dell’incontro: “La nostra cooperazione nel campo della Difesa deve poggiare su una profonda ed estesa catena di forniture transatlantica. […] Siamo pronti ad aumentare la cooperazione in armamenti e tecnologia, inclusi produzione e sviluppo congiunti che rafforzino la capacità indstriale statunitense e italiana in Difesa”.

Meloni ha promesso cioè una maggiore dipendenza dal complesso militare-industriale a stelle e strisce, da cui già oggi l’Italia dipende per la maggior parte del proprio import.

E l’autonomia strategica di cui tanti parlano?

Andiamo a vederla anche sotto la lente degli approvvigionamenti energetici, altro capitolo al centro dell’incontro di Washington.

Meloni ha promesso che l’Italia comprerà dagli Usa sempre più Gnl, gas naturale liquido. Già dalla presidenza Biden la quota di Gnl statunitense sul totale è salita dall’8,5% del 2021 al 36,2% del 2024, diventando il secondo fornitore, dietro solo al Qatar.

E se nel 2021 gli Usa per Roma erano il decimo fornitore di idrocarburi (con una quota del 2,3%), nel 2024 sono balzati al quarto posto con una quota del 10,6%, dietro solo ad Algeria, Azerbaijan e Libia. Il balzo nel triennio è pari a un incredibile +413,3% (dati Confartigianato).

Oggi però Trump esige ai suoi vassalli molto di più: vuole acquisti europei in Gnl addirittura per 350 miliardi. Meloni ha risposto: signorsì signore. Sull’attenti e obbedire.

Ricordate quando ci dicevano che dovevamo passare dall’eccessiva dipendenza dal gas russo alla diversificazione delle fonti per non essere più succubi di un unico Paese e delle sue possibili bizze? Ecco. Dimenticatelo. Ora si passa a dipendere, anche per l’energia, sempre più dagli Usa di Trump.

Per non parlare della transizione energetica a un sistema non più fondato sui fossili, ma su energie rinnovabili. Un terreno su cui l’Italia potrebbe essere all’avanguardia e che, invece, viene messo in secondo piano – anche in termini di finanziamenti – dal “Make Fossils Great Again” (ammesso che abbiano smesso di esserlo in questi ultimi anni, al di fuori dei discorsi pomposi di qualche funzionario).

L’azione politica si valuta non solo sulla base di ciò che si fa (o, in questo caso, di ciò che si promette di fare), ma anche di ciò che non si fa (in questo caso di ciò che si promette di non fare): Meloni si è impegnata ad allineare l’Italia ai paradisi fiscali europei, Irlanda in primis, nella difesa delle grandi imprese Big Tech statunitensi: Amazon, Google, X, Apple, Microsoft, ecc.

Fosse per Meloni, la cerchia di potere economico che circonda Trump, da Musk a Bezos, passando per Zuckerberg, potrebbe dormire sonno tranquilli.

Nel capitolo “Usa-Italia: cooperazione per la prosperità”, i due governi sottolineano l’importanza della libera iniziativa economia tra le due sponde dell’Atlantico. Convenendo perciò che “un ambiente non discriminatorio in termini di tassazione dei servizi digitali è necessario per consentire gli investimenti delle aziende tecnologiche all’avanguardia”.

In queste righe c’è l’impegno di Giorgia Meloni a opporsi ai possibili tentativi Ue di introdurre una tassa sulle big tech, pur minacciata in queste settimane di guerra dei dazi.

In cambio di cosa? Di un vago impegno Usa a favorire gli investimenti statunitensi in servizi cloud e IA (intelligenza artificiale) in Italia – quindi in realtà un ulteriore regalo alle imprese big tech Usa – e a sostenere l’Italia quale “data hub per il Mediterrneo e il Nord Africa”.

Un po’ pochino forse. A meno che Meloni speri di guadagnare crediti presso i grandi miliardari USA ed essere invitata al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, per il quale il boss di Amazon ha praticamente affittato mezza Venezia per tre giorni, bloccando la vita di migliaia di persone comuni?

C’è infine un’altra partita in cui Giorgia Meloni si è fatta ingaggiare dal presidente Trump: quella contro il rivale strategico statunitense, la Cina. L’Italia si impegna infatti a sviluppare quella che è stata definita la “via del cotone”, un corridoio che “collegando partner attraverso porti, ferrovie, cavi sottomarini e stimolando sviluppo economico e integrazione dall’India ai Paesi del Golfo, a Israele, all’Italia e quindi agli Stati Uniti”, si pone in alternativa alla Via della Seta, promossa da Pechino e che, inizialmente sottoscritta dall’Italia aveva poi visto il ritiro dal progetto una volta insediatosi il Governo Meloni.

Se vi state chiedendo se si sia parlato anche di ciò che accade in Medio Oriente, questo passaggio – con successivo riferimento agli accordi di Abramo – è l’unica volta in cui viene menzionato Israele. Gaza, evidentemente non esiste. O, forse, credono sia già un grande resort.

Per chiudere, ritorniamo all’inizio: “Giorgia Meloni, una persona fantastica!”.

Le parole di Trump di ci interrogano. “Fantastica”? Se sì, per chi? Per Trump, visti i tributi che gli ha portato in dono. Non certo per la maggioranza della popolazione. Che, se queste promesse

diverranno realtà vedranno i soldi delle loro tasse – il 95% della principale imposta italiana, quella sul reddito, pesa su lavoratori e lavoratrici dipendenti e pensionate/i – spesi sempre più in armi buone a riempire i portafogli delle imprese belliche, a partire da Leonardo; in energie fossili, che approfondiscono da un lato la crisi climatica, dall’altro la nuova dipendenza dal signore statunitense.

L’ennesima dimostrazione che l’ultradestra parte sovranista e fiera, ma quando arriva è sempre vassalla e “cameriera”.

L’autore: Giuliano Granato è portavoce di Pap