Ora che è morto, dopo una lunga malattia, a 77 anni, sembra quasi sia lui la quarantaquattresima vittima del Ponte Morandi. Invece, Gilberto Benetton, il primo dei quattro fratelli di Treviso, era a capo, vicepresidente, di Edizione, la holding di famiglia, che controlla Atlantia, che controlla a sua volta Autostrade. Che doveva avere cura del ponte ma ha ridotto da 1,3 milioni a 23mila euro l’anno la spesa per la manutenzione di quel ponte, appeso a un filo d’acciaio e calcestruzzo sempre più logoro. Finché non è crollato, rivelando la materia di cui sono fatte le privatizzazioni. I dati ufficiali di Aspi-Atlantia li troviamo sul sito di Sbilanciamoci: «Per la manutenzione ordinaria del Ponte Polcevera sono stati spesi 24 milioni di euro dal 1982 ai nostri giorni; per la precisione 24.610.500. Il 98% della cifra è stato utilizzato prima del 1999 quando le autostrade erano pubbliche. Abbiamo a che fare con due periodi di durata simile, come dire due “metà tempi”. Nel primo tempo la spesa è del 98%, nel secondo tempo del 2%. Il secondo tempo è quello amministrato da Atlantia. Per dirla in altri termini: nel primo periodo la spesa di manutenzione è stata di 1,3 milioni di euro all’anno, in tutto 24 milioni circa. Negli anni seguenti la spesa è precipitata a 23 mila euro l’anno per un totale – nei 19 anni fra 1999 e 2018 – di 470 mila euro».

Si legge nei dispacci d’agenzia che era “uomo per sua natura cordiale e per carattere lontano dai giochi della politica”, oggi come ai tempi delle privatizzazioni che hanno visto i Benetton allargare il cappello sulle Autostrade così come sui ristori Autogrill (dove si lavora anche con contratti da 15 giorni), scendere in campo in uno dei passaggi della tormentata storia di Telecom al fianco di Marco Tronchetti Provera nel gruppo di tlc, entrare nel patto di Mediobanca, dove Edizione rimane azionista. Gilberto è quello, tra i quattro fratelli di Ponzano Veneto, ad aver sempre tirato le fila delle attività industriali e finanziarie, diverse da quello del marchio di abbigliamento, che anche oggi fa capo a Luciano. È stato fino a oggi presidente di Autogrill, un gruppo al quale ha dato l’impulso per crescere all’estero, soprattutto nella ristorazione aeroportuale. Ma soprattutto era vicepresidente di Edizione, dove ha avuto sempre un ruolo di dominus. Ha creato la holding 30 anni fa e con questa la famiglia controlla non solo la catena dei maglioncini e Autogrill, ma soprattutto Atlantia – come Autogrill quotata in Borsa – con la quale prima dell’estate l’imprenditore trevigiano è riuscito a concludere una delle operazioni di maggior successo: quella sulle autostrade spagnole di Abertis per la quale il closing è atteso a breve.

C’è stato un momento, all’inizio degli anni 60, che le magliette di Benetton erano gli unici capi firmati che potevano permettersi i giovani delle classi subalterne del trevigiano, un po’ l’evoluzione delle magliette a strisce che, poco prima, avevano turbato i sonni del governo Tambroni a Genova, Roma, Reggio Emilia. È in quell’epoca che la famiglia Benetton ama far risalire il proprio mito di imprenditori modello, self made men, nello spirito del Nord Est e dei distretti industriali, gente che s’è fatta da sé, che potevi incontrare in bicicletta mentre si recava in fabbrica al primo turno, tra i propri operai in bicicletta anche loro. Come dire “siamo tutti sulla stessa barca”, o bici che dir si voglia. Poi, Benetton prese a delocalizzare a Timisoara, in Ungheria, Spagna, Portogallo, Tunisia, Croazia, dopo avere imposto ai contoterzisti veneti l’acquisto di macchinari nuovi per presunte future produzioni di qualità, magari venduti dalla stessa casa madre e finanziati da una società di leasing del gruppo, dopo che erano spuntati più capannoni che campanili.

Andò in Argentina e si prese per due soldi le terre dei Mapuche, 900 mila ettari di terreno, 884 mila dei quali in Patagonia, che furono confinati in zone marginali e improduttive, o costretti alla migrazione nei centri urbani. Nel 2007 la comunità Santa Rosa Leleque decise di recuperare il suo territorio ancestrale, e per anni ha dovuto affrontare continui e violenti tentativi di sgombero. Nel 2014, finalmente, l’Istituto nazionale degli Affari indigeni riconobbe il diritto dei Mapuche sul territorio. E il 13 marzo del 2015 alcune famiglie iniziarono la “recuperación” di altri territori ancestrali sottratti loro da Benetton. Santiago Maldonado era un artigiano argentino impegnato nei diritti civili delle comunità indigene, di 28 anni. È sparito il primo agosto 2017 a El Bolsón, vicino a Bariloche, nella provincia di Rio Negro, mentre era con un gruppo di Mapuche ad animare un blocco stradale. Il suo cadavere sarà ritrovato quasi tre mesi dopo. Quando il Nobel per la Pace, Adolfo Perez Esquivel scrive alla proprietà: «Lei si sta comportando come i signori feudali che alzavano muri di oppressione e di potere nei loro latifondi (…). Deve sapere che quando si toglie la terra ai nativi li si condanna a morte, li si riduce alla miseria e all’oblio. Ma deve anche sapere che ci sono sempre dei ribelli che non zoppicano di fronte alle avversità e lottano per i loro diritti e la loro dignità come persone e come popolo», i Benetton risposero: «Abbiamo semplicemente seguito le regole economiche in cui crediamo: fare impresa. Innovare, operare per lo sviluppo, continuare a investire per il futuro».

Così, mentre i suoi contoterzisti locali (in Veneto ma pure in Puglia, Basilicata, Abruzzo, Campania e Calabria), dopo la sbornia degli anni d’oro, scoprivano che su di loro gravava l’intero rischio d’impresa e l’incertezza del futuro, che altro non erano se non reparti dislocati sul territorio di una fabbrica virtuale, parcellizzata – insomma, che erano appesi ad un filo – lo stesso sperimentavano i Mapuche o, dall’altra parte del mondo, chi ha a che fare con Benetton nelle fabbriche asiatiche. Appesi a un filo. Il lato oscuro di Benetton si annida ovunque: nel 1994 a Troyes, capitale del tessile in Francia, fu scoperto un laboratorio clandestino che produceva indumenti per Benetton dove erano impiegati un centinaio di immigrati illegali vietnamiti. L’8 marzo ’97 muore, a Cavite nelle Filippine (città-fabbrica di cui scrive Naomi Klein in No Logo), Carmelita Alonzo, 35 anni e 5 figli. Era cucitrice presso la taiwanese VT Fashion, impresa che, fra le altre, produceva anche per Benetton. Ancora: nel 2014, il 24 aprile, crolla in Bangladesh il Rana Plaza uccidendo 1138 persone e ferendone oltre 2000. La maggior parte dei morti e dei feriti lavorava in una delle cinque fabbriche tessili presenti nello stabile. I lavoratori delle banche e dei negozi al piano terra si erano rifiutati di entrare nell’edificio insicuro. Fra le macerie, gli indumenti targati Benetton, che dopo un primo goffo tentativo di smentita, fu costretta ad ammettere il suo coinvolgimento con la New Wave Bottoms Ltd che produceva 30mila articoli commissionati proprio dall’azienda italiana nel settembre 2012. Benetton s’è impegnata a risarcire 970 dollari per ogni persona rimasta uccisa dal crollo. Una vera elemosina per un gruppo che nel 2013, anno della tragedia, aveva realizzato un utile di esercizio pari a 121 milioni di euro.

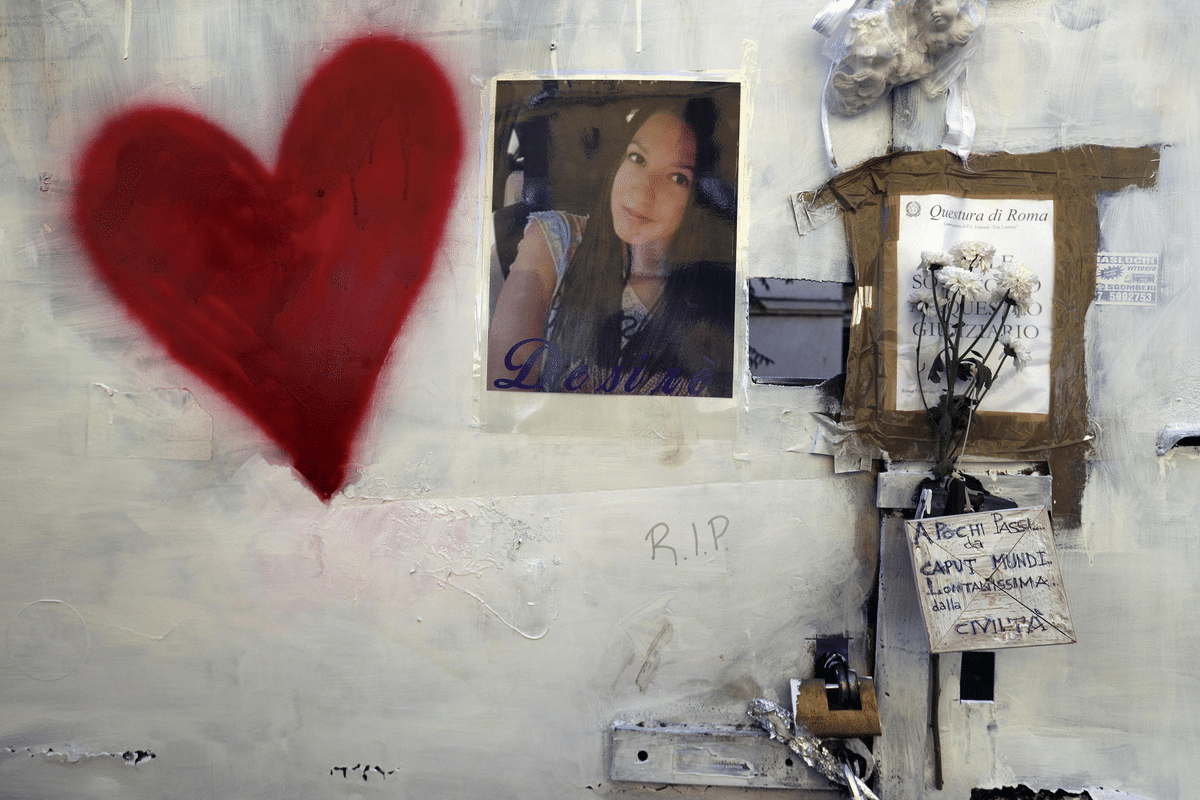

Ma intanto l’edificazione del mito, da trent’anni, è stata affidata a un noto fotografo che avrebbe fatto scomparire il prodotto (e quindi anche i lavoratori e i territori) dalla pubblicità del marchio sfruttando però, per costruire l’immagine di un “capitalismo dal volto umano”, immagini di nascita, sesso, dolore, morte, razzismo, pena di morte, antimilitarismo, pacifismo, il neonato attaccato al cordone ombelicale, i preservativi, le carrette del mare grondanti di clandestini, il delitto di mafia, i bambini lavoratori, il cimitero di guerra, la serie di sessi femminili e maschili, la divisa insanguinata, vera, di un soldato bosniaco morto in guerra, donata dal padre (1994); i ragazzini disabili di un istituto bavarese (1998 e nel 2000), le facce di di 28 condannati nel braccio della morte di un carcere americano fino ai bambini nudi del 2018.

«L’azienda che ha colorato il mondo non ha mai smesso di alimentare la sua immagine capital-progressista, esibendo il profilo migliore, quello delle fotografie degli incontri ufficiali, quello che si vende di più e più a lungo, quello che dura nel tempo e nelle coscienze, per proporre, rinnovato e aggiornato tecnologicamente, l’anticonformismo delle origini che tende la mano ad una certa sinistra ambientalista e umanitaria non solo italiana. Con un’attenta operazione di marketing e una innovativa strategia di comunicazione, Benetton non ha mai smesso di essere “uno di noi” ed è riuscito a cucirsi addosso l’immagine del capitalismo dal volto umano e diventare, negli anni, il simbolo della responsabilità sociale, il paladino del capitalismo sostenibile», scrive Nicola Atalmi, nell’introduzione a United Business of Benetton, sviluppo insostenibile dal Veneto alla Patagonia di Pericle Camuffo (Stampa alternativa, 2008).

Solo così il marchio di “straccetti colorati” (come lo definì una campagna della comunità lgbt quando mise in vetrina la foto di una malato di Hiv ormai in agonia) può far passare in secondo piano che i capi di abbigliamento sono confezionati da donne migranti schiavizzate nelle fabbriche tessili indiane che riforniscono i grandi marchi internazionali della moda come, oltre Benetton, C&A, Gap, H&M, Levi’s, M&S e Pvh. «A Bangalore, il più grande centro di produzione di abbigliamento in India, giovani donne, reclutate con false promesse di salari e benefici economici, lavorano sotto pressione per paghe da fame. Le loro condizioni di vita negli ostelli sono precarie e la loro libertà di movimento è severamente limitata. Nonostante si dichiarino almeno diciottenni, molte di loro sembrano molto più giovani», si legge nel report 2018 Lavoro senza Libertà, curato dall’organizzazione per i diritti umani India committee of the Netherlands, la Clean clothes campaign e il sindacato femminile di Bangalore Garment Labour union. La ricerca ha riscontrato che 5 degli 11 indicatori dell’Ilo (International labour organization, ndr) per identificare il lavoro forzato sono presenti nelle fabbriche di Bangalore: abuso di vulnerabilità, inganno con false promesse (ad esempio sui salari), limitazione dei movimenti nelle abitazioni, intimidazioni e minacce, condizioni di lavoro e di vita inumane.

La potenza del mito è proprio questo: riuscire a inventare e imporre una realtà virtuale, somigliante a quella vera ma capovolta. Come altro ha potuto il capitalismo sopravvivere alle sue crisi, alle sue guerre di sovrapproduzione, alla violenza dell’accumulazione? Pagando, s’intende, ma, soprattutto diventando un mito. Dell’impero Benetton, così, si potrà sempre dire tutto e il suo contrario. Perfino che sia una vittima di Ponte Morandi.

La propaganda neoliberale degli ultimi decenni è riuscita a instaurare un pensiero unico, basato sulla consacrazione feticistica del mercato e del mercato finanziario come parte essenziale di esso. Questo modo di pensare è penetrato profondamente nella coscienza pubblica. A destra come a sinistra dell’arco politico.

La propaganda neoliberale degli ultimi decenni è riuscita a instaurare un pensiero unico, basato sulla consacrazione feticistica del mercato e del mercato finanziario come parte essenziale di esso. Questo modo di pensare è penetrato profondamente nella coscienza pubblica. A destra come a sinistra dell’arco politico.