[huge_it_gallery id=”114″]

immagine in evidenza: Due sostenitori di Donald Trump a Middlesborough, Michigan (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Gallery a cura di Monica Di Brigida

[huge_it_gallery id=”114″]

immagine in evidenza: Due sostenitori di Donald Trump a Middlesborough, Michigan (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Gallery a cura di Monica Di Brigida

«Benvenuti a Diffa», tuona il responsabile sicurezza incaricato di condurre il security briefing per i tre giornalisti appena arrivati in città. «E non preoccupatevi: se volete dei rifugiati, qui ne troverete in abbondanza, dovunque». Incuneata nell’estremo sud-est del Niger, fino al 2013 Diffa non era che una placida città di confine, rinomata per la bellezza delle giovani di etnia kanouri e per i campi di peperoncini dalle tinte accese: l’oro rosso dei manga (una delle popolazioni kanouri), una produzione raffinata che garantiva la sopravvivenza di decine di migliaia di famiglie. L’espansione di Boko Haram nel nord della Nigeria, la cui frontiera dista appena 5 chilometri dalla città, ha poi gettato la regione nel caos. Sotto la polvere sollevata dall’harmattan, il vento dell’Atlantico che rinfresca il Sahel fra gennaio e febbraio, si nasconde oggi una delle crisi umanitarie più gravi degli ultimi anni, complicata dalle imminenti elezioni presidenziali del Niger previste per il prossimo 21 febbraio, e dall’insicurezza che domina tutta la regione. «Ricordatevi», conclude quasi compiaciuta la nostra prima guida in città, «loro sono lì che vi guardano, dall’altra parte del fiume». “Loro” sono evidentemente i “B. H.”, come i locali chiamano il gruppo terroristico, e il fiume è il Koumadougo Yobe, affluente del vicino lago Ciad, che segna il confine con la Nigeria.

Come quasi tutte le città del Niger, Diffa è un avamposto dell’uomo contro il deserto, un tentativo di resistenza estremo sempre sull’orlo della sconfitta. Le piste delle carovane trans-sahariane si infilano nelle vie, costeggiano i perimetri in terra battuta delle case tradizionali. Poi, ci spiega un operatore dell’Unicef, attraversano gli «accampamenti costruiti dal 2013 nelle parcelle non utilizzate di tutta la periferia» e invadono incessantemente le poche carreggiate in asfalto, segno di un progresso invocato a gran voce nei palazzi della capitale Niamey, più di 1.500 chilometri di distanza. Ma a minacciare Diffa, più che le sabbie del Sahara che incombono a nord della città per arrivare a lambire le coste del nord Africa, in un fragilissimo e intricato equilibrio fra nomadismo e agro-pastorizia sedentaria, è la vicinanza ingombrante, insidiosa, del gruppo Boko Haram. «Almeno un attacco alla settimana, cinque solo nel gennaio 2016, con 8 morti», il nostro security manager snocciola numeri e strategie. Non sono le cifre della vicina Nigeria, terrificanti, eppure il nemico è fra noi: «Cellule dormienti, complici, fiancheggiatori, gli uomini di Boko Haram sono in tutta la regione». I seguaci dell’auto-proclamato califfo Abubakar Shekau colpiscono soprattutto villaggi isolati a ridosso del confine con la Nigeria, incendiando e uccidendo, lanciano attacchi suicidi in luoghi pubblici di Diffa, di Bosso (la seconda città della regione) e in altri centri abitati. E piazzano mine anti-macchina sulle piste sabbiose dei dintorni – l’ultima, a metà gennaio, ha ucciso 6 militari. Attraversano il fiume di notte, sostenuti da affiliati locali, per colpire in modo imprevedibile, creando uno stato di panico sottile, che si infila polveroso nelle case dei nigerini e, con più forza ancora, nei ripari precari dei rifugiati, aggrumati attorno alle città; o come alveari, nell’asfalto rassicurante della Strada Nazionale numero 1 che collega Diffa al resto del Paese, ospita i convogli umanitari – fondamentali ma ancora insufficienti – e vibra affaticata all’accelerazione dei camion dell’esercito, carichi di uomini. (…)

Testo e foto di Giacomo Zandonini dal Niger

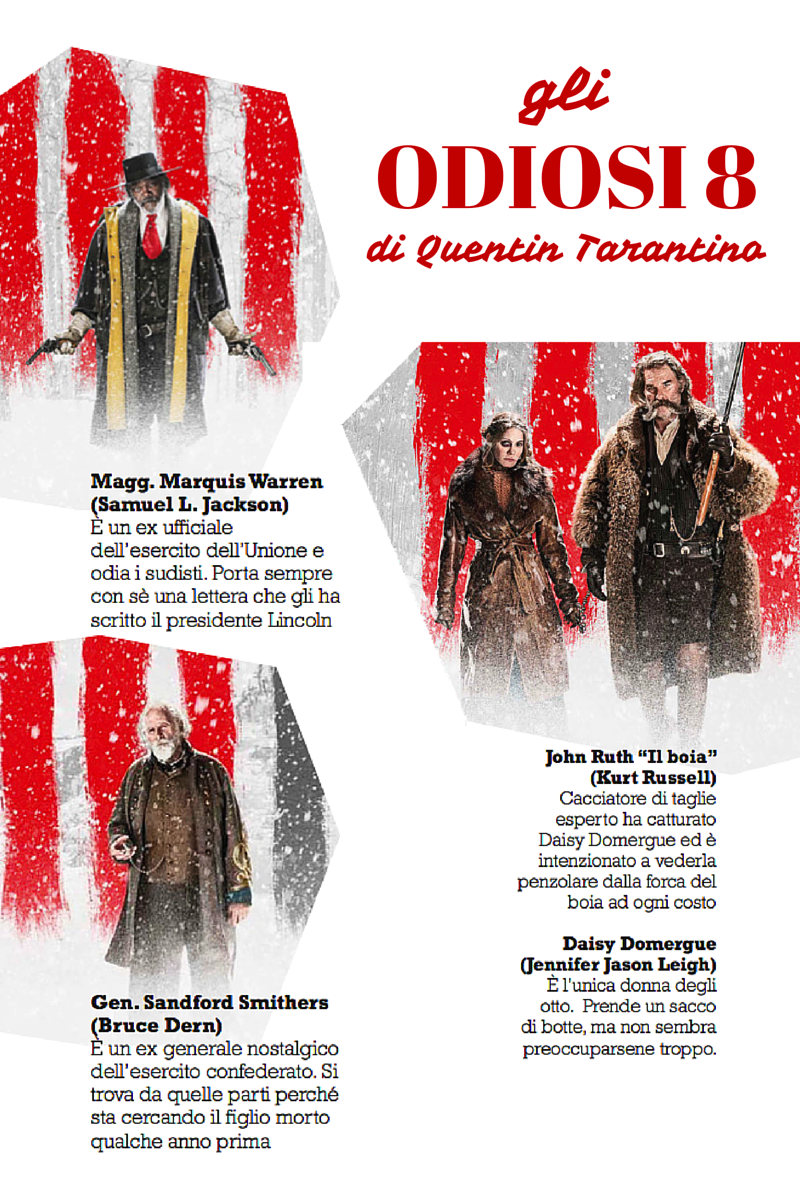

«Quando ho messo la penna sulla carta e ho scritto la prima frase della sceneggiatura: “diligenza che si fa strada in un paesaggio coperto di neve” non pensavo che sarebbe andata così e che The Hateful Eight diventasse un film politico». È in questo modo che Quentin Tarantino inizia a raccontare il suo ottavo film, ambientato qualche anno dopo la fine della Guerra Civile Americana, nella quale il Sud schiavista delle grandi piantagioni è stato sconfitto dal Nord yankee e industrializzato. «Scena dopo scena – spiega Quentin – i personaggi hanno cominciato a parlare, a discutere fra loro. È lì che mi sono reso conto del legame che c’era con le questioni che più caratterizzano la realtà politica e sociale dell’America di oggi e lo scontro fra democratici e conservatori. Poi abbiamo cominciato a realizzare il film e questa sensazione si è fatta più forte. Ci abbiamo messo un anno a completare le riprese, giravamo, andavamo a casa, vedevamo i tg, il giorno dopo commentavamo le notizie. E, mano a mano, l’epoca in cui è ambientato il film (all’incirca il 1870 ndr) si dimostrava perfetta per raccontare quello che stava avvenendo là fuori, nell’America del 2015. Perfetta più di quanto ci saremmo mai aspettati».

La realtà “là fuori” a cui fa riferimento Tarantino è soprattutto quella di Black Lives Matter. Quella del Far West contemporaneo in cui poliziotti bianchi sparano a ragazzi neri, spesso disarmati. Quella di chi protesta per dire che anche le vite degli afroamericani contano. E infatti gli Stati Uniti di oggi sembrano avere davvero molto in comune con il Far West raccontato da Tarantino. Lo stesso regista in merito ha una strana teoria. Strana ma estremamente convincente: «ogni epoca ha avuto un tipo di western diverso e sulla base di come venivano fatti i film western si riesce a capire molto della società che li ha prodotti. In The Hateful Eight parlo di un gruppo di brutta gente con troppe armi e nessun posto in cui andare. Se aggiungiamo che è gente senza diritti né legge e pure un po’ razzista, quello che ci resta è una bella tazza di caffè avvelenato da servire al pubblico». Insieme al giornale con le notizie del mattino, ovviamente.

La realtà fuori dal set raccontata dagli attivisti di Black Lives Matter sembra davvero confermare la visione di mr. Tarantino. Si va dalle decine di video diffusi online e dalle emittenti all news in cui, in un duello impari e mortale, ragazzi neri sono fatti fuori a sangue freddo da agenti della polizia, fino ai comizi che tracimano di insulti razzisti del milionario Donald Trump. Quello che è successo nelle strade d’America lo scorso anno, mentre Quentin Tarantino era intento a girare lo sa bene Alicia Garza co-fondatrice di Black lives matter ed «È terribile, ma non è diverso da quello che è accaduto per un sacco di tempo nel nostro Paese e che magari era semplicemente meno evidente». Il commento di un’altra attivista, Ashley Yates, potrebbe poi essere una “morale” perfetta per il film: «Le persone hanno bisogno di capire che il silenzio si trasforma in connivenza. E che è assurdo chiedere a qualcuno di restare calmo e controllato di fronte a delle scene così dolorose (e reali ndr). Quando stai per essere ammazzato, non puoi permetterti di dire le cose sussurrando pacatamente». E questo infatti è proprio quello che non avviene in The Hateful Eight. Qui, diplomazia e pacatezza non sono il modo giusto per salvarsi la pelle. Lo spiega bene il Maggiore Marquis Warren (Samuel L. Jackson), unico nero in un covo di bianchi armati fino ai denti, che porta con sé nel taschino una lettera del presidente Lincoln a lui indirizzata come fosse una pistola nella fondina. Warren parla poco, ma quando apre bocca non sussurra mai. Soprattutto, come dice lui stesso in una scena del film, è consapevole del fatto che: «Un uomo nero non è mai al sicuro quando è disarmato di fronte a un bianco». […]

[social_link type=”twitter” url=”http://twitter.com/GioGolightly” target=”” ][/social_link] @GioGolightly

Il direttore mi ha chiesto di scrivere cosa rimane del Family day. Lui dice che la piazza ha perso, che la società l’ha superata, che nessuno la ascolta. E che la Cirinnà verrà votata. Io però non riesco a non pensare alle statue coperte per Rouhani, alla censura di Iacona sulla Rai e ai sermoni della domenica di Scalfari. E non mi convinco. Cosa rimane di questo Family day? Sicuramente rimaniamo io e Maria Candida. Io in quella piazza (ovviamente) non sono andata, e ho una figlia. Maria Candida invece in piazza c’era e di figli ne ha 12: «Da giovane non riuscivo a dare un senso alla vita, il mio matrimonio era un fallimento. Poi il Signore ha cambiato tutto», ha detto. Io da giovane volevo fare l’archeologa e poi anche io ho incontrato un Signore, Girolamo Arnaldi, che mi ha “trasformato” in una storica. Una storica del Medioevo. Così, io di figlia sono riuscita a farne una e per il rotto della cuffia, dopo aver studiato per vent’anni, e solo grazie a un altro Signore, Franco Lisi, un medico, che nonostante una mia patologia fisica mi ha permesso (con una Fivet), di concepire Sofia. Maria Candida ha la mia stessa età ma quei vent’anni deve averli passati a fare i suoi dodici figli. E sabato era lì a dire che la sua è una famiglia “naturale”, la mia no. Io, direbbe Maria Candida, ho “fabbricato” una bambina assecondando un mio egoismo e andando “contro natura”. Perché un figlio non è un diritto ma un dono della natura, che poi per Maria Candida è Dio. Devo dire che certo ho pensato fosse un mio diritto superare una patologia medica superabile, quanto a Sofia, lei era più una possibilità dentro una storia che vivevo. Il direttore dice che quella piazza dai toni inverosimilmente medievali, ha perso. E per un verso ha ragione perché Sofia c’è e come lei milioni di bambini. Eppure tra me e Maria Candida rimane una distanza immensa. È inutile negarlo. Popolata di fallimenti storici. Lei ha addosso secoli di Dio cristiano, che l’ha messa lì, nella sua famiglia “naturale” con un ruolo prefissato di madre e moglie. Poi ha addosso una destra che ancora si approfitta di lei, che va dai ridicoli “tenori” del Family day (Giovanardi, Gasparri, Quagliariello) ai più scaltri, quelli rimasti sulle poltrone di questo governo. Io addosso ho una sinistra che mi imbarazza. Che neanche balbetta più. Che si affanna a distinguere tra papa Francesco e la Chiesa di Bagnasco e Ruini, nella paura folle di perdere l’ultimo dei suoi miti (!). Senza capire che il problema non è Francesco, Giovanni o Benedetto, ma tutto quello che c’è dietro. Secoli di criminalizzazione della donna, di riduzione della sessualità umana a sola riproduzione biologica, di famiglie patriarcali, di anatemi contro tutto ciò che slegasse i rapporti sessuali dalla procreazione: contraccezione, interruzione di gravidanza, procreazione assistita, ora utero in affitto… Qualche anno fa, Adriano Prosperi scriveva su Left: «Il corpo della donna resta ancora per questa Chiesa un contenitore passivo di seme maschile, un condotto di nascite obbligatorie, segnato dal marchio biblico della sofferenza». E sabato, Massimo Gandolfini, ideatore del Family day, urlava: «Dobbiamo dirlo con forza: il sesso non è il piacere sessuale. è la procreazione, la trasmissione della vita, un dono di Dio. Il sesso ci fa partecipi dell’opera creativa di Dio». Il tempo passa, ma non per loro. Non per il loro Dio, che non è tempo e non è possibilità. Perché poi il problema tra me e Maria Candida rimane questo, la libertà “umana”. Che è mente e corpo insieme. Che sceglie se, come e quando realizzare figli, identità, vita. E sa che nasciamo tutti uguali (art. 3) ma diventiamo tutti diversi. Sa pure che la famiglia sono affetti e che la fanno due coniugi (art. 29). Non per forza un uomo e una donna, ma due «che condividono la stessa sorte» (dal latino cum+iugus). E sa che il matrimonio è un contratto, e che la Chiesa un sacco di tempo fa lo ha trasformato in un sacramento perché non sapeva come altro fare per arginare la “libidine” che produceva figli illegittimi e non eredi legittimi. E che è quanto di più “innaturale” esista, perché gli affetti sono una scelta e i diritti sono diritti. Il direttore mi dice che la Cirinnà passerà. Io penso ai vent’ anni, ai dodici figli e alla distanza da colmare.

[social_link type=”twitter” url=”http://twitter.com/ilariabonaccors” target=”” ][/social_link] @ilariabonaccors

Vivere il provvisorio, l’incerto, il dubbio. Le borse? Che rischio. La guerra contro il Daesh. Non finisce quella in Siria, forse ne comincia un’altra in Libia. E le unioni civili? È vero quelli, tanti, del Circo Massimo hanno mostrato di avere denti sdentati, ma attenzione che in Senato c’è il voto segreto. Parlano Calderoli, Formigoni, Caliendo: “Pauva” direbbe Crozza coi denti di coniglio del premier segretario.

E Renzi? Lui sempre quello. Una garanzia per chi ama vivere sospeso su una fune al settimo piano. Un giorno quasi pace con Angela, poi va in Nigeria, non trova nessuno da spianare, e son fulmini (e insulti) per i burocrati senz’anima di un’Europa senza identità. Vuole la testa di Juncker, dicono quelli che dicono di saperla lunga. Ma se sono pochi mesi che l’ha messo là?

La minoranza dem non vuole il Partito della nazione, ma forse voterà sì al referendum costituzionale che nelle intenzioni del Partito della nazione funzionerà da varo per il Partito della nazione. A Milano si vota per le primarie: giunta Pisapia contro giunta Pisapia, con Sala che dice di essere più a sinistra di Pisapia.

Intanto alla Rai tornano antichi direttori e costumi usati. Un manuale interno vietava, mezzo secolo fa, di nominare il membro, fosse puro del Parlamento o della Confraternita del Padre nostro. La parola può far pensare a un utensile sessuale: Dio non voglia e giù cinque Ave Maria. Oggi Iacona finisce in seconda serata perché vuol parlare di educazione sessuale. Sssttt, certe cose solo in confessionale.

Va bene, andiamo all’estero. Clinton vince (d’un soffio) e Sanders non perde. Ma forse Clinton perde prevalendo solo per il rotto della cuffia e Sanders vince resistendole. E poi, chi ha vinto, chi ha perso? Quando due candidati sono in parità nei Caucus si tira in aria una moneta. Testa o croce? Pare che nello Iowa la si sia tirata più volte quella moneta e che Hillary abbia avuto fortuna. Elogio dell’incertezza.

Quanto a Trump l’irruento, ha fatto così paura ai media, ai politologi, ai sondaggisti, che si parlava solo di lui. E lui si sentiva la vittoria in tasca. Così a una giornalista impertinente ha detto che «le usciva sangue dagli occhi, anzi (che signore!) che le usciva ovunque» e non si è presentato al confronto con i competitor. Gli elettori, che non leggono i sondaggi e perciò non ne hanno paura, lo hanno punito preferendogli Cruz. Si sa: gli ultimi saranno i primi.

La mafia resta fra le poche certezze. Da noi, però, ne parla solo Mattarella il quale ha sostenuto che la lotta alla ’ndrangheta debba stare al primo post nel programma di governo. Ma avrà letto il programma di governo, Mattarella, o quello che ne fa le veci, vale a dire la narrazione quotidiana del premier sulla ripresa che arriva, anzi è già arrivata, sul jobs act che ha creato 135 mila posti di lavoro, che più fissi non si può, sulla nuova araba fenice, che cosa sia nessun lo dice, che sono le riforme?

Poi, ancora mafia. C’è mafia nell’antimafia, lo aveva detto don Ciotti. Mal gliene incolse. La Commissione parlamentare d’inchiesta, che è là da mezzo secolo, intanto indaga e tutti accusano tutti di far mafia con l’antimafia.

È inverno e non piove. Pioverà, mi compro un ombrello. Oppure chiamo Altan.

[social_link type=”twitter” url=”http://twitter.com/corradinomineo” target=”” ][/social_link] @corradinomineo

Torinese, timido e profondamente incisivo. Chi lo conosce sa che i suoi silenzi sono come il tratto della sua matita: segno di delicatezza e profonda osservazione.

Pietro Scarnera, 37 anni e il viso da bambino segnato, è il vincitore del premio Rivelazioni al Festival International de la Bande Dessinée di Angoulême, gli “Oscar del fumetto”, giunti alla 43ª edizione. Con la sua Une étoile tranquille, tradotto in Francia dopo il successo dell’originale italiano Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi (edizioni Comma 22, 2014) , il giovane illustratore esporta non solo uno stile, un modo di disegnare, ma anche una sensibilità preziosa: quella che consente di trattare temi altrimenti laceranti, terribili, in maniera lieve e allo stesso tempo intima. E con curiosità.

L’aveva già fatto con il suo primo libro, Diario di un addio (sempre Comma 22, 2010), un commovente racconto autobiografico che narra, da dentro, la condizione di molti: l’attesa, silenziosa e piena di domande, accanto al padre in stato vegetativo in una stanza di ospedale.

Per il suo secondo lavoro, Scarnera ha scelto di “entrare” dentro Primo Levi, raccogliendone l’eredità. Ispirato dall’omonima favola (Una stella tranquilla, appunto), in cui lo scrittore sopravvissuto ai lager ma non all’infezione dei suoi orrori, narra della difficoltà drammatica e allo stesso tempo meravigliosa, della vita e di certe “stelle” nell’esprimere la propria grandezza, e nostra di raccontarla. Per dirla con le parole dell’autore italiano, «una favola che ridesti echi, ed in cui ciascuno ravvisi lontani modelli propri e del genere umano».

Una personalissima biografia, quella di Scarnera, che traccia il percorso di Levi di cui troppo spesso si conosce solo la tragedia, e che inizia da un racconto troncato: quello della vita di Primo Levi. E che si conclude proprio un attimo prima dell’esplosione di questa “stella tranquilla”, il suicidio di Levi l’11 aprile del 1987.

Quando iniziasti a disegnare le tavole, ricordo che mi e ti chiesi: come mai Primo Levi? Te lo richiedo ora.

Intanto perché è uno dei miei scrittori preferiti. Quindi a un certo punto, qualche anno fa per caso ripresi in mano Se questo è un uomo: mi si riaprì un varco e ricominciai a rileggere tutto. Romanzi, articoli, racconti, interviste, tutto. E ho scoperto uno scrittore che è molto più complesso di quello che non si sappia. E siccome non erano letture molto diffuse, uno degli impulsi del libro è proprio un invito alla lettura, alla mia generazione ma sopratutto per la generazione più giovane.

Averlo letto in maniera così approfondita di fa sentire un po’ sempre chiamato in causa. Se ci pensi, in un momento in cui i testimoni oculari sono pochi, sono sempre meno, mi sembra che la mia generazione debba provare a raccogliere quella testimonianza e portarla avanti, essendo noi gli ultimi ad avere un racconto vivo di quelle storie. Ricordo i racconti di guerra di mio nonno a Natale… È una memoria familiare. Da condividere con nipoti simbolici.

Ai testimoni oculari bisogna accostare dei testimoni mentali, come ha scritto in una spkendida recensione Anna Bravo cogliendo il senso del mio libro. Volevo ri-raccontare quella storia con un approccio nuovo. Il libro è costruito come un confronto delle generazioni. Due ragazzi – uno dei quali è il mio alter ego – che ripercorrono, dialogando, i luoghi di Levi: come si potrebbe fare sfogliando un album di famiglia.

Poi c’era il desiderio di raccontare la difficoltà che ha fatto per diventare uno scrittore, la difficoltà di essere ascoltato. È stato rifiutato da praticamente tutti gli editori. E poi, se ci pensi, Primo Levi è proprio bello, da disegnare: questi capelli a punta, questi occhiali grossi…. Era proprio bello.

E naturalmente, volevo anche raccontare Torino.

Ecco: cosa avete in comune, oltre una Torino a cui tornare?

Il primo libro, come sai, è una testimonianza. Mi è stato molto utile leggere come lui racconta il lager in Se questo è un uomo: espone quello che ha visto e lascia che sia il lettore a farsi un’idea. E nel libro Diario di un addio mi sono limitato a raccontare come vive una persona in stato vegetativo e come vive suo figlio. Senza stare a entrare nel dibattito, o nel caso di Luana Englaro, o nel discorso bioetico, ecc. Volevo far vedere quello che avevo visto io. E basta. Forse per questo mi sono appassionato ai suoi libri, che rilessi proprio in quel periodo: stavo vivendo un’esperienza molto difficile, e vedere come l’aveva affrontata qualcun altro – con le dovute differenze – mi è stato utile.

Scrivere questo libro forse, è stato come un modo di sdebitarsi.

«Per discorrere di stelle il nostro linguaggio è inadeguato e appare risibile», scrive Levi. Cosa hanno raccontato i tuoi disegni della vita dell’autore, che le parole non erano riuscite a tracciare?

Non lo so, è una domanda molto difficile (si schernisce). Forse, usare il tratto anziché la parola, ti offre la possibilità di essere più delicato su certi temi.

E poi: una biografia di 240pagine è impegnativa. Il mio ci metti due ore (ride).

Una bella soddisfazione vincere un oscar…com’è stato per te salire sul palco?

Veramente pauroso! Anche perché non lo sapevo. Anzi, mi avevano detto che non avevo vinto. Ero terrorizzato. Era la prima volta per me in Francia, al festival. Faccio ancora un po’ fatica a rendermene conto…terrorizzante, davvero.

Ha creato scalpore l’esclusione dal Grand prix, del fumetto femminile, per così dire. Ne abbiamo scritto sul numero di Left in edicola da domani. Eppure c’erano nomi degni di nota, come Giulia Sagramola. Cos’è successo?

Mah, c’è stata un po’ di confusione in realtà. Sul perché su 30nomi per il premio alla carriera non ci fosse nemmeno una donna, devi chiederlo alla giuria. Sicuramente ci sono donne più giovani con estremo talento, maggior di molte altre carriere. Ma le sezioni come quelle che ho vinto io, e nelle quali rientrano le giovani disegnatrici sono tutt’altro: tra quelle hanno vinto anche delle donne

Il fumetto in Francia gode maggiore considerazione rispetto all’Italia…

C’è un mercato più grande e sicuramente più abitudine alla lettura. i fumetti vengono letti anche da un pubblico adulto. Ma ora sta succedendo anche in Italia. Diciamo che c’è una tradizione più avviata. Anche se l’Italia, anche solo per gli autori che ha avuto e che continua avere – pensa solo a Manuele Fior che ha vinto qualche anno fa, per esempio, o a Gipi -, è tra i Paesi più illustri e importanti del mercato.

Abbiamo moli giovani talenti. Lo dimostra anche il boom del vostro Grapich-news (sito di informazione giornalistica illustrata, aperto nemmeno un anno fa da Scarnera e altri liberi prfoessionisti in un “garage” di Bologna): come sta andando?

Bene! Stiamo andando avanti, continuiamo a pubblicare almeno una storia a settimana, gli autori crescono. Ora vorremmo provare a iniziare a lavorare con qualcuno all’estero.

E tu, stai già lavorando a un terzo libro?

In teoria si, c’è già un’idea…questo librino uscito a dicembre, che si chiamare Recplay, una storia di 24 pagine..È la storia di una cassetta che passa di mano in mano raccontando un’amicizia. Un dialogo tra lato A e lato B a suon di canzoni. Uno scambio come quando ci passavamo le audiocassette, ricordi? Altri tempi.

Le immagini in fondo a questo articolo, girate al confine tra Turchia e Siria, parlano da sole: migliaia di persone sono in fuga da Aleppo, la più importante città controllata dai ribelli siriani e oggi completamente circondata dalle truppe di Assad. Le aviazioni russa e siriana hanno intensificato i bombardamenti, 250 solo ieri. Le autorità turche dicono che già 10mila persone sono ai confini, mentre nei campi profughi attorno alla città ci sono almeno altre 40mila persone destinate a fuggire se la battaglia si intensificherà. Qui sotto alcune delle facce degli assediati di Aleppo incontrate da Rami Jarrah, giornalista britannico-siriano che ha passato diverse settimane a raccontare la città da dentro. Nella terza foto i caschi bianchi, un gruppo che lavora tra le macerie per portare soccorso ai feriti.

Turchia e Russia si accusano reciprocamente di alimentare la tensione regionale: un colonnello dell’esercito russo ha detto in Tv che movimenti di truppe al confine lasciano presagire che Ankara si stia preparando a effettuare incursioni in Siria. La Turchia smentisce sostenendo: «Ci accusano di qualcosa che stanno di fatto facendo loro, non siamo noi a essere attivi militarmente in Siria». Certo è che in questa guerra per procura combattuta da Iran e Russia da un lato e Arabia Saudita e Turchia dall’altro, sta volgendo a favore dei primi due. Le notizie che arrivano da Aleppo sono di una situazione durissima per i civili, specie ora che la città è cinta d’assedio e i convogli umanitari non passano più. Tra l’altro il passaggio dei convogli umanitari era una delle condizioni poste dai ribelli – che si trattasse di gruppi islamisti o laici – per partecipare ai colloqui. L’offensiva militare russo-siriana segnala invece che non c’è grande intenzione di trattare, almeno fino a quando Assad non sarà in una nuova posizione di forza.

In questo gioco, Europa e Stati Uniti sono nell’angolo: la priorità è combattere l’Isis e, di conseguenza, si lascia fare Mosca e si balbetta con gli alleati turco e saudita, il cui disappunto per la situazione in Siria non fa che crescere.

Quanto all’ISIS, tutte le fonti sul campo in Libia indicano come ci sia stata una migrazione di combattenti dalla Siria verso il Paese che affaccia sul Mediterraneo. La situazione nel Califfato originario si è fatta più dura che nei mesi passati e la strategia di Daesh è comunque quella di un’organizzazione fluida che porta caos e terrore ovunque le condizioni di disordine lo consentano. Era così in Iraq, è stato così in Siria e, ora sembra essere la volta della Libia. Per questo crescono i rumori di guerra.

الآلاف من #ريف_حلب_الشمالي عالقون على #الحدود_السورية_التركية بسبب #القصف_الروسي

Pubblicato da مدار اليوم su Giovedì 4 febbraio 2016

Si chiama “Wildlife Photographer of the Year 2015” l’esposizione dove potrete ammirare quelli che sono stati giudicati gli scatti più belli della fotografia naturalistica del 2015. La mostra per il settimo anno consecutivo sarà ospitata al Forte di Bard, principale polo culturale della Valle d’Aosta, e resterà aperta fino al 2 giugno 2016.

Chi non pensa di riuscire ad arrivare fino all’estremo nord della penisola non si preoccupi: quella in Val d’Aosta sarà solo la prima tappa italiana del tour mondiale di Wildlife Photographer of the year, premio al quale quest’anno hanno partecipato 42.000 concorrenti, provenienti da 96 paesi del mondo, valutati da una giuria internazionale di stimati esperti e fotografi naturalisti.

Qui di seguito un assaggio di dieci immagini tra le vincitrici delle varie sezioni selezionate dalla nostra photoeditor Monica di Brigida:

[huge_it_gallery id=”112″]

L’immagine in evidenza è Still life, Ph. Edwin Giesbers (Paesi Bassi) vincitrice nella categoria Amphibians and Reptiles.

Le sue foto di Marilyn Monroe, spumeggiante sul set di A Qualcuno piace caldo di Billy Wilder e persa in un mare di malinconica durante le riprese del suo penultimo film (Gli spostati di Huston), lo hanno reso celebre a livello internazionale. Insieme ai ritratti di Jacqueline Kennedy e di protagonisti politici da Che Guevara a Nixon.

Ma il talento di Elliott Erwitt (nato a Parigi nel 1928 da famiglia di emigrati russi e dal 1953 nella squadra dell’agenzia Magnum) emerge soprattutto dagli scatti in bianco e nero realizzati casualmente per strada, quando alla maniera di Henri Cartier- Bresson riesce a cogliere l’attimo, momenti unici, irripetibili,in situazioni quotidiane, in cui emerge il lato buffo, tenero, disarmante di noi esseri umani. E qualche volta anche degli animali, che nell’opera di Erwitt spesso appaiono come antropomorfizzati. Basta pensare, per esempio, alle serie di fotografie in cui ritrae il mondo dei cani e dei loro padroni ( che paiono assomigliargli), su cui ha realizzato quattro diversi libri.

[divider] [/divider]

– Elliott Erwitt

[divider] [/divider]

Una selezione di questi scatti sono in mostra al Caos Museum di Terni dove, dal 4 febbraio al 30 aprile, approda la mostra itinerante Icons, nell’ambito di un progetto espositivo di Civita e SudEst57, curato da Biba Giacchetti. Sono quasi una cinquantina di opere selezionate da un archivio di circa cinquecentomila diapositive, in cui compaiono anche importanti reportage dall’Egitto, dall’ Afghanistan, daglli Stati Uniti, accanto a una grande quantità di scatti europei. Colpiscono in particolare i ritratti in cui in maniera allusiva ma al tempo stesso incisiva Elliott Erwitt racconta il razzismo strasciante nella pur multietnica America ed è impossibile dimenticare quella sua fotografia scattata nel 1964 che ritrae la nuda geometria di Auschwitz. @simonamaggiorel

[huge_it_gallery id=”111″]

gallery a cura di Monica Di Brigida

[social_link type=”twitter” url=”http://twitter.com/simonamaggiorell” target=”” ][/social_link] @simonamaggiorel

Immagine in evidenza: Felix Gladys and Rover, Elliott Erwitt, New York, 1974, © Elliott Erwitt