Premessa al libro di Left “ITALIA FASE 3. COSA CI HA INSEGNATO LA PANDEMIA” (Sommario)

Premessa al libro di Left “ITALIA FASE 3. COSA CI HA INSEGNATO LA PANDEMIA” (Sommario)

Semmelweis

di Matteo Fago, 13 marzo 2020

La storia di Semmelweis è la storia di un eroe. Fu il medico che comprese, senza usare un microscopio, per pura deduzione logica, che la malattia nota allora come febbre puerperale veniva trasmessa alle donne dalle mani dei medici che avevano appena fatto le autopsie. Infatti non era prevista alcun tipo di sterilizzazione per le mani dei medici che passavano tranquillamente dalla sala settoria alla sala parto.

Semmelweis fu un genio quando comprese che era necessario fermare le particelle cadaveriche, quel qualcosa di invisibile che si trasmetteva dal cadavere alla puerpera. Non esisteva il microscopio. Semmelweis non sapeva che quelle che lui chiamava «particelle cadaveriche» erano batteri che infettavano le partorienti portandole alla morte. Lo capì quando vide che un suo collega morì in modo del tutto analogo alle puerpere essendosi qualche giorno prima ferito durante un’autopsia.

Semmelweis salvò le donne quando pensò che per eliminare le particelle cadaveriche era necessario obbligare tutti quelli che entravano nel padiglione delle puerpere a lavarsi le mani. Aveva ragione. Le donne non morivano più. Non c’erano più le sepsi. La bacinella di Semmelweis aveva salvato le donne e tutti noi. Quell’intuizione fu alla base dei lavori di Koch, Pasteur e Fleming. Di fatto ci hanno permesso di non preoccuparci più delle malattie virali o batteriche.

Tutte le malattie terribili che hanno sterminato popolazioni intere e flagellato la storia dell’essere umano sono state comprese e risolte, con gli antibiotici e i vaccini, grazie ai lavori fatti da questi quattro geni dell’umanità. Sono passati quasi cento anni dalla scoperta della penicillina e poco più da quella del vaccino. Ma ormai siamo abituati a pensare che quel problema non esista più. Mai. Le malattie di origine sconosciuta, contro cui l’essere umano non ha armi, sembravano una cosa ristretta a luoghi lontani e isolati nel tempo e nello spazio. I virus invisibili non ci facevano più paura. La società moderna è stata resa libera di pensare di essere immortale.

Da solo tre settimane l’Italia sta affrontando l’epidemia scatenata da un virus nuovo e terribile. Non abbiamo vaccino. Non siamo più invulnerabili. E questo è qualcosa che non riusciamo a pensare. La nostra società non comprende un cambio di paradigma così radicale in così poco tempo. Il virus è invisibile ma i suoi effetti sono ben visibili. E quello che vediamo è che la risposta dei governi, delle aziende, ma anche delle persone tarda ad arrivare.

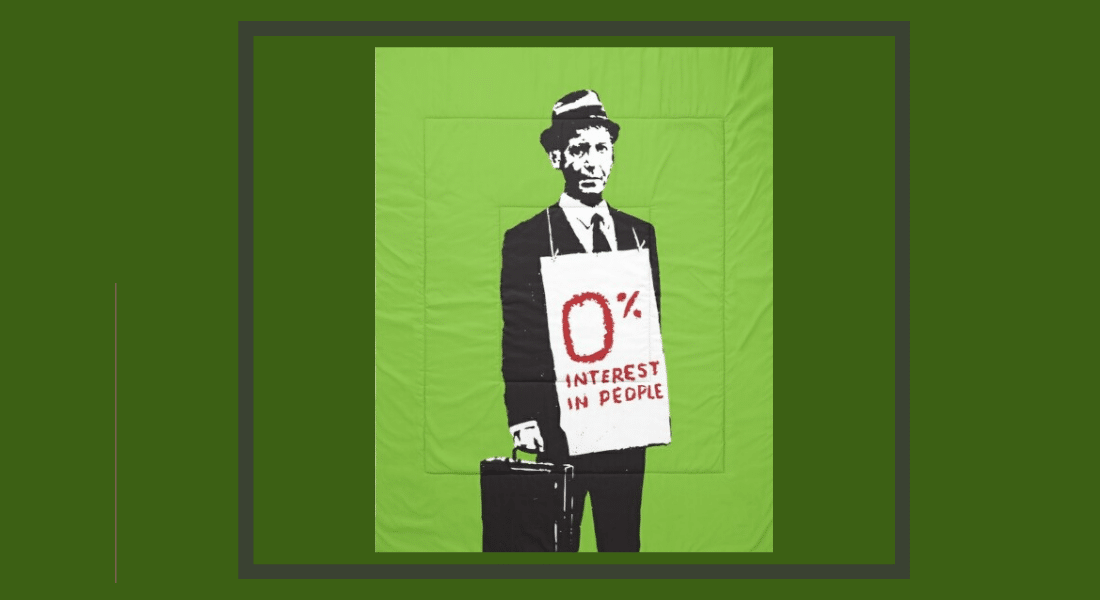

In molti casi, per non dire sempre e ovunque, anche di fronte all’evidenza, c’è stata una risposta fatua e anaffettiva. Come se il problema di questo virus riguardasse sempre qualcun altro. Come se “tanto a me prende in forma lieve, riguarda solo i vecchi e malati”. Come se i vecchi e i malati fossero meno umani degli altri perché vecchi o malati. Tante persone vivono questi giorni con una paura terribile. E io mi metto tra questi. Ma la paura io credo non sia del virus di per sé. Quello di cui abbiamo terribilmente paura è qualcos’altro che questo virus ha messo a nudo.

Questo virus mette a nudo la violenza della nostra società. Violenza che si esprime con una fatuità di comportamenti che dicono di una totale anaffettività e disinteresse per gli altri e per sé stessi. Di totale mancanza di amore per gli altri. Di persone che pensano a fare la movida degli aperitivi e dei rave party. Di aziende che invitano ad andare in vacanza malgrado l’epidemia. Di trasmissioni che parlano di “cosa dicono le stelle del coronavirus”. Ma è anche realizzare che il mondo in cui viviamo è un mondo ideale che non ha rapporto con la realtà.

Un mondo in cui si privilegia la macchina economica alla salvezza delle persone. In cui si pensa che una malattia pericolosa come questa non giustifichi di fermare le attività economiche perché si perdono soldi. È difficile aprire gli occhi. È difficile comprendere che siamo esseri umani. È difficile pensare che tutte le meravigliose e mirabolanti certezze del mondo occidentale possano essere messe in crisi da un minuscolo virus invisibile. Qualcosa al limite dell’inanimato, dato che il virus non è vivo, e che fluttua nell’aria, che può nascondersi nel sorriso o nel bacio di qualcuno. Qualcosa contro cui non possiamo fare niente se non confidare nelle nostre difese immunitarie e nei medici del sistema sanitario che ci assistono.

È difficile comprendere che ci sia chi pensa che tutto questo non lo riguardi. Mai. L’epidemia di coronavirus si propaga ad una velocità terribile. Se non controllata in qualche modo raddoppia il numero dei contagiati in 2,5 giorni circa. Questo significa che il numero di contagiati in 5 giorni è 4 volte tanto quello iniziale, in 7,5 giorni è 8 volte, in 10 giorni è 16 volte tanto.

Questi numeri così piccoli diventano enormi in un tempo brevissimo. Perché in 20 giorni il numero dei contagi arriva a 256 volte e in 30 giorni a 4.096 volte. Oggi, quando scrivo, siamo a circa 8.514 contagiati. Tra 30 giorni, se non si fa nulla, si arriva a 8.514 x 4.096 che fa 34 milioni di contagiati. È quello che in matematica si chiama una crescita esponenziale. Una crescita che è la più potente che esiste in natura ed è tipica di questi processi infettivi. Questa crescita è ciò che può devastare il nostro sistema sanitario e, questo sì, anche la nostra economia. L’unica cosa che la può fermare è impedire il contagio. Fare in modo che ogni paziente non ne infetti più di uno. Per fare questo è necessario allontanare le persone tra loro.

Da un giorno, quando scrivo, l’Italia è in lockdown. Si è cioè fermata. È necessario rallentare la velocità di propagazione e poi fermarla. Ma per fare questo è necessario impedire alle persone di incontrarsi. È necessario fermare il sistema quasi completamente. È necessario usare il sistema che si sono inventati i veneziani per sconfiggere la peste, la quarantena. Qualcosa di inimmaginabile per il sistema occidentale. Qualcosa di impossibile da pensare. Tanto è vero che il lockdown italiano, così come quello cinese, che si è rivelato perfetto, vengono ancora oggi visti dagli altri Paesi come una assurda soluzione ad un non-problema, pur avendo poche settimane di tempo prima di trovarsi nella stessa nostra situazione di oggi.

I tedeschi, i francesi, gli spagnoli e gli inglesi. Gli americani. Nessuno si preoccupa veramente dell’effetto che può avere questa epidemia sulla popolazione in termini di mortalità complessiva. La ragione che prevale è sempre quella del sistema che non si può fermare. Anche se questo significa centinaia di migliaia se non milioni di morti. Allora viene da pensare che quei ragazzi che fanno l’aperitivo sui navigli incuranti del pericolo a cui espongono i propri parenti e conoscenti, o quelle tante persone che “se ne fregano” perché tanto a loro non viene, siano gli interpreti del pensiero nascosto della società occidentale.

Un sistema che si è “dimenticato” o meglio ha annullato, nel senso di averlo fatto scomparire come se non fosse mai esistito (secondo quanto teorizzato da Massimo Fagioli in Istinto di morte e conoscenza) ciò che dovrebbe costituire il senso vero e profondo della società stessa: l’essere umano. E viene da pensare anche che quella fatuità sia un attacco a chi, dall’altra parte invece, ci dice chi siamo.

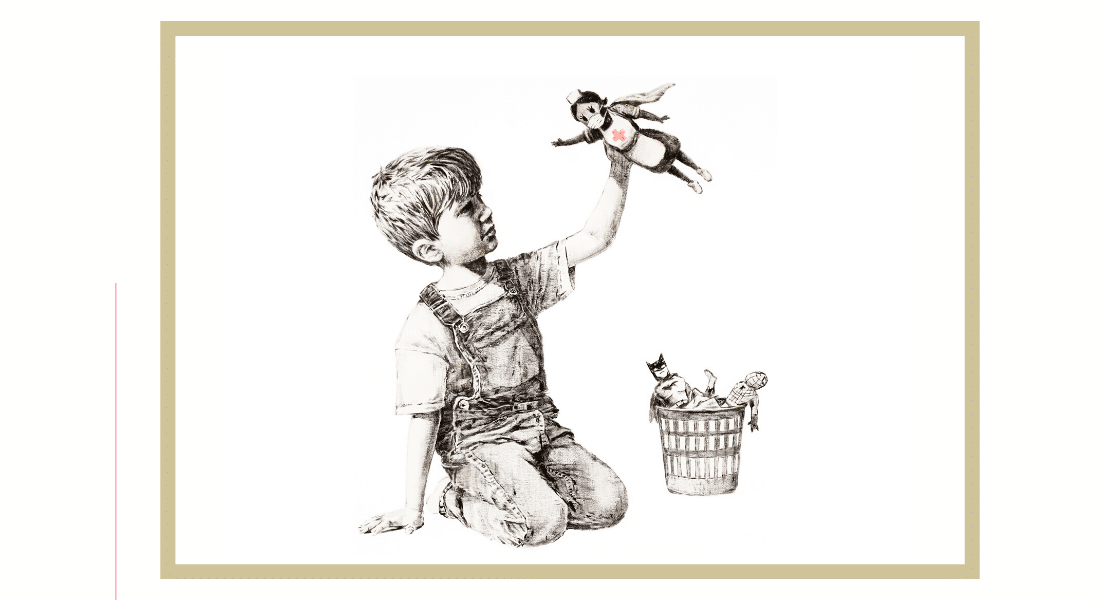

Gli infermieri, i medici, le strutture sanitarie stanno lavorando in un modo che fa venire le lacrime agli occhi solo al pensiero, senza fermarsi mai, come fossero un muro fatto di sacchetti di sabbia che cerca di fermare uno tsunami… e ciononostante continuano e insistono… perché ogni paziente, ogni persona, ogni essere umano è importante. E deve essere salvato. E se non ci si riesce si passa subito al successivo. Perché ogni persona deve essere salvata.

Loro sono quelli che ci ricordano quello che siamo. Sono quelli a cui oggi e nel futuro dovremo essere per sempre riconoscenti. Ci ricordano che la nostra realtà di esseri umani è essere in rapporto con gli altri. Volere il bene dell’altro. Volere che l’altro sia e che sia libero di realizzare sé stesso. Sapere di essere tutti uguali perché nati uguali. Volere istintivamente il bene degli altri, anche di chi non si conosce e non si conoscerà mai. Volere il bene anche di quei ragazzi che vanno a brindare alla loro immortalità.

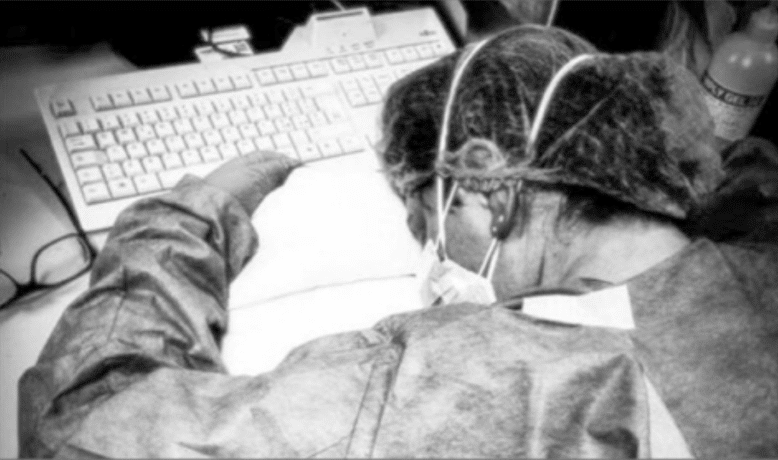

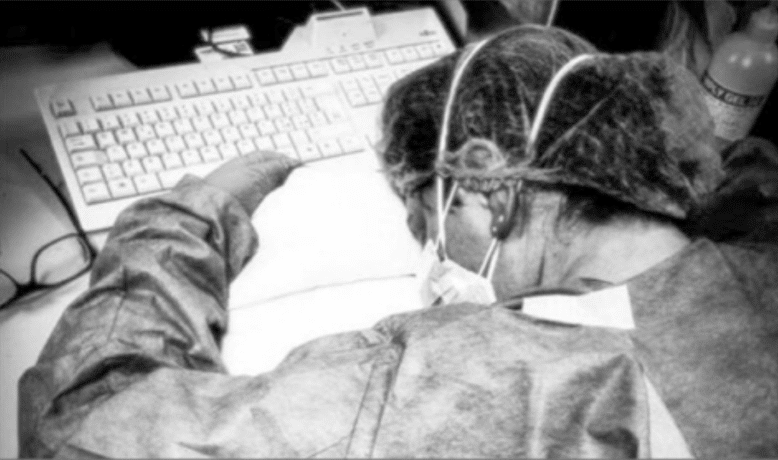

La bellezza della foto dell’infermiera addormentata, stremata dal troppo lavoro, è più bella di un quadro di Picasso. È l’immagine della realtà umana bella, quella che c’è sempre anche in questa società folle in cui viviamo. È l’immagine del sogno dell’uomo di volere il bene degli altri: “Io voglio che tu sia”. È l’immagine di una vita che si oppone al virus invisibile che vuole accecare, che vuole farci dimenticare chi siamo. La vera realtà umana è nella capacità di amare, nel volere il bene e la realizzazione degli altri. E di rischiare sempre tutta la propria vita per questo.

La bellezza della foto dell’infermiera addormentata, stremata dal troppo lavoro, è più bella di un quadro di Picasso. È l’immagine della realtà umana bella, quella che c’è sempre anche in questa società folle in cui viviamo. È l’immagine del sogno dell’uomo di volere il bene degli altri: “Io voglio che tu sia”. È l’immagine di una vita che si oppone al virus invisibile che vuole accecare, che vuole farci dimenticare chi siamo. La vera realtà umana è nella capacità di amare, nel volere il bene e la realizzazione degli altri. E di rischiare sempre tutta la propria vita per questo.

Grazie.

La bellezza della foto dell’infermiera addormentata, stremata dal troppo lavoro, è più bella di un quadro di Picasso. È l’immagine della realtà umana bella, quella che c’è sempre anche in questa società folle in cui viviamo. È l’immagine del sogno dell’uomo di volere il bene degli altri: “Io voglio che tu sia”. È l’immagine di una vita che si oppone al virus invisibile che vuole accecare, che vuole farci dimenticare chi siamo. La vera realtà umana è nella capacità di amare, nel volere il bene e la realizzazione degli altri. E di rischiare sempre tutta la propria vita per questo.

La bellezza della foto dell’infermiera addormentata, stremata dal troppo lavoro, è più bella di un quadro di Picasso. È l’immagine della realtà umana bella, quella che c’è sempre anche in questa società folle in cui viviamo. È l’immagine del sogno dell’uomo di volere il bene degli altri: “Io voglio che tu sia”. È l’immagine di una vita che si oppone al virus invisibile che vuole accecare, che vuole farci dimenticare chi siamo. La vera realtà umana è nella capacità di amare, nel volere il bene e la realizzazione degli altri. E di rischiare sempre tutta la propria vita per questo.