I Conservatori hanno ottenuto una vittoria decisiva nelle elezioni generali in Gran Bretagna del 12 dicembre 2019 ottenendo 365 seggi – più della maggioranza assoluta – e hanno inflitto una sconfitta schiacciante al Partito labourista, che ha ottenuto solo 203 seggi. I Nazionalisti scozzesi hanno avuto 48 seggi (13 in più del 2017), i Democratici liberali ne hanno ottenuti 11 mentre i partiti minori hanno avuto i restanti 23 seggi. Il risultato elettorale è stato così devastante che i Conservatori hanno la maggioranza assoluta anche se tutti gli altri partiti presenti a Westminster decidessero di votare compatti contro di loro: mancherebbero ancora 80 voti.

La maggioranza di Johnson è di più stretta misura di quella di Thatcher nel 1983, quando i Conservatori ottennero 397 seggi, una maggioranza assoluta di 144 seggi contro tutti gli altri partiti presi insieme; ed è anche più di stretta misura della vittoria di Thatcher nel 1987 con 376 seggi (102 in più di quelli di tutti gli altri partiti). Per cui, se contestualizzata in una prospettiva di lungo termine, la vittoria di Johnson non appare più così formidabile.

I risultati sono stati una brutta sorpresa, soprattutto se si considera che la linea del Partito labourista era dettata dal fenomeno di Jeremy Corbyn, la cui popolarità tra i sostenitori del Labour era molto alta. Questo ha condotto a un sostanziale rafforzamento del partito, i cui membri oscillavano pesantemente da oltre 800 mila al numero più stabile di 480 mila. Il Labour è il più grande partito socialdemocratico d’Europa (la Spd tedesca ha 426 mila membri), e i suoi sostenitori corrispondono quasi al totale di quelli di tutti gli altri partiti sommati tra loro (180 mila i Conservatori, 125.534 i Nazionalisti scozzesi, 115 mila i Democratici liberali, 48.500 i Verdi, 29 mila l’Ukip e 10 mila i Nazionalisti gallesi: tutti insieme arrivano appena sopra i 500 mila).

Inoltre, gran parte dei sindacati britannici sono formalmente affiliati al Partito labourista e la maggior parte di loro, con alcune sostanziali differenze su alcuni temi – uno su tutti la sostituzione del Trident – erano allineati con Jeremy Corbyn, che hanno supportato solidamente ad ogni conferenza nazionale a partire dalla sua elezione a leader del Labour nel settembre 2015, facendo fallire i tentativi della destra blairista del partito che voleva rimpiazzarlo.

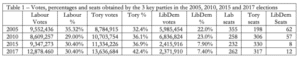

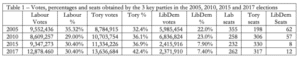

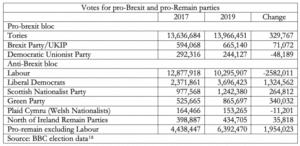

I risultati delle elezioni significano che quando si confrontano con le elezioni generali del 2017, i Tories hanno avuto 48 seggi in più, mentre il Labour ne ha perduti pesantemente 24. Tuttavia, fino alle elezioni del 2019 il Partito labourista aveva guadagnato voti, mentre quello dei Tories ne aveva persi:

Come si può osservare dalla tabella 1 riportata qui sopra, tra il 2015 e il 2017 il Labour ha avuto quella che appariva essere una solida ripresa, con un aumento di 30 membri del Parlamento e tre milioni in più di voti. Sotto la guida di Corbyn, il Partito labourista ha dovuto ingaggiare una campagna elettorale non solo virtualmente contro ogni altro partito, ma anche contro la sua stessa ala destra che, comandata da Peter Mandelson (con Blair a muovere i fili da dietro le quinte), si è dedicata al sabotaggio sistematico e a demonizzare il suo stesso partito, arrivando al punto di avere alcuni dei suoi rappresentanti che chiedevano apertamente di votare contro il proprio partito. Una campagna aggressiva di demonizzazione da parte dei corporate media ha rappresentato una pesante e insidiosa aggiunta a queste mosse.

Con Corbyn il voto laburista è aumentato di 2,5 milioni nel 2017, negando una maggioranza parlamentare ai Tories e poortando così il governo a corrompere l’ala destra del Partito democratico unionista dell’Irlanda del Nord aumentando i fondi destinati alla regione di un miliardo di sterline, assicurando in questo modo la maggioranza a Theresa May.

L’establishment considerava insufficiente la pur intensa ostilità dei media nei confronti sia di Corbyn sia delle sue politiche radicali, per cui ha mobilitato Ong, intellettuali, accademici, artisti e chiunque altro facesse parte della società rispettabile. A quel tempo, i sondaggi davano il Labour al 32% (maggio 2015) e al 25% (marzo 2017). Durante tutto quel periodo i media e i portavoce di questa larga ala destra anti coalizione di Corbyn hanno spinto il messaggio che Corbyn era ineleggibile, puntando a costringerlo a dimettersi dalla leadership del partito. Considerando queste ostilità, è impressionante che il Labour abbia guadagnato voti e 30 membri del Parlamento.

Inoltre, il governo conservatore di Theresa May è stato funestato dalla questione della Brexit, dal momento che ha dovuto affrontare continue pugnalate alle spalle in Parlamento provenienti dall’ala antieuropeista del suo partito, soprattutto da Boris Johnson. May ha perso svariati voti parlamentari quando ha provato a promulgare leggi sulla realizzabilità della Brexit.

Tutto questo avveniva sullo sfondo del referendum del 2016 sulla permanenza della Gran Bretagna nell’Unione europea i cui risultati hanno scosso tutti i partiti fino alle fondamenta, soprattutto i Conservatori, quando si è appreso che quasi il 52% (17.410.742 voti) ha votato di uscire, mentre il 48% (16.141.241 voti) ha scelto di restare. L’affluenza ai seggi è stata più alta del normale del 72%.

Con l’eccezione dell’Ukip, la maggioranza dei partiti ha fatto campagna per il remain, inclusa la primo ministro conservatrice Theresa May, ma anche i labouristi di Corbyn, i Liberaldemocratici, i Nazionalisti scozzesi e gallesi e i Verdi. Entrambi i partiti principali, Labouristi e Conservatori, avevano al loro interno minoranze che tifavano per la Brexit. Erano più forti tra i conservatori, con addirittura dei ministri che si dimisero per protesta nei confronti delle posizioni a favore del Remain di Theresa May. Hanno creato il famigerato Nhs Bus che pubblicizzava falsamente che abbandonando l’UE il servizio sanitario britannico avrebbe ricevuto 350 milioni a settimana, una somma che, sostenevano, la Gran Bretagna stava utilizzando in vari pagamenti all’Unione. FullFact, un’associazione di fact-checking, ha dimostrato che lo slogan era falso e ha scritto: «Lo slogan più recente di Johnson al Telegraph è ancora inaccurato, nonostante le sue parole siano più caute: non ha senso parlare di riprendersi il controllo del denaro che non è mai stato spedito né posseduto da nessun altro».

Johnson non opera solamente in modo spregiudicato, ma è anche un politico abbastanza poco scrupoloso. Durante gli anni di Corbyn, ha rilasciato affermazioni inappopriate e inaccettabili su raazza, donne, i poveri, l’ambiente e così via e, pertanto, è stato dipinto come un clown insensibile dell’aristocrazia. Le apparizioni di Johnson nelle interviste televisive l’hanno mostrato come un imbroglione borbottante che cerca scappatoie dalle domande difficili, o più semplicemente mente direttamente. Quello che ha aiutato Johnson a farla franca rispetto a tutte queste rozze bugie è stata la coltre che i media hanno gentilmente calato, che comprendeva sia incredibili giri di parole o più semplicemente l’omissione di informazioni sul tema, in aperto contrasto con il trattamento riservato a Jeremy Corbyn e alle sue politiche.

Questo basso livello intellettuale e la baraonda politica hanno caratterizzato la leadership del Partito conservatore fin dal premierato di John Major (1992-1997), che cercò di salvare la nazione dai rottami di Thatcher abolendo alcune delle sue politiche peggiori e più impopolari, come ad esempio la Poll tax. Da allora, il basso livello intellettuale e la mancanza di una strategia economica per l’Uk ha caratterizzato questa emergente, sempre più dominante, leadership dell’ala destra le cui politiche fanno filtrare razzismo, misoginia e bigotteria.

I politici conservatori che dominano oggi il partito, individui come Boris Johnson, Michael Gove, Jacob Ress-Mogg, Liam Fox e simili, sono estremi libertari a favore del mercato, anti statisti, fermi oppositori del welfare – che cercano di smantellare – e quasi irrazionalmente anti europeisti. Alcuni di loro propongono valori “cristiani” estremi sulla diversità sessuale, matrimoni tra persone dello stesso sesso e, ovviamente, l’aborto. Le loro visioni hanno un grande riscontro nel partito, visto che i suoi membri sono per il 71% uomini e per il 97% bianchi. Sono quasi del tutto spariti i “one nation” Tories che, per grandi linee, sono pro Europa, a favore dello sviluppo industriale invece che del capitale finanziario, credono nel mantenimento del cuore del welfare e sono moderni su aborto, orientamento sessuale, razza e così via.

Comunque, come si può vedere dalle statistiche più in alto, è sempre stato difficile per il Labour sconfiggere la formidabile macchina politico-elettorale dei Tories, nondimeno durante la leadership di Corbyn il partito ha sviluppato non solo un programma radicale di governo fatto di sostanziali riforme strutturali in senso antineoliberista, ma soprattutto un programma che, come testimoniato da molti sondaggi, corrispondeva enormemente con i desideri dell’elettorato, con picchi di oltre 70% per alcune politiche. Nel manifesto del 2017, il 79% era d’accordo che l’elettricità e l’energia venissero da fonti rinnovabili o a bassa emissione di carbonio, il 74% era a favore di limitare i prezzi degli affitti al tasso d’inflazione, il 68% era favorevole a aumentare le tasse per il 5% dei possessori più abbienti, il 63% concordava con la necessità di richiedere alle aziende di riservare una proporzione di posti nel consiglio d’amministrazione per i loro lavoratori, il 60% appoggiava la proposta di rendere le ferrovie statali, il 57% concordava che le industrie di beni fondamntali come l’acqua e l’energia dovessero essere di proprietà dello Stato, il 55% supportava tasse universitarie gratuite per tutti gli studenti e il 52% era contro la partecipazione dell’Uk a operazioni militari in altri Paesi.

Corbyn ha aggiunto che l’espansione del servizio sanitario che ha avuto luogo con Tony Blair, la quale ha permesso al settore privato di gestire larghe sezioni dell’Nhs, inclusi interi ospedali di nuova costruzione, sarebbe stata al 100% nazionalizzata, una politica che ha suscitato un entusiastico supporto nell’intera società britannica, specialmente perché l’austerità dei Tories ha minato così tanto i finanziamenti all’Nhs da creare una crisi massiccia nel settore sanitario, ben immortalato in un video diffuso da Corbyn: «Mi pare evidente – con i pazienti tenuti nei corridoi degli ospedali, con persone che muoiono dietro le ambulanze, con ospedali che necessitano assolutamente di essere ristrutturati – che si stanno rifiutando di dare al nostro sistema sanitario nazionale i fondi di cui ha bisogno, e ne ha bisogno ora. L’Nhs sopravvivrà solo se noi combattiamo per questo».

L’impatto del manifesto di Corbyn del 2017 è stato tale che Bloomberg ha scritto: «Il Partito labourista di Corbyn offrirà agli elettori l’agenda economica più radicale del mondo democratico». Un altro pezzo di Bloomberg ha riportato allarmato che non solo il Labour 2017 aveva ricevuto consensi, ma che molti punti erano anche stati aggiunti al programma della conferenza dei Labouristi tenutasi a Brighton nel settembre 2019, come:

• L’integrazione delle scuole private nel sistema statale;

• Un Green New Deal che fissasse per il 2030 l’obiettivo di azzerare le emissioni (un governo labourista nazionalizzerebbe le grandi firme dell’energia, abolirebbe il fracking e porterebbe il trasporto pubblico sotto la giurisdizione statale);

• Il ripristino dei pieni diritti sindacali e del posto di lavoro, spianando la strada alla contrattazione collettiva dei salari;

• Un salario minimo di 10 sterline l’ora (11,74 euro);

• Un pagamento forfettario di 50 mila sterline ai veterani dei test nucleari britannici per aiutarli a sostenere le spese mediche;

• Un programma di rottamazione per i veicoli inquinanti e 2,5 milioni di prestiti senza interessi per l’acquisto di veicoli elettrici. La costruzione, con investitori privati, di tre gigafabbriche di batterie.

I titoli dei due articoli di Bloomberg sono «La “Corbynomics” è più popolare di quello che pensate» e «Jeremy Corbyn sta pianificando una rivoluzione».

Sui media e durante i dibattiti parlamentari le performance di Corbyn contro May e poi contro Johnson sono impressionati, principalmente perché ha denunciato le conseguenze delle politiche di austerità del governo sulle persone, sulla società e sull’economia. Inoltre, ha girato la nazione facendo discorsi infuocati sulla sua visione progressista per il Regno Unito. Si è sviluppata una base nazionale molto forte, che è cresciuta partendo da questo. Johnson, dal canto suo, ha stressato continuamente il concetto che è necessario «fare la Brexit». Alla fine di novembre, Johnson schivava prontamente le apparizioni in tv, le interviste e i dibattiti, tanto che qualche media ha detto che stava «evitando lo scrutinio».

PoliticsHome ha mostrato la confusione dell’opinione pubblica riportando i risultati di un sondaggio istantaneo realizzato dopo il dibattito televisivo del 6 dicembre 2019: Corbyn era in vantaggio di dieci punti su chi era ritenuto più affidabile, con una vittoria di 55% a 38% sull’Nhs, mentre Johnson ha vinto 62% a 29% su chi avesse fatto la migliore performance nella seconda parte del dibattito, quella sulla Brexit. In altre parole, se le elezioni fossero state incentrate sulla Brexit, i Tories sarebbero stati in vantaggio, ma se il focus fosse stato su Nhs, austerity e le massicce disuguaglianze che questo ha generato allora il Labour avrebbe vinto.

Così l’Establishment e i Tories hanno investito tutte le loro risorse per fare pressione sul Labour, sperando di rendere la Brexit il punto cruciale delle elezioni in arrivo. La pressione è stata così forte che ha colpito anche la cerchia ristretta di Corbyn. Questa strategia aveva due scopi: distrarre dal manifesto radicale labourista ed esacerbare le divisioni interne al partito. Inoltre, con il Labour che ha adottato una posizione a favore del Remain dopo il referendum del 2016, ha dipinto il partito labourista come irrispettoso del volere dei cittadini britannici. Il calcolo dei Tories si è rivelato corretto: mettere al centro la Brexit gli avrebbe garantito un vantaggio cruciale. La chiave di volta dell’Establishment nel pressare Corbyn è stata la svolta anticorbyniana di alcuni parlamentari.

Dal momento in cui è stato eletto Corbyn, i parlamentari labouristi hanno cercato di estrometterlo, organizzando addirittura un colpo di stato parlamentare passando una risoluzione che negava la fiducia al leader del Labour nel 2016 che coinvolgeva addirittura il vicepresidente dei labouristi, Tom Watson. Il colpo consisteva nella dimissione in massa dei parlamentari dell’ala destra del partito dallo Shadow Cabinet che era stato costituito con una base molto larga, per includere tutte le sfumature di opinioni presenti nel Labour. Incolpavano Corbyn per il voto sulla Brexit. I dati dei media del tempo indicano che circa l’80% dei parlamentari labouristi era coinvolto nel complotto. Infatti, 172 parlamentari hanno votato per una mozione di sfiducia nei confronti di Corbyn, mentre solo 40 l’hanno appoggiato. Questo non ha solo provocato un’elezione per la leadership, con la destra del Labour che cercava di impedire a Corbyn di presentarsi con una infruttuosa causa alla High Court. Le successive elezioni per la leadership hanno visto Corbyn vincere con una larga maggioranza.

Questa razza di parlamentari laburisti è il risultato di 10 anni di leadership di Blair che non solo ha spostato il Labour drasticamente a destra (e all’estrema destra su questioni internazionali come testimoniato dalla guerra in Iraq), ma che ha anche portato avanti pesanti attacchi alla democrazia all’interno del partito per favorire i candidati laburisti dell’ala destra di credo Blairita. Corbyn, quindi, ha dovuto fare i conti con questo specifico aspetto dell'”eredità di Blair”.

Una manifestazione pesante di questa “eredità” è stato l’atteggiamento adottato dalla maggioranza del gruppo parlamentare del partito laburista sul rinnovamento del sistema militare nucleare sottomarino Trident. La posizione formale del Labour era a sostegno, ma Corbyn ha tentato il compromesso di mantenere i sottomarini ma senza armi nucleari. Il risultato è stato che 140 parlamentari laburisti hanno votato con il governo conservatore per rinnovare il programma Trident, 47 si sono uniti a Corbyn nel voto contrario, mentre 43 si sono astenuti. Quindi, sebbene fosse chiaro che la leadership di Corbyn era inattaccabile, la borghesia, i conservatori e l’establishment hanno avuto nei parlamentari del Labour un formidabile alleato.

Questa pressione non si è limitata alle sole dichiarazioni, ma ha portato anche 8 parlamentari laburisti di destra, guidati dal deputato nero, Chuka Umunna, anche a rompere con il partito, mettendo così deliberatamente in pericolo le possibilità elettorali del Labour. L’argomentazione alla base della loro defezione è stata la presunta incapacità di Corbyn di fermare la Brexit e, per buona misura, hanno lanciato la campagna pubblicitaria ben condotta dai media sul Labour antisemita con Corbyn incapace o riluttante ad affrontare la questione. Quando i “ribelli” hanno annunciato ulteriori defezioni di massa, questa pressione dell’ala destra ha fatto il resto.

I parlamentari laburisti di destra sono stati anche in grado di mobilitare individui progressisti nel gruppo parlamentare, nei sindacati e tra i militanti laburisti, in particolare nel sud-est, per fare campagna affinchè i laburisti si schierassero per un secondo referendum. Alla fine sono riusciti ad accollare a Corbyn una tale politica. Così Corbyn è andato alle elezioni del 2019 con la posizione formale di un secondo referendum, che avrebbe chiesto all’elettorato se accettare o rifiutare il primo referendum. Così Corbyn, invece di concentrarsi sui dettagli della Brexit proposta dai Conservatori, ha ceduto e ha annunciato: «Si tratterà di un accordo commerciale con l’Europa o si resterà nell’UE: sarà questa la scelta che verrà presentata al popolo britannico entro 6 mesi. Qualsiasi altra opzione richiederà anni di negoziati con l’UE o con gli Stati Uniti».

Quindi, ha aggiunto, «Se in quel momento sarò primo ministro, adotterò una posizione neutrale così da poter attuare i risultati in modo credibile per riunire le comunità e il Paese piuttosto che continuare un dibattito infinito sull’Ue e sulla Brexit». Questo è accaduto nel programma televisivo nazionale del Question Time il 22 novembre 2019, cioè pochi giorni prima delle elezioni generali. I Tories, Johnson e i media hanno rapidamente sfruttato la situazione. Con questa affermazione, Corbyn inconsapevolmente, ha fatto della Brexit il tema centrale delle imminenti elezioni. Così paradossalmente, al fine di unire il partito, ha finito per alienarsi una parte cruciale della sua base elettorale. I media sono entrati in pieno assetto anti-Corbyn.

Dalla sua sorprendente elezione nel 2016, Corbyn ha fronteggiato una campagna mediatica implacabile, feroce e senza scrupoli contro la sua persona e il suo progetto. La faziosità dei media anti-Corbyn è stata tale da indurre gli studiosi della LSE a condurre uno studio, che ha concluso che «… Jeremy Corbyn è stato rappresentato ingiustamente dalla stampa britannica attraverso un processo di diffamazione che è andato ben oltre i normali limiti di un corretto dibattito e disaccordo in una democrazia. A Corbyn è stata spesso negata la propria voce nel riferire su di lui e le fonti anti-Corbyn tendevano a superare quelle che lo sostenevano. È stato anche sistematicamente trattato con disprezzo e ridicolo sia sui giornali di grande formato che sui tabloid come nessun altro leader politico è o è mai stato. Ancora più problematico il fatto che la stampa britannica ha ripetutamente associato Corbyn al terrorismo e lo ha posizionato come amico dei nemici del Regno Unito. Il risultato è stato un fallimento nel dare al pubblico che legge il giornale la giusta opportunità di formulare i propri giudizi sul leader della principale opposizione del Paese».

Il giornalista vincitore di premi Jonathan Cook, ha sottolineato il ruolo specifico della Bbc in questa faziosità segnalando il lavoro della Media Reform Coalition e dell’Università Birbeck di Londra, il cui studio ha sostenuto che la “cronaca sbilanciata” è diventata così grave da rappresentare un grave minaccia al processo democratico. Il loro studio rivela che «… la BBC non sta riuscendo a fare nemmeno i più minimi sforzi per l’ imparzialità. I problemi che utilizza per inquadrare la sua copertura delle notizie hanno quasi cinque volte più probabilità di presentare Corbyn in una luce negativa. Ancora peggio, i titoli delle notizie della BBC durante il periodo di studio non sono riusciti a inquadrare alcuna storia in una luce positiva per Corbyn».

«Ricordate che la BBC, a differenza della stampa, dovrebbe rispettare rigide regole di imparzialità e che il suo notiziario in prima serata è probabilmente la fonte di notizie più influente per la maggior parte dei britannici».

La faziosità dei media contro Corbyn non si ferma mai ed è implacabile anche alla vigilia delle elezioni, quando l’accusa che il Labour fosse antisemita è stata sollevata all’ultimo minuto da niente di meno che il vescovo di Canterbury, massima autorità religiosa del Regno Unito, che il 26 novembre 2019 ha pubblicamente appoggiato e sostenuto il rabbino capo del Regno Unito, Ephraim Mirvis, che aveva affermato che gli ebrei erano “presi dall’ansia” di fronte alla prospettiva che Corbyn diventasse Primo Ministro. Il vescovo, Justin Welby, ha affermato che l’avvertimento di Mirvis dovrebbe «allarmarci sul profondo senso di insicurezza e paura provato da molti ebrei britannici». Le accuse che sotto Corbyn l’antisemitismo sia prosperato avevano ormai almeno 2 anni di longevità.

Il Media Reform Group ha anche condotto uno studio su come l’antisemitismo è stato usato anche dai media per demonizzare Corbyn e il programma laburista a lui associato. Il loro rapporto, Labour, Antisemitism and The News. Un paradigma di disinformazione, afferma «La Media Reform Coalition ha condotto ricerche approfondite sulla controversia relativa all’antisemitismo nel partito laburista, concentrandosi sulla copertura mediatica della crisi durante l’estate del 2018. A seguito di ricerche approfondite su casi di studio, abbiamo identificato una miriade di inesattezze e distorsioni nelle notizie online e televisive tra cui evidenti stravolgimenti nel reperimento, omissione del contesto essenziale o diritto alla risposta, errata citazione e false affermazioni fatte dai giornalisti stessi o da fonti le cui affermazioni controverse non sono state né contestate né soggette a replica. Nel complesso, i nostri risultati hanno delineato un paradigma di disinformazione».

Come è successo, nelle elezioni del 2019 i conservatori hanno conquistato 54 seggi dai laburisti, ma nel complesso, i laburisti ne hanno persi 60. È molto significativo che solo 8 di questi 60 collegi elettorali abbiano votato Remain, mentre i restanti 52 avevano votato Brexit nel referendum 2016 , con percentuali che vanno dal 50,1% (Colne Valley) al 72,1% (Stoke-on-Trent North). Il Labour ha perso i seggi che aveva ottenuto dal 1919, 1922, 1932, 1935, 1945 e 1970, quindi sarebbe sbagliato trarre la conclusione che all’improvviso, i bastioni della classe lavoratrice del Labour si fossero convertiti al marchio del conservatorismo sposato da Boris Johnson. L’unica spiegazione è che una parte sostanziale di persone in questi bastioni ha favorito la Brexit e ha ritenuto inaccettabile la posizione del Labour per un altro referendum e che il loro voto nel primo potesse non avere valore.

Povertà, miseria, disoccupazione, senzatetto e altri mali sociali in questi centri del Labour per molti sono stati strettamente associati alla politica di immigrazione aperta risultante dall’adesione della Gran Bretagna all’Unione europea. Questo è stato il messaggio persistente alla nazione da parte dei leader conservatori, in carica e non, dai tempi della Thatcher: a meno che l’immigrazione non venga pesantemente ridotta, il Regno Unito e i suoi cittadini continuerebbero a soffrire di questi mali e negli ultimi anni hanno compiuto strenui sforzi per collegare l’immigrazione al terrorismo. E non vi è dubbio che la campagna referendaria sulla Brexit abbia intensificato il razzismo, il bigottismo e la xenofobia ad alti livelli: secondo i dati ufficiali, i crimini di odio registrati sono aumentati drasticamente del 57% tra il 2014-15 e il 2016-17, con l’87% motivato dall’odio razziale.

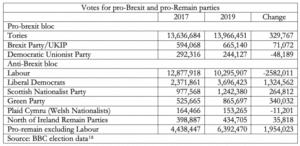

Inoltre, come si può vedere dalla tabella seguente, i laburisti hanno perso 2 milioni di voti a favore dei partiti pro-remain (Liberali Democratici, nazionalisti scozzesi e gallesi, Verdi e pro-remain nel nord dell’Irlanda:

E allora che fare adesso? Quale strada da percorrere per il movimento laburista nel Regno Unito dopo la disastrosa sconfitta di Corbyn, la leadership politica più radicale e progressista a emergere nel Regno Unito e in Europa? Il corbynismo è stato un fenomeno politico che ha sviluppato ed era dotato di un formidabile arsenale politico contro il neoliberismo, la disuguaglianza, la mancanza di opportunità, il razzismo, la xenofobia e la guerra. È tutto finito per il manifesto di Corbyn?

Conclusione

Come parte del necessario processo di riflessione per spiegare e assorbire le lezioni emerse dalla sconfitta elettorale, stanno emergendo due scuole di pensiero: da un lato, l’ampio fronte anti-Corbyn che proviene dalle correnti apertamente fasciste, dall’Establishment, da Tories , UKIP, Liberali Democratici, nazionalisti scozzesi, dalla maggior parte dei media corporativi, dall’ala destra del Labour e persino da sezioni dei cosiddetti moderati di sinistra laburisti, e dall’altro, il vigoroso movimento sociale e politico definito corbynismo che include la base del Labour, la maggior parte dei sindacati e della classe lavoratrice che organizzano, le donne, i poveri e emarginati, i pensionati, i disabili, le comunità etniche, la comunità LGBT e tutti coloro che sono stati coinvolti nel messaggio sempre ripetuto di Corbyn “per i molti, non i pochi”.

I loro interessi concreti e le loro aspirazioni erano contenute nel manifesto radicale di Corbyn, la visione di un Paese migliore che costruisce un mondo migliore per loro, per i loro figli e per i figli dei figli, un programma che chiaramente gode di una grande simpatia nella società. E’ questo che il fronte reazionario anti-Corbyn desidera distruggere. All’interno della destra laburista l’individuo chiave è Tony Blair, che ha vigorosamente fatto campagna contro Corbyn e la sua politica fin dall’elezione di quest’ultimo a leader del partito nel 2016. Blair lo ha fatto ad ogni elezione, anche nel 2019, e in una dichiarazione ben pubblicizzata apparsa su Reuters dove, pur criticando il partito conservatore, diceva che «il populismo di sinistra ha preso il controllo del partito laburista», indebolendo deliberatamente così la leadership del partito e le sue possibilità elettorali.

Non appena sono stati resi noti i risultati delle elezioni gli opinionisti mediatici, godendo della sua sconfitta, hanno aumentato la pressione affinché Jeremy Corbyn si dimettesse. Uno dei primi a cavalcare l’onda è stato, come prevedibile, Tony Blair che ha lanciato un appassionato appello al partito laburista affinché cambiasse corso e abbandonasse l’ideologia radicale di sinistra per portare il partito verso il centro. Blair ha detto chiaramente che la questione principale non era la Brexit ma il fatto che «l’estrema sinistra ha preso il controllo del partito laburista [e] se mantiene la responsabilità di condurre il partito, allora penso che il partito laburista sia finito». Anche se ha evitato di attaccare Corbyn personalmente, Blair ha assalito il corbynismo: « …politicamente la gente lo vedeva fondamentalmente contrario a ciò che la Bretagna e i Paesi occidentali sostengono, personificava politicamente un’idea, un certo tipo di socialismo semi-rivoluzionario, mescolando la politica economica di estrema sinistra con una profonda ostilità verso le politiche estere occidentali, cosa che non ha mai attirato gli elettori laburisti tradizionali, mai li attirerà, e ha rappresentato per loro una combinazione di ideologia fuorviante e inettitudine terminale che hanno trovato offensiva».

Questo attacco fu immediatamente appoggiato da una dichiarazione di guerra contro il Labour di Corbyn da parte del responsabile dei rapporti con la stampa, Alastair Campbell, il genio mediatico dietro alla strategia che legittimava la guerra contro l’Iraq, che dichiarò precipitosamente guerra al corbynismo, lanciando un appello ai sostenitori laburisti scontenti e disillusi a rientrare nel partito per buttare fuori le “fazioni di sinistra” che hanno al momento la leadership del partito. In questo contesto è di certo eloquente il titolo di prima pagina dell’Express: Guerra civile laburista: Campbell guida una carica di 100.000 moderati nel tentativo di annientare il team di Corbyn.

Dall’altra parte c’è la maggioranza schiacciante degli iscritti, anche di molti di quelli che hanno votato a favore della Brexit, che difficilmente appoggerebbero uno spostamento a destra del partito laburista come vorrebbero Blair e gli altri. La 40enne Rebecca Long-Bailey, ministro ombra dell’industria e membro del parlamento, corbynista convinta e fedele, è indicata come potenziale successore di Corbyn. Lei, o qualunque altro candidato di sinistra alla leadership del partito laburista, ha l’enorme vantaggio del potente movimento di base progressista e radicale che Jeremy Corbyn ha creato durante la sua leadership.

Questo movimento può prendere forza dalla sostanziale popolarità delle politiche contenute nel Manifesto laburista. Come la presa di posizione dei sindacati, specialmente di UNITE (il sindacato più grande e più a sinistra nel Regno Unito), riguardo al successore di Corbyn. Anche se è troppo presto per parlare del prossimo leader laburista, ci sono due certezze: la base laburista non appoggerà un blairiano per rimpiazzare Jeremy e opporranno resistenza ad uno slittamento verso destra. Forse la minaccia più grande può venire da un candidato di sinistra soft dietro il quale si unisca la destra laburista.

L’argomento chiave della destra laburista per spostare il partito verso il “centro” si basa sulla fallace discussione riguardo la mancanza di “elegittibilità” del tipo di politica di Corbyn. Il fatto che nelle elezioni del 2015, 2017 e 2019 il partito Liberal-democratico, partito “di centro” per eccellenza, non andò affatto bene conferma questa falsità. Segnale positivo che il partito laburista possa resistere alla spinta di Blair verso destra sta nel fatto che, dei 25 membri del parlamento neo eletti, 20 sono donne, 16 saldamente di sinistra e 12 sono BAME (neri, asiatici e di minoranze etniche), dimostrazione che, nonostante la sconfitta, la sinistra laburista è risultata rafforzata a livello parlamentare, indebolendo così la destra del Labour. Inoltre “i laburisti adesso hanno un gruppo parlamentare a maggioranza femminile”.

Le linee di combattimento sono state tracciate e la difesa dell’eredità di Corbyn non è solo una questione di romantica adesione a princìpi puristi o radicali, anche se riguarda certamente i princìpi, le sue politiche saranno la piattaforma essenziale dalla quale organizzare la resistenza contro l’offensiva neoliberista odiosa e nefasta di Johnson. Spostare il partito a destra contribuirà sostanzialmente a rendere più facile la sua implementazione. I proclami di Johnson di unire la nazione e andare avanti, con rassicurazioni riguardo la rigenerazione economica e più fondi ai servizi sociali e al servizio sanitario nazionale sono fandonie. Lui rappresenta la nuova razza di membri del parlamento conservatori di estrema destra che hanno molto più in comune con Donald Trump che con la Thatcher, perciò aspettiamoci il peggio.

Un’inchiesta speciale (del The Guardian “Long Read”) mostra la forte connessione di lunga data tra ministri chiave e politici conservatori, incluso lo stesso Johnson, e pensatoi dell’estrema destra statunitense, come l’Istituto per gli Affari Economici e la Fondazione Heritage, tutti protetti dal potente e molto influente Atlas Network. In effetti 14 dei 20 ministri del gabinetto di Johnson a luglio erano ex-allievi di iniziative IEA (inclusi i ministri responsabili degli affari esteri, interni, economia, commercio, salute e cosi via.). Non solo questi, e molti altri esperti che godono di fondi multimilionari, hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire la Brexit, ma l’inchiesta afferma che «Le organizzazioni coinvolte nella collaborazione tra la destra radicale statunitense e britannica sono partner della coalizione globale di più di 450 esperti e gruppi di promozione chiamata Atlas Network, che ha il quartier generale ad Arlington in Virginia».

Un accordo di libero mercato post-Brexit con gli USA e «l’apertura del sistema sanitario nazionale alla competizione estera» sono il fiore all’occhiello della loro politica. Inoltre Johnson appoggerà servilmente qualunque avventura militare statunitense, dovunque nel mondo. Perciò aspettarsi moderazione dal governo di Johnson sarebbe seriamente fuorviante.

Di tutti i partiti politici britannici, solo il partito laburista ha la forza, la base sociale, i legami con le organizzazioni sociali (sindacati e altri) e, a condizione che mantenga la sua adesione alle politiche del Manifesto, la capacità di costruire una potente coalizione politica e sociale per creare una resistenza significativa al programma di estremo neoliberismo del programma di governo di Johnson. In effetti, se è importante e necessario discutere su cosa è andato storto nelle elezioni, è compito molto più urgente quello di gettare le fondamenta per quel tipo di coalizione basata sul lascito politico e morale di Corbyn.

Ci sono due segnali promettenti che ciò sia più che possibile: (a) una settimana dopo il lancio del Manifesto laburista i sondaggi mostravano consenso maggioritario per tutti punti chiave, ad eccezione della banda larga (47%) e di un referendum per una Brexit laburista (42%) e (b) alle elezioni del 2019 il partito laburista ha ottenuto il 57% dei voti degli elettori tra i 18 e 24 anni, il 55% di quelli tra 25 e 34 anni, 45% di quelli tra 35 e 44 anni. Nelle stesse categorie i Conservatori hanno ottenuto sostanzialmente percentuali minori di voti (rispettivamente 19%, 23 %, 30 % ).

Non c’è dubbio che vi sia nella società un enorme potenziale per contrastare l’austerità dei Conservatori e la sua intensificazione da parte di Johnson, specialmente se si considera che queste percentuali derivano dalle risposte date durante le distorte elezioni sulla Brexit.

Per finire, sarebbe veramente sbagliato credere che questi sviluppi siano una peculiarità tutta britannica. Come detto sopra c’è una potente forza inarrestabile transatlantica, finanziata da risorse pressoché infinite, equipaggiata di dogmi autonomi, con un enorme capacità mediatica di persuadere ed influenzare i leader politici, gli intellettuali, gli accademici e l’opinione pubblica in generale, che può essere scatenata quasi dovunque sul pianeta e, di certo, dovunque in Europa. In più di un aspetto la difesa dell’eredità di Corbyn è un compito sia britannico che paneuropeo.

Francisco Dominguez, Middlesex University, Londra

(traduzione di Alessia Gasparini e Stefania Martini)

La versione originale in inglese del saggio di Francisco Dominguez qui

L’analisi di Francisco Dominguez è stata pubblicata in una versione ridotta su Left del 31 gennaio 2020

SOMMARIO

Leggi e sfoglia online o con la nostra App

ACQUISTA L’EDIZIONE DIGITALE