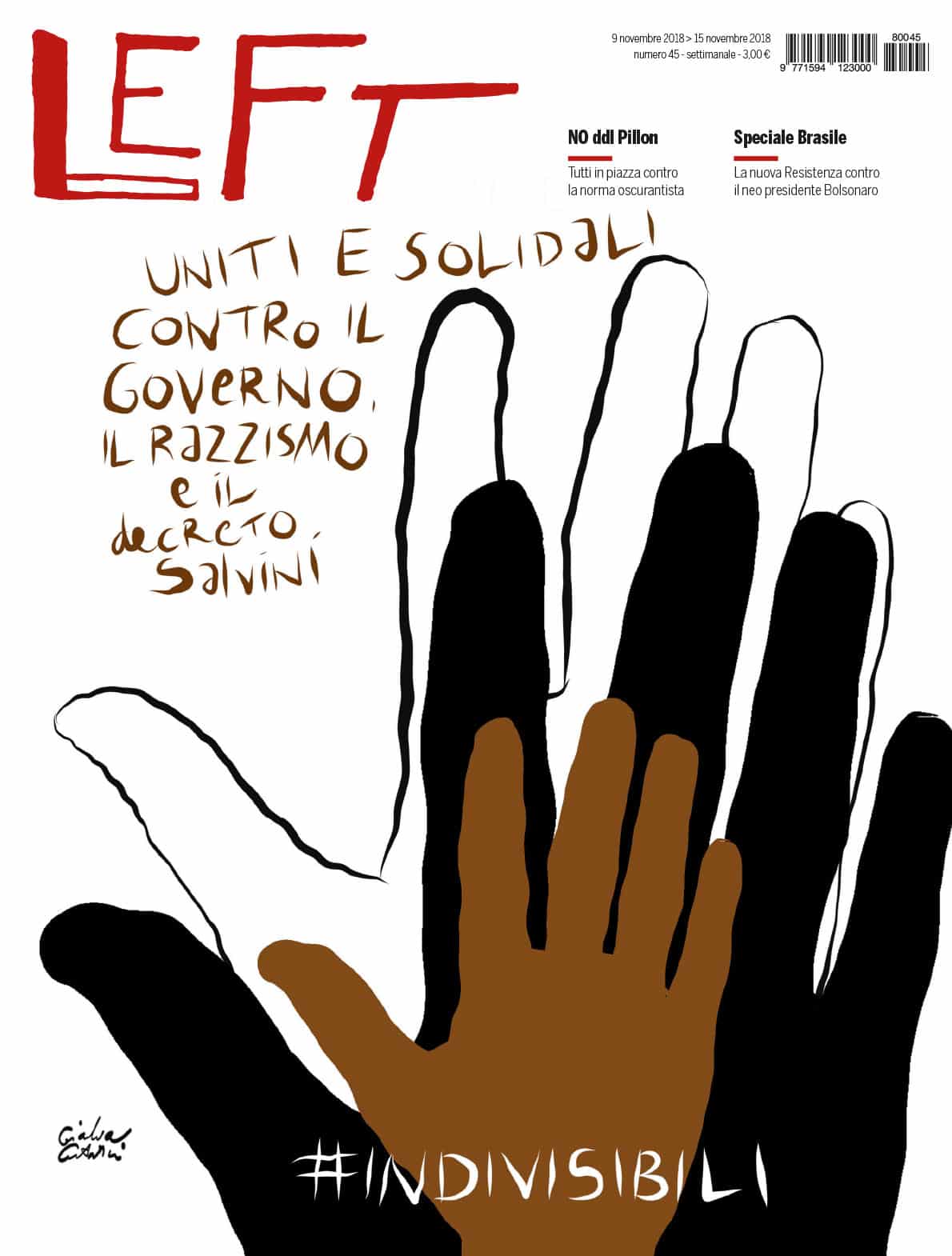

Nei prossimi giorni, anche con tempi resi urgenti dalle tante emergenze, riprenderanno le mobilitazioni per affrontare le tematiche connesse ad immigrazione, accoglienza, sbarchi e rimpatri. In Italia si gioca un ruolo importante. Mentre da una parte inizia la piena applicazione della ormai “legge Salvini”, dall’altra si vanno modificando, in peggio, gli scenari internazionali. Bisogna partire da queste ultimi per capire come potrebbero evolvere le mobilitazioni. La tensione in Sudan che sta sfociando in rivolta aperta contro il regime di Al Bashir, il disimpegno Usa in Siria e Afghanistan, le offensive turche in Siria, la disastrosa situazione in Libia e Niger, vanno evidenziando un fronte di crisi che inevitabilmente produrrà per molte e molti la necessità di rimettersi in fuga. All’Europa dei muri si va però sempre più contrapponendo quella di una resistenza attiva, fatta di azioni, mobilitazioni, iniziative di sensibilizzazione, spesso ancora prive di unità, coordinamento e rappresentanza politica ma intenzionate a farsi sentire. In Italia, oltre alla proposta di cui Left si è fatto promotore insieme a diverse associazioni e movimenti, vale a dire l’assegnazione del premio Nobel per la Pace 2019 al Comune di Riace, prosegue il percorso di #Indivisibili che nel corso di una affollata assemblea che si è tenuta il 16 dicembre, ha elaborato una propria strategia operativa. Partendo dalle differenze dei soggetti presenti, dagli approcci, alcuni prettamente “umanisti” altri forse troppo economicisti, altri ancora impegnati sul terreno della ricostruzione di uno spazio politico, ci si propone di lavorare sull’idea di forme di coordinamento in grado di rispettare differenze e autonomie, di non costringere nessuno ad omologarsi, ma di creare anche spazi comuni di discussione e di elaborazione. Si sono individuati alcuni temi comuni su cui l’attenzione sarà più elevata: ad esempio il 19 gennaio in molte/i parteciperanno ad una assemblea a Milano indetta per contrastare l’apertura del Cpr di Via Corelli. Dopo il successo della manifestazione del 1 dicembre, sembra questo un terreno fertile. Ovviamente ci saranno altre iniziative nei vari territori in materia di accoglienza, contro le forme di repressione e l’applicazione delle nuove normative come delle vecchie, ma tutto dovrebbe concretizzarsi in una settimana generalizzata di mobilitazioni (dal 3 al 9 febbraio) nei vari territori, in base alle criticità specifiche. La settimana si concluderà con una assemblea generale da tenersi a Macerata, il 10 febbraio, nell’anniversario della grande manifestazione antirazzista che si è tenuta nel capoluogo marchigiano dopo il tentativo di strage messo in atto da Luca Traini. Nelle intenzioni del tessuto che si va componendo, ancora con estrema fragilità, questo incontro dovrebbe costituire il punto di partenza per la realizzazione di un Social forum antirazzista, con un meeting di almeno 2 giorni da tenersi in primavera per delineare strategie, fare formazione e autoformazione, avere momenti di confronto meno episodici. Fra le tante istanze emerse il 16 dicembre, significativa è quella di difendere le occupazioni “abusive” in cui vivono soprattutto rifugiati e richiedenti asilo ma anche nativi, di attuare pratiche di disobbedienza alle leggi emanate in materia di immigrazione e sicurezza, cercando di individuarne i punti deboli con l’ausilio di legali ed esperti in materia. Ci sarà da lavorare e, per evitare di ritrovarsi anche in tentativi di strumentalizzazione, l’assemblea sembra voler rifiutare di confrontarsi con le scadenze elettorali europee di maggio. Altro approccio invece è quello relativo alle elezioni amministrative che da qui a novembre interesseranno regioni e comuni anche importanti. Si voterà in quasi la metà dei comuni (ad oggi 3860) e in regioni importanti come Abruzzo, Sardegna, Emilia Romagna, Piemonte e Basilicata. Si è manifestata in assemblea di incidere su queste elezioni chiedendo espressamente ai candidati sindaci di prendersi la responsabilità di non obbedire alle norme anticostituzionali contenute nella legge Salvini. Un percorso simile lo stanno tentando alcune associazioni e Ong con una Carta di impegni, rivolta ai candidati alle elezioni europee, ma gli scenari che si presenteranno in Italia dove, con lo sbarramento ai porti assume sempre più valore il ruolo dell’operazione Mediterranea con la nave Mar Jonio e i suoi naviganti rimasti unici testimoni delle violazioni commesse nel Mediterraneo Centrale. Si vanno però intensificando i tentativi di rendere stabili i collegamenti con alcune realtà che già si sono mobilitate in passato contro l’Europa Fortezza. Dopo le manifestazioni in Belgio si pensa ad interventi che potrebbero coinvolgere organizzazioni e associazioni di attivisti spagnole, francesi e tedesche durante la campagna elettorale. Da più realtà emerge la volontà di dare vita a una giornata europea per la libertà di movimento, con iniziative da tenere ad esempio nelle zone di frontiera interna, ma è presto per capire se si riuscirà a interconnettere situazioni da troppo tempo frammentate sia nei singoli paesi che nelle relazioni continentali. Dal 28 febbraio al 1 marzo si terrà a Barcellona un incontro internazionale in cui, partendo dall’incontro della Carta di Palermo, dello scorso anno, decine di associazioni e movimenti cercheranno di definire una strategia di azione e di elaborare proposte. Si avverte insomma la necessità di far capire ai popoli europei, soprattutto alle persone che vivono in condizioni di maggior disagio, che le soluzioni non potranno arrivare con la chiusura, peraltro impossibile delle frontiere, che tale problema perennemente agitato è unicamente uno strumento di distrazione per non mobilitarsi contro le cause reali di sofferenza diffusa, è un obbiettivo condiviso. Ma la ricostruzione di un tessuto antisovranista adeguato alla sfida è un compito estremamente arduo. Vale la pena provarci. Buon 2019 di lotta.

Vezio De Lucia: Una legge per salvare le città d’arte

“Il diritto alla città storica”, con questo titolo il 12 novembre, a Roma, si è svolta un’iniziativa organizzata dall’associazione Bianchi Bandinelli. Per riportare al centro della discussione urbanistica, politica e sociale un tema che, come dimostrano le recenti e spesso disastrose trasformazioni di tanti nostri centri urbani, si impone per urgenza. Nell’ambito di questo convegno – con contributi di Pier Luigi Cervellati, Tomaso Montanari e tanti altri – è stato presentato il disegno di legge a tutela dei centri storici (il testo si può leggere sul sito dell’Associazione Bianchi Bandinelli) che è al centro del colloquio fra l’archeologa Maria Pia Guermandi e l’urbanista Vezio De Lucia

Vezio De Lucia, perché un’iniziativa sui centri storici? Non eravamo il Paese più tutelato d’Europa?

Eravamo. In effetti il nostro Paese fu il primo, all’inizio degli anni 60, a affrontare il tema della conservazione e del recupero dei centri storici, non solo come contenitori di monumenti ma in quanto essi stessi monumento: e il merito va soprattutto a Antonio Cederna indiscusso ispiratore di quell’autentica rivoluzione culturale.

E poi che è successo?

L’Italia sta rinnegando il suo passato e dovunque è in grave crisi la vivibilità dei centri storici, pascolo della speculazione, del malgoverno, di piccoli e grandi abusi. Ma più di ogni altra cosa i centri storici sono affetti da un grave spopolamento. Non dovunque e non nella stessa misura, ma sono drammatici i dati sulla diminuzione dei cittadini delle città d’arte, massicciamente sostituiti da turisti e da attività annesse, e dei piccoli Comuni nell’interno del Mezzogiorno (l’“osso” di Manlio Rossi Doria) dissanguato dall’emigrazione e abbandonato. Con il convegno del 12 novembre cerchiamo di delineare una strategia per ribaltare queste tendenze.

Possiamo dire che il turismo, prima industria mondiale, stia cannibalizzando il centro delle città d’arte?

Venezia ne è un esempio paradigmatico. Secondo Paola Somma, che ne parla al convegno, da tempo non è più una “città”, ma solo il quartiere turistico di una conurbazione che aveva bisogno di grandi opere infrastrutturali per massimizzare l’accessibilità e potenziare i punti di sbarco: aeroporto, porto, stazione, parcheggi, darsene. Piano perfettamente riuscito. Oggi 8 case su 10 sono di proprietà di investitori, ogni sabato scendono dalle grandi navi 30mila turisti che, uniti agli sbarchi via terra e via aria, sono più degli abitanti. Qualcuno ancora protesta, ma il sindaco è soddisfatto e dice: la città è di chi la ama. Cose analoghe si registrano a Firenze e Roma.

È davvero un fenomeno così esteso o riguarda solo le grandi mete turistiche?

Il turismo è certo una tra le più importanti cause di operazioni di gentrificazione, ma in moltissimi centri continua a essere la speculazione immobiliare a erodere spazi pubblici e a innescare operazioni di espulsione delle fasce sociali economicamente più svantaggiate.

Il premio Ranuccio Bianchi Bandinelli, che ogni anno l’associazione assegna a un benemerito della tutela del nostro patrimonio, quest’anno tocca a Pier Luigi Cervellati.

E a chi se non a Cervellati, il fondatore, in Italia e, credo, nel mondo, del restauro urbano, oppure, se volete, più banalmente, del recupero dei centri storici a usi abitativi? Il suo nome è tutt’uno con il piano per il centro storico di Bologna del 1972, un piano per l’edilizia economica e popolare che per la prima volta ha previsto la realizzazione di edilizia pubblica tramite interventi di recupero: la tutela delle strutture fisiche come condizione per garantire la permanenza in centro delle famiglie residenti e delle attività tradizionali (come l’artigianato e il piccolo commercio). Al convegno presentiamo un’inedita intervista proprio sul piano del centro storico di Bologna, e in particolare sulle difficoltà che incontrò nel rapporto con l’amministrazione comunista e anche con i militanti preoccupati dell’esproprio.

Perché una legge? Pensate davvero che nell’attuale contesto politico sia lo strumento migliore?

Perché i centri storici sono stati di fatto ignorati dalle leggi di tutela, a partire dallo stesso Codice dei beni culturali. La proposta è il prodotto di un lavoro collettivo, cominciato nella primavera scorsa. È d’impianto radicale, e nessuno di noi s’illude che possa essere approvata così come la presentiamo. Ma non spetta a noi l’esercizio della mediazione con il mondo politico e parlamentare. Ci spetta invece di formulare una proposta limpida, ma tecnicamente fattibile, questo penso che sia il compito di un’associazione culturale.

Quali sono i contenuti di questa proposta e in particolare quelli che potrebbero arginare l’attuale situazione di degrado?

Molto in sintesi, sono i seguenti: la definizione di “centro storico”, che facciamo coincidere con gli insediamenti urbani riportati nel catasto del 1939, unificando in tal modo i riferimenti temporali e cartografici degli strumenti urbanistici comunali; la dichiarazione dei centri storici come «beni culturali d’insieme», sottoposti alla disciplina conservativa del Codice, con “divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica» e con divieto di nuova edificazione. Norma immediatamente prescrittiva che impedirebbe gli scempi che abbiamo denunciato prima; una serie di “principi” di buon governo del territorio di competenza statale che devono essere recepiti dalla legislazione regionale come prevede il terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

Fin qui si tratta di principi “conservativi”: non temete di passare per “anime belle”?

Non corriamo questo rischio perché non ci fermiamo alla tutela. Per rigorose ed efficaci che siano le norme di tutela, se non si affronta con determinazione il nodo dello spopolamento, il destino dei centri storici è segnato. Per questo il contenuto più forte della nostra legge è un programma straordinario dello Stato di edilizia residenziale pubblica nei centri storici. Serve l’intervento diretto e straordinario dello Stato, come nei casi di gravi calamità naturali. La proposta prevede perciò interventi molto determinati: l’utilizzo a favore dell’edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico dismesso (statale, comunale e regionale); l’obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d’uso verso destinazioni diverse da quelle abitative; l’erogazione di contributi a favore dei Comuni per l’acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato, norma che vale in particolare per i paesi in esodo.

L’intervista di Maria Pia Guermandi è stata pubblicata su Left del 9 novembre 2018

Il mite intransigente

Ha parlato di «buoni sentimenti» e di «valori positivi», ha spiegato che vivere in una comunità significa «condividere valori, prospettive, diritti e doveri» e immaginarsi in un «destino comune». Ha riesumato anche il rispetto, quello che va così terribilmente poco di moda, spiegando che il «rispetto gli uni degli altri» significa difendere le proprie idee ma riuscendo a «rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore».

Ha augurato un buon anno agli italiani e ai 5 milioni di immigrati «che vivono, lavorano, vanno a scuola, praticano sport, nel nostro Paese». Ha ribadito, riferendosi alla recente manovra finanziaria, che «vanno evitate tasse sulla bontà». Anzi, a proposito di bontà: «Non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società».

Il presidente della Repubblica ha randellato il governo praticamente su tutto, dall’impianto culturale xenofobo fino alla recente finanziaria approvata a colpi di fiducia («mi auguro vivamente che il Parlamento, il governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto», ha detto) passando per le forze dell’ordine e la carnevalesca abitudine del ministro dell’inferno di indossarne le divise («La loro divisa, come quella di tutte le Forze dell’ordine e quella dei Vigili del fuoco, è il simbolo di istituzioni al servizio della comunità. Si tratta di un patrimonio da salvaguardare perché appartiene a tutti i cittadini») e concludendo con un ringraziamento al Centro di cura per l’autismo di Verona, quello stesso autismo che Beppe Grillo aveva usato per fare ridere riuscendo (come ultimamente spesso gli riesce) a non fare ridere nessuno.

Ha disegnato un’Italia così profondamente diversa da quella che ci consegnano i social bavosi di alcuni uomini di governo: un’Italia intenta a ricucire piuttosto che strappare, un Paese “coerente e lungimirante” e laborioso. Ha anche parlato di sicurezza, Mattarella, sì: «Certo, la sicurezza è condizione di un’esistenza serena. Ma la sicurezza parte da qui: da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune. La domanda di sicurezza è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie si fa sentire più pesantemente», e poi, «la vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. Sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l’un l’altro».

In questo tempo basta un vecchio democristiano (sia detto con affetto) capace di essere mite ma intransigente sui valori per darci il senso della bassezza di quelli che governano.

E sapete cosa hanno risposto, loro? Il presidente della Camera Fico si è detto d’accordo con il Presidente, il ministro Salvini ha detto di avere apprezzato il passaggio sul bisogno di sicurezza (lo so, sembra una barzelletta, ma ha detto proprio così) e Di Maio ci ha tenuto a dirci che non lasceranno nessuno indietro.

E fu così che finanche i democristiani apparirono rivoluzionari.

Buon mercoledì.

I cent’anni di Salinger e il segreto de “Il giovane Holden”

Il primo gennaio 2019 Jerome David Salinger (1 gennaio 1919, Manhattan, New York- 27 gennaio 2010, Cornish, New Hampshire), avrebbe compiuto cento anni. Fa ancora parlare di sé quasi per un solo romanzo, Il giovane Holden, diventato un cult per più generazioni. Due giorni di vita di un adolescente, cacciato dalla scuola, i turbamenti di un ragazzino che si sente impreparato alla vita adulta a cui si sta affacciando, la solitudine e la fragile dolcezza di chi pensa che il mondo sia per lui un altrove. Tutto qui. Eppure fa breccia. E continua ad essere un successo internazionale, Italia compresa dove ha conosciuto più di 50 edizioni, l’ultima delle quali nel 2014, firmata da Matteo Colombo, gli ha regalato nuova vita e freschezza.

Il modo in cui mette a nudo il suo mondo interno in subbuglio ha un sapore universale, certamente. Ma è innegabile anche che la sparizione di scena di Salinger all’apice del successo, il suo voltare le spalle al jet set letterario newyorkese per ritirarsi a vivere in campagna, in un paesino, al confine del Vermont abbia contribuito a far crescere un’aura speciale dintorno a questo romanzo, uscito nel 1951. quando il suo autore era poco più che trentenne.

Salinger poi pubblicò tre raccolte di racconti, l’ultima nel 1963, e niente più. Niente più interviste, silenzio totale, anticipando la fuga di Pinchon e lo studiato anonimato di Elena Ferrante. Di Salinger, però, se si sa che continuava a scrivere affidando i suoi manoscritti e le sue fitte notte a una cassetta in banca, rifiutandosi tuttavia di pubblicarli. La tv stava già prendendo il sopravvento gossip e la spettacolarizzazione della letteratura non gli si addiceva. Non era uomo da salotti. Al mondo degli adulti preferiva l’incanto dei ragazzini, come lascia intendere, nonostante tutto, la caustica biografia scritta da sua figlia, che ci restituisce l’immagine di serate in casa Salinger passate con i classici del cinema e i siparietti divertenti dello scrittore per distrarre i ragazzini dalla tv. Quel poco che è filtrato di lui, ma tanto è bastato per far entrare nell’immaginario del Novecento i suoi Franny e Zooey: una ragazza in crisi, un fratello che la vorrebbe aiutare, un programma radiofonico a cui partecipano, nel corso degli anni, i sette bambini della famiglia Glass, mentre cresce l’insoddisfazione per un mondo che cammina in modo sbagliato, a cui lo scrittore Salinger cercò di fuggire, nascondendosi in provincia e in studi di filosofie zen e poi sempre più misticheggianti. Prima però ci ha lasciato folgoranti Nove racconti ( 1953): dove ritroviamo Seymour Glass, l’ermetico, tenero, impassibile, disturbato Seymour, e la saga della sua famiglia, disfunzionale, generatrice di patologie, che dopo Salinger saranno scandagliate e messe coraggiosamente in luce da letteratura e cinema (magistrale resta Family life (1971) di Ken Loach).

Tragico e bruciante è anche il racconto in cui Seymour, reduce dalla guerra ( come il suo autore), in Florida con la giovane moglie Muriel, borghese e “normale”, comincia ad apparire strano: si rifiuta di parlare con gli adulti. Piuttosto preferisce Sybil, un “topino” incontrato sulla spiaggia. Questi drammatici racconti si possono rileggere oggi nelle classiche edizioni Einaudi. Chi volesse approfondirne la figura di uomo e scrittore invece consigliamo di cercare la monumentale biografia Salinger firmata da David Shields e Shane Salerno uscita in Italia nel 2014 per i tipi di ISBN (gloriosa casa editrice che non c’è più). Scritta con la tecnica serrata del documentario in presa diretta, questa monumentale biografia si presenta come un ritratto polifonico in cui si intrecciano le voci di parenti, amici ed ex commilitoni dello scrittore americano durante la seconda guerra mondiale. Esperienza centrale, che segnò uno spartiacque nella vita di Jerome David Salinger secondo la ricostruzione dei due autori che, attraverso una minuziosa raccolta di lettere, documenti, foto e testimonianze inedite, provano anche ad indagare le ragioni dell’isolamento in cui si chiuse per quasi 60 anni. Il critico letterario Shields e il regista Salerno ipotizzano (in primis sulla base dell’epistolario di Salinger e di sue rare interviste) che il giovane dandy newyorchese di buona famiglia pensasse che il fronte lo avrebbe fatto diventare uno scrittore

più profondo e maturo. Salvo poi subire un forte ed inevitabile choc. In particolare dopo aver visto con i propri occhi Dachau. A cui si aggiunse l’aver appreso dai giornali che, mentre lui era al fronte, la fidanzata Oona O’Neill aveva sposato Charlie Chaplin. Queste esperienze, secondo i due biografi, innescarono la forte crisi che successivamente portò Salinger ad allontanarsi da tutto.

‘

Il Nobel Gao Xingjian: «Artisti e scrittori insieme per un nuovo pensiero»

Gao Xingjian, letterato e artista pluridisciplinare, nel corso della sua lunga carriera ha spaziato dal romanzo alla poesia, passando per il teatro e la saggistica. Ha creato spettacoli teatrali sperimentali allestiti in varie parti del mondo e cine-poemi in cui ha ridefinito l’incontro tra linguaggio filmico e gesto plastico. Maestro nell’arte dell’inchiostro a china, le sue opere pittoriche sono esposte in gallerie e musei importanti in Europa e Asia.

Nato e vissuto in Cina al tempo di Mao, Gao Xingjian ha subito la rieducazione culturale trovando il coraggio di sfidare la censura e praticare clandestinamente la scrittura anche nei campi di rieducazione e di bruciare le proprie opere prima di essere scoperto. Personaggio di spicco dell’ambiente letterario e teatrale cinese dell’avanguardia tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80, diventa drammaturgo del Teatro dell’arte del popolo a Pechino, il più importante teatro della Cina. A causa dei temi e dello stile innovativo delle sue opere, cade sotto la scure della censura, come bersaglio della campagna contro l’Inquinamento culturale. Per salvarsi dalle persecuzioni, chiede asilo politico in Francia, dove risiede dalla fine degli anni 80. Nel 2000 riceve il premio Nobel della letteratura. Negli ultimi venti anni, dedica vari scritti alla critica di tutte le ideologie, rivendicando la necessità di una letteratura e di un’arte libera dai condizionamenti tanto della politica che del mercato. Ormai giunto a quella che definisce la sua “quarta vita”, si è fatto promotore di un Appello per un nuovo Rinascimento delle arti e delle lettere. Presentato in forma di conferenza in varie parti del mondo è pubblicato adesso in italiano con altri saggi nel volume Per un nuovo Rinascimento (La Nave di Teseo, traduzione di Simona Gallo) e sarà riproposto il 4 luglio a La Milanesiana.

Incontro Gao Xingjian nel suo atelier nel cuore di Parigi, abitato dalle sue pitture in bianco e nero, intriso di un silenzio ovattato.

Appello per un nuovo Rinascimento evoca un periodo affascinante della storia dell’umanità e di quella dell’arte e della letteratura in particolare. Che cosa l’ha ispirato?

Alla fine del 2013 ho terminato di girare il film Le Deuil de la beauté (Compianto per la bellezza), in cui celebro la bellezza, scomparsa ai nostri giorni, attraverso la rievocazione del passato, in particolare del bel periodo del Rinascimento, caratterizzato dalla fioritura di una civiltà moderna diffusa in tutta Europa. Il film è stato proiettato per la prima volta al Festival degli scrittori a Singapore. Fu l’occasione per lanciare per la prima volta l’Appello per un nuovo Rinascimento. Da allora, l’ho presentato a Taiwan, Hong Kong, in Giappone, Francia, Inghilterra, Spagna, e anche in Italia. Esso costituisce la mia prima preoccupazione, in questi ultimi anni. Credo anche che si tratti di una conclusione delle mie attività artistiche in tutte le discipline. Ho incontrato molti amici, recentemente, soprattutto in Italia, che mi hanno detto: «È il momento di lanciare l’appello».

Nel libro lei parte dalla constatazione del declino della nostra società attuale globalizzata, in Occidente come in Oriente, e della necessità di un rinnovamento del pensiero. Non si rivolge, però, alla politica, ma agli artisti, per opporsi a tale declino. Che cosa si propone il nuovo Rinascimento?

Appello per un nuovo Rinascimento si rivolge agli artisti, agli scrittori e più in generale agli intellettuali, perché abbiamo bisogno di una nuova visione. Per un cambiamento sociale, è necessario innanzi tutto un nuovo pensiero. Com’è accaduto nel Rinascimento, dove un nuovo pensiero generato nel mondo dell’arte e delle lettere ha avuto un’eco nella società tutta, trasformandola profondamente. È per questo motivo che ritengo che debbano essere gli artisti e gli scrittori a lanciare e raccogliere l’appello.

Non è un appello politico, né è rivolto alla società in generale, poiché l’artista, lo scrittore, non può cambiare il mondo. Ho criticato questo genere di utopie nei miei libri precedenti. Sono temi che ho trattato anche nei saggi: Epilogo dell’epoca delle ideologie e Uscire dall’ombra del XX secolo. Credere che gli intellettuali potessero cambiare il mondo era la malattia del XX secolo. Tutte le ideologie, il marxismo come il liberalismo, applicate alla realtà sono diventate un incubo. Gli intellettuali possono però creare un pensiero nuovo. Si tratta in definitiva di fare un appello per il ritorno della bellezza, soffocata dalla politica, dalle logiche del mercato, dalle devastazioni dell’ecosistema. Questo, possono gli artisti. Una volta risvegliata una tale coscienza, sarà possibile uscire da tutte le costrizioni politiche, ideologiche e sociali. Nella creazione, se l’artista prende in mano la propria libertà, può fare tutto. Dante era in esilio, ha vissuto in un’epoca di orrori, che ha denunciato e rappresentato. È seguita la fioritura del Rinascimento, prima in Italia e poi nel resto dell’Europa. Ha portato alla modernizzazione. Adesso, invece, viviamo in un’epoca di declino.

Il Rinascimento aveva al centro una precisa dimensione dell’uomo idealizzata. Nelle sue opere lei combatte contro la visione di un uomo ideale rappresentato dalle varie ideologie politiche e anche da alcune visioni filosofiche. Quale visione dell’uomo è al centro del suo nuovo Rinascimento ?

Il mio Appello è un invito ad uscire da tutte le costrizioni ideologiche per affrontare la vera condizione esistenziale dell’essere umano nella nostra epoca. Da questo punto di vista, il nuovo Rinascimento si differenzia dall’umanesimo classico, fondato su una nozione dell’uomo ideale, che era bello, valoroso, in armonia con la natura. A quel tempo aveva senso poiché, per uscire dalle costrizioni della religione, era necessario ritornare all’uomo, attuando una liberazione del pensiero e della creazione artistica, perché non fosse più limitata alle opere a tema religioso, ma celebrasse la bellezza dell’uomo, della natura, e dell’uomo in armonia con la natura. Fu un ritorno alla vita. Ai nostri giorni, l’antico umanesimo classico non è sufficiente: dove si trova l’uomo ideale? Nella vita reale non esiste. Se si prendono in esame le vere condizioni esistenziali umane contemporanee, ci troviamo di fronte a individui fragili. Essi non solo devono affrontare numerose difficoltà rispetto alla società, ma sono anche attraversati da ogni sorta di turbamento interiore. Il mio appello si interessa e si rivolge direttamente a questi individui. La letteratura che auspico è al di là degli interessi immediati economici e politici. Una nuova conoscenza può derivare dall’affrontare non solo la società caotica, ma anche il caos interiore che costituisce la condizione dell’individuo contemporaneo. Per poterlo fare, ci vuole una mente risvegliata, occorre che l’artista possa osservare bene i problemi sociali e quelli individuali e trovare la libertà di esprimersi, mostrare, creare liberamente, senza condizionamenti.

È anche il fondamento per la creazione di quella che lei definisce la letteratura e le arti autentiche, contrapposte a quelle utilitarie nel suo saggio La letteratura e le arti non utilitarie?

L’arte, per me, supera gli interessi contingenti della politica, le ideologie, la morale, i giudizi di valore etici, le mode. Arte non utilitaria sono i capolavori pittorici, letterari, musicali che sussistendo tuttora, sono diventati patrimonio culturale per l’umanità intera. Opere in grado di comunicare a livello universale, senza frontiere. In ogni epoca, anche in condizioni molto dure, persino in società rette da dittature o in guerra, artisti dalla coscienza risvegliata hanno creato opere non utilitarie, autentiche. Shakespeare ha fatto uscire l’Inghilterra dall’ombra del Medio Evo. Cao Xuequin, autore del capolavoro Il sogno della camera rossa, è vissuto sotto l’Impero della dinastia Qinq, in cui la libertà di pensiero era soffocata. Il suo romanzo è la più grande opera della letteratura classica cinese, che ci illumina e nutre ancora adesso. Se guardiamo l’arte contemporanea, cosa può sopravvivere al tempo, che cosa varrà la pena di guardare o leggere ancora tra cento anni? Ai nostri giorni, se gli artisti non si accontentano di piegare la loro creazione a un interesse immediato politico o del mercato, e scelgono invece di guardare alla profonda natura umana, possono scrivere opere di valore, persino eterne, in grado di farci aprire gli occhi per osservare le vere condizioni difficili attuali e per gettare luce sull’avvenire.

Mentre ci salutiamo, pensando alle sue quattro vite, alla sua inflessibile pratica della libertà come condizione fondamentale per la creazione artistica e alla fragilità, mi tornano alla mente alcuni suoi versi che tradussi anni fa del poema Spirito errante e pensiero meditativo:

ora lontano dal mondo degli uomini

sei vicinissimo al cielo

e hai appena ottenuto la lucidità

ah ! Che leggerezza !contempli il mondo degli uomini

e tutti i suoi esseri viventi

vanno vengono

nel più grande caos

ignorando del tutto

l’immensa mano invisibile

che li manipola di tanto in tanto.

L’intervista di Simona Polvani al Nobel Gao Xingjian è stata pubblicata su Left del 26 giugno 2018

Fedele alle immagini. Il giovane Holden tradotto da Colombo

Per celebrare il centenario di Salinger riproponiamo l’intervista a Matteo Colombo, autore di una innovativa traduzione nel 2014 per Einaudi

Non è più narrata al passato remoto, la storia di Holden Caulfield. Non è più una vicenda strana, lontana da noi nello spazio e nel tempo. Forse, non lo è mai stata. Grazie al lavoro del traduttore Matteo Colombo, il senso autentico del romanzo di Salinger (“Il giovane Holden”, Einaudi 2014) ci viene restituito in modo rispettoso e credibile. Ne parliamo con il traduttore.

La nuova versione italiana di questo romanzo è un’attualizzazione della precedente?

Non userei questo termine, parlerei piuttosto di “nuova traduzione”. La precedente, che ammiro, di Adriana Motti, godeva di una libertà giustificata dal contesto storico, ma dopo 50 anni di evoluzione culturale ci si può permettere più fedeltà. In “The Catcher in the Rye” non c’era quasi nulla da attualizzare: certo, i compagni di scuola di Holden indossano le ghette e non gli anfibi, ma a parte questi ovvi dettagli, il linguaggio del romanzo è di una modernità sorprendente. Ai tempi di Motti l’italiano letterario non sarebbe stato in grado di recepire la lingua “spezzata” di Salinger. Inoltre l’editore voleva una traduzione il più possibile longeva, scevra di “giovanilismi” o “contemporaneismi”. Era questo il mio obiettivo, e mi pare di averlo raggiunto.

Quindi tradurre non è stato “tradire” come in genere avviene, ma anzi un recupero di fedeltà?

Certamente. È vero che nel processo si perde sempre qualcosa; bisogna fare delle scelte in un continuo accavallarsi di priorità: l’intento espressivo, la precisione semantica eccetera. Ma la vera novità di questa traduzione è proprio la precisa volontà di incrementare la fedeltà all’originale. Del resto io sono un traduttore molto fedele anche per indole, e poi questo romanzo è imperniato sull’uso del linguaggio.

In che senso?

Il ritratto psicologico del protagonista, un adolescente complicato, turbato dalla morte del fratello, in fuga dalla scuola, ci viene offerto nella forma di uno scomposto monologo lungo duecento pagine. I fatti narrati sono poco rilevanti, quel che conta è l’impiego della lingua, delle parole. La sintassi frammentata di Holden ci dice cosa prova, diventa strumento di introspezione. Come disse Hemingway, una buona narrazione non è che la punta di un iceberg: alla parte sommersa, il “non detto”, si può arrivare senza che sia descritta, per intuizione.

Insomma sotto le parole esiste un linguaggio fatto di immagini, che poi si possono interpretare secondo declinazioni diverse…

Esattamente! Mi piace definire le traduzioni come “opinioni”. È sempre legittimo produrne di nuove, ma restano opere di servizio. I libri sopravvivono a tutto: se una storia è solida, attinge a un vocabolario fatto di immagini e si muove su coordinate che sono pre-verbali. La sostanza di un libro non ha lingua, noi traduttori cogliamo le sfumature, facilitiamo l’accessibilità. Una buona traduzione è solo la porta d’ingresso, ma ciò che ti resta di un bel romanzo, come di un film, è altro.

Cosa è?

Il contatto con un’altra persona che ha vissuto cose che tu non hai vissuto. I libri, le parole, per usare una metafora di Michael Chabon, sono la fune di lenzuola con cui tentiamo la fuga dalla torre che ci imprigiona, la nostra mente, in cerca altri esseri umani. Per me la letteratura è questo.

La tua emozione di fronte a una simile impresa?

All’inizio non potevo crederci. Tradurre un grande testo, di un grande autore, linguisticamente complesso e di cui esisteva già una grande traduzione! La summa delle sfide per un traduttore, una situazione quasi irripetibile. Ero pazzo di gioia. Ma sono anche stato il più esigente del bel gruppo che in Einaudi ha lavorato a questo libro: solo quando ho sentito che la mia traduzione era il più possibile fedele all’originale ho potuto separarmi dal testo. Ho capito che il mio lavoro era finito.

Articolo pubblicato su Left nel 2014

ll bacio come segno. Ingres, Rodin e Picasso

L’immaginario di Picasso guida la sua capacità di creare. Fin da giovanissimo impara a padroneggiare un accademismo da cui trae il meglio grazie al proprio virtuosismo tecnico, ma ne riforma totalmente i codici: la forma diventa emozione, l’idea rimpiazza il soggetto. La sua conoscenza dei maestri non può essere messa in discussione, mentre la sua capacità di comprendere e amalgamare i capisaldi della storia dell’arte lo conduce a creare opere inevitabilmente figurative, quali che siano le apparenze e i periodi.

Benché Picasso manifesti una totale rinuncia al Bello ideale, ignorando tutti i criteri estetici, nel suo lavoro persistono potenti indicatori di una cultura classica. La mostra Picasso metamorfosi (dal 18 ottobre al 17 febbraio in Palazzo Reale a Milano ndr) e le ricerche correlate identificano alcune sue fonti di ispirazione antiche e sondano i processi di appropriazione seguiti dal maestro spagnolo. Il titolo dell’esposizione rimanda sia alle Metamorfosi di Ovidio, magistralmente illustrate da Picasso, sia a questa asserzione dell’artista: «Sarebbe interessante fissare in modo fotografico, non gli stati di un dipinto, ma le sue metamorfosi. Forse si scoprirebbe attraverso quale strada un cervello si incammina verso la concretizzazione del suo sogno» (Zervos, 1935). Con queste parole il pittore sembra definire l’atto creativo come il compimento di un sogno la cui concretizzazione gli sfugge. Questa analisi lascia spazio all’intuizione, come all’emergere di modelli profondamente radicati le cui metamorfosi sono più o meno coscienti. Il cammino della forma nella mente di Picasso definisce un percorso basato sull’analisi di una cultura polimorfa i cui orientamenti vengono definiti dalle sue curiosità e dai suoi incontri. Il linguaggio picassiano ricusa e sollecita a un tempo i riferimenti plastici e grafici agli antichi maestri, in un’alchimia in costante mutazione che lascia progredire la concezione dell’opera malgrado lo sfolgorio di forme spontaneamente compiute, al termine di una premeditazione di cui restano ben poche tracce preparatorie. Il cammino che conduce dalle opere alle fonti storiche esplorate dall’artista permette di scoprire le tracce di un’antichità che Ingres e Rodin avevano già fatto propria e i cui codici hanno trasmesso a successore.

Riunire Ingres, Rodin e Picasso intorno al Bacio significa individuare in tale soggetto una costante che a partire dall’antichità ha trovato numerose espressioni. L’importanza del tema per Picasso si manifesta inizialmente negli schizzi del 1899-1900 raffiguranti coppie di amanti che si baciano. L’innovazione picassiana consiste nell’isolare il Bacio trasformandolo nell’espressione di una fusione carnale, fonte di una creatività che attraversa tutte le esperienze plastiche della sua carriera. Nell’opera di Picasso, Il bacio – metafora dell’atto sessuale che giunge fino alla confusione dei corpi – è autobiografico, appassionato ed esasperato. Racconta l’erotismo, la fusione armoniosa e anche – attraverso delle bocche urlanti – la rottura traumatica. Alla fine della carriera, nell’affrontare per l’ultima volta il tema moltiplicando le immagini di coppie avvinghiate e baci e scene di erotismo sfrenato, Picasso suscita aspre critiche come a suo tempo era successo a Ingres con il Bagno turco, bollato come l’opera senile di un artista dall’occhio lubrico ormai al termine della vita. Il fenomeno marca in particolare le mostre monografiche organizzate nel 1970 e nel 1973 al Palazzo dei Papi di Avignone.

Nel corso del 1969 Picasso, incontenibile come sempre, produce ben 165 dipinti tra i quali l’emblematico Bacio del 26 ottobre che sarà presentato al pubblico nel 1970. Le bocche si incontrano nell’intimità di un tratto unitario che fonde due profili come succede nella decorazione di certi antichi oscilla romani. Che si tratti di una somiglianza fortuita o di una reminiscenza delle sue numerose visite al Louvre, Picasso plasma qui una delle ultime metamorfosi di un tema frequentato sin dal 1899. A Ingres era indispensabile il pretesto della pittura di storia e dei suoi temi canonici per suggerire la passione di un Raffaello per la sua musa, la Fornarina, o raffigurare il bacio fatale di Paolo e Francesca, un soggetto trattato anche da Rodin. Sfiorando il fantasma degli amori proibiti – illustrati dalle antiche leggende di Prassitele e Frine, Apelle e Campaspe e quella di Pigmalione e Galatea raccontata da Ovidio – la persistenza del soggetto in Ingres, Rodin e Picasso induce a pensare a un denominatore comune che viene trasmesso attraverso l’educazione artistica. Amori impossibili, desideri inconfessabili, fantasma del rapporto tra il pittore e la modella, al di là della propria sperimentazione Picasso sviscera il tema esposto da Ingres. La dimestichezza con l’opera del maestro neoclassico gli consente di arricchire la sua concezione del tema della coppia e, più in particolare, quello dell’artista e la modella. L’interesse di Picasso si focalizza sul celebre e casto Raffaello e la Fornarina di Ingres da cui scaturirà, nel 1968, una suite di incisioni brutalmente sovversiva, l’ultima opera dedicata al soggetto di tutta una vita.

Un raro dipinto del 1914 evoca invece il tema in pieno periodo cubista, il pittore dinanzi alla modella appare apatico e fronteggia una tela incompiuta che suggerisce malinconia, una crisi di ispirazione venata d’inquietudine. L’inizio del conflitto armato della prima guerra mondiale annunciava allora l’avvento di tempi difficili. In quell’epoca Picasso privilegia nature morte e collage e crea un ritratto cubista di Eva Gouel, la compagna che morirà prematuramente l’anno successivo. La ieraticità del nudo scultoreo della giovane donna che si lascia scivolare tra le mani il leggero vestito, come per stimolare l’ispirazione del pittore, sembra presagire il ritorno al classicismo degli anni successivi. Quest’atmosfera pervasa da un erotismo trattenuto, rara nell’opera di Picasso, si evolve nella suite Vollard comprendente scene di distesa complicità amorosa che celebrano il mito di Pigmalione e Galatea narrato da Ovidio. È quella l’epoca dell’appassionata relazione tra Picasso e Marie-Thérèse Walter che nella suite di incisioni incarna la musa ispiratrice dello scultore inequivocabilmente sedotto dalla propria opera. I rimandi iconografici alla Venere Anadiomene ricordano Prassitele e sottolineano la formazione classica di Picasso, che si rappresenta nelle vesti di uno scultore antico e trae spunto dagli altorilievi ellenistici per creare tramite tratti lineari busti di Marie-Thérèse con cui reinventa la purezza della scultura greca. Questa grazia classica segue l’illustrazione delle Metamorfosi di Ovidio pubblicate nel 1931 da Albert Skira. Il testo dà modo a Picasso di immergersi nella mitologia greca e romana e di mettere alla prova la sua visione dell’antichità. L’autore ragiona sulle nozioni di ut pictura poësis e di ekphrasis, sulla maniera di far comunicare l’immagine e il testo pur preservando la propria sensibilità creativa. Selezionati i racconti da illustrare, Picasso dedica la prima incisione della serie alla morte di Orfeo. L’artista interpreta i testi con uno stile austero: la semplicità dell’incisione al tratto contribuisce a dar vita a figurazioni fluide e spontanee molto prossime alla scrittura. Nelle sue composizioni Picasso coniuga nudità armoniose e campiture piatte dando vita a scene completamente bidimensionali.

Un rimando stilisticamente molto diverso a Ovidio è quello – posteriore di alcuni anni – presente in una delle incisioni della suite Vollard, realizzata il 12 giugno 1936, in cui Picasso raffigura un Faune dévoilant une dormeuse. L’immagine rimanda a Ingres che nel 1851 si era rifatto alla stessa fonte letteraria per il suo Jupiter et Antiope. Antiope addormentata, ancora nuda dopo il bagno, sta per cadere in preda all’ardore di un Giove trasformato in un satiro. Nell’ombra, Eros guida il dio così camuffato che si prepara a possedere la giovane. L’animalità avalla l’atto suggerito che trova la sua giustificazione nell’ambivalenza dell’ibridismo. Sebbene Picasso modifichi il punto di vista, la composizione rivela l’influenza di due dipinti di Ingres: la scena ripartita tra interno ed esterno e le colonnine orientaleggianti citano l’Odalisque à l’esclave; il gesto del satiro che scopre la bella addormentata, quello del dio in Giove e Antiope. Questo gusto per le frenesie amorose saziate dagli antichi dei grazie a molteplici metamorfosi riecheggia anche nel grande Nu dans un jardin creato il 4 agosto 1934. Vi si ritrovano gli stessi elementi presenti in Giove e Antiope: l’ambiente naturale, lo specchio d’acqua, il gesto della grande figura nuda sprofondata nel sonno. Il triangolo scuro al centro e alcune piante nere alludono alla presenza del satiro i cui ardori sessuali vengono trasposti al pittore e da lui all’osservatore. Tale lettura dell’opera – la cui chiave risiede nell’intensità dell’amore che Picasso provava in quel momento per Marie-Thérèse Walter permette di spiegare la potente comunicazione che si ingenera tra il dipinto e chi lo osserva.

*

Picasso Metamorfosi – fino al 17 febbraio in Palazzo Reale a Milano – esplora il suo rapporto con il mito e l’antichità. Promossa e prodotta dal Comune di Milano con MondoMostreSkira, è curata da Pascale Picard, direttrice dei Musei civici di Avignone. Il progetto fa parte della rassegna europea Picasso-Méditerranée, promossa dal Musée Picasso di Parigi con altri. La mostra e il catalogo Skira presentano circa 200 opere tra lavori di Picasso e opere d’arte antica a cui si ispirò.

L’articolo di Pascale Picard è tratto da Left del 12 ottobre 2018

Malalai Joya: La mia vita clandestina nel Paese che oggi odia le donne

«A chi dice che il ritiro delle truppe Nato dall’Afghanistan porterebbe alla guerra civile, rispondo che qui la guerra c’è già. Arrivano le notizie dei bombardamenti in Siria e resto convinta che anche lì non porteranno pace». A parlare con questa nettezza è Malalai Joya, instancabile attivista afghana. La sua vita è un susseguirsi di guerre, fughe, atti di disobbedienza, senza mai arrendersi. Neonata ai tempi dell’invasione sovietica, poi esule, quindi insegnante clandestina, dopo la presa del potere dei talebani. Nel 2003, a 25 anni entra nella Loya Girga, nel 2005 nel parlamento eletto dopo l’occupazione. Viene cacciata presto, perché continuava a denunciare i soprusi commessi dai Signori della guerra senza farsi corrompere.

Oggi la sua voce, nota in tutto il mondo, è totalmente bandita in Afghanistan. I media di regime per denigrarla dicono che è scappata, anche quando sono costretti a parlarne perché ottiene riconoscimenti. Invece continua a vivere e a lottare nel suo Paese. Insieme a donne splendide, come lei. «Quando 17 anni fa, la Nato realizzò l’invasione con la scusa della guerra al terrore, promisero pace e liberà. Da allora la situazione è peggiorata sotto ogni aspetto. Hanno tolto potere ai talebani consegnandolo ai Signori della guerra. Per questo dico che fondamentalismo e imperialismo sono alla base del nostro disastro. In Europa ne vedete i risultati con l’arrivo dei tanti rifugiati».

Che ora vengono rimpatriati perché si considera l’Afghanistan un “Paese sicuro”.

Chi scappa non ha prospettive o è in pericolo di vita. Poi scopre che l’Europa è diversa da come se l’era immaginata. Si ritrovano in centri di accoglienza in cui (mi è capitato in Germania) è impossibile entrare. Per arrivare si vendono tutto. Col rimpatrio hanno due sole possibilità: diventare tossicodipendenti o arruolarsi nelle milizie dei Signori della guerra o dell’Isis per 600 dollari al mese. Ma molti non vogliono contribuire ai loro crimini.

I frutti dell’invasione?

Si spendono miliardi di dollari per distruggere tutto e trovare dei pupazzi criminali da manovrare per dominarci. Faccio spesso l’esempio di Gulbuddin Hekmatyar detto “il macellaio di Kabul”. Lui e il suo partito erano nella black list dell’Onu, ora sono al governo, organizzano attentati, uccidono soprattutto donne e difendono l’Isis. Gli otto maggiori Signori della guerra si contendono il potere. Ognuno ha una sua tv e i propri burattinai, nella Nato, in Russia o in Iran. Hanno armi e miliziani, utilizzano l’islam soprattutto contro le donne, attuano attacchi suicidi senza farsi scrupoli. Poco tempo fa una insegnante è stata uccisa e fatta a pezzi per dare esempio. Anche la sua famiglia è stata sterminata.

In Europa giungono notizie di un “processo di pace” che coinvolge i talebani. Cosa ne pensi?

Si parla di “riconciliazione” ma una pace senza giustizia non ha significato. Oggi i talebani hanno partiti, uffici, sono nella legalità. Nulla di nuovo. I governi occidentali sono conniventi e ognuno supporta una loro fazione. Nella provincia da cui vengo io Farah, è un famoso generale Usa a considerarli affidabili. Ma chiudono le scuole per le bambine, mentre figli e figlie dei capi vanno nelle università. Quando ero in parlamento c’erano loro esponenti che avevano anche stuprato bambini. La lista di mullah con crimini orrendi, commessi nel passato e nel presente è lunga. Eppure sono stati il pretesto per la guerra al terrore, in realtà contro gli innocenti. Si continua ad uccidere nelle zone rurali, dissidenti, giornalisti o chi si occupa di diritti umani. Anche Kabul è sempre più instabile. Esci di casa e non sai se ci tornerai».

C’è una ragione che spieghi tanto accanimento?

Vogliono impedire che Afghanistan stia sulle proprie gambe. Dobbiamo continuare a dipendere dagli Usa, dall’Iran, dal Pakistan. I nordamericani impediscono anche la creazione di fabbriche. Gli effetti della politica razzista di Trump si stanno espandendo, da noi ma anche in Europa. Sanno di poter contare sulla corruzione e sulla tossicodipendenza.

La produzione di oppio è sempre in crescita.

Oggi conviene produrre oppio invece che piante per nutrirsi. Dopo l’11 settembre la produzione era crollata. Ora siamo il secondo Paese al mondo e abbiamo anche le raffinerie. Si esporta eroina pura. Un business ad alti livelli, l’ex governatore di Kandahar, ucciso dai talebani, era un importante trafficante. E cresce anche l’uso interno. Donne e bambini sono le prime vittime. A Kabul c’è un quartiere popolato da morti che camminano. La mattina passa un camion che raccoglie i cadaveri e li porta al cimitero. Molte famiglie povere lavorano nelle piantagioni e sono costrette a vendere le figlie ai Signori della guerra. Gli interessi occidentali nel settore sono enormi. Anche per questo ci sono le truppe di occupazione. Ci parlano di democrazia, ma quella nordamericana, non la vogliamo, è una forma di prostituzione».

Ma c’è chi prova anche ad opporsi.

Qualcuno. Tempo fa a Kabul dei giovani della minoranza hazara, hanno organizzato una manifestazione. Il governo ha risposto con le minacce e sono partiti attacchi suicidi contro questi gruppi. Ci vorrebbe una rivoluzione ma se i tuoi figli muoiono letteralmente di fame, chi può farla? Faccio raffronti con le lotte in Siria, Palestina, Iran e capisco quale è la profonda differenza.

E quale è?

Non abbiamo un sistema educativo. I ricchi vanno nelle scuole iraniane, turche e saudite dove escono ancora più fondamentalisti. Le statistiche del governo (edulcorate) dicono che 3,5 milioni di bambini non vanno a scuola. Gli insegnanti non sono preparati e rispondono ai partiti. Da parlamentare denunciai il ministro dell’Istruzione. Aveva sottratto 25 milioni di dollari al budget per l’educazione per scuole mai realizzate. Era un ministro che si presentava come progressista e venni anche minacciata di essere privata del mio stipendio per averlo accusato. Ho risposto che io sputavo sul loro stipendio. Oggi si è dimostrato che purtroppo avevo ragione. Per l’istruzione bisogna pensare ad un programma a lungo termine che non può essere però realizzato con queste persone al potere.

A ottobre ci saranno le elezioni del nuovo parlamento. Pensi di candidarti?

No perché non è possibile un cambiamento in quelle istituzioni. Non sarò la sola a boicottarle. Il sistema elettorale da noi è complesso, si presentano le persone e non i partiti. E chi viene eletto o corrompe o è corrotto. Con me non ci sono riusciti, per questo mi hanno tolto la parola. Mi hanno attaccato anche sedicenti uomini di sinistra capaci solo di parlare. Quindi preferisco lavorare nella base per far crescere consapevolezza.

Quale è il ruolo dell’Italia?

Che aspettarci da chi ha eletto Berlusconi? Ho visto che per la sinistra le elezioni sono andate male ma qualsiasi governo occidentale vada al potere è in mano agli Usa. Di quello che fanno le vostre truppe, non sappiamo nulla. Se ne parla solo dopo un bombardamento. Nella mia regione ci sono americani e italiani e i talebani fanno ciò che vogliono. Le truppe afghane sono utilizzate come carne da macello e gli stranieri restano nelle retrovie. C’è chi paga persone per realizzare massacri fra le truppe.

Il futuro?

Vogliono balcanizzarci. Già si fanno carte di identità in cui si specifica l’etnia di appartenenza. Questo favorirà i Signori della guerra. In tanti hanno interessi a dividerci. Al nord i talebani si sono trasformati in Isis. Prima erano con gli Usa, ora con Russia, Germania e Iran. Ad opporsi restano intellettuali e poche associazioni, illegali come Rawa o sempre a rischio come Hawca. Ma molte Ong sono corrotte e molte associazioni sono servite solo ad arricchire qualcuno. Il futuro dobbiamo costruirlo partendo da questa tremenda consapevolezza. Senza arrenderci».

L’intervista di Stefano Galieni all’attivista afghana Malalai Joya è stata pubblicata su Left del 20 aprile 2018

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno

«Ogni mattino, quando mi risveglio ancora sotto la cappa del cielo, sento che per me è capodanno. Perciò odio questi capodanni a scadenza fissa che fanno della vita e dello spirito umano un’azienda commerciale col suo bravo consuntivo, e il suo bilancio e il preventivo per la nuova gestione. Essi fanno perdere il senso della continuità della vita e dello spirito. Si finisce per credere sul serio che tra anno e anno ci sia una soluzione di continuità e che incominci una novella istoria, e si fanno propositi e ci si pente degli spropositi, ecc. ecc. È un torto in genere delle date».

C’è qualcosa di comodo e di terribilmente contemporaneo nel capodanno vissuto come condono: la via semplicistica del rinnovarsi solo attraverso il cambiamento, uccidendo tutto quello che è stato, accontentandosi del “peggio di così non potrà andare” come costruzione del futuro. L’arrivo dell’anno nuovo, negli auguri grigi di quest’anno che per molti è stato faticosissimo e melmoso, è soprattutto la fine dell’anno vecchio. Per alcuni è solo questo: l’illusione che cambi tutto solo per un giro di lancette. Facile, eh?

E invece il primo giorno dell’anno prossimo lo sfondo sarà lo stesso, solo con un giorno in più, e saranno gli stessi i protagonisti, saranno uguali le relazioni, saranno identiche a ieri le ingiustizie che riteniamo di subire, ci saranno certamente anche le stesse soddisfazioni e gli stessi risultati seminati ma non accadrà che per una questione di calendario verrà stracciato il vecchio copione e ce ne verrà consegnato uno intonso. No.

Io, per me, se potessi augurarmi un capodanno mi augurerei un anno che contenga la memoria di tutti quelli passati, di tutti gli errori fatti, di tutte le timidezze e le indecisioni, di tutte le volte che non ho avuto abbastanza coraggio o di quando ho osato troppa spericolatezza, degli abbracci presi e di quelli persi, vorrei ricordarmi tatuate le volte che avrei dovuto chiedere scusa e mi sono incagliato, vorrei non perdere l’occasione di ringraziare e allo stesso tempo vorrei tenermi strette tutte le volte che ho difeso quello in cui credo per difenderlo la prossima volta ancora più forte. Senza uccidere niente di quello che è stato tutt’altro.

Dell’energia nei propositi invece vorrei averne per tutti i giorni dell’anno. «Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno.», come diceva Gramsci, appunto, che è anche l’autore del brano che sta in testa a questo articolo.

E mi auguro questo. Vi auguro questo. Ci auguro questo.

Buon lunedì.

Carla Del Ponte: Chiedo giustizia per le vittime in Siria

Da almeno vent’anni Carla Del Ponte è il terrore dei governanti e dei capi di Stato chiamati a rispondere davanti ai tribunali internazionali per crimini contro l’umanità. La donna cioè, che ha portato alla sbarra Milosevic e Karadzic, nonché i principali responsabili del genocidio del Ruanda. Ma dopo aver trascorso gran parte della sua lunga carriera dando la caccia ai criminali di guerra, persino lei ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ai massacri compiuti in Siria. Un anno fa la magistrata ticinese ha lasciato polemicamente la Commissione d’inchiesta Onu sui crimini siriani. Si è ritirata dalla scena lanciando un duro atto d’accusa nei confronti della comunità internazionale. «È una vergogna», ci dice quando la raggiungiamo al telefono nella sua natia Svizzera. «Avevamo trovato prove a sufficienza per condannare Assad e i suoi gerarchi, ma anche i ribelli che si erano resi colpevoli di crimini contro l’umanità. Per cinque anni ho provato a convincere il Consiglio di sicurezza a istituire un tribunale per la Siria sulla falsariga di quelli per l’ex Jugoslavia e il Ruanda. Purtroppo è sempre mancata la volontà politica per farlo». L’accusa di Del Ponte – circostanziata nel suo nuovo libro Gli impuniti (Sperling&Kupfer) – è rivolta in particolare nei confronti di Mosca per aver sempre esercitato il diritto di veto, bloccando le risoluzioni presentate al Consiglio di sicurezza che chiedevano la creazione di un tribunale ad hoc sul modello di quello da lei presieduto sull’ex Jugoslavia. Eppure all’inizio sembrava che ottenere giustizia per le vittime fosse un obiettivo ragionevolmente possibile. Nel 2011 il Consiglio per i diritti umani dell’Onu aveva istituito una commissione d’inchiesta sulla Siria e aveva chiamato la stessa Del Ponte a farne parte per accertare le violazioni, stabilire l’entità dei crimini e arrestare i responsabili. Un incarico che doveva durare pochi mesi e invece si è protratto per sei anni. Fino al 2017, quando Del Ponte ha deciso di andarsene sbattendo la porta.

Quando si è accorta che mancava la volontà politica di fare giustizia in Siria?

Molto presto. Ma non è nel mio carattere arrendermi facilmente e allora ho deciso di restare per cercare di cambiare le cose dall’interno. In tanti anni di attività non ho mai visto…