«Guido ed Andrea Magherini. Una famiglia distrutta. Quel video terribile che documenta la morte di Riccardo stretto al suolo mentre urla invano chiedendo aiuto. Quei calci ripetuti riferiti da 14 testimoni. La lesione al fegato. Due condanne pronunciate dai Giudici di primo e secondo grado improvvisamente annullate dalla Cassazione senza rinvio “perchè il fatto non costituisce reato”. È un momento difficilissimo ma se vogliamo essere vicini ed aiutarli non abbandoniamo la strada della civile indignazione. Quel che posso dire è che la vicenda giudiziaria non è da considerarsi chiusa. Attendiamo le motivazioni. Di più non dico».

Guido e Andrea, rispettivamente, sono il padre e il fratello di Riccardo Magherini. E chi scrive il post su facebook è Fabio Anselmo, il loro avvocato, parte civile in parecchi processi come questo. Processi di malapolizia, di abusi in divisa.

Il giorno dopo il clamoroso colpo di spugna, l’indignazione per l’assoluzione e la solidarietà per la famiglia Magherini attraversano la comunicazione nelle reti di quanti si battono contro la police brutality – da Acad (che proprio ieri presentava il Vlad, vademecum contro gli abusi in divisa) fino ai ragazzi delle curve, alle associazioni per i diritti umani – e la vicenda di giustizia negata avrà un eco, certamente, anche nelle mobilitazioni contro il decreto Salvini.

I fatti

Durante la notte fra il 2 e il 3 marzo 2014, nel quartiere di San Frediano, a Firenze, Riccardo moriva schiacciato sotto il peso di quattro carabinieri. Muore a quarant’anni, gridando e chiedendo disperatamente aiuto. Poco prima era, dall’altra parte dell’Arno, all’hotel St Regis di piazza Ognissanti. I testimoni diranno che alternava momenti di lucidità ad altri in cui sembrava preda di allucinazioni. All’una meno un quarto chiama un taxi dal cellulare. Chiede di essere accompagnato a Porta Romana ma al ponte alla Carraia, prende a urlare, inveisce, accusa il tassista: «Anche tu sei uno di loro, non puoi farmi questo…». Riccardo scende e inizia a correre, ormai è in preda al panico, sale su un’auto con 5 ragazzi che passa sul ponte, dice che è inseguito e che vogliono sparargli, poi corre verso San Frediano. A spallate rompe la porta a vetri di un locale ed entra. Vuole chiamare la polizia, strappa il telefono dalle mani del pizzaiolo, esce in strada e s’inginocchia chiedendo ai passanti di non sparare. Sale su un Doblò che passa per strada, poi fugge verso un’altra pizzeria ma sbatte la testa alla porta chiusa e finisce per terra. A quel punto arriva la prima gazzella. I carabinieri, al loro arrivo, avvertiranno l’ambulanza. Riccardo, senza opporre resistenza, restituisce il telefono al pizzaiolo. Arriva la seconda macchina dei carabinieri.

I carabinieri riescono a immobilizzare Magherini di fronte al cinema Eolo: braccia dietro la schiena e pancia a terra ma lui continua a scalciare e a chiedere aiuto. All’1.21 arriva la chiamata alla centrale dell’Arma: «Lo abbiamo fermato». Uno dei militari chiede del 118 e la centrale conferma: «Sta arrivando l’automedica». I testimoni diranno che uno dei carabinieri, capelli rasati, sferra calci sul fianco destro di Magherini. Alcuni raccontano di un un altro che tiene il ginocchio sul collo di Riccardo, piantato sulle spalle o sulle gambe. Altri tre testimoni che all’inizio avevano parlato di comportamento corretto dei carabinieri, cambiano versione e confermano i calci. Nove persone che raccontano la stessa scena. In un video si sente la voce di un giovane che dice al carabiniere di non dare calci e il maresciallo che risponde «non rompere i coglioni». Riccardo urla, qualcuno dice «no, i calci no, chiamate l’ambulanza». Riccardo urla «ti prego, chiama l’ambulanza. Salvatemi». Un appuntato è a cavalcioni sulle gambe di Magherini. Il carabiniere ferito alla fronte è in disparte a identificare alcune persone. L’appuntato più alto, anche lui senza capelli, si trova sulla destra, all’altezza del bacino di Magherini, il maresciallo con i capelli si trova a destra all’altezza della testa.

All’1.33 l’ambulanza comunica di essere sul posto ma senza il medico. Un volontario chiede alla centrale «un dottore per poter sedare» l’uomo che è per terra, «gli sono addosso in due per tenerlo fermo». Riccardo smette di urlare e muoversi nei cinque minuti che vanno dall’1.28 all’1.33, così come emerge dall’orario di registrazione dei video (all’1.28 si sentono ancora le grida di Riccardo). Quando arriva l’ambulanza Riccardo è immobile, ammanettato pancia a terra. Ha gli occhi chiusi. Una volontaria gli solleva le palpebre e vede le pupille dilatate. Chiede di togliere le manette ma il maresciallo risponde che le toglie solo se necessario specificando che lui non risponde di eventuali gesti violenti di Magherini. Viene applicato il saturimetro al dito ma non c’è alcun parametro vitale. Pensano che non funzioni, nessuno capisce che Riccardo sta malissimo. L’auto medica arriva all’1 e 44 ma si ferma 50 metri prima. Riccardo è in arresto cardiocircolatorio, da almeno 12 minuti non si muove. Le manette verranno rimosse su richiesta del medico che tenterà una vana rianimazione.

Alle 5.50 un uomo chiama il 113: «Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono il papà di Riccardo Magherini. Mi hanno detto di chiamare voi perché è successa una disgrazia…».

La sentenza

La quarta sezione penale della Cassazione ha assolto i tre carabinieri accusati dell’omicidio colposo di Riccardo Magherini. Il collegio, presieduto da Patrizia Piccialli, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello perché “il fatto non costituisce reato”. Si conclude così il processo a Vincenzo Corni, Stefano Castellano e Agostino della Porta, che quella notte avevano ammanettato Magherini in preda al delirio. Una decisione che al momento la famiglia, il padre è stato un noto calciatore della Fiorentina, preferisce non commentare. Avevano sperato, dopo le due condanne, in primo grado e in appello, il 19 ottobre a Firenze, e dopo la requisitoria del procuratore generale che ne aveva chiesto la conferma, che il capitolo si chiudesse. «Hanno fatto di tutto per farlo apparire come un delinquente. Vogliamo che il suo nome sia rivalutato», aveva detto il padre lasciando il Palazzaccio al termine dell’udienza, assieme all’altro figlio, Andrea.

Nei due processi di merito la causa della morte del 40enne, ex calciatore, come suo padre, era stata individuata nell’intossicazione da stupefacenti associata all’asfissia. Le motivazioni della sentenza della Cassazione faranno luce sul percorso che ha portato i giudici a ritenere che il fatto imputato ai tre militari non è reato. Nella requisitoria il sostituto pg Felicetta Marinelli, aveva sostenuto l’opposto: «Se i carabinieri lo avessero messo in posizione eretta, avrebbero permesso i soccorsi e con elevata probabilità la morte non si sarebbe verificata»: l’ha ripetuto per due volte, ricordando che Magherini era stato a terra col torace sulla strada, per un quarto d’ora, «lo stavano arrestando e avevano l’obbligo di tutelarlo».

«Il decesso di Magherini – ha premesso la pg – è stato determinato dall’elevato tasso di cocaina, da asfissia e dallo stress», stress, ha ripetuto, «dovuto all’assunzione di cocaina e al tentativo di liberarsi dalla posizione prona in cui lo tenevano i carabinieri». «È pacifico – ha aggiunto – che i carabinieri erano ben consapevoli dell’alterazione psico-fisica e se l’avessero liberato dalla posizione prona quando aveva dato i primi segnali di calma e manifestato affanno», l’uomo «avrebbe potuto essere soccorso e con elevata probabilità di salvarsi». I carabinieri, ha anche evidenziato il pg, «avevano una posizione di garanzia perché lo stavano arrestando e avevano l’obbligo di tutelarlo». Secondo la procura generale, che ha chiesto di rigettare anche il ricorso in tal senso presentato dai familiari di Magherini, si è trattato di un «reato chiaramente colposo» e non di «omicidio preterintenzionale»: i colpi e i calci contestati in ogni caso «non hanno avuto rilevanza nella morte».

«Riccardo – ha detto Anselmo, lo stesso legale che ha seguito i familiari di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi, Dino Budroni e altre storie simili – non è morto per la cocaina, la cocaina uccide ma lascia tracce, invece il cuore di Riccardo era perfetto. Non è morto per infarto, ma perché gli è stato impedito di respirare». Secondo la difesa dei tre militari, che su questo ha puntato parte della strategia difensiva, non poteva essere imputata loro un’omissione perché non avevano le conoscenze mediche per riconoscere i segni di una crisi respiratoria. «Riteniamo che i carabinieri non avessero elementi per capire quello che stava accadendo a Magherini a causa dello stupefacente. Magherini è morto per una serie di concause, tra cui anche la sofferenza per la posizione prona, ma era necessario bloccarlo, e i carabinieri non potevano capire che era il momento di metterlo a sedere», ha osservato l’avvocato Francesco Maresca, che ha difeso due dei tre carabinieri. Uno di loro, Agostino della Porta, era in aula oggi, ha assistito in prima fila al dibattimento. «In attesa di leggere i motivi – ha detto l’avvocato Eugenio Pini, difensore di Stefano Castellano, uno dei tre militari imputati – ritengo che giustizia sia stata fatta. Dopo aver affrontato numerosi casi analoghi, spero che questa sentenza possa tracciare una nuova linea giurisprudenziale».

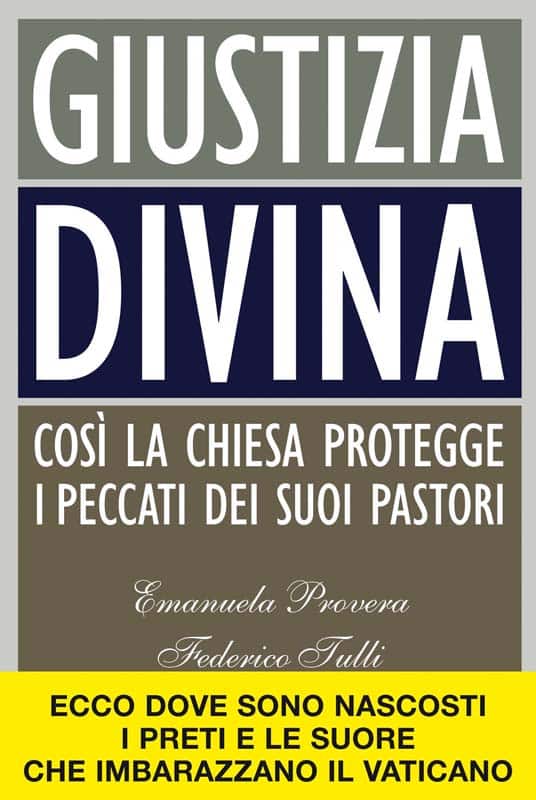

In libreria L’ex numeraria dell’Opus Dei Emanuela Provera e il giornalista di Left Federico Tulli hanno attraversato l’Italia visitando e raccontando in Giustizia divina, in libreria per

In libreria L’ex numeraria dell’Opus Dei Emanuela Provera e il giornalista di Left Federico Tulli hanno attraversato l’Italia visitando e raccontando in Giustizia divina, in libreria per

Matthew Caruana Galizia: L’Europa dei poteri forti non tollera i giornalisti seri

Daphne Caruana Galizia, giornalista e blogger maltese, è stata uccisa il 16 ottobre 2017. Erano circa le tre di un lunedì pomeriggio, quando la sua Peugeot 108 è stata fatta saltare in aria, con una bomba radiocomandata, a pochi metri di distanza dalla sua abitazione a Bidnija. Doveva andare a risolvere «una questione» in banca, il suo conto corrente era stato congelato dal ministro dell’Economia Chris Cardona, per un articolo che lo riguardava. Uscendo, aveva rassicurato l’unico dei suoi tre figli che in quel momento era in casa che sarebbe rientrata verso le cinque. Pochi minuti dopo un’esplosione. Matthew è corso fuori. Di fronte a lui una palla di fuoco e una torre di fumo nero. Sua madre era stata uccisa.

«La mia posizione è un po’ difficile. Come dire, non era nei miei programmi diventare un attivista», riflette Matthew durante il nostro incontro allo Espace Niemeyer a Parigi, dove partecipava al secondo summit mondiale dei difensori dei diritti umani, che si è svolto dal 29 al 31 ottobre. «Io e la mia famiglia siamo l’esempio di quello che succede quando in un Paese il sistema giuridico è compromesso a tal punto che i giornalisti non possono più fare il proprio mestiere. Non sono più in grado di offrire quel servizio che si suppone venga svolto all’interno di uno Stato democratico. E, invece, sono costretti a passare la maggior parte del tempo a giustificare la propria esistenza, affrontando attacchi, intimidazioni, difendendo il diritto di fare il proprio lavoro. Quando un giornalista si trova in questa posizione è il segno che…

L’articolo di Laura Filios prosegue su Left in edicola dal 16 novembre 2018

SOMMARIO ACQUISTA