Potrebbero arrivare proprio mentre leggete questo articolo le dimissioni del presidente di Acea Luca Lanzalone, arrestato nell’ambito dell’inchiesta della procura della Capitale sullo stadio della Roma. L’ordine è arrivato via radio, dallo stesso Di Maio su Rtl di primo mattino, oggi 14 giugno: «Lanzalone si deve dimettere da Acea, mi aspetto nelle prossime ore questo gesto». «Tra i primi provvedimenti da fare, subito il Daspo per i corrotti e gli agenti sotto copertura che ci servono sempre di più», aggiunge il capo politico dei 5 Stelle. Intanto, nella tarda serata di ieri, 13 giugno, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto l’amministratore delegato di Acea Stefano Antonio Donnarumma e avrebbe sollecitato una rapida soluzione per la governance dell’azienda.

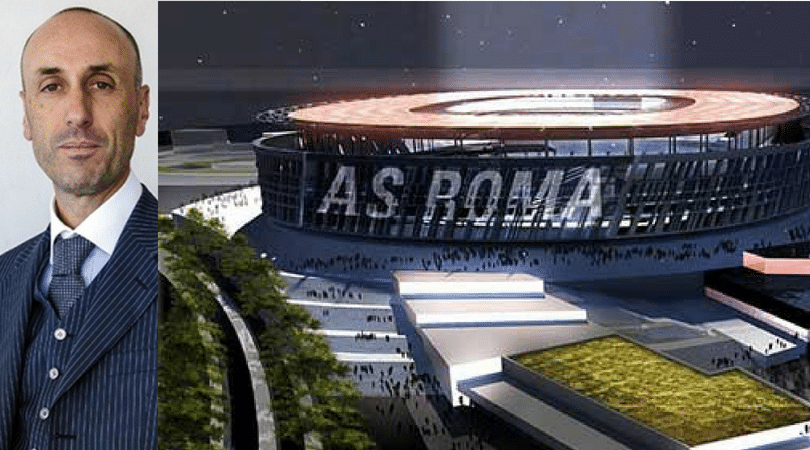

Tra gli arrestati per le vicende legate allo stadio della Roma, infatti – oltre al costruttore Parnasi proprietario dei terreni in cui dovrebbe essere costruito – c’è proprio Luca Lanzalone che Paolo Berdini, assessore all’urbanistica defenestrato da Raggi per i suoi dissidi, nel suo libro Roma, polvere di stelle (Alegre 2018) definisce “sindaco vicario di Roma”.

E Berdini non ha mai avuto dubbi che sia stato Lanzalone ad aver messo la parola fine alla sua esperienza di assessore. Lanzalone, racconta Berdini, era stato chiamato da Virginia Raggi per gestire la mediazione con l’As Roma nel momento in cui i Cinque stelle decidono di scavalcare l’allora assessore all’urbanistica e fare il nuovo stadio, che pure avevano avversato nella precedente legislatura e durante la campagna elettorale. Dal canto suo, Lanzalone dopo aver brillantemente gestito la mediazione con la Roma viene premiato dalla giunta pentastellata che lo nomina presidente di Acea, vera cassaforte della città, che i cinquestelle si guardano bene dal ripubblicizzare come vorrebbe il dettato referendario. Coerenza e onestà non sembrano molto di moda, ma questa è un’altra storia.

Lanzalone, quello che volle la testa di Berdini

“È un personaggio importante, l’avvocato Lanzalone – scrive Berdini nel suo libro – Nel 2005, a trentasei anni, quando esplode uno dei primi scandali delle banche, viene chiamato a far parte del collegio difensivo della Banca di Lodi che era sotto la guida di Giampiero Fiorani. È titolare di un importante studio legale che ha sede principale a Genova e filiali a Londra, New York e Miami. Il sesto sindaco vicario ha dunque legami con quel mondo finanziario globalizzato insofferente a ogni tentativo di regolare il governo urbano, ed è stato chiamato per contrastare un sostenitore della cultura dell’uguaglianza. Gli impegni presi davanti agli elettori sono stati stracciati utilizzando un grande esperto di banche. L’urbanista non serve più se si decide di stringere accordi con il mondo finanziario».

«Lanzalone svolgeva le funzioni dell’assessore per la questione stadio» e, secondo il gip le dichiarazioni di Berdini «appaiono attendibili». Dalle intercettazioni «è emerso chiaramente il ruolo decisionale assunto da Lanzalone e la riconducibilità alla sua persona del mutamento di indirizzo in relazione al progetto stadio». Sempre nelle carte si fa riferimento al fatto che Parnasi «chiede l’intervento di Lanzalone per fare fronte all’iniziative dell’ex assessore Berdini». In una intercettazione Parnasi riferisce che «ero dato per spacciato perché avevano messo assessore Berdini, un pazzo totale… assoluto… matto». In un’altra intercettazione Berdini è accusato di «suggerire le cose alla Grancio», la consigliera dissidente espulsa da M5S proprio perchè si oppose allo stadio.

Lanzalone, come Wolf di Pulp Fiction

Un facilitatore con il compito di fare combaciare gli interessi pubblici con quelli privati nell’operazione stadio, un’opera da un miliardo di euro come volume d’affari. Questo il ruolo di Luca Lanzalone che emerge dalle carte dell’inchiesta sull’opera che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. Lo stesso Luca Parnasi sintetizza la figura del presidente di Acea come «Wolf» il personaggio del film Pulp Fiction che risolveva i problemi. «Il 30 marzo 2018 – è detto nell’ordinanza di custodia cautelare – Lanzalone parlando dello stadio comunica a Parnasi di aver individuato un escamotage idoneo ad accelerare i tempi della procedura… Parnasi è entusiasta e pronuncia più volte la parola Wolf». «Eh ma quando c’è Lanzalone… – ripete l’imprenditore – quando c’è Wolf… quando c’è Wolf.., la questione…».

Parnasi: corruzione stile anni 80

«Adesso non mi costa molto… una volta non hai idea quanto mi costava»: Parnasi aveva immaginato la faccenda come un investimento da fare in vista delle elezioni. Un metodo, il suo, che uno stretto collaboratore definisce «tutto italiano, da anni 80», un metodo che per la Procura di Roma il gruppo Parnasi trattava come un «asset di impresa», un ramo su cui investire. «Io spenderò qualche soldo sulle elezioni… che poi vedremo come vanno girati ufficialmente con i partiti politici… anche questo è importante perché in questo momento noi ci giochiamo una fetta di credibilità per il futuro ed è un investimento che io devo fare…», dice Parnasi in una conversazione contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare di quasi 300 pagine firmata dal gip Maria Paola Tomasello. Per Parnasi si tratta di un «investimento molto moderato» rispetto al passato, ma utile per agganciare la nuova politica, da M5S alla Lega. Anche attraverso soldi ad associazioni ed Onlus come PiùVoci vicina alla Lega. Dalle carte dell’inchiesta emergono ‘aiuti’ per le campagne elettoriali, favori personali, promesse di assunzioni e consulenze. Ed e così che l’imprenditore e i suoi ‘fedelissimi’, secondo l’accusa, avrebbero foraggiato politici e funzionari pubblici per «ammorbidirli e indurli a un atteggiamento di favore nei confronti del progetto dello stadio». Diversi gli incontri e le conversazioni telefoniche accertate con politici di schieramenti diversi. Dal vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi), ora ai domiciliari, che gli avrebbe chiesto «una mano» per la campagna elettorale, assicurando: «Se io vinco vado a fare l’assessore in Regione e sono utile», all’ex assessore regionale Michele Civita, anche lui ai domiciliari, che in un incontro chiese all’imprenditore «un posto di lavoro per mio figlio». Ma Parnasi punta soprattutto a stringere rapporti col potente consulente per il Campidoglio sul dossier stadio Luca Lanzalone.

Lanzalone chi? Quello messo lì da Di Maio, Bonafede e Fraccaro

«Lanzalone è stato messo da Grillo, dal professor Bonafede e da Fraccaro», sostiene Parnasi nel corso di una cena, quel Lanzalone con «Wolf», il risolvitutto di Pulp fiction, ovvero colui che «ha fatto lo stadio della Roma». Parnasi si muove a tutto campo: si informa sul boss di Ostia Roberto Spada, attraverso i suoi offre una casa ad un assessore di Milano che rifiuta («Abbiamo fatto una brutta figura, sembravamo i romani dei film quando vanno a Milano», chiosano i suoi), si prodiga a cercare posti di lavoro ma, sempre un suo collaboratore ammonisce l’interlocutore: «fanno tutti così, finché sei una figa che gli interessa ti portano a cena fuori poi ne serve un’altra e parlano con quella». Insomma, come dicono i suoi, un metodo démodé ma «è l’unico che conosce». Un metodo che per la procura è corruzione diffusa. E coinvolge l’estabilishment a Cinque stelle che già non brillava in efficienza e ora rischia di non poter nemmeno più sostenere quell’aura di onestà a cui sembrava tenere così tanto. In particolare, secondo quanto accertato dai magistrati, Parnasi aveva promesso a Luca Lanzalone promesse di consulenze per il suo studio legale pari a circa 100 mila euro e aveva garantito il suo aiuto nella ricerca di una casa e di uno studio a Roma. All’ex assessore regionale del Pd, Michele Civita, in cambio dell’asservimento della sua funzione, il gruppo Parnasi aveva promesso l’assunzione del figlio in una delle società. Per l’attuale vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi, Parnasi avrebbe erogato fatture per operazioni inesistenti pari a 25 mila euro. Infine l’attuale capogruppo M5S, Paolo Ferrara, avrebbe ottenuto da Parnasi un progetto per il restyling del lungomare di Ostia.

Il quasi ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, tra il gennaio e il febbraio del 2017, nelle vesti di consulente per il M5S portò avanti, sul fronte del progetto stadio, una mediazione con l’amministrazione comunale e la Eurnova, la società di Parnasi che acquistò i terreni dell’ippodromo di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere la nuova struttura, dalla società Sais della famiglia Papalia. La mediazione ha portato ad una modifica del primo progetto con una riduzione delle cubature degli immobili «extra stadio» e la cancellazione delle due torri del grattacelo che sarebbero dovute sorgere in prossimità del’impianto.

Bufera anche su Roberta Lombardi

Dall’ordinanza emerge come Parnasi si fosse speso per «un’ attività di promozione in favore del candidato alla Regione Roberta Lombardi». In questo modo «egli rafforza i suoi legami con Paolo Ferrara e con Marcello De Vito – scrive il gip -, che gli hanno avanzato tale richiesta in quanto ricoprono rilevanti incarichi nell’ambito dell’amministrazione capitolina. I due svolgono un ben preciso ruolo nell’approvazione nel progetto dello stadio». Da parte sua Roberta Lombardi ribatte: «A portare Lanzalone a Roma è stato il gruppo che si occupava degli enti locali (Di Maio, Fraccaro e Bonafede, ndr)», ricorda in un’intervista l’attuale capogruppo M5S alla Pisana. «Sono rimasta esterrefatta dalla notizia sia dell’arresto che dell’indagine su Ferrara – dice – mai avrei pensato che degli episodi del genere potessero riguardare il mio Movimento. La differenza tra noi e gli altri dev’essere nella reazione». Lombardi, più famosa per le sue dichiarazioni sul “fascismo buono” o su “meno profughi più turisti”, assegna le responsabilità della vicenda a «chi ha portato Lanzalone a contatto con il Movimento, affidandogli incarichi delicati e facendolo diventare presidente di Acea. Lanzalone è entrato in contatto con il gruppo che gestiva gli enti locali, da Livorno, dove ha lavorato bene per il risanamento dell’Aamps, fino a Roma, dove dopo il caso Marra fu messo a controllare tutto quello che Raggi aveva firmato nei mesi in cui lo aveva avuto come braccio destro». Parlando di Parnasi, afferma poi che «quel che si comprende dalle carte è che Parnasi stava tentando un’opa sui politici romani, muovendosi a 360 gradi e avvicinando anche alcuni del Movimento, ma non me o candidati regionali, l’ho incontrato solo una volta, alla Camera, in trasparenza; congedandosi, ha detto: mi faccia sapere se ha bisogno di qualcosa, non l’ho mai più cercato, visto o sentito da allora».

Lanzalone chi? Chiedete a due-tre ministri chi è

Lo scandalo dello stadio di Roma è lo strascico di una asprissima diatriba in casa pentastellata. Nel cerchio magico del capo politico e vicepremier Luigi Di Maio, già incastrato tra l’irruenza di Salvini e le critiche degli ortodossi, preoccupano gli attacchi all’attuale ministro della giustizia Alfonso Bonafede da parte degli duri-puri del movimento per il ruolo avuto a Roma. Il suo nome è fuori dalle indagini ma rischia di finire come la vittima sacrificale di nuovi ed antichi rancori riaccesi anche dall’infornata di viceministri e sottosegretari targati 5 Stelle. È all’avvocato Bonafede, infatti, che Luigi Di Maio decise di affidare il «commissariamento» della giunta Raggi quando a Roma rischiava di crollare il sogno del governo pentastellato. È da lui – ricorda chi lo chiama in causa – che è passata anche la decisione di affidarsi ad un superconsulente come Luca Lanzalone per la gestione delle partecipate romane dopo che aveva con successo contribuito alla soluzione della grana Aamps a Livorno, grazie anche al lavoro dell’assessore pentastellato Gianni Lemmetti: anche lui ‘prestato’ poi alla giunta capitolina. È abbastanza per far dire anche ad un 5 Stelle di stretta osservanza che la misura rischia di «essere colma» e che il Movimento «è arrivato ad un livello di infiltrazione senza precedenti» a causa dei troppo deboli controlli posti in essere. La grana stadio lascia esterrefatti tutti e non solo quelli che oggi hanno facile gioco a dire «io l’avevo detto». Nel frullatore finisce anche Roberta Lombardi ma anche l’avvocato e candidato a far parte del governo pentastellato dei «superesperti» Mauro Vaglio, voluto sempre da Di Maio.

Sono solo alcune tra le ultime notizie di questo tipo in un 2018 che si concluderà, il 10 dicembre prossimo, con le celebrazioni dei 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Sintomi di un fallimento sul fronte “umanitario” da parte di Paesi fondatori di quell’Europa che da sempre si proclama culla della civiltà e paladina dei diritti umani anche in nome del motto “liberté, egalité, fraternité” che ispira la Dichiarazione Onu. Un motto “rivoluzionario” che evidentemente rispetto ai migranti è stato ormai messo fra parentesi. E quanto al nostro Paese, considerando la vittoria elettorale di formazioni nazionaliste come il Movimento 5 stelle e xenofobe come la Lega di Salvini, difficilmente assisteremo a breve a una inversione di tendenza. Per cercare di capire come siamo arrivati a questo punto e per individuare delle soluzioni ci siamo rivolti a Stefano Allievi, docente di Sociologia e direttore del Master sull’Islam in Europa presso l’Università di Padova, autore di numerosi saggi sul tema, compreso l’ultimo da poco uscito per Laterza, Immigrazione. Cambiare tutto.

Sono solo alcune tra le ultime notizie di questo tipo in un 2018 che si concluderà, il 10 dicembre prossimo, con le celebrazioni dei 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Sintomi di un fallimento sul fronte “umanitario” da parte di Paesi fondatori di quell’Europa che da sempre si proclama culla della civiltà e paladina dei diritti umani anche in nome del motto “liberté, egalité, fraternité” che ispira la Dichiarazione Onu. Un motto “rivoluzionario” che evidentemente rispetto ai migranti è stato ormai messo fra parentesi. E quanto al nostro Paese, considerando la vittoria elettorale di formazioni nazionaliste come il Movimento 5 stelle e xenofobe come la Lega di Salvini, difficilmente assisteremo a breve a una inversione di tendenza. Per cercare di capire come siamo arrivati a questo punto e per individuare delle soluzioni ci siamo rivolti a Stefano Allievi, docente di Sociologia e direttore del Master sull’Islam in Europa presso l’Università di Padova, autore di numerosi saggi sul tema, compreso l’ultimo da poco uscito per Laterza, Immigrazione. Cambiare tutto.