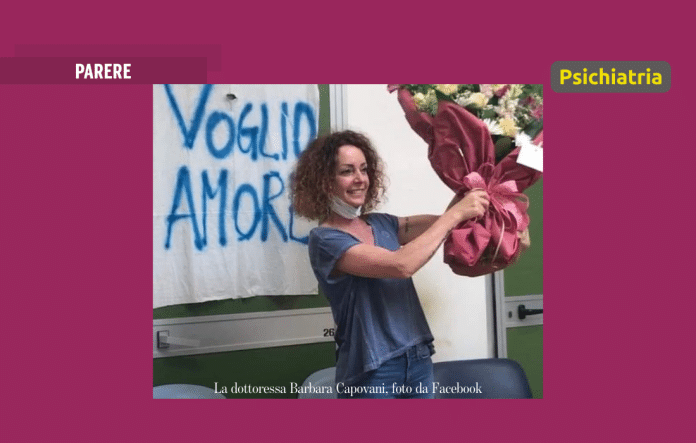

Barbara Capovani, psichiatra, è morta dopo essere stata aggredita a sprangate da un ex paziente mentre stava rientrando a casa dopo il lavoro nell’ospedale Santa Chiara di Pisa. È stato arrestato e, da quel che si legge, il suo profilo pare corrispondere a quello che all’inizio del secolo scorso si sarebbe definito “folle reo”, tipologia per la quale nel codice penale Rocco del 1930, ad oggi in vigore, si idearono le misure di sicurezza che fanno sì che un malato di mente grave sia riconosciuto colpevole ma non imputabile della commissione del reato. E dunque, in base alla valutazione continua della sua pericolosità, venga internato per la tutela sociale.

Di certo, ancora nei giorni nostri dobbiamo fare i conti con questo matrimonio sofferto, dal divorzio irraggiungibile tra psichiatria e diritto. E di quel ha prodotto: manicomio criminale, Opg, e poi dal 2014, Rems, piccoli istituti regionali per l’attuazione delle misure di sicurezza dei malati di mente autori di reato. Avendo a che fare con pazienti autori di reati gravi, l’operare degli psichiatri non è solo quello dovuto dal clinico medico al paziente, chiunque egli sia. Ma era e rimane un impegno anche verso la società. Oggi ci sono varie denunce sulle condizioni precarie in cui versano i servizi per la salute mentale, tante Rems comprese, purtroppo, portate avanti solo dagli operatori del settore, dalle famiglie dei pazienti e dalle associazioni che si sono create per fare rappresentanza civile. Nei vari interventi diffusi sulla stampa, in radio e sui social per commentare la tragica vicenda della psichiatra Barbara Capovani – pur con accenti e contenuti assai diversi- la vecchia guardia basagliana e le correnti più disparate della psichiatria odierna denunciano la nefasta scarsità di considerazione e investimenti da parte della politica rispetto alla salute mentale. Tutti parlano molto della psichiatria come di una vera e propria Cenerentola, abbandonata e ignorata. Se ne denunciano le gravi carenze di risorse da destinare alla formazione del personale sanitario e alle strutture necessarie per i percorsi clinici di cura.

Ma c’è punto dolente ancor più importante: risiede nella visione della malattia mentale. Con l’intento di provocare una riflessione, partiamo dal fatto che forse potremmo noi medici psichiatri affermare con forza che non esiste il peccato originale. Concetto che genera in psichiatria una confusione teorica che la pone in ritardo rispetto al resto della medicina. Per meglio dire, nessuno pensa che tutti gli esseri umani avranno nella loro vita un carcinoma renale o l’epatite, mentre si vuole sostenere che la malattia mentale sia parte integrante di ogni singolo appartenente alla specie umana. Questa strana congettura di certa matrice religiosa, è stata avallata infine dai capitali delle case farmaceutiche, per essere poi declinata in una utile visione biologica che fa della malattia mentale una patologia del patrimonio genetico. Niente si può fare contro questo peccato originale razional-biologico. Se non consolare, sostenere, sedare farmacologicamente, accettare il nostro essere stati gettati nel mondo con il male dentro. Lo diceva pure Lombroso che si era per questo inventato i manicomi criminali, politicamente sostenuti anche dalla sinistra storica, per proteggere sia i malati, folli rei innocenti e vittime della loro colpa biologica, che la società.

Dunque pieno accordo tra religione/peccato originale e ragione/corredo genetico. Ne viene che tutto il sistema della Salute mentale ruota intorno alla patologia cronica, che di certo ne è derivata e che continuerà a crescere. Perché non si fa prevenzione, in questo caso considerata inutile. Colpisce poi l’immagine dell’omicida di Pisa diffusa dai media: ben vestito, accomodato tra i relatori di un convegno di psichiatria, pronto ad intervenire con le sue argomentazioni da sciamano, come ama definirsi. Niente a che vedere con la vecchia fotografia del malato estrapolata dai ritratti di popolazione manicomiale residua, che contribuisce a rafforzare il concetto di incurabilità e lo stigma. Oltre che confondere e illuminare falsamente quei malati di mente gravi e pericolosi che , con la loro totale anaffettività, riescono a mantenere una apparenza rispettabile ed un comportamento lucido che gli vale una sciagurata patente di normalità.

Fino a quando, mossi dalle loro devastate immagini interne, vengono fuori con la loro violenza omicida, secondo il loro insano modo di intendere e volere premeditato e distruttivo. Che fare? Iniziamo con un dibattito scientifico che vada oltre il modello del neuro-sviluppo; che si impegni nel confronto con quella parte considerevole di clinici psichiatri che ogni giorno si imbattono e lavorano con le dinamiche pulsionali non coscienti delle relazioni che fanno la storia dei pazienti. Quelle si trovano sempre. In Psichiatria c’è necessità urgentissima di fare formazione di personale da impegnare nei punti di ascolto e incontri nelle scuole, cura nei servizi del Territorio e in luoghi adeguati per la gestione delle fasi acute di malattia. Per Prevenzione e Diagnosi precoce, concetti fondamentali in questa branca medica. Questo potrebbe davvero fare la sorte diversa della cronaca dei nostri giorni.

Ecco, non si può proprio continuare a pensare di risolvere questi problemi così seri mettendo qua e là delle toppe peggiori dei buchi. Ad esempio, ricacciare la malattia mentale in famiglia, come se fosse una colpa da espiare a vita. Oppure rifugiarsi in una medicina difensiva fallimentare che riporterebbe la malattia mentale nella vecchia dimensione custodialistica. Chiudere e gettare la chiave senza più speranza di cura possibile. Le Istituzioni democratiche dovrebbero proprio discutere alcuni punti salienti della legge 180, facendo tesoro dell’esperienza accumulata dal 1978, anno in cui la legge entrò in vigore.

Ernesto de Martino ci avrebbe invitato a lavorare per il passaggio dalla catastrofe all’anastrofe. Perché lo Stato con le sue istituzioni deve farsi capace di rispettare il patto fondativo che enumera tra i suoi doveri la tutela della salute psico-fisica dei cittadini, attraverso un potenziamento e non uno smantellamento del Servizio sanitario nazionale. Si realizza così quella umanità che lo rende riconoscibile e lo legittima. Il coraggio di Barbara Capovani così drammaticamente offeso, va onorato con un fare ed un saper fare collettivo a cui non possiamo più rinunciare.

*L’autrice: Maria Rosaria Bianchi è psichiatra e psicoterapeuta ed è presidente di Carminella APS