«Potrei avere un microfono ad archetto? È da sempre il mio sogno!», dice Noemi, di professione parrucchiera, una volta salita sulle spalle di Nicolò Kurshumi in arte DonKoro, elettricista e bravo rapper a tempo perso, per fare la parte del pavone.

«No. Non abbiamo molti soldi per quel tipo di microfono, siamo un teatro comunitario, abbastanza squattrinato, direi», risponde il regista Luigi Dadina.

E quando il nostro giovane e promettente artista Nicola Montalbini, armato di pennarelli, comincia a “tatuare” sui volti e sulle braccia dei nostri attori dei segni in caratteri arabi per identificare i vari uccelli, Hamza, un richiedente asilo somalo, si avvicina a me e comincia a bisbigliare bismillahi errahman errahim (in nome di dio clemente e misericordioso), formula che usano i musulmani per scacciare pericoli o un assalto di presunti diavoli, allora gli chiedo «cosa succede Hamza?» e lui ribatte «cosa è questa magia che state praticando?». «No, Hamza, non è magia. È che non vogliamo ricorrere a delle maschere, allora abbiamo optato per leggeri segni…». «Ah, pure le maschere! Audu billahi! dio ce ne scampi!». Arriva alla riscossa Wajih, un richiedente asilo tunisino: «Ma che dici Hamza, questo si chiama teatro, non magia! Mi sa che non sai niente di teatro!».

Semiha, la nostra narratrice, si avvicina e mi dice: «Io non so pronunciare bene l’italiano, non avrò mai una dizione perfetta. Poi c’è “lui” che mi guarda sempre male, sicuramente perché non ho una buona pronuncia». Chiamo il “lui”: Lanfranco Vicari, in arte Moder, l’anima del centro culturale Cisim e aiuto regista malgrado lui. Gli riferisco le parole di Semiha, risponde con una fragorosa risata dicendo: «Io guardo male tutti!».

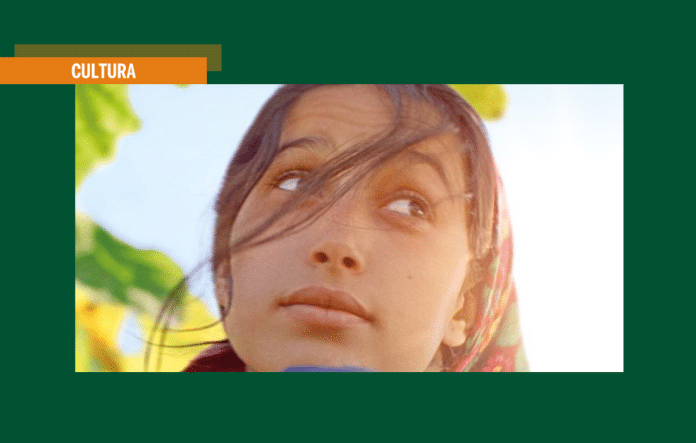

Noemi, DonKoro, Hamza, Wajih, Semiha e altri adulti, universitari, lavoratori, donne immigrate, disoccupati, bambini, bambine adolescenti e giovani artisti fanno parte degli oltre 100 attori non professionisti che saranno in scena per lo spettacolo teatrale Mantiq at-Tayr, Il verbo degli uccelli, un poema masnavi sufi persiano del 1200, di Farid ad-Din Attar, prima tappa di un progetto comunitario pluriennale chiamato Grande teatro di Lido Adriano (Gtla), che origina dal centro culturale Cisim gestito e diretto dal Lato oscuro della costa, dal 28 maggio al 2 giugno in apertura del Ravenna Festival 2023.

Il verbo degli uccelli è un lungo poema sapienziale articolato e complesso, ma anche facilmente riassumibile per l’estrema efficacia del nucleo della favola che racconta. Un gruppo di uccelli sentendo la necessità di organizzarsi meglio, decide di andare alla ricerca del proprio Re. Il Re degli uccelli, Simorgh. Dopo molte peripezie, dopo aver varcato le sette valli, dopo che molti uccelli si ritireranno durante il percorso, solo trenta tra loro arriveranno alla meta. Trenta uccelli su centomila riescono ad arrivare alla soglia della settima valle e si accorgono che Simorgh è uno specchio in cui si riflette la loro immagine. Il fine del viaggio è la ricerca di sé stessi.

Il verbo degli uccelli è un lungo poema sapienziale articolato e complesso, ma anche facilmente riassumibile per l’estrema efficacia del nucleo della favola che racconta. Un gruppo di uccelli sentendo la necessità di organizzarsi meglio, decide di andare alla ricerca del proprio Re. Il Re degli uccelli, Simorgh. Dopo molte peripezie, dopo aver varcato le sette valli, dopo che molti uccelli si ritireranno durante il percorso, solo trenta tra loro arriveranno alla meta. Trenta uccelli su centomila riescono ad arrivare alla soglia della settima valle e si accorgono che Simorgh è uno specchio in cui si riflette la loro immagine. Il fine del viaggio è la ricerca di sé stessi.

Lido Adriano, il cui nome è tratto dal XXI canto Paradiso della Divina Commedia, «Nostra Donna in su lito Adriano», località di circa 7mila abitanti essenzialmente immigrati, sia stranieri che italiani, situata a circa 9 km da Ravenna, è forse l’unica banlieue sul mare con oltre 60 nazionalità. D’estate diventa la località balneare più frequentata dei lidi ravennati. Come ha detto una ragazzina: «Per vivere a Lido Adriano bisogna farsi stranieri tra gli stranieri».

Nel 2010 il Lato oscuro della costa e Ravenna Teatro hanno ridato vita a una ex scuola di mosaico, Il Cisim, facendone un centro culturale polivalente e un importante luogo di aggregazione per i giovani e meno giovani di Lido Adriano. «Il lato oscuro della costa – si presenta così – è un collettivo di giovani rapper che vanta già una notevole produzione. Da anni hanno eletto Lido Adriano a proprio territorio d’appartenenza e ispirazione, per la sua universalità di periferia globale, mosaico di etnie che mantiene il concetto circoscritto di quartiere. Infatti l’hip hop, per la sua capacità di raccontare le storie delle periferie di tutto il mondo, è il linguaggio artistico più diffuso tra le seconde generazioni di immigrati»: attività musicali, residenze artistiche, laboratori artistici, attività formative, spettacoli di teatro, incontri pubblici e convegni, mostre. Tutto l’anno.

Nel 2010 il Lato oscuro della costa e Ravenna Teatro hanno ridato vita a una ex scuola di mosaico, Il Cisim, facendone un centro culturale polivalente e un importante luogo di aggregazione per i giovani e meno giovani di Lido Adriano. «Il lato oscuro della costa – si presenta così – è un collettivo di giovani rapper che vanta già una notevole produzione. Da anni hanno eletto Lido Adriano a proprio territorio d’appartenenza e ispirazione, per la sua universalità di periferia globale, mosaico di etnie che mantiene il concetto circoscritto di quartiere. Infatti l’hip hop, per la sua capacità di raccontare le storie delle periferie di tutto il mondo, è il linguaggio artistico più diffuso tra le seconde generazioni di immigrati»: attività musicali, residenze artistiche, laboratori artistici, attività formative, spettacoli di teatro, incontri pubblici e convegni, mostre. Tutto l’anno.

«In Argentina, nel quartiere della Boca a Buenos Aires, assistemmo a uno spettacolo di Catalina Sur. L’esempio emblematico del teatro comunitario che tutt’ora riveste una grande importanza nel teatro argentino. Fu un’esperienza indelebile che ha continuato a nutrirmi. Musica, canzoni, grandi cori, recitazione, danza. E anche l’orgoglio di raccontare una nazione, una città, un quartiere, La Boca. E per raccontare la nascita di quei luoghi non si poteva che raccontare delle infinite vicende umane di immigrazione. La partenza da una terra lontana, il viaggio, le difficoltà dei primi anni, la nuova patria. Ci colpì in particolare l’evidente e fattiva collaborazione di molti abitanti del quartiere, che fungevano da guide, c’era chi vendeva cibo di strada all’esterno del teatro, le maschere e la biglietteria erano gestite da persone del quartiere. Quel teatro era oramai così importante e conosciuto da attirare molti taxi dal centro della città. Un lavoro di base in un quartiere difficile aveva prodotto un’identità e un evento che era diventato noto e desiderabile per gli argentini come per gli stranieri in visita a Buenos Aires», così Luigi Dadina, attore e regista di lungo corso e cofondatore della compagnia teatrale Le Albe, da cui partì l’idea del Grande teatro di Lido Adriano. «Era come se lo stormo degli uccelli de La Boca si fosse alzato in volo alla ricerca di un senso e avendo incontrato il teatro avesse trovato il Simorgh, che si era mostrato in forma di specchio, aiutandoli a ritrovare sé stessi e la comunità. Il progetto del Grande teatro nasce dalla lettura della straordinaria ricchezza e complessità di situazioni e artisti che il Cisim ha generato e ri-generato», aggiunge. «Non so spiegare come sia successo che cento, centocinquanta, duecento persone si siano ritrovate con serietà a dare vita, a vivere insieme questo viaggio. Bambini, giovani di Lido, di Ravenna, ravennati con origini non italiane, rifugiati arrivati dall’Afghanistan, dal Pakistan, dalla Nigeria, dal Gambia, immigrati arrivati a Ravenna dalla Calabria, studenti universitari, pensionati milanesi che hanno deciso di vivere a Lido, una koinè cosmopolita. Più ci inoltriamo nel lavoro più mi è evidente perché la scelta sia caduta su questo testo mistico, sapienziale, sacro», conclude.

Il Gtla non pensa allo spettacolo come prodotto finale, pronto da esibire a un pubblico giudicante, ma si nutre del processo che conduce a quel prodotto, vive del lavoro di gruppo, quotidiano, che coinvolge una molteplicità di persone che, legate da rapporti inediti, si valorizzano a vicenda e, con la collaborazione costante, ricevono e danno significato. Bambini e anziani, uomini e donne, persone di diversa estrazione sociale, cittadini che hanno diversi abitudini, mestieri e capacità, contribuiscono ognuno con il proprio bagaglio di cultura, creatività, esperienza di vita alla realizzazione di uno spettacolo, la cui essenza risiede nel fare teatro. L’idea è quella di un laboratorio, dove non esistono protagonisti, ma si vive e si agisce in comunità, per la comunità.

Il Gtla non pensa allo spettacolo come prodotto finale, pronto da esibire a un pubblico giudicante, ma si nutre del processo che conduce a quel prodotto, vive del lavoro di gruppo, quotidiano, che coinvolge una molteplicità di persone che, legate da rapporti inediti, si valorizzano a vicenda e, con la collaborazione costante, ricevono e danno significato. Bambini e anziani, uomini e donne, persone di diversa estrazione sociale, cittadini che hanno diversi abitudini, mestieri e capacità, contribuiscono ognuno con il proprio bagaglio di cultura, creatività, esperienza di vita alla realizzazione di uno spettacolo, la cui essenza risiede nel fare teatro. L’idea è quella di un laboratorio, dove non esistono protagonisti, ma si vive e si agisce in comunità, per la comunità.

Da dicembre 2022 sono attivi, presso il Cisim, sette laboratori, tutti gratuiti, tre di teatro, uno per bambini, uno per ragazzi e adolescenti e uno serale per adulti; un laboratorio di rap; un laboratorio di musica; un laboratorio di sartoria e un laboratorio di scenografia.

Il Gtla parte dall’assunto che l’arte è un diritto di tutti i cittadini e vuole ripensare Lido Adriano come uno spazio vitale, uno spazio di partecipazione e non di paura, un luogo dove incontrarsi, e non un dormitorio da cui fuggire, favorendo la socializzazione, il lavoro di gruppo e la pratica comunitaria dove è di fondamentale importanza il rapporto tra cittadino-attore e cittadino-spettatore.

*

L’appuntamento

Sarà lo spettacolo sull’antico poema persiano Mantiq At-Tayr – Il verbo degli uccelli di Farid Ad Din Attar dal 28 maggio al 2 giugno ad introdurre in anteprima la 34esima edizione del Ravenna Festival, la cui programmazione si dipana dal 7 giugno al 23 luglio. La regia è di Luigi Dadina e la drammaturgia di Tahar Lamri. È il primo progetto del Grande teatro di Lido Adriano (Gtla), nato dal dialogo fra artisti e operatori di Ravenna e attorno all’attività del centro culturale Cisim.

L’autore Tahar Lamri è scrittore traduttore e laureato in legge con la specializzazione in Rapporti internazionali.

Le foto sono di Nicola Baldazzi.