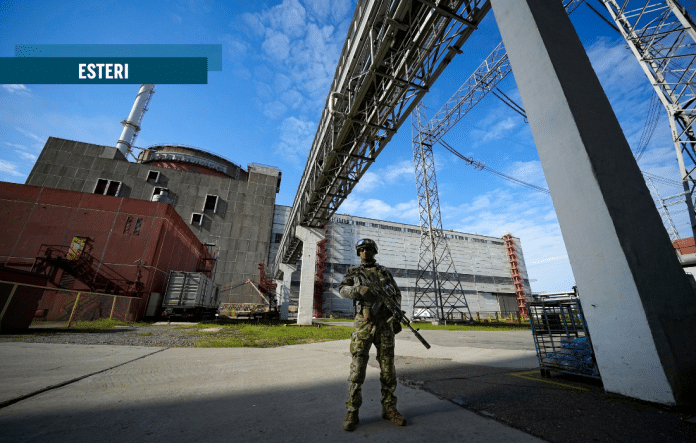

Il nucleare civile è tornato prepotentemente alla ribalta per due aspetti: il primo – decisamente angosciante – riguarda l’eventualità che, in caso di guerra, una centrale nucleare possa essere bombardata, come si teme da settimane per l’impianto nucleare ucraino di Zaporizhzhia. Il secondo aspetto tocca da vicino il tema del Green new deal e quello dell'”indipendenza energetica”. Entrambi gli aspetti presentano elementi di criticità che vale la pena di mettere in luce.

Si può bombardare una centrale nucleare? La risposta a questo semplice ma fondamentale interrogativo è che, secondo le vigenti regole internazionali, non esiste il divieto assoluto di bombardare una centrale nucleare. Il documento a cui fare riferimento risale al 1977 (primo protocollo aggiuntivo della convenzione di Ginevra del 1949) che, all’art. 56, primo comma, stabilisce: «Le centrali elettriche nucleari, non possono essere oggetto di attacco, anche se tali impianti sono obiettivi militari, se tale attacco può causare il rilascio di sostanze pericolose e conseguenti gravi perdite tra la popolazione civile. Parimenti, gli obiettivi militari che si trovano nelle vicinanze di tali impianti, non devono essere attaccati se ciò può causare rilascio di sostanze pericolose e conseguenti gravi perdite tra la popolazione civile». Ma subito dopo, secondo comma dell’art. 56, è scritto che tale imposizione viene meno se «la centrale nucleare fornisce energia elettrica in modo regolare e diretto alle operazioni militari e se l’attacco alla centrale è l’unico modo per porre fine a queste operazioni».

Come si fa a dimostrare che l’elettricità fornita da una centrale nucleare, una volta messa in rete, non vada ad alimentare “operazioni militari”? Da Zaporizhzhia partono varie linee elettriche che alimentano sia il Donbass (dove opera l’esercito russo) sia il territorio dove opera l’esercito ucraino, quindi entrambe le parti in causa potrebbero, legittimamente, invocare il secondo comma sopra richiamato. Resta il fatto che l’esercito ucraino, accusato dai russi di attaccare le loro postazioni poste intorno alla centrale, violerebbe il secondo capoverso del primo comma, mettendo a rischio la popolazione civile. Gli ucraini, dal canto loro, sostengono che siano i russi a bombardare la centrale con l’intento di provocare una catastrofe. Al successivo comma 5 si sollecitano le parti a non collocare obiettivi militari in prossimità di una centrale nucleare (come hanno fatto russi), ma subito dopo si legittima la loro presenza se questa, non avendo parte attiva nel conflitto, ha per solo scopo la difesa dell’impianto (come sostengono i russi). Difficile immaginare che la missione Aiea a Zaporizhzhia possa venire a capo di questa intricata matassa, anche perché la materia fin qui descritta è di competenza dell’Onu, non dell’Aiea che invece è chiamata ad accertare che i materiali nucleari, le apparecchiature e gli impianti esistenti in Ucraina non siano utilizzati in modo tale da favorire alcuno scopo militare-nucleare.

Fuori da questo contesto normativo esistono altri modus operandi, riassumibili in due tipologie: il modello indo-pakistano e il modello israeliano. Il primo consiste nell’accordo stipulato nel 1988 tra India e Pakistan, tutt’ora vigente, dove i due Stati si impegnavano a non svolgere nessuna azione, diretta o indiretta, che potesse distruggere o danneggiare le rispettive installazioni nucleari. L’altro rimanda, come primo atto, alla distruzione del reattore iraqeno di Osirak da parte dell’aviazione israeliana avvenuta il 7 giugno 1981. Il reattore di Osirak non conteneva ancora materiale fissile al pari di due reattori iraniani che l’Iraq tentò di colpire durante la guerra con l’Iran e di quello siriano di Al-Kibar, distrutto da Israele nel 2007. Nel 1991 invece Saddam Hussein lanciò dei missili, per fortuna senza successo, contro il reattore israeliano di Dimona che era operativo, mentre nello stesso anno gli Usa bombardavano il centro nucleare iracheno di Al Tuwaitha in cui erano presenti due reattori di ricerca operativi.

È appena il caso di ricordare che Israele e Stati Uniti non hanno mai ratificato i protocolli aggiuntivi di cui sopra e le conseguenze non sono mancate. Bombardando Osirak, infatti, Israele non aveva solo infranto il tabù che “vietava” di attaccare siti nucleari, ma aveva aperto la strada alla “filosofia” dell’attacco preventivo e “legittimo”, la cui massima espressione si ebbe con la guerra all’Iraq del 2003. Nelle riunioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu del giugno 1981, il rappresentante di Israele dichiarò che «il raid contro il reattore atomico iracheno Osirak era stato un atto di autoconservazione col quale Israele aveva esercitato il suo diritto di autodifesa come inteso nel diritto internazionale e come richiamato nell’Art. 51 della Carta delle Nazioni unite». Sconcerta che a distanza di 45 anni, nel mentre si annoverano ben dieci conferenze di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, non si sia avviata alcuna revisione dell’art. 56 del primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra, tanto più data l’esistenza di un accordo, quello indo-pakistano, che senza troppi giri di parole stabilisce il divieto categorico di colpire qualunque installazione nucleare di tipo civile.

Piccoli reattori crescono. Il rilancio del nucleare civile, che negli Usa è stato pomposamente definito nuclear renaissence, data ormai da qualche anno, ma il suo cammino è accompagnato da segnali contrastanti. Diversamente dagli anni 70-80 del secolo scorso, quando la costruzione dei reattori nucleari era concentrata in Occidente, oggi sono i Paesi orientali (Cina, Corea del Sud, India, con l’aggiunta della Russia) a costruire reattori tradizionali di grossa taglia, mentre in Europa e negli Usa l’attenzione è concentrata sulle cosiddette nuove tecnologie come gli Smr (Small modular reactors) che tanto appassionano diversi uomini politici nostrani, ivi incluso il ministro della Transizione ecologica.

In realtà gli Smr, dal punto di vista dello sfruttamento dell’energia nucleare, non costituiscono né una novità, né una opportunità a portata di mano: dei 72 progetti di Smr censiti dalla Aiea nello yearbook del 2020, molti sono in fase di progettazione concettuale, mentre gli altri non hanno mai superato la fase del prototipo. Di mio posso aggiungere che 7-8 di questi progetti li esaminammo in Enel 40 anni fa, tanto è il tempo trascorso dalle promesse iniziali di certe innovazioni che tali sono rimaste. Se di novità si deve parlare, essa riguarda le modalità di costruzione che, come indicato dalla sigla, sono realizzate per moduli, cioè parti di impianto assemblate in fabbrica e poi montate sul sito dell’impianto allo scopo di accorciare i tempi di costruzione e diminuire i costi. Ciò implica, però, che i reattori abbiano una potenza contenuta come il prototipo della NuScale, recentemente licenziato dalla Nrc (Autorità di sicurezza Usa, nda), che sviluppa appena 77 mWe (megawatt elettrici) per cui, nel caso di potenze più elevate come quelle richieste nella produzione di energia elettrica, viene meno il concetto di economia di scala e quindi la redditività dell’impresa.

Diverso è il caso dei microreattori, sviluppati negli Usa, come il modello “eVinci” della Westinghouse e i prototipi realizzati dall’Argonne national laboratory nell’ambito dei programmi di ricerca del dipartimento dell’Energia. Si tratta di reattori a fissione che usano uranio arricchito fino al 20%; sono moderati a grafite e raffreddati ad elio in circolazione naturale (senza bisogno di pompe) con potenze variabile da 1 a 10 mWe. Il progetto di questi microreattori (detti anche nuclear battery) è ispirato al concetto del “plug and play”, cioè si attacca la spina e si mette in funzione come un normale elettrodomestico. Sono macchine versatili perché ci si può produrre calore per il riscaldamento o acqua potabile; hanno dimensioni contenute (stanno in un normale container da trasporto), la manutenzione è a carico del fabbricante ed hanno tempi di installazione dell’ordine dei mesi. Qui si schiudono orizzonti impensabili per l’energia nucleare se appena la si collocasse nello schema concettuale che molti “esperti” (ambientalisti e non) propugnano come modello di produzione elettrica distribuita sul territorio, simbolicamente rappresentata dalla smart grid, cioè una rete “intelligente” che proprio in virtù di una produzione elettrica non più concentrata in grandi impianti, è in grado di regolare i flussi di energia in modo bidirezionale (dai nodi periferici al centro di una rete elettrica e viceversa). Cosa c’è di più feasible di un microreattore nucleare dal punto di vista funzionale di una smart grid? Ci si può alimentare una fabbrica di medie dimensioni, un piccolo distretto industriale, una stazione di servizio per autoveicoli elettrici, Paesi singoli o consorziati che abbisognano oltre che di energia elettrica, anche di impianti di purificazione dell’acqua, e così via dicendo, fino ad un immaginifico impiego come “reattore di condominio” in grado di fornire anche acqua calda e calore per il riscaldamento.

Con la guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni alla Russia, tutti gli aspetti riguardanti la questione energetica risultano sconvolti. Dal punto di vista economico, il rialzo del prezzo dei combustibili fossili facilita lo sviluppo delle rinnovabili (e per certi versi lo impone come scelta più sensata), ma rimette in gioco anche l’energia nucleare che, apparentemente, vede ridursi il divario sul costo di produzione del kWh rispetto ad altre fonti. Sicuramente i piani formulati in sede internazionale da qui al 2050 (net zero emissions) saranno rivisti: la Germania e i Paesi dell’Est europeo hanno già rimesso in funzione tutte le centrali a carbone e a lignite di cui dispongono per ottemperare temporaneamente al “dogma”dell’indipendenza energetica che sarebbe raggiunta – questo è il messaggio per l’opinione pubblica – con lo sviluppo dell’energia nucleare dato che l’uranio si trova in aree geopolitiche stabili ed affini al punto di vista europeo-occidentale, come il Canada e l’Australia. Ai ritmi attuali di consumo però, ed immaginando che le riserve di questi due Paesi (42% del totale mondiale) siano destinate a rifornire esclusivamente l’occidente, l’uranio canadese ed australiano basterebbe a far funzionare le centrali nucleari europee e del Nord America per appena trenta anni. Giocoforza quindi approvvigionarsi anche da altri Paesi fornitori come la Nigeria e il Kazakhstan che, secondo i canoni occidentali, non possono certo definirsi stabili.

A conti fatti dunque la tesi per cui il nucleare svincolerebbe le economie occidentali da certi fattori di rischio geopolitici non è così convincente, anche perché c’è un altro aspetto sottaciuto dell’attuale mercato dell’uranio che dovrebbe indurre a più ponderate riflessioni: quello per cui l’approvvigionamento di questa materia prima risiede nelle mani di un cartello internazionale. La produzione mondiale di uranio infatti è controllata da quelle che potremmo chiamare «le sette cugine dell’uranio»: sette compagnie che controllano l’85% della produzione mondiale di uranio e appena tre compagnie che sono in grado di fornire i relativi servizi di arricchimento, in un regime di sostanziale monopolio e dunque in grado di condizionare pesantemente i futuri scenari energetici come, del resto, avvenne tanti anni fa per opera delle sette sorelle del petrolio.

In un mondo globalizzato l’indipendenza energetica, specie per un Paese come il nostro, è un wishful thinking (un pio desiderio) che, se messo in pratica a tutti i costi, non farebbe che confermare lo stato di condizionamento in cui versa l’Europa con ripercussioni incalcolabili sulla vita dei suoi cittadini.