Rendiamo omaggio al grande fotografo Sebastião Salgado, scomparso oggi con queste riflessioni di Antonino Saggio, a margine della sua ultima mostra a Roma e che ci restituiscono l’importanza della sua opera più viva che mai

Nel 1884 Friedrich Engels, coautore con Karl Marx del Manifesto del partito comunista, pubblicò il libro L’origine della famiglia. Una tesi fondamentale del libro illumina la visita alla bellissima mostra di Sebastião Salgado Amazônia al MAXXI di Roma che ho avuto occasione di vedere nel 2021. Non esiste la famiglia, racconta Salgado ma esistono “forme” di aggregazioni familiari. Siamo stati istruiti a pensare alla famiglia biparentale con figli quale struttura immutabile nello spazio e nel tempo, ma vi sono stati i clan, i ceppi, le gens, le famiglie estese. Le fotografie di Salgado cancellano i luoghi comuni. Non ci sono primitivi, selvaggi, indigeni, nativi, ma uomini e donne e molti bambini che vivono in modi diversi dai nostri, in forme di famiglia diverse.

La mostra Amazônia offre molti altri livelli di interesse: innanzitutto un coinvolgente livello immersivo, poi i risultati dell’esplorazione su un territorio di straordinarie diversità, in seguito la bellezza delle stesse fotografie e infine un contributo al pensiero ecologico. Le linee fluide dell’architettura di Zaha Hadid, accompagnano il visitatore in una sorta di ondeggiamento tra una grande foto e l’altra. I pannelli sono appesi nello spazio spesso a formare angoli e nicchie da attraversare e scoprire.

Lo spazio e i corpi si insinuano tra una foto galleggiante e l’altra quasi cullati dalla composizione musicale che accompagna la visita. L’opera, del musicista Jean-Michel Jarre, è magica. A metà ancestrale, a metà contemporanea, evoca rumori di foresta tropicale interrotta da scrosci e cinguettii. L’allestimento prezioso è di Léila Wanick Salgado . Salgado ha compiuto decine e decine di missioni in questo immenso territorio (circa 6,7 milioni di mq, più di 20 volte l’Italia). Da questo sterminato materiale ha selezionato una piccolissima parte e lo presenta in cinque sezioni che ci aiutano a comprenderne l’enorme varietà morfologica. Sono: l’Amazzonia dall’alto, i fiumi volanti, le montagne, la foresta, le isole nella corrente.

Salgado non intende catalogare regione per regione ma attraversarle alla scoperta di forme meravigliose e di eventi unici. E qui si rimane senza fiato. Difficile scegliere la favorita. Le altissime montagne tagliate dal bianco delle cascate e con la testa tra le nuvole? Oppure gli ondeggiamenti lenti dei fiumi, oppure le foreste con le liane che si specchiano sull’acqua ferma in unentusiasmante raddoppiamento dell’immagine. Oppure i fenomeni sorprendenti come le isole nella corrente che come lunghissime penisole si formano e sformano nel tempo. I fiumi volanti sono i miei favoriti. Ci torneremo.

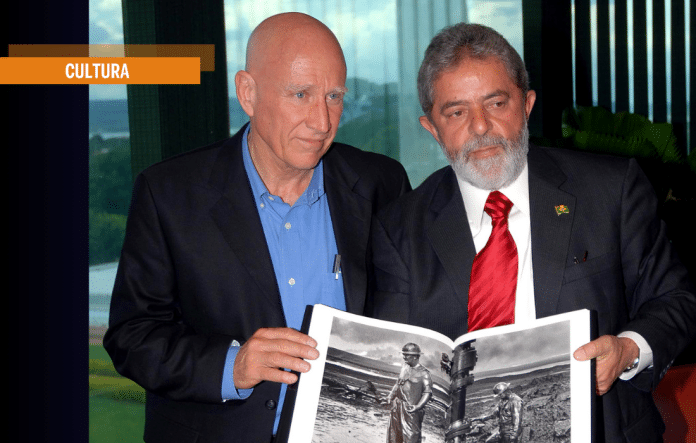

D’altronde Sebastiao Salgado, brasiliano lui stesso, nato nel 1944 e che dopo una professione di economista, ha nel 1973 il coraggio di passare alla fotografia professionale appoggiato, aiutato ispirato dalla moglie Leila è figura nota. Wim Wenders coadiuvato dal figlio di Salgado, Juliano gli ha dedicato “Il Sale della terra” nel 2014, un film capolavoro da cui si capisce anche la grande mole di lavoro di ricerca, di tempo e anche di pericolo che fare foto di questa natura richiede. Un incrocio tra l’esploratore e l’artista, tra l’artigiano e il geologo, lo zoografo e l’antropologo, Salgado è anche ecologista lui stesso. Con la moglie ha intrapreso con successo la riforestazione di una proprietà di famiglia nello stato brasiliano di Minas Gerais. L’editore Taschen ha pubblicato alcuni dei suoi magnifici libri, sempre a cura della Léiia: sul lavoro dell’uomo (Workers), sulle sue esplorazioni in oltre cento paesi (Genesis), sui lavoratori nell’inferno dell’oro (Gold) e altri ancora tra cui questo, Amazônia, completo anche al di là delle foto in mostra.

Con una liberalità rara, tanto Salgado che il MAXXI concedono di riprendere le fotografie ed ognuno può crearsi una collezione delle foto del maestro.Tutto colpisce in questo foto, splendidamente illuminate dall’alto: la profondità, il gioco delle ombre e delle luci radenti dell’alba o del tramonto, la potenza delle mille sfumature del bianco e nero, il senso di attesa che si sente prima del momento dello scatto. Alla mostra il visitatore è accolto da un enorme pannello di tre metri per otto circa. Ha un effetto magnetico e nasconde un segreto. Mentre le altre foto hanno sfumature continue di grigio questa foto è chiaramente pixelata. Si vedono, avvicinandosi, cioè i singoli quadratini che compongono l’immagine. Come La Grand Jatte del pittore divisionista George Seurat, Salgado sembra sapere che “lasciare evidenti” i puntini permette all’osservazione da distante di ricomporre l’immagine nell’occhio guadagnandone in luminosità e definizione.

Le foto di Salgado però non cercano nella ricerca d’avanguardia la loro ragione prima. La loro bellezza è troppa e travolgente e non ha bisogno di vestiti alla moda.

Vivono della loro forza, della loro intelligenza e dello spaventoso lavoro che rappresentano. Lungo il percorso espositivo si aprono tre emicicli rosso mattone. Sono come capanne che ospitano – come dicevamo in apertura – le indagini sulle famiglie che popolano l’Amazzonia. Salgado presenta ben otto gruppi: Xingu, Awà-Guajá, Zo’é, Suruwahá, Yawanawá, Marubo, Asháninka, Korubo, Yanomani, Macuxi con cui ha vissuto, in alcuni casi tra i primissimi. Il libretto Intelligente che accompagna la mostra permette di conoscere con nome e cognome le persone ritratte e capire cosa stiano facendo. Alcune che facciamo anche noi come truccarci, correre, giocare, fare il bagno, o alcune di cui abbiamo perso memoria, purtroppo, come le grandi feste. Le foto condividono un sentimento di familiarità. Le persone si offrono con rara naturalezza all’obiettivo.

Dagli schermi al centro di ogni emiciclo ad un capo famiglia è attribuito il messaggio politico. La distruzione della foresta, il rinsecchirsi dei fiumi, l’abbandono degli animali, una vita che si fa dura e difficile. Alcuni di questi uomini dicono le cose giuste con tale chiarezza. con tale efficacia che lo spessore della loro esperienza umana emerge altissimo. Infine il valore ecologico di questa esposizione. Ecologia non vuol dire come alcune scuole sostengono, quanta superficie della Amazzonia si debba salvare affinché il suo bioma si preservi. Posizione che equivale a dire deforestiamo pure basti che se ne salvi un pezzetto.

Al contrario vuol dire come questo enorme risorsa planetaria possa essere conservata modificandosi ed anche in parte evolvendosi. Sì, evolvendosi. Proprio gli intervistati hanno fatto capire che le loro famiglie si sono riprese dallo spopolamento, sono a poco a poco passate ad una situazione molto migliore della precedente reintegrando le lingue le musiche le poesie le medicine tradizionali, ma anche usando alcuni ausili tecnologici, come per esempio il wi-fi. La grande lezione di questa esposizione è proprio nel presentarecome inscindibile il nesso ambiente-uomo e come in questo nesso risieda il centro di ogni ragione ecologica. Naturalmente la mostra fa sognare. La sezione più incredibile per chi scrive è quella dei Fiumi volanti 2 . Sono immense formazioni di acqua che si alzano dalla foreste e dai fiumi e formano a volte nuvole, a volti archi, a volti appunto fiumi, ma volanti. Dovremmo averle nelle nostre città inquinate queste nuvole: piene di ossigeno lo rilasciano dove serve per farci respirare meglio. Intanto, senza dubbio, questa mostra di Salgado lo fa. Respiriamo, meglio dopo averla visitata.

In foto Salgado con Lula (wikipedia)