Daniel Munduruku, lei ha pubblicato oltre 60 libri ed è il più grande divulgatore della saggezza e della diversità culturale dei popoli indigeni alle nuove generazioni. Ci può dire quali sono stati i principali ostacoli affrontati lungo il suo percorso?

Sicuramente, all’inizio, il fatto di non essere in grado di scrivere perché indigeno e, quindi, sprovvisto di una “cultura”, secondo i parametri occidentali. I pregiudizi dell’editoria sono stati molteplici e ci è voluto un po’ di tempo e non pochi rifiuti, per dimostrare che, in realtà, sapevo scrivere eccome. A prendermi per mano è stata una donna, Lilia Schwarcz, fondatrice della Companhia das Letras; antropologa, storica e sensibile alla causa indigena, è stata la prima a credere nella mia scrittura. Ho conseguito un PhD in Educazione con tanti sacrifici, sempre in lotta contro i pregiudizi. Tante volte ho sentito che “non sembravo un indigeno”. Fare parte dell’accademia, da ricercatore munduruku, mi rende ancora più indigeno e senz’altro più attaccato alla mia ancestralità. Grazie a tanto studio e ricerca alle spalle sono venuto a conoscenza di altre culture native, riversate poi nei libri, che ora leggono tanti bambini e educatori.

Lei ha fondato l’Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual, pioniere della salvaguardia delle conoscenze tradizionali indigene. Perché, però, questo sapere non viene adeguatamente sostenuto dalle istituzioni brasiliane?

Diciamo che la situazione è un po’ migliorata rispetto ai tempi in cui brevettavano un po’ ovunque ciò che sapevamo da sempre. Nei villaggi, comparivano persone che documentavano, registravano o assorbivano tutto ciò che proveniva dalla nostra conoscenza tradizionale. Il concetto di “proprietà intellettuale” comprende le danze, la musica, le narrazioni, la grafica, l’artigianato e tutte le conoscenze sull’uso di piante ed erbe tramandate di generazione in generazione. L’Istituto è nato perché prima non avevamo alcun controllo su come queste cose venivano utilizzate. Ora, invece, le comunità hanno imparato a tutelarsi. Spero tanto nel riconoscimento legale della proprietà intellettuale e culturale indigena, cioè quella appartenente a una determinata comunità, non al singolo individuo.

Nel suo libro, Sabedoria das águas, Koru vuole scoprire la verità e ci dimostra che dovremmo preoccuparci di ciò che crediamo e non di ciò che gli altri pensano di noi. A tal proposito, quanto conta la verità nella cosmologia indigena?

Per noi, la verità risiede nella Natura: nasciamo, cresciamo e moriamo, come tutto ciò che appartiene a Lei e, da Lei, ritorna. Tutto il resto è un’invenzione, non esiste nient’altro rispetto a questa semplice verità. Per me, educato nel cattolicesimo, sembra assurdo, ma è stato davvero complicato ritornare alle mie origini, derise e calpestate dalla religione. La pratica missionaria è stata responsabile dello smantellamento della cultura indigena. Auspicare il paradiso o la vita eterna, temere l’inferno, sono concetti molto lontani da qualsiasi popolo indigeno. Possiamo fingere di essere eterni, raccontandoci tante storie, ma poi la Natura ci riporta a sé, sottoterra. Se veramente esiste una parte dell’umanità che distrugge la Natura e la depreda, è perché si convince che sia meglio uccidere la verità per rimpiazzarla con la menzogna del progresso, dell’accumulo, del capitale, del cemento o del mito dello “sviluppo sostenibile”.

Uno dei suoi libri di racconti parla d’amore: A Primeira Estrela que vejo é a Estrela do meu Desejo e Outras Histórias Indígenas de Amor. Nello specifico, come lo vivono i mundurukus?

Non crediamo all’idealizzazione amorosa, all’innamoramento, come decantati nella letteratura occidentale. I munduruku si scelgono per la “forza di farsi forza”, di sostenersi, per l’energia che proviene da un partner. Nei miei libri uso la parola “amore” per praticità, perché facilmente riconoscibile dalle menti occidentalizzate. Questa parola è diventata come un marchio. La vita in una comunità indigena è bella, ma molto dura, e a certe cose non ci pensiamo. Prova solo a immaginare dei genitori che crescono i loro bambini tra mille pericoli, tra serpi e altri insetti velenosi, animali che possono ucciderli ovunque in qualsiasi momento, oppure invasori in agguato, pronti a cacciarli dalle loro terre, intemperie e così via. I sensi di questi genitori sono sempre e costantemente all’erta. Perciò, l’immagine del nativo che non fa nulla, magari sdraiato sull’amaca, uno che si alza soltanto per andare a cacciare e a pescare è un grande falso mito. Bisogna resistere, sopravvivere, per questo conta più la forza e l’energia di ogni altro criterio, nella scelta di un partner.

“Essere brasiliani dovrebbe comportare un atteggiamento di cura per la Madre Terra”. Perché chi mostra questa attenzione è considerato pericoloso, quasi sovversivo, e chi invece agisce per distruggere l’ambiente, o per nascondere questa distruzione, è esaltato come un vero patriota, nel Brasile di oggi?

L’indigeno rappresenta l’essenza del popolo brasiliano. Chi distrugge l’ambiente per accumulare capitale, invece, è visto come un patriota perché sta contribuendo all’economia di un Paese che vorrebbe essere riconosciuto come potenza economica. Troppi brasiliani credono che i popoli indigeni non abbiano alcun ruolo nella società, che non abbiano contribuito per nulla, che siano sprovvisti di valore. Non comprendono però che la cosmovisione indigena è diversa dall’occidentale, perché non prevede l’accumulo di nulla: tutto viene condiviso. Come sappiamo, la ricchezza accumulata serve per programmare il futuro, e programmarlo vuol dire rispettare il tempo degli orologi, ovvero il tempo dell’accumulo, del risparmio e degli investimenti.

Ci dica di più.

La logica del tempo, per gli indigeni, non è lineare, perché legata alla Natura, che va in senso antiorario, sistemico, ciclico. In pratica, per noi, esiste solo il passato (la memoria) e il presente (l’opportunità di vivere il cammino lasciato dai nostri ancestrali). Faccio un esempio per comprendere meglio il concetto: quando la caccia è abbondante, non la mettiamo da parte, ma offriamo alla comunità, perché domani potrebbe non essere buona e, quindi, qualcun altro la condividerà con noi. La reciprocità, la solidarietà, la gioia di essere vivi, l’amore per la Madre Terra ci appartengono da sempre, sono un valore intrinseco. Ci sono tracce delle civiltà indigene in Sudamerica che risalgono a cinquantamila anni fa. Per questo dico che l’essenza dei brasiliani è indigena ed è molto affascinante, ma, purtroppo, in qualche molto, rinnegata.

La letteratura indigena può adoperare un cambio di prospettiva in coloro che rifiutano l’eredità culturale indigena nella costruzione del Brasile?

Per noi indigeni, la scrittura è diventata man mano una necessità, che nasce dal bisogno di farsi comprendere non solo dalla società brasiliana, ma anche e soprattutto da quella occidentale. Il nostro desiderio più grande è che i bambini diventino più consapevoli, che sappiano chi siamo e che esiste un altro modo di stare al mondo. Più di vent’anni fa, abbiamo capito che era necessario decostruire l’immagine che i libri di Storia avevano trasmesso su di noi. Per fare ciò, era essenziale un cambio di prospettiva e doveva partire dalla scuola, perché l’immaginario dei bambini, purtroppo, era stato popolato da pregiudizi sugli indigeni.

Vale a dire?

I libri di testo ci presentavano come “esseri inferiori”, citando l’assenza di storia, la mancanza di inventiva tecnologica, o addirittura aspetti esotici, per creare un sentimento di repulsione nei nostri confronti. Bambini e ragazzi leggevano di infanticidi e cannibalismo, senza domandarsi come mai trecento popoli differenti, con lingue e usanze diverse, potessero adoperare simili pratiche. L’europeo era arrivato nelle Americhe per “civilizzarci” e il Cristianesimo per “umanizzarci”. Sebbene non esistano narrazioni razionali sull’origine del mondo, le nostre venivano considerate inferiori rispetto a tutte le altre. Basti pensare al mito della vitória-regia, la ninfea più grande al mondo: un giorno, una bella donna, chiamata Naiá, si innamorò di Jaci, la luna. Jaci sceglieva le donne più belle per trasformarle in stelle, ma non considerava mai Naiá. Finché Naiá vide il riflesso di Jaci nell’acqua e, credendo fosse venuta a prenderla, si lanciò, morendo annegata. La luna, commossa, le rese omaggio, trasformandola nella ninfea più grande al mondo, che si apre solo di notte, per farsi accarezzare dai suoi riflessi. Non importa se è vero o falso, ci basta che questi e tanti altri miti, tramandati dai popoli originari del pianeta, hanno mantenuto in piedi foreste e boschi per millenni. E non mi sembra affatto un lavoro da poco.

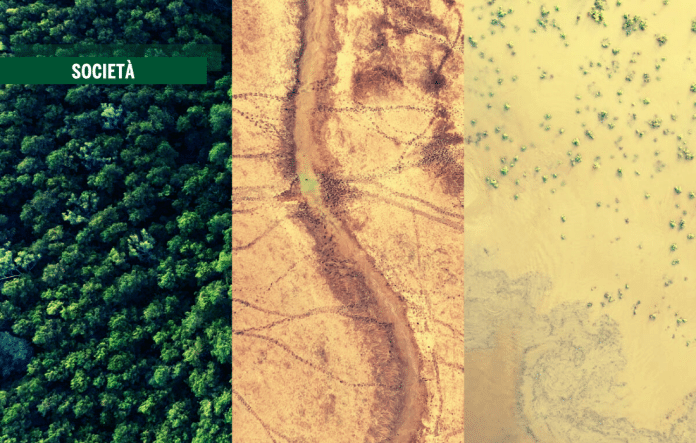

Nel 2024, in Brasile, è stata devastata dal fuoco una superficie dell’Amazzonia equivalente a quella dell’Italia. A novembre, ci sarà la COP30 a Belem, la città in cui lei è nato. Abbiamo un governo che difende lo sfruttamento del petrolio nella Grande foresta e una rete di infrastrutture che può portarla al collasso. Cosa si aspetta dalla Cop30?

Non mi aspetto nulla, in verità, perché si tratta di un evento passeggero. Dal punto di vista simbolico, lo vedo come l’ultimo “soffio” dell’Amazzonia come simbolo di resistenza a livello mondiale. Soltanto la conoscenza, l’istruzione, la consapevolezza di ognuno di noi che, senza le foreste, moriamo tutti, che i popoli della foresta non sono infelici, che possono farne a meno di ciò che, in una società capitalistica, è considerato essenziale, che restano lì per difendere non solo la loro, ma l’esistenza umana dell’intero pianeta e che, se un giorno cesseranno di esistere, l’Amazzonia si trasformerà in un deserto, per via degli interessi economici in gioco, può tenere in piedi i brandelli del “polmone verde” che ancora rimangono. È bene comprendere il prima possibile che il capitalismo non è altro che un mostro che divora tutto, un sistema economico che ci sta mangiando vivi. Si può obiettare che il governo sia cambiato, ma la verità è che la situazione degli indigeni, che dipende essenzialmente da fattori economici, ha subìto poche alterazioni. I giovani, tuttavia, fortunatamente sembrano essere più consapevoli, adottando comportamenti basati su un’idea di appartenenza che va oltre il binomio ideologia-religione. Basti pensare alle campagne per abolire il consumo di carne o contro i pesticidi e agrotossici, che il Brasile acquista dal mondo intero.

Per concludere, quale sensazione vorrebbe lasciare nel cuore dei suoi piccoli lettori e lettrici, quando finiscono di leggere uno dei suoi libri? Forse che hanno letto un eccellente libro, dal punto di vista letterario, o che possono fare qualcosa per cambiare il mondo in cui viviamo?

Nessuna delle due. Mi piacerebbe che questi bambini imparassero ciò che diciamo sempre ai nostri bimbi munduruku, ossia: siate buoni ancestrali, oggi, create un mondo possibile per chi viene dopo di voi, non comportatevi da padroni del mondo e vivete il “qui ed ora”, il presente, come un regalo; provate gratitudine per l’oggi. Noi dipingiamo i nostri corpi, balliamo, creiamo oggetti con gli strumenti che la Natura ci offre e viviamo in modo soddisfacente, con il minimo indispensabile. Calpestiamo la terra, non l’asfalto, e con leggerezza. Nella nostra comunità, il valore di una persona si misura non per quante cose possiede, ma per la generosità e la capacità di condivisione. Questi valori accomunano tutti i popoli indigeni, ma, se volete, potete farli anche vostri. Ecco, forse è questo che vorrei imparassero dai miei libri.

L’autrice: L’avvocata per i diritti umani Claudiléia Lemes Dias è scrittrice e saggista. Tra i suoi libri Le catene del Brasile.(L’Asino d’oro ed.) e il nuovo Morfologia delle passioni (Giovane Holden ed.)