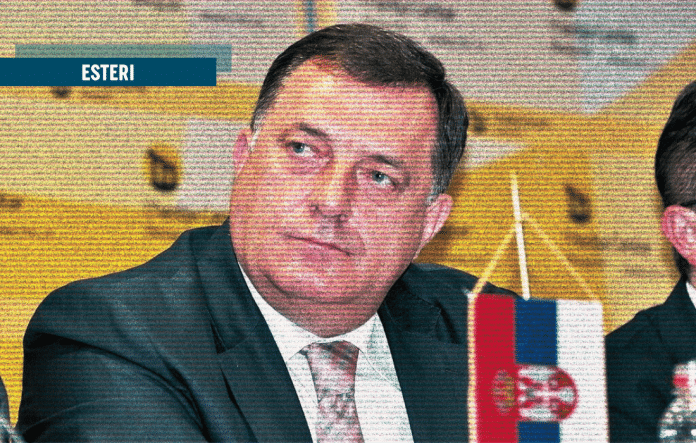

Nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (Republika Srpska-RS) – l’entità politico-amministrativa a maggioranza serba della Bosnia ed Erzegovina, da alcune settimane oramai, a governare è il caos. Il 23 aprile alcuni agenti della Sipa (l’Agenzia statale d’investigazione e protezione della Bosnia ed Erzegovina) si sono radunati davanti al palazzo del Centro amministrativo della Repubblica serba, a Sarajevo Est, per arrestare il presidente dell’entità Milorad Dodik. L’operazione è durata solo pochi minuti, fino all’arrivo della polizia della RS, intervenuta per impedire l’arresto.

Più di un mese fa la procura di Bosnia ha emesso un mandato di arresto per il presidente della Repubblica serba Milorad Dodik, per il presidente dell’Assemblea nazionale Nenad Stevandić e per il primo ministro Radovan Višković, in conseguenza del loro reiterato rifiuto di presentarsi agli interrogatori a seguito di un’indagine per attacco all’ordine costituzionale. Pochi giorni prima, il 26 febbraio, Dodik era già stato condannato a un anno di carcere con sei anni di interdizione dalla carica di presidente per aver violato le disposizioni dell’Alto rappresentante della Bosnia ed Erzegovina, il tedesco Christian Schmidt (è l’autorità incaricata di supervisionare l’attuazione degli accordi di pace di Dayton che, nel 1995, posero fine alla guerra in Bosnia ed Erzegovina).

Per tutelarsi da un possibile arresto, il presidente della RS si è affrettato a far approvare delle leggi che vietano alle istituzioni giudiziarie, in particolare proprio alla Sipa, di esercitare la loro giurisdizione nell’entità, fiancheggiato dal ministro degli Interni, che aveva anticipato un intervento delle forze di polizia in caso di un tentativo di arresto del presidente. Oltre a questo, l’Assemblea nazionale ha approvato la bozza di una nuova costituzione, incamminandosi verso l’indipendenza dalla Bosnia; le riforme prevedono anche la possibilità di formare delle confederazioni con altri paesi e la creazione di un esercito indipendente.

In aula, durante la seduta dell’Assemblea nazionale, ai deputati dell’opposizione non sono state risparmiate nemmeno le minacce di morte. Il deputato Nebojša Vukanović ha denunciato di essere stato definito un Ustascia e un Poturica, termine con cui vengono indicati i traditori del popolo serbo, e con cui, durante la dominazione ottomana, venivano chiamati i convertiti all’Islam: poco dopo, qualcuno si è recato sotto casa sua, a Trebinje, e gli ha incendiato l’auto.

Milorad Dodik ha minacciato più volte una secessione della Republika Srpska dalla Bosnia, realizzando politiche spregiudicate, mirando anche alla riabilitazione dei criminali di guerra del conflitto degli anni Novanta (1992-1995). Il presidente della RS ha ufficializzato questa crisi l’anno scorso, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che proclama l’11 luglio “Giornata di riflessione e commemorazione sul genocidio di Srebrenica.” In quel periodo, Dodik ha rilasciato diverse interviste alla stampa internazionale, annunciando la tanto agognata secessione e usando la risoluzione come un pretesto.

Eppure, è in patria che Dodik ha dato il peggio di sé, passando l’estate a sfidare le leggi dello Stato. Non solo ha negato il genocidio di Srebrenica, ma in una conferenza stampa ha annunciato di essere in possesso di una lista con 87 nomi di persone vive spacciate per vittime del genocidio: la lista, resa pubblica dall’agenzia Srna, era corredata dei loro dati anagrafici e dei loro indirizzi di residenza.

A questo episodio è seguito l’annuncio dell’inserimento nei programmi della scuola primaria di dieci ore di lezione sulla guerra patriottica degli anni Novanta, per insegnare ai cittadini e alle cittadine di domani le imprese degli eroi della Grande Serbia: gli eroi sono Ratko Mladić e Radovan Karadžić, condannati dalla Corte penale internazionale per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Glorificare i criminali di guerra, negare il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità accertati con sentenze definitive è un reato in Bosnia ed Erzegovina. Questa legge, voluta nel 2021 dall’Alto rappresentante di allora, l’austriaco Valentin Inzko, non solo si è dimostrata del tutto inefficace, ma è stata la causa di una gravissima crisi istituzionale.

Dodik istiga il risentimento dei serbi contro le istituzioni nazionali e internazionali, inasprendo le tensioni interne, per proporsi come l’unico statista capace di liberare la RS dal controllo di Sarajevo e di realizzare il sogno di un’annessione alla Serbia. Il presidente della RS spiega questa crisi come l’ennesimo tentativo del governo bosniaco di vessare i serbi, ma in molti sono certi che tutto questo serva solo a ritardare la fine della sua carriera politica. La pensa così anche Milan Miličević, il presidente del Partito Democratico serbo (Sds): Queste sono le ultime scosse di un regime antidemocratico che ha perso ogni senso della realtà e cerca disperatamente di conservare il potere con la forza».

Dodik ha reagito alle critiche in una conferenza stampa, spiegando che la sua non è una battaglia personale, ma una lotta per la sopravvivenza della Repubblica serba; ha proseguito assicurando che non lascerà mai il paese e continuerà a svolgere con coraggio il suo lavoro di presidente nel pieno delle sue funzioni: “se qualcuno pensa che siamo dei codardi, si sbaglia di grosso. Noi non siamo dei convertiti come quelli a Sarajevo e qualcuno a Banja Luka.” Una versione scontata per un politico che in passato si è paragonato addirittura a Slobodan Milošević, perseguitato – a suo dire – perché come lui difendeva i serbi e la Serbia.

Dopo aver detto di considerare l’emissione dei mandati di arresto «un’invettiva contro la RS», Dodik ha definito il lavoro della procura «un progetto musulmano». Pochi giorni dopo, ha intimato ai magistrati e ai procuratori delle istituzioni giudiziarie statali di dimettersi per trasferirsi nelle istituzioni dell’entità, ma nessuno ha ceduto alle sue minacce: ora ha annunciato la volontà di sequestrare tutte le loro proprietà. Il presidente della RS ha comunicato di aver già ordinato un elenco dei dipendenti del Consiglio superiore della magistratura e della procura della Bosnia ed Erzegovina: vittime di una situazione paradossale, due ufficiali della Sipa hanno presentato le dimissioni, probabilmente cedendo alle intimidazioni.

A Batajnica, non lontano da Belgrado, Dodik ha partecipato da ricercato alle commemorazioni per l’anniversario del bombardamento Nato del 1999, eludendo i controlli della polizia di frontiera, poi è volato in Israele insieme a Stevandić, mostrandosi immune a un possibile arresto: il tribunale statale si è trovato costretto a chiedere all’Interpol di emettere un mandato di cattura internazionale per entrambi. L’Interpol ha respinto la richiesta e, il 30 aprile, anche il ricorso.

La situazione ha subito un ulteriore aggravamento negli stessi giorni, quando la ministra degli Esteri dell’Austria Beate Meinl-Reisinger ha incontrato a Sarajevo la collega tedesca Anna Luhrmann, ministra di Stato per l’Europa e il clima. Dopo un confronto sulla grave situazione nel paese, le ministre hanno annunciato l’intenzione di vietare l’ingresso in Austria e in Germania ai politici della RS responsabili di questa situazione. Luhrmann si è poi recata a Banja Luka per incontrare i deputati dell’opposizione, scatenando la reazione rabbiosa di Dodik, che l’ha dichiarata persona non grata, intimandole di lasciare subito la Repubblica serba. Il 24 aprile, Schmidt ha annunciato la revoca dei finanziamenti al partito di Dodik, l’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (Snsd), e a quello di Stevandić, la Repubblica Serba Unita (Us).

Nelle stesse ore, a Sarajevo Est, il presidente della RS ha ribadito la sua versione dei fatti: è stato il «fascista Schmidt» a violare l’ordine costituzionale e la responsabilità è tutta dei bosniaci. Di conseguenza, Dodik ha chiesto l’estradizione dell’Alto rappresentate, annunciando che, se dovesse mettere piede nei territori della RS, verrebbe arrestato. Infine, ha ribadito che non si arrenderà mai e, laconico, ha avvisato: «Nessun Paese sopravvive a tali interventi illegali sulla costituzione e sono convinto che nemmeno la Bosnia ed Erzegovina sopravviverà».